Einweg-Ureteroskope und innovative Laser zur Therapie der Urolithiasis

Bericht: Reno Barth

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Endoskope zur einmaligen Verwendung helfen, Sepsis-Komplikationen zu vermeiden. Dem stehen hohe Kosten und eine Zunahme des Krankenhausmülls gegenüber. Kleiner und anwenderfreundlicher werden die Laser für die Lithotripsie, wobei die neueren Geräte auch einige klinische Vorteile haben dürften.

Keypoints

-

Mehrweg-Ureteroskope: gute optische Qualität, hohe Flexibilität besonders in schwierigen anatomischen Verhältnissen, teuer, aufwendige Wartung, Risiko für Infektionen trotz Desinfektion

-

Einweg-Uretherskope: leicht, vergleichbare klinische Performance, praktisch kein Infektionsrisiko, höhere Flussraten, kürzere Operationszeiten

-

Ho:YAG-Laser: derzeit praktisch Standard, Probleme mit Schneesturm-Phänomen, Blutungen und Retropulsion, die durch Doppelpuls verbesserbar ist

-

Thuliumfaser-Laser: bessere Stabilität der Fasern als bei Ho:YAG-Laser, besseres Dusting, reduziert Repulsion, klein, leicht, deutlich kürzere Arbeitszeit

Mehr- oder Einweg-Ureteroskope – was nun?

Das Ureteroskop ist für den Urologen so wichtig wie das Stethoskop für den Internisten“, sagt Dr. Ivan Perečinský, Prešov, Slowakei, und weist auf die erheblich erweiterten Möglichkeiten flexibler Endoskope hin. Sie haben die endoskopische Behandlung der Urolithiasis zur Standardmethode gemacht. Darüber hinaus gewinnen minimal invasive Techniken in der Behandlung von Karzinomen des unteren Urogenitaltrakts an Bedeutung. Ureteroskope stehen sowohl zur mehrmaligen Verwendung als auch als Einweg-Modelle zur Verfügung.

Mehrweg-Ureteroskope

Wiederverwendbare flexible Ureteroskope haben eine Reihe von Vor- und Nachteilen. Als Vorteile nennt Perečinský unter anderem die gute Qualität der Optik und die hohe Flexibilität der optischen Fasern, die sich besonders in schwierigen anatomischen Verhältnissen bezahlt machen. Sie sind teuer und erfordern daher seitens der Klinik eine hohe initiale Investition. Dabei sind sie zwar wiederverwendbar, aber nicht unbegrenzt haltbar. Zwar ist an Zentren mit hoher Erfahrung von einer besseren Haltbarkeit der Endoskope auszugehen, doch ist immer wieder mit Ausfällen zu rechnen. Perečinský: „Wenn eines dieser Devices kaputt wird, ist das ein Problem, denn die Reparatur ist teuer und darüber hinaus zeitaufwendig. Das bedeutet, dass man unter Umständen längere Zeit warten muss, bis man das Ureteroskop wieder zur Verfügung hat, was an vielen Abteilungen zu einem echten Problem werden kann. Dieser langwierige Zyklus erhöht auch den Zeitdruck“, so Perečinský.

Darüber hinaus besteht die Gefahr bakterieller Kontamination und daraus resultierend inflammatorischer und septischer Komplikationen. Das Problem besteht auch bei vorschriftsmäßiger Desinfektion und Sterilisation, da sich an Oberflächen ein Biofilm bilden kann, der Keimen das Überleben auch unter widrigen Umständen ermöglicht. Dies ist vor allem im Lumen von Endoskopen leicht möglich und konnte in Studien nachgewiesen werden. So erwies sich Pseudomonas aeruginosa im Biofilm als resistent gegen Persäure in unterschiedlichen Konzentrationen.1 Auch Proteine wurden an Oberflächen von Endoskopen nach der Desinfektion gefunden und dürften proinflammatorische Effekte haben. Hinzu kommen potenzielle Fehler bei der Desinfektion und Sterilisation, die ebenfalls zur Kontamination von Endoskopen beitragen können. Diese Risiken dürfe man angesichts des hohen Anteils der Urosepsis an den Sepsisfällen in den Krankenhäusern nicht vernachlässigen.

Einweg-Ureteroskope

Als Alternative stehen Ureteroskope für den einmaligen Gebrauch zur Verfügung. Sie haben den Vorteil, dass Kontamination praktisch ausgeschlossen ist und der zeitaufwendige Kreislauf von Verwendung, Desinfektion und Service entfällt. Lediglich die Lagerhaltung muss gegeben sein und funktionieren, so Perečinský.

Publizierte Evidenz nur für zwei Modelle

Eine Reihe solcher Einweg-Ureteroskope ist erhältlich. Allerdings betont Perečinský, dass aktuell nur für zwei Modelle publizierte Evidenz vorliegt.

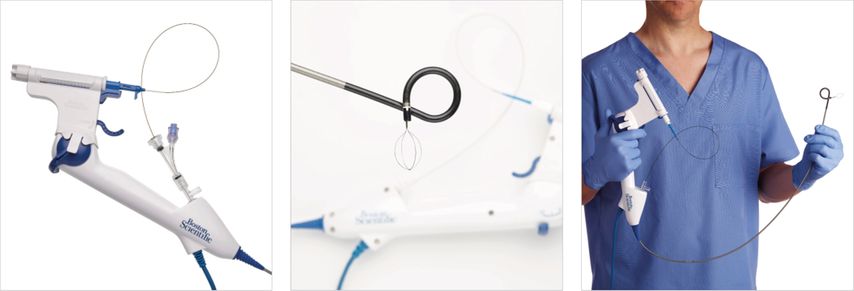

Für das digitale Ureteroskop für den Einmalgebrauch LithoVue™ (Boston Scientific, USA, Abb. 1) zeigt ein 2020 publizierter Review auf Basis aller zu diesem Zeitpunkt publizierter Studien zur Entfernung von Nierensteinen eine mit wiederverwendbaren Ureteroskopen modernster Bauart vergleichbare klinische Performance, wobei die Autoren allerdings betonen, dass direkte Vergleichsdaten rar sind.2 Das LithoVue™ ist ein sehr leichtes Ureteroskop, so Perečinský, was die Gefahr von Ermüdung des Operateurs reduziert. Durch einen Adapter besteht die Option des Einsammelns (Basketing) von Nierensteinen auch für einen einzelnen Behandler.

Ebenfalls publizierte Studiendaten liegen für das Uscope (Zhuhai Pusen, China) vor, das sich in einer Single-Center-Studie hinsichtlich klinischer Outcomes und Komplikationen als vergleichbar mit dem LithoVue™ erwies.3 Das Uscope ist sehr klein, so Perečinský, was ein leichtes Vordringen in den Ureter bei nicht vorgestenteten Patienten erlaubt. Weiters eignet es sich aufgrund seines geringen Durchmessers für pädiatrische Anwendungen. In einer direkten Vergleichsstudie unterschieden sich sowohl LithoVue™ als auch Uscope in mehreren Parametern vom wiederverwendbaren Flex-Xc™ (Karl Storz). Dabei zeigten die Einweg-Endoskope höhere Flussraten, während das Mehrweg-Endoskop hinsichtlich der optischen Eigenschaften (Lichtintensität und subjektiver Eindruck) die beste Option war.4

Ein prinzipieller Vorteil für Einweg-Ureteroskope konnte für die Behandlung von Steinen des unteren Nierenpols gezeigt werden. Im Vergleich zu mehrfach verwendbaren Ureteroskopen konnten Verkürzungen sowohl der Operationszeiten als auch der Fluoroskopiezeiten erreicht werden. Die klinischen Ergebnisse waren dabei vergleichbar.5

An weiteren verfügbaren Modellen nennt Perečinský das flexible digitale Einweg-Ureterorenoskop AXIS™ (Dornier) und weist auf dessen hohe Flexibilität und gute optische Eigenschaften hin. AXIS™ kann mit den Holmium-Laser-Systemen von Dornier kombiniert werden und ist nur in relativ wenigen Ländern, darunter Österreich, verfügbar. Auch Karl Storz bietet Einweg-Versionen seiner Ureterorenoskope an, die mit den gleichen Chips und der gleichen Software arbeiten wie das mehrfach verwendbare und an vielen Zentren gerne eingesetzte Flex-Xc™. Die optischen Eigenschaften der Einweg- und Mehrwegmodelle sollen vergleichbar sein. Auch die Einweg-Ureteroskope sind kompatibel mit dem IMAGE-1S-Kamerasystem.

Fazit zu Mehr- und Einweg-Ureteroskopen

Alles in allem sieht Perečinský die Einweg-Ureteroskope in mehrfacher Hinsicht leicht im Vorteil, besonders in kleineren Zentren mit relativ geringen Fallzahlen. Ein erheblicher Nachteil liege jedoch in der zu erwartenden Vergrößerung des Krankenhaus-Müllbergs.

Trends in der Endourologie

Die bei den Ureteroskopen auffallende Miniaturisierung ist einer der aktuellen Trends bei den technischen Fortschritten in der Endourologie, so Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Christian Seitz von der Universtätsklinik für Urologie an der Medizinischen Universität Wien in seinem Vortrag zu dem Thema. Wie weit diese Entwicklung noch weitergehen könne und wo sie an ihre technischen Grenzen stoße, sei derzeit noch nicht absehbar. Die klinischen Vorteile liegen auf der Hand. Der Ureter wird nicht mehr dilatiert, Stenting kann sowohl vor als auch nach dem Eingriff entfallen. Dies reduziere potenziell die Komplikationsraten und erleichtere die Prozeduren.

Die Herausforderungen in der Laser-Lithotripsie

Die Holmium-Laser-Lithotripsie stelle, so Seitz, heute den Goldstandard in der Lithotripsie dar – schon alleine aus dem Grund, dass in den vergangenen Jahren die meisten Zentren solche Laser erworben haben. Doch es gibt neue Entwicklungen auf diesem Gebiet. Zum Holmium:Yttrium-Aluminum-Garnet-Laser (Ho:YAG) sind mittlerweile der Thulium:Yttrium- Aluminum-Garnet-Laser (Tm:YAG) und der Thulium-Fiber-Laser hinzugekommen. Ho:YAG und Tm:YAG erweisen sich, so Seitz, als ähnlich effektiv im Auslösen von Steinen („dusting capacity“). Allerdings zeigen einige Publikationen Nachteile für den Tm:YAG, dessen längere Pulsdauer mit geringerer Pulsenergie Retropulsion reduzieren, aber auch zu ungünstigeren Fragmentierungsraten führen soll.

Seitz weist auch auf generell ungelöste Probleme der Laser-Lithotripsie hin, die vor allem die Dauer der Prozeduren verlängern. Dazu gehört die endoskopische Sichtverschlechterung für den Operateur durch das Schneesturm-Phänomen oder durch Blutungen. Hinzu kommt das Phänomen der Retropulsion: Wenn ein Stein durch einen gepulsten Laser aktiviert wird, verdampft um ihn herum Flüssigkeit und bildet eine Blase. Wenn diese Blase platzt, kann der Stein bewegt werden, was die Behandlung erschwert.

Aus diesen Problemstellungen ergibt sich ein erheblicher Bedarf an Forschung und Innovation, so Seitz. Eine dieser Innovationen ist die seit wenigen Jahren verfügbare MOSES™-Technologie (Lumenis) für den Ho:YAG-Laser, die auf einem verdoppelten Puls basiert. Der erste Puls bildet die Dampfblase, mit einem zweiten Puls wird die restliche Energie durch die Blase an den Stein abgegeben. Seitz zufolge werden etwa um 20% reduzierte Behandlungszeiten berichtet, 50% weniger Retropulsion und um 30% verbesserte Fragmentierung. Große klinische Studien fehlen allerdings.

Klein und leicht: der Thuliumfaser-Laser

Eine Reihe von Vorzügen dürfte auch der Thuliumfaser-Laser haben. So können mit dem Laser beispielsweise Pulsfrequenzen zwischen einem und 2400 Hz erreicht werden,6 was in der Praxis allerdings derzeit keine Anwendung findet, so Seitz. Die Maschine produziert einen sehr gleichförmigen Strahl, der die Verwendung kleinerer Fasern erlaubt. Auch die Pulsenergie ist flexibel und kann sehr niedrig eingestellt werden, womit besseres Dusting mit kleineren Partikeln erreicht werden kann. Die niedrigere Energie reduziert auch die Retropulsion. Das System erlaubt bis zu viermal, aber zumindest zweimal kürzere Ablationszeiten, so Seitz. Zudem ist das Gerät kleiner, leichter und hat eine deutlich geringere Leistungsaufnahme als andere Laser, weshalb es an jeder herkömmlichen Steckdose betrieben werden kann. Aktuelle Studien zeigen eine hohe Flexibilität der Fasern des Thuliumfaser-Lasers. Werden Fasern jedoch zu stark gebogen, besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr richtig funktionieren, obwohl sie mechanisch nicht brechen. In einer direkten Vergleichsstudie mit dem Ho:YAG-Laser schnitt der Thuliumfaser-Laser hinsichtlich der Stabilität der Fasern deutlich besser ab,7 was ihn zu einer guten Option für Steine des unteren Nierenpols machen würde. Eine randomisierte Studie zeigt für den Thuliumfaser-Laser gegenüber einem Holmium-Laser eine Reihe von Vorteilen, wie kürzere Laserzeiten und weniger Retropulsion.8

Quelle:

Central European Urology Meeting 2022 (CEM22), 1.–2. April 2022, Wien

Literatur:

1 Akinbobola AB et al.: J Hosp Infect 2017; 97(2): 162-8 2 Paoli CJ et al.: Crit Care Med 2018; 46(12): 1889-97 3 Forbes CM et al.: Expert Rev Med Devices 2020; 17(12): 1257-64 4 Deininger S et al.: World J Urol 2018; 36(12): 2059-63 5 Salvadó JA et al.: Cent European J Urol 2019; 72(3): 280-4 6 Traxer O, Corrales M.: Urol Clin North Am 2022; 49(1): 1-10 7 Uzan A et al.: J Clin Med 2021; 10(13): 2960 8 Martov AG et al.: J Endourol 2021; 35(6): 795-800

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Weg von neoadjuvanter Therapie und radikaler Zystektomie hin zum Blasenerhalt

Beim diesjährigen Post EAU 2025 Meeting in Wien präsentierte Dr. Kilian Gust, FEBU (Medizinische Universität Wien), ein aktuelles Update zur systemischen Therapie des muskelinvasiven ...

Highlights zum Prostatakarzinom vom EAU in Madrid

Zahlreiche im Rahmen des EAU-Kongresses 2025 in Madrid vorgestellte Arbeiten beschäftigten sich mit Diagnostik und Management des Prostatakarzinoms in allen Stadien der Erkrankung. So ...

Neues zur Li-ESWT in der Therapie der ED

Zwei Arbeiten zeigen den praktischen Einsatz der extrakorporalen Stoßwellentherapie mit niedriger Intensität (Li-ESWT; „low-intensity extracorporal shockwave therapy“) in der Therapie ...