Aquablation – Newcomer mit Potenzial

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Aquablation weist als Innovation im Bereich der Therapie des benignen Prostatasyndroms nachhaltig gute funktionelle Ergebnisse sowohl bei moderaten als auch großen Drüsengrößen auf. Hohe Trans-fusionsraten sind jedoch weiterhin bedenklich. Weitere Langzeitdaten – vor allem bezüglich größerer Drüsen – werden benötigt, um eine fundierte Empfehlung für die Aquablation aussprechen zu können.

Keypoints

-

Die Aquablation ist eine vielversprechende innovative Technik, deren funktionelle Ergebnisse bei Drüsengrößen von 30 bis 80ml vergleichbar mit denen der TURP sind.

-

Hinsichtlich perioperativer Komplikationen sind vor allem hohe Blutungs- und Transfusionsraten von Bedeutung, wobei das Risiko durch Einsatz einer Standardzugkraft am transurethralen Spülkatheter und einer selektiv-fokalen Blasenhalskauterisation verringert werden kann.

-

Vor allem gesunde Patienten mit Drüsengrößen von 30–80ml, die an einem Erhalt der Ejakulationsfunktion interessiert sind, könnten von der Aquablation profitieren.

-

Mehr Langzeitdaten aus hochqualitativen Studien werden benötigt, die die Aquablation z.B. mit der endoskopischen Enukleation der Prostata (EEP) als Therapieoption bei Patienten mit großen Prostatadrüsen (80–150 ml) vergleichen.

Das benigne Prostatasyndrom (BPS) betrifft im Schnitt 50% der über 60-jährigen Männer.1 Dabei führt eine histologische Größenzunahme der Prostata (benigne Prostatahyperplasie, BPH) über eine urodynamisch wirksame Blasenauslasserhöhung (benigne Prostataobstruktion, BPO) zu verschiedenartigen Symptomen des unteren Harntraktes („lower urinary tract symptoms“, LUTS), die einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten haben.2

Während initial und bei geringem Beschwerdegrad häufig das Watchful Waiting oder eine medikamentöse Therapie angewandt werden, ist bei circa 25% der Patienten im Verlauf eine operative Therapie vonnöten.3 Über die letzten Jahrzehnte haben sich die offene einfache Prostatektomie („simple prostatectomy“, SP) und die transurethrale Resektion der Prostata (TURP) als operativer Goldstandard etabliert, jedoch belegt die evidenzbasierte Medizin für diese Verfahren unter anderem hohe Transfusions- (SP: 7,5%; TURP: 9,5%) und Revisionsraten (TURP: 9,8%),sowie eine verlängerte Hospitalisation (SP: 11,9 Tage).4, 5

Mit dem Ziel, BPS-Patienten eine effektive (möglichst vollnarkosefreie) ambulanteTherapie mit kurzen Erholungszeiten, minimalen Morbiditätsraten, Sexualfunktionserhalt und hohem Sicherheitsprofil zu ermöglichen, wurde innerhalb der letzten Jahre eine Vielzahl neuer Techniken entwickelt. Diese haben bisher jedoch keinen flächendeckenden Eingang in den klinischen Alltag gefunden – Gründe hierfür sind unter anderem funktionelle Unterlegenheit gegenüber den etablierten Verfahren, das Fehlen von Langzeitergebnissen oder unzureichende Sicherheitsprofile.

Technik der Aquablation

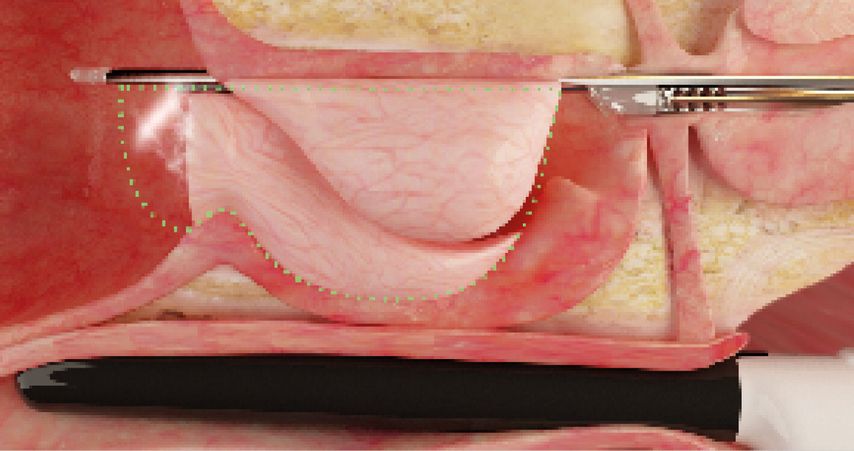

Eine dieser innovativen Techniken ist die sogenannte Aquablation (Aquabeam®, Procept BioRobotics, Redwood Shores, CA, USA), die auf der Hydrodissektion des prostatischen Drüsengewebes basiert. Das System besteht dabei aus einer Konsole, einer transrektalen Ultraschallsonde und einem robotergestützten Handteil. Letzteres wird in die Urethra eingeführt und mittels Haltearm fixiert. Unter transrektaler Ultraschallkontrolle werden zunächst die Resektionsgrenzen durch den Operateur individuell festgelegt und daraufhin wird das prostatische Gewebe entlang dieser Grenzen durch einen robotergesteuerten Hochgeschwindigkeits-Wasserstrahl aus Kochsalzlösung gezielt entfernt. Der Hochdruckstrahl trifft dabei orthogonal auf das zu entfernende Gewebe (Abb. 1).

Abb. 1: Schematische Darstellung der Aquablation (mit freundlicher Genehmigung von ProCept BioRobotics)

Die Resektion wird ohne Entwicklung thermischer Energie durchgeführt, sodass kollagene Strukturen, wie beispielsweise Blutgefäße oder die Prostatakapsel, geschont werden.

Ein weiterer großer Vorteil der Aquablation ist die Verfahrensdauer: Im Vergleich zu anderen neuartigen Techniken, wie zum Beispiel HoLEP, ThuLEP, PVP- und GreenLEP, überzeugt sie über alle Prostatavolumina hinweg mit der kürzesten Operationszeit. Diese Tatsache kann unter anderem durch die robotische Ausführung der Resektion erklärt werden, da bei dieser Technik nur die Länge, nicht jedoch die Tiefe der Drüse die Verfahrensdauer beeinflusst.6

Resultate und Vergleich mit TURP

Die Aquablation wurde bereits über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinsichtlich postoperativer Ergebnisse und perioperativer Komplikationen evaluiert. Ein systematischer Review belegt signifikante Verbesserungen des IPSS, IPSS-QoL, Qmax und des Restharnvolumens in Einzelarmstudien mit einem Follow-up von drei bis zwölf Monaten.7

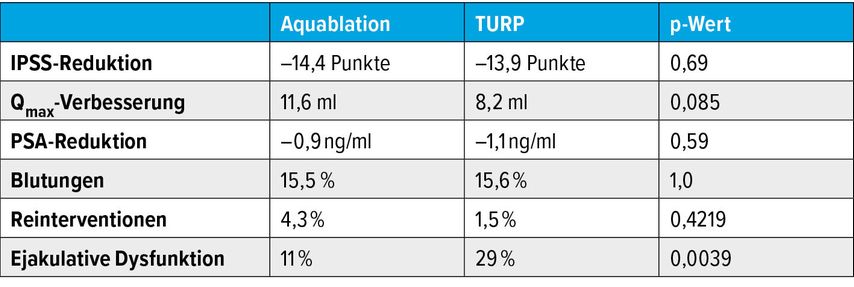

Die randomisierte, kontrollierte WATER-I-Studie untersuchte das Verfahren der Aquablation gegenüber dem Goldstandard TURP bei Drüsengrößen von 30 bis 80 ml. Hierbei ergaben sich nach drei Jahren Follow-up gleichwertige funktionelle Ergebnisse hinsichtlich IPSS-Reduktion, Qmax-Verbesserung und PSA-Reduktion. Bezüglich perioperativer Komplikationen zeigten sich jedoch bei beiden Verfahren hohe Blutungsraten. Während die Reinterventionsrate nach Aquablation höher ausfiel, wies die TURP höhere Raten an ejakulativer Dysfunktion auf (Tab. 1).8

Tab. 1: Funktionelle Ergebnisse der WATER-I-Studie. IPSS: International Prostate Symptom Score; Qmax: maximale Harnflussrate; PSA: prostataspezifisches Antigen

Auch für größere Drüsen von 80 bis 150ml liegen Zweijahresdaten aus der WATER-II-Studie – einer Einzelarmstudie – vor, die gute und stabile funktionelle Ergebnisse nach Aquablation belegen: Während die Qmax von 8,7 auf 18,2ml/s gesteigert werden konnte, wurden der IPSS-Wert von 23,2 auf 5,8 sowie der PSA-Wert von 7,1 auf 4,9ng/ml reduziert. Zudem waren im Verlauf keine Interventionen aufgrund einer Urethralstriktur, Inkontinenz oder Blasenhalskontraktion notwendig und auch eine ejakulative Dysfunktion war nach 24 Monaten in nur 2% der Fälle aufgetreten. Als besorgniserregend erwiesen sich jedoch eine Transfusionsrate von 5,9% sowie das Auftreten von schwerer wiegenden Komplikationen (Clavien-Grad 4) in 5%.9

Die funktionellen Ergebnisse der klinischen Studien konnten auch im kommerziellen Umfeld durch eine prospektive Multicenterstudie mit 12 Monaten Follow-up bestätigt werden: Während IPSS und Qmax verbessert werden konnten, waren die Blutungs- und Transfusionsraten weiter relativ hoch (7,9% Nachblutungsrate, 2,7% Transfusionsrate). Von Bedeutung ist jedoch, dass die antegrade Ejakulation weitestgehend erhalten bleiben konnte.10

Reduktion von Komplikationen

Um das Risiko für die Notwendigkeit einer blutungsbedingten Transfusion – die Hauptkomplikation der Aquablation – zu reduzieren, werden nach der Hydrodissektion verschiedene Hämostasetechniken angewandt. Dabei werden beispielsweise ein Koagulationslaser, die Elektrokauterisation oder athermische Zugkraft (Standard- vs. robuste Zugkraft) eingesetzt. Eine Analyse dieser verschiedenen Methoden ergab, dass zum einen die Standardzugkraft und zum anderen eine selektive fokale Blasenhalskauterisation von Blutungen, die nach Aquablation auftreten, über alle Prostatadrüsen hinweg die beste Hämostase erzielten. Dabei erwiesen sich die Prostatagröße und die Resektionszeit als Haupteinflussfaktoren für das Transfusionsrisiko.11

Basierend auf der aktuellen Datenlage besteht seitens der European Association of Urology (EAU) bisher nur eine schwache Empfehlung für die Aquablation als Alternative zur TURP bei Patienten mit moderaten bis schweren LUTS und Prostatagrößen von 30 bis 80ml. Profitieren können vor allem Männer, die an einem Erhalt der Sexualfunktion interessiert sind. Essenziell ist, die Patienten über das Blutungsrisiko und das Fehlen von Langzeitdaten aufzuklären.12

Mit Blick auf die Zukunft werden weitere Langzeitdaten nötig sein, die die Aquablation vor allem bei größeren Drüsenvolumina mit weiteren Referenzverfahren, wie beispielsweise der endoskopischen Enukleation der Prostata (EEP), vergleichen.

Autoren:

Julia Franz

Prof. Dr. Dr. Arkadiusz Miernik, FEBU, MHBA

Klinik für Urologie

Medizinische Fakultät

Universitätsklinikum Freiburg

E-Mail: arkadiusz.miernik@uniklinik-freiburg.de

Literatur:

1 Barry MJ et al.: The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. The Measurement Committee of the American Urological Association. JUrol 1992; 148: 1549-57 2 Kupelian V et al.: Prevalence of lower urinary tract symptoms and effect on quality of life in a racially and ethnically diverse random sample: the Boston Area Community Health (BACH) Survey. Arch Intern Med, 2006; 166: 2381 3 De la RosetteJJ: What we do and donʼt know about benign prostatic hyperplasia. Curr Opin Urol 2000; 10(1): 1-2 4 Gratzke C et al.: Complications and early postoperative outcome after open prostatectomy in patients with benign prostatic enlargement: results of a prospective multicenter study. J Urol 2007; 177: 1419-22 5 Reich O et al.: Morbidity, mortality and early outcome of transurethral resection of the prostate: a prospective multicenter evaluation of 10,654 patients. J Urol 2008; 180: 246-9 6 Nguyen D-D et al.: Operative time comparison of aquablation, greenlight PVP, ThuLEP, GreenLEP, and HoLEP. World J Urol 2020 Mar 2. doi: 10.1007/s00345-020-03137-8 7 Suarez-Ibarrola et al.: Efficacy and safety of aquablation of the prostate for patients with symptomatic benign prostatic enlargement: a systematic review. World J Urol 2019; 38(5): 1147-63 8 Gilling P et al.: Three-year outcomes after Aquablation therapy compared to TURP: results from a blinded randomized trial. Can J Urol 2020; 27(1): 10072-9 9 Desai M et al.: Aquablation for benign prostatic hyperplasia in large prostates (80-150 cc): 2-year results. Can J Urol 2020; 27(2): 10147-53 10 Bach T et al.: First multi-center all-comers study for the aquablation procedure. J Clin Med 2020; 9(2): 603 11 Elterman D et al.: Transfusion rates after 800 aquablation procedures using various haemostasis methods. BJU Int 2020; 125(4): 568-72 12 Gravas S et al.: EAU Guidelines onmanagement of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO) 2019: www.uroweb.org

Das könnte Sie auch interessieren:

Aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse beim Urothelkarzinom

Auf dem diesjährigen Genitourinary Cancers Symposium der American Society of Clinical Oncology (ASCO-GU-Kongress) wurden bedeutende Fortschritte in der Diagnose und Behandlung des ...

Aktuelles aus der 7. Version der S3-Leitlinie: wesentliche Leitlinienänderungen

Im Mai 2024 wurde die Prostatakarzinom-S3-Leitlinie unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie in ihrer 7. ...

Neues vom ASCO GU zum Prostatakarzinom

Im Rahmen des ASCO GU 2025 in San Francisco wurden eine Vielfalt von neuen praxisrelevanten Studien zum Prostatakarzinom präsentiert. Mit Spannung wurde unter andem auch auf die finalen ...