Stellenwert der Selbstbestimmungin der Behandlung von Suchtpatient:innen

Aktuell befinden sich in Deutschland mehr als 81000 Heroinkonsument:innen in einer Substitutionsbehandlung. Aber wie steht es um die Selbstbestimmung der Patient:innen? Ist eine partizipative Einbeziehung im Rahmen einer hoch regulierten Behandlung möglich und sinnvoll?

Keypoints

-

Eine partizipative Entscheidungsfindung (PEF) ermöglicht eine realistischere Erwartung in Bezug auf Behandlungsverläufe und verringert Entscheidungskonflikte.

-

Behandelnden Ärzt:innen kommt insbesondere zum Beginn der Behandlung eine besondere Rolle zu.

-

Die Substitutionsbehandlung setzt sich aus dem medizinischen Bereich und der sozialen Arbeit zusammen. Der Erfolg der Behandlung hängt massgeblich davon ab, ob beide Bereiche zum Nutzen der Patient:innen miteinander verknüpft werden.

-

Selbstbestimmung erfordert die Abkehr von Bedingungen einer «besonderen Behandlung» mit Elementen der Sanktionierung.

-

Die Behandlung von Suchtpatient:innen mit einer chronischen Erkrankung, die eine mittel- bis langfristige Therapie erforderlich macht, bietet gute Voraussetzungen für den Aufbau von Vertrauen und eine sukzessive Erweiterung der Selbstbestimmung.

Mitte des 20. Jahrhunderts lag der Medizin die Annahme zugrunde, dass die Ärztin:der Arzt aufgrund ihres/seines Wissensvorsprungs am besten dazu geeignet sei, medizinische Entscheidungen zu treffen. Die Rolle der Patient:innen beschränkte sich darauf, den Ärzt:innen die erforderlichen Informationen über Krankheitszeichen zu geben, damit diese das diagnostische und therapeutische Vorgehen festlegen konnten.

Während die Einbeziehung von Patient:innen heute in der medizinischen Behandlung einen hohen Stellenwert hat, fristet sie in der Suchtmedizin vielfach ein Schattendasein.

Richtlinien bieten gute Voraussetzungen

Über viele Jahre wurden die gesetzlichen Vorgaben für die Probleme in der Substitutionsbehandlung verantwortlich gemacht. Die Politik hat die Probleme erkannt und mit Novellierungen der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (3. BtMVVÄndV 2017, 4. BtMVVÄndV 2023) Rechtssicherheit für Ärzt:innen hergestellt.

Die Eingriffe in die Therapiefreiheit sind Geschichte und die Finanzierung digitaler therapeutischer Kontaktmöglichkeiten könnten Praxisbesuche ersetzen. Sogar die Vergabe des Medikaments ist nun wohnortnah durch nichtmedizinische Mitarbeiter:innen der Drogenhilfe möglich. Viele dieser Änderungen erreichen Patient:innen jedoch nicht, da die Behandlung in vielen Praxen weiterhin so stattfindet wie vor 30 Jahren. Sie ist wenig individuell, weiterhin wohnortfern, weil in der ärztlichen Praxis verortet, und Sanktionen sind weiterhin ein Mittel der Wahl.

Voraussetzung für den Erfolg der Behandlung ist Vertrauen

Substitutionspatient:innen sind, vor allem zu Beginn der Behandlung, vielfach unsicher und wenig selbstbewusst. Dies aufgrund von jahrzehntelanger Verfolgung und permanenten negativen Erlebnissen im Kontext ihres Drogenkonsums in Schule und Beruf, in der Familie, bei der Polizei und vor Gerichten. Sie haben «gelernt», dass sie immer dann, wenn sie ihren Drogenkonsum offenbaren, bestraft und ausgegrenzt werden. Da verwundert es nicht, dass sie auch als Substitutionspatient:innen vielfach den Konsum von illegalen Substanzen gegenüber ihren Ärzt:innen verschweigen, Urinproben «faken» und den Kontakt zum Praxispersonal so gering wie möglich halten.

Vor diesem Hintergrund kommt insbesondere zu Beginn der Behandlung der Ärztin:dem Arzt eine besondere Rolle zu. Es gilt, einen Vertrauensvorschuss zu geben und eine partizipative Entscheidungsfindung zu initiieren. Dieser Vertrauensvorschuss wird nicht immer belohnt, aber er ist Voraussetzung und Grundlage für eine gute und vertrauensvolle Beziehung von Ärzt:innen und Patient:innen.

Selbstbestimmung erfordert Abkehr von Bedingungen einer «besonderen Behandlung»

Trotz veränderter rechtlicher und medizinischer Rahmenbedingungen ist die Substitutionsbehandlung nach wie vor keine Behandlung wie andere.

Man stelle sich vor, in einem anderen Indikationsfeld müssen Patient:innen Jahre oder gar Jahrzehnte täglich in die Praxis kommen. Die Substitution ist weiterhin von einer normalen Behandlungsform weit entfernt. So kommt insbesondere in der Medizin dem Datenschutz ein hoher Stellenwert zu. Dennoch sind in Praxen getrennte Wartezimmer und Schilder sowie Hinweise wie «Hier Substitution», «Wartezimmer Substitution» zu sehen. Stellen Sie sich vor, es gäbe Schilder wie «Wartezimmer Krebsbehandlung», und alle Patient:innen der Praxis erführen, welche Erkrankungen jene Patient:innen hätten, die durch diese Tür gingen.

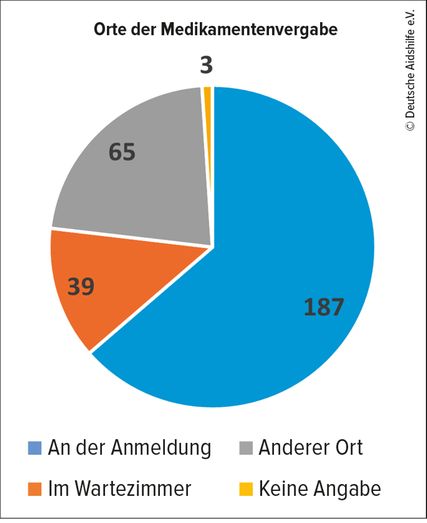

Etwa 40% (291) der im Jahr 2017 befragten Patient:innen berichten, dass die Einnahme des Medikaments nicht in einem separaten Raum erfolgt. Stattdessen vollziehen sich Kurzkontakt und Medikamenteneinnahme bei 187 Befragten an der Anmeldung, bei 65 in einem anderen Raum (aber nicht im Arztzimmer) und bei 39 (14 %) sogar im Wartezimmer.

Abb. 1: Ergebnisse der Patient:innenbefragung von 2017 zum Ort der Medikamenteneinnahme in der Praxis

Insgesamt geben 64% (468) der Befragten an, dass der Ort der Medikamenteneinnahme in Hör- und Sichtweite anderer Patient:innen liegt (Abb. 1).

Dass die Einnahme von Medikamenten gegen Bluthochdruck oder von Schmerzmedikamenten kontrolliert und sanktioniert wird, ist ein Szenarium, das völlig abwegig erscheint. In der Behandlung von Suchtpatient:innen bestätigen hingegen 328 (44%) Patient:innen eine Sichtkontrolle bei der Urinabgabe.

Insgesamt 53 Substituierte berichten, dass zur Vermeidung einer Urinabgabe unter direktem Sichtkontakt zu einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter die Urinabgabe mit einer Kamera überwacht wird.

Vor wenigen Wochen berichtete mir ein Patient, dass die Vergabe des Medikaments zur Vermeidung von Entzugserscheinungen an eine Blutabnahme zur Überprüfung des HIV- und Hepatitis-C-Status gekoppelt wurde. Gut gemeint, denn natürlich macht es Sinn, den Patient:innen, die risikoreich andere Substanzen konsumieren, alle sechs Monate ein Angebot eines HIV- und HCV-Tests zu machen. Die Betonung liegt hier auf «Angebot», es sollte nicht eine verpflichtende Kopplung sein. Unter solchen Bedingungen kann kein Vertrauen erwachsen.

Medizin und soziale Arbeit zum Vorteil der Patient:innen verknüpfen

Die Substitutionsbehandlung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: dem medizinischen Bereich und dem Bereich der sozialen Arbeit. Die Praxis macht deutlich, dass die medizinische Behandlung viel zu oft ohne Kenntnis der sozialen Entwicklungen in den Bereichen Arbeit, Familie, Wohnen und Schulden stattfindet. Es gilt, beide Teile der Behandlung zum Nutzen der Patient:innen stärker als bisher miteinander zu verknüpfen.

Weiters gilt es für zukünftige Entwicklungen zu bedenken, dass Patient:innen aufgrund des medizinischen Fortschritts heute deutlich älter als noch vor 20 Jahren werden. Im Rahmen der Substitutionsbehandlung darf dies nicht als Belastung gesehen werden. Vielmehr gilt es, durch eine wohnortnahe Behandlung jenseits der Praxen die Behandlung zu individualisieren.

Patient:innen benötigen Sicherheit

Ärzt:innen sind für Substitutions-patient:innen die mit Abstand wichtigste Informationsquelle für medizinische Themen. Die Behandler:innen müssen sich dies zunutze machen und einen partizipativen Behandlungsstil wählen, der die Einbeziehung der Patient:innen bei allen Behandlungsentscheidungen in den Fokus stellt.

Die Behandlung von Suchtpatient:innen mit einer chronischen Erkrankung, die bei einer bestehenden Opioidabhängigkeit eine mittel- bis langfristige Therapie erforderlich macht, bietet ausserordentlich gute Voraussetzungen für den Aufbau von Vertrauen und eine sukzessive Erweiterung der Selbstbestimmung.

Fazit

Menschen mit einer Heroinabhängigkeit waren ihr ganzes Leben mit Verfolgung, Ausgrenzung und Bestrafung konfrontiert. Die Substitutionsbehandlung bietet den Raum, Bestrafungen nicht fortzusetzen und die ärztliche Praxis zu einem Ort zu machen, wo Einbeziehung, Vertrauen, Selbstbestimmung und Wertschätzung einen hohen Stellenwert haben.

Die partizipative Entscheidungsfindung (PEF)

Zahlreiche Studien zeigen, dass das Konzept der partizipativen Entscheidungsfindung (PEF) eine realistischere Erwartung in Bezug auf Behandlungsverläufe ermöglicht und Entscheidungskonflikte verringern kann.- Partizipative Entscheidungsfindung (PEF) ist eine Form der Kommunikation zwischen Ärzt:innen und Patient:innen.

- Der Ansatz sieht vor, Informationen auszutauschen und eine Entscheidung gemeinsam und gleichberechtigt zu treffen – etwa mit Blick auf eine Behandlung.

- Sowohl Ärzt:innen als auch Patient:innen stellen Fragen und beantworten Fragen.

- Die Ärztin:der Arzt bezieht die Gesprächspartner:innen in alle wichtigen Aspekte mit ein. Die Patientin:der Patient wiederum bespricht ihre/seine Anliegen offen und erklärt die Präferenzen.

- Ärzt:innen bleiben Expert:innen für alle medizinischen Belange. Die Patientin:der Patient kennt alle Informationen, die für eine persönliche Entscheidungsfindung wichtig sind – ihre/seine Werte, Lebensumstände und Wünsche.

- Ziel ist es, gemeinsam über eine angemessene medizinische Behandlung zu entscheiden und diese zu verantworten.

Quelle:

Deutsche Aidshilfe e.V.

Literatur:

Literatur beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Etablierte Wirkstoffe und neue Ansätze

Die Wirksamkeit zugelassener Substanzen zur pharmakologischen Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit gilt bei geringen bis moderaten Effektstärken als gesichert. Die Nebenwirkungen ...

Depression: Schneller besser durch Biomarker?

Depressionen gehören zu den häufigsten und teuersten neuropsychiatrischen Erkrankungen. Grund dafür sind vor allem die lang anhaltende Dauer, der rezidivierende Verlauf und das ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...