Perspektiven für die psychiatrische Beurteilung und Behandlung

Mindestens die Hälfte aller psychiatrischen Patienten im erwerbsfähigen Alter in der Schweiz hat Probleme am Arbeitsplatz oder ist arbeitslos, frühberentet oder sozialhilfeabhängig. Dieser Tatsache wird in der psychiatrischen Behandlung zu wenig Rechnung getragen. Das Wissen der Behandelnden wäre für die Integration unverzichtbar, wird aber zu wenig genutzt. Das liegt auch an den Behandelnden selbst.

Keypoints

-

Die Zunahme der Arbeitsunfähigkeiten aus psychischen Gründen ist nicht durch eine Zunahme psychischer Störungen begründet. Der Umgang mit diesen Störungen hat sich verändert.

-

Ausbau und Professionalisierung der psychiatrischen Versorgung wirken sich bisher zu wenig auf die Arbeitssituation der Patienten aus.

-

Arbeitsunfähigkeiten haben meist eine Geschichte und müssen auch in einem (arbeits-)biografischen Zusammenhang beurteilt werden. Das isolierte Burnout ist eher die Ausnahme.

-

Viele Krankschreibungen erfolgen nicht wegen genereller, sondern wegen arbeitsplatzbezogener Arbeitsunfähigkeit, zum Beispiel wegen Konflikten, und haben oft eine lange Dauer. Dies dient der Integration der Patienten oft nicht.

-

Die geringe Wirksamkeit beruflicher Integrationsmass- nahmen bei psychisch Kran- ken liegt auch in der seltenen Kooperation zwischen Arzt und Arbeitgeber begründet. Ohne arbeitsbezogene Infor- mationen durch die Ärzte sind Vorgesetzte oft überfordert.

-

Ärzte haben sehr häufig den Impuls, ihre Patienten gegen Arbeitgeber und Versicherungen zu schützen. Dies ist unter anderem eine Folge des seltenen Kontaktes zu den anderen Akteuren.

-

Berufliche Integration ist mehr als «eine Stelle finden» und führt ohne Einbezug der Psychiater normalerweise nicht zu einem nachhaltigen Erfolg.

-

Der häufigste diagnostische Grund für Arbeitsprobleme und Frühberentung sind nicht Depressionen, sondern Persönlichkeitsstörungen und –akzentuierungen, weil diese oft mit bleibenden Einschränkungen in der Problembewältigung und im Kontakt verbunden sind.

In den meisten Industrieländern haben in den letzten Jahrzehnten die Frühberentungen und Arbeitsunfähigkeiten (Krankschreibungen) aus psychischen Gründen stetig und stark zugenommen.1

Entwicklung der zunehmenden Arbeitsunfähigkeit

Die Gründe für diese Entwicklung sind nicht klar, auch wenn diese häufig reflexartig Veränderungen im Arbeitsmarkt (zunehmende Arbeitsintensität, Digitalisierung etc.) zugeordnet werden respektive medial einer Zunahme psychischer Krankheiten in der Bevölkerung. Verfügbare Daten zeigen allerdings zum einen, dass beispielsweise die Arbeitnehmenden in Europa im 2010 genau gleich häufig über eine hohe Arbeitsintensität berichtet haben wie im 1990 und dass 85% von ihnen mit ihrer Arbeitssituation (sehr) zufrieden sind. Die Arbeitswelt verändert sich ständig, aber man darf nicht vergessen, dass sich Menschen anpassen können. Epidemiologische Untersuchungen weisen zum anderen in den letzten 70 Jahren nicht auf eine Zunahme psychischer Krankheiten in der Bevölkerung hin.2 Eigentlich müsste man angesichts der im Vergleich zu früher sehr viel besseren psychiatrischen Versorgung vielmehr annehmen, dass die Prävalenz psychischer Störungen gesunken wäre, was aber auch nicht der Fall ist, sie liegt nach wie vor bei rund 25%.

Hintergründe für die Entwicklung

Das heisst, die Gründe für die Zunahme psychisch bedingter Arbeitsprobleme liegen eher in einem veränderten Bewusstsein und einem veränderten Umgang mit diesen Problemen: Psychische Auffälligkeiten werden heute von allen Beteiligten vermehrt und anders wahrgenommen, und es wird anders reagiert. Zum Beispiel befinden sich heute in der Schweiz jedes Jahr rund eine halbe Million Personen in psychiatrischer Behandlung, hinzu kommen noch die psychologischen Psychotherapien. Vielleicht ist auch die Toleranz am Arbeitsplatz gegenüber Auffälligkeiten gesunken. Aber diese Veränderungen waren seit Jahrzehnten gewünscht: Man wollte die Früherkennung und -behandlung psychisch Kranker erhöhen und auch psychische Störungen adäquat benennen – und man wollte bei der Arbeit nicht nur die Leistung beurteilen, sondern auch das Verhalten, beispielsweise die soziale Kompetenz. Das sind Fortschritte, aber vielleicht hatte das auch unbeabsichtigte negative Konsequenzen für einen Teil der psychisch kranken Personen. Möglicherweise hat man früher ein auffälliges Verhalten am Arbeitsplatz eher hingenommen als heute, die Betreffenden suchten keine psychiatrische Behandlung auf, erhielten keine Diagnose und wurden nicht bei der Rentenversicherung angemeldet etc. Dass dies heute anders ist, ist ein Fortschritt, aber man muss sich fragen, warum diese Professionalisierung der Hilfen nicht dazu geführt hat, dass in sehr vielen Ländern die Arbeitsunfähigkeiten angestiegen sind.

Ein zentrales Problem liegt zudem darin, dass berufliche Integrationsmassnahmen bei psychisch kranken Personen deutlich seltener erfolgreich sind als bei Personen mit beispielsweise muskuloskelettalen Erkrankungen:3 Nur jede vierte psychisch kranke Person ist nach Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung erwerbstätig mit einem monatlichen Verdienst von mindestens CHF 1000.–, während dies bei Personen mit muskuloskelettalen Krankheiten fast die Hälfte ist. Dieser Unterschied liegt wohl nicht nur an der Art der Erkrankungen, sondern auch an den unterschiedlichen Reaktionen bei allen beteiligten Akteuren – Arbeitgebern, Behandlern, Versicherungen und Behörden.

Patienten haben häufig Arbeitsplatzprobleme oder keine Arbeit mehr

Im 2015 wurde gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) eine sehr umfangreiche nationale Befragung bei geschätzt rund 2500 Psychiaterinnen und Psychiatern in der Schweiz durchgeführt,4 an der über 700 privat wie institutionell tätigen Fachleute teilgenommen haben. Unter anderem gaben die Befragten Auskunft über einen aktuell erwerbstätigen Patienten mit Problemen bei der Arbeit.

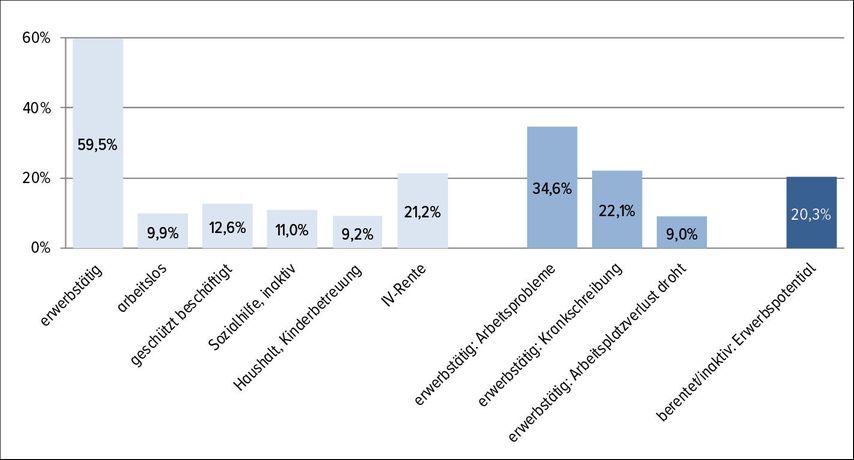

Das Ausmass von Problemen am bestehenden Arbeitsplatz, von Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug und Invalidität (Frühberentung) bei psychiatrischen Patienten wird oft unterschätzt. Die unten stehende Abbildung verdeutlicht, dass es sich bei Arbeitsproblemen im weitesten Sinne aber nicht nur um ein existenzielles, sondern auch sehr häufiges Problem handelt (Abb. 1): Rund 60% der psychiatrischen Patienten im erwerbsfähigen Alter sind erwerbstätig, und jeweils rund 10% sind arbeitslos, in geschütztem Rahmen beschäftigt, beziehen Sozialhilfe. Rund jeder fünfte Patient bezieht eine Rente der Invalidenversicherung (mit Überschneidungen).

Abb. 1: Erwerbsstatus, Probleme von erwerbstätigen und Erwerbspotenzial von inaktiven psychiatrischen Patienten in der Schweiz (n=315)

Betrachtet man nur die Erwerbstätigen, so haben 35% aktuell Probleme am Arbeitsplatz, rund ein Fünftel ist krankgeschrieben und bei rund 10% besteht die Gefahr, den Arbeitsplatz zu verlieren (mit Überschneidungen). Interessanterweise hat gemäss Psychiatern rund ein Fünftel der frühberenteten Patienten aktuell ein Erwerbspotenzial. Dieses werde aber nicht umgesetzt, da die Patienten aufgegeben hätten, kein Selbstvertrauen mehr hätten, sich an die Inaktivität gewohnt hätten. Dies weist auch darauf hin, dass es äusserst schwierig ist, Patienten wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, nachdem sie frühberentet wurden. Umso wichtiger ist es, psychisch Kranke nicht zu früh zu berenten.

Arbeitsunfähigkeit hat eine Geschichte

Angesichts des medialen, aber auch psychiatrischen Fokus auf die Thematik des sogenannten «Burnouts» ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass psychische Krankheiten normalerweise sehr früh beginnen: Die Hälfte aller psychischen Störungen beginnt bis zum 15. Altersjahr, drei Viertel bis zum 25. Altersjahr. Das wissen an sich alle Psychiaterinnen und Psychiater, dennoch wird diese Tatsache bei der Einschätzung von Arbeitsproblemen oft vergessen. Da die meisten psychischen Störungen zudem einen wiederkehrenden oder anhaltenden Verlauf zeigen, kann man davon ausgehen, dass den meisten Arbeitsunfähigkeiten bei erwachsenen Patienten eine längere psychiatrische Anamnese vorangeht.

Die meisten Patienten zeigen typische Problemmuster

Die befragten Psychiaterinnen und Psychiater berichten, dass rund 70% ihrer Patienten ein typisches Problemmuster aufweisen, das sich durch die gesamte Arbeitsbiografie zieht. Besonders häufig werden wiederholte Konflikte am Arbeitsplatz mit Vorgesetzten und Kollegen berichtet, ängstliches Vermeidungsverhalten mit häufigen Arbeitsunfähigkeiten (Krankschreibungen), rigides und besonders strebsames Arbeitsverhalten mit beruflichem Aufstieg und resultierender Überforderung sowie wiederkehrende Suchtprobleme mit längeren Perioden von Arbeitsunfähigkeit. Rund 50% der Patienten haben nicht nur ein typisches Problemmuster bei der Arbeit, sondern darüber hinaus auch noch einen «roten Faden» dieser Probleme zu frühen biografischen Problemen. Dazu gehören besonders häufig Belastungen durch psychisch kranke Eltern, schwere Vernachlässigung, Gewalt, Missbrauch oder eine übermässig rigide strenge Erziehung.

Persönlichkeit ist entscheidend für das berufliche Funktionieren

Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass rund 40% der Patienten mit Problemen am Arbeitsplatz eine Persönlichkeitsstörung aufweisen. Nimmt man die Patienten mit gemäss Psychiatern akzentuierter Persönlichkeit hinzu, kommt man auf 69% aller Patienten, die eine Persönlichkeitsakzentuierung oder -störung aufweisen. Dies ist kein Zufall: Eine repräsentative Aktenanalyse von rund 900 IV-Rentner und -Rentnerinnen aus psychischen Gründen in der Schweiz5 ergab einen nahezu identischen Wert von 70% mit Persönlichkeitsauffälligkeiten. Auch die Reihenfolge der häufigsten Arten von Persönlichkeitsauffälligkeiten ist dieselbe: ängstlich-vermeidende, gefolgt von emotional-instabilen, dependenten und narzisstischen Persönlichkeiten.

Gleichzeitig haben die meisten Patienten auch eine Depressionsdiagnose. Hier stellt sich die Frage, welchen Stellenwert diese ubiquitären «Depressionen» für die Arbeitssituation haben respektive wie diese zu verstehen sind. Im Arbeitskontext sollten solche depressiven Reaktionen wohl oft eher als typische Krisensymptome bei lange vorbestehenden und eskalierenden Schwierigkeiten betrachtet werden, wobei die eigentliche Problematik häufig in einem unangepassten Verhalten respektive in der Persönlichkeit liegt. Wenn sich die Arbeitsprobleme zuspitzen, kommt es mit der Zeit zu depressiven Auffälligkeiten, aber das bedeutet nicht a priori, dass die Depression oder das Burnout als eigenständige Problematik relevant sind. Vielmehr ergibt der Burnout-Fokus ein nur momentanes und damit ungenügendes Bild, das die oft sehr lange und problematische Vor- und Lebensgeschichte der Betroffenen nicht würdigt.

Kontakte zwischen Ärzten und Arbeitgebern sind die Ausnahme

Psychiaterinnen und Psychiater in der Schweiz behandeln ihre Patienten oft über längere Zeit und kennen diese sehr gut. Zudem sind sie meist gut informiert über die Arbeitssituation ihrer Patienten und die Anforderungen am Arbeitsplatz, wie eine Befragung von über 900 IV-Versicherten im 2018 ergab.3 Dies ist eine gute Basis auch für arbeitsbezogene Interventionen. Allerdings haben die Behandelnden lediglich in einem Fünftel bis einem Viertel der Fälle in Problemsituationen auch Kontakt zum Arbeitgeber. Diese Kontakthäufigkeit zwischen Arzt und Arbeitgeber (immer im Einverständnis der Patienten) wurde auch in anderen Untersuchungen von Arbeitgebern sowie in der Psychiaterbefragung 2017 angegeben.

Dies steht womöglich auch damit in Zusammenhang, dass Psychiater sehr häufig den Eindruck haben, sie müssten ihre Patienten vor einer «diskriminierenden oder unfairen Behandlung» seitens der Arbeitgeber, Versicherungen oder Sozialbehörden «schützen».

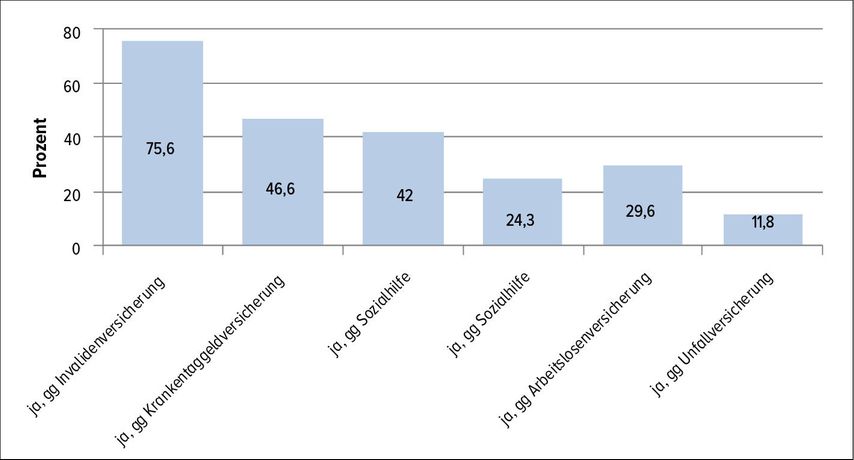

Bei 76% aller Patienten mit Arbeitsproblemen hatten die Behandelnden diesen «Schutzimpuls» (Abb. 2). Dieser häufige Impuls muss auf dem Hintergrund der Tatsache betrachtet werden, dass die Ärzte normalerweise die Problematik nur aus den Schilderungen ihrer Patienten kennen und die Perspektive des Arbeitgebers nie gehört haben. Dieses Engagement der Behandelnden ist zu würdigen, aber es ist oft nicht hilfreich für die Problemlösung. Hier manifestiert sich ein zu enges Behandlungsverständnis: Oft lassen sich Arbeitsprobleme nicht lösen, wenn man die Vorgesetzten und Personalverantwortlichen nicht auch geeignet unterstützt. Wenn man Patienten am Arbeitsplatz unterstützen will, sollte man vermehrt das Arbeitsumfeld stärken und tragfähiger machen.

Abb. 2: «Hatten Sie den Eindruck, den Patienten gegen Unfairness/Diskriminierung schützen zu müssen?»

Teils auch im Zusammenhang mit dieser (einseitigen) Problemwahrnehmung steht die Krankschreibungspraxis: Die Krankschreibungsdauer bei psychischen Störungen ist relativ lange und dauert durchschnittlich bei depressiven Patienten 28 Wochen, bei Patienten mit neurotischen Störungen 25 Wochen und bei Patienten mit Persönlichkeitsstörungen 41 Wochen. Vor allem bei Letzteren muss man sich fragen, welches Ziel und welchen Nutzen eine derart lange Arbeitsunfähigkeit hat bei einer Krankheitsgruppe, deren Grundproblematik sich auch in 41 Wochen nicht verändert. Man kann davon ausgehen, dass es sich dabei häufig um eine arbeitsplatzbezogene (und nicht um eine generelle) Arbeitsunfähigkeit handelt – zum Beispiel bei ungelösten Arbeitsplatzkonflikten. Derartige Krankschreibungen sind ein Zeichen von Hilflosigkeit. Besser wäre eine frühe psychiatrische Intervention, bevor die Arbeitsprobleme eskalieren, oder eine Stellenkündigung und Suche einer passenderen Stelle. Eine vergleichbare Situation ist die ebenfalls häufige sofortige Krankschreibung nach einer Kündigung oder einer Kränkung am Arbeitsplatz. Auch hier wäre es häufig besser, man würde den Patienten ermutigen, während der Kündigungsfrist am Arbeitsplatz zu verbleiben und einen stilvollen Abgang erhobenen Hauptes zu machen – für sein Selbstwertgefühl wie auch zugunsten eines besseren Arbeitszeugnisses.

Therapeutische Beziehung verändert die Wahrnehmung

Nicht zu unterschätzen ist schliesslich die Möglichkeit, dass sich im Rahmen einer (längeren) Behandlung die Wahrnehmung der Funktionseinschränkungen der Patienten durch die Therapeuten verändert.

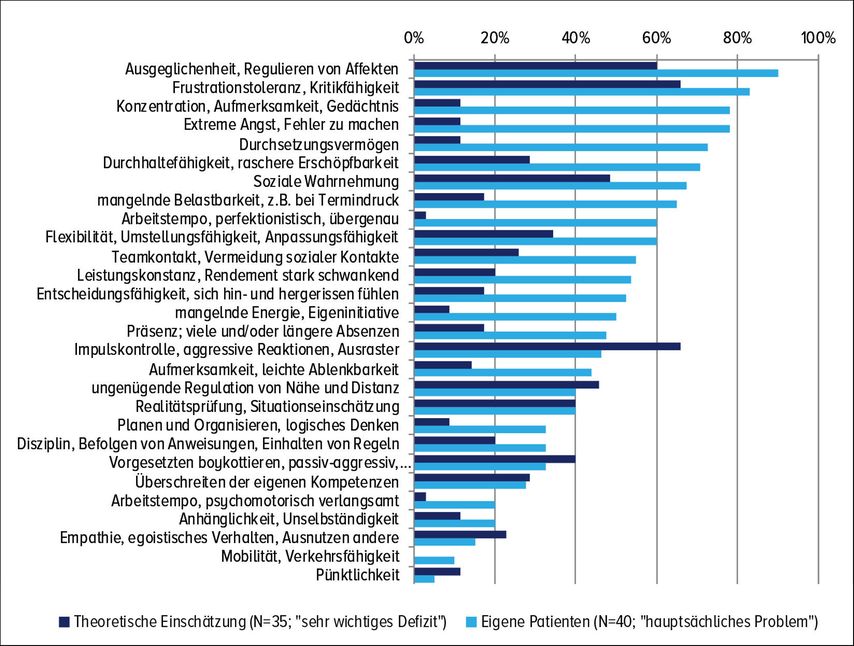

Abbildung 3 zeigt die von den Psychiatern vorgenommenen Einschränkungsprofile für verschiedene Diagnosegruppen, hier dargestellt am Beispiel der emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung. Die dunklen Balken zeigen die Häufigkeit, mit der Psychiater ein bestimmtes Funktionsdefizit bei diesem Störungsbild theoretisch als «sehr wichtig» einschätzen. Die hellen Balken zeigen die Häufigkeit, mit der sie dieselben Einschränkungen bei ihrem geschilderten Patienten mit derselben Störung als «hauptsächlich» erachten. Bei den eigenen Patienten werden doppelt so häufig wesentliche Einschränkungen wahrgenommen, als man theoretisch bei dieser Störungsgruppe annimmt. Bei den ängstlich-vermeidenden Persönlichkeitsstörungen sind es gar dreimal so viele. Insbesondere werden bei den eigenen Patienten auch Einschränkungen sehr häufig als wesentlich erachtet, denen man theoretisch kaum Beachtung schenkt, zum Beispiel Konzentrationsprobleme, Angst vor Fehlern, mangelndes Durchsetzungsvermögen oder Perfektionismus. Einzig die negativ konnotierte mangelnde Impulskontrolle und aggressive Reaktionen werden bei den eigenen Patienten weniger häufig als relevant erachtet als in der theoretischen Einschätzung.

Abb. 3: Wichtige Funktionsdefizite bei Patienten mit einer emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung aus Sicht der Psychiater – theoretisch und bei eigenen Patienten

Man kann annehmen, dass sich im Verlauf der therapeutischen Beziehung die Wahrnehmung verändert. Dies gilt sicher auch für andere Behandler (zum Beispiel für Hausärzte, psychologische Psychotherapeuten) und sonstige Helfer (Case Manager, Coaches etc.). Problematisch dabei ist, dass man Gefahr läuft, den Patienten immer weniger zuzutrauen und zuzumuten. In dieser Dynamik liegt wahrscheinlich auch ein Grund für erstens die unterschiedliche Problemwahrnehmung durch Arbeitgeber, Versicherer und Behandelnden und für zweitens den sehr häufigen Schutzimpuls gegenüber anderen Akteuren.

Fazit

Das psychiatrische Wissen ist unverzichtbar für eine erfolgreiche berufliche Integration, es wird aber noch zu wenig einbezogen – und es wird von den Fachleuten auch selbst noch zu selten aktiv eingebracht. Vielmehr bestehen teils stark polarisierte Problemwahrnehmungen unter den beteiligten Akteuren wie Arbeitgebern, Ärzten und Versicherungen. Die vorhandenen Daten aus verschiedenen Untersuchungen bei Arbeitgebern, Psychiatern und Betroffenen weisen aber auf ein sehr grosses Potenzial hin, welches sich durch eine erweiterte Behandlungsperspektive und eine verstärkte Kooperation zwischen Arbeitgebern und Behandlern ergeben kann. Psychiater sollten – im Dienste der Arbeitsmarktzugehörigkeit ihrer Patienten – künftig auch Vorgesetzte aktiver und vor allem früh (bei beginnenden Arbeitsproblemen) unterstützen. Dies gilt vor allem bei denjenigen Patienten, wo die Psychiater sehr genau wissen, dass diese ein typisches Problemmuster haben, mit dem sie schon verschiedentlich Stellen verloren haben etc. Patienten mit Arbeitsproblemen sind in der psychiatrischen Behandlung derart häufig, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass hier bisher kaum entsprechende Behandlungskonzepte entwickelt wurden. Hier eröffnet sich der Psychiatrie ein sehr grosser Handlungsbereich.

Autor:

Dr. phil. Niklas Baer

Psychologe

Leiter WorkMed

Kompetenzzentrum Psychiatrie Baselland

E-Mail: niklas.baer@workmed.ch

Literatur:

1 OECD: Fit Mind, Fit Job. OECD Publishing 2015, Paris 2 Richter D et al.: Nehmen psychische Störungen zu? Eine systematische Literaturübersicht. Psychiatr Praxis 2008; 35: 321-30 3 Baer N et al.: Beruflich-soziale Eingliederung aus Perspektive von IV-Versicherten. Erfolgsfaktoren, Verlauf und Zufriedenheit; [Bern: BSV]. Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht Nr. 8/18 2018 4 Baer N et al.: Patienten mit Arbeits-problemen. Befragung von Psychiaterinnen und Psychiatern in der Schweiz; [Bern: BSV]. Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht Nr. 11/17; 2017 5 Baer N et al.: Dossieranalyse der Invalidisierungen aus psychischen Gründen; Typologisierung der Personen, ihrer Belastungen, Erkrankungen und Berentungsverläufe. Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Forschungsbericht 6/09. Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern; 2009

Das könnte Sie auch interessieren:

Etablierte Wirkstoffe und neue Ansätze

Die Wirksamkeit zugelassener Substanzen zur pharmakologischen Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit gilt bei geringen bis moderaten Effektstärken als gesichert. Die Nebenwirkungen ...

Depression: Schneller besser durch Biomarker?

Depressionen gehören zu den häufigsten und teuersten neuropsychiatrischen Erkrankungen. Grund dafür sind vor allem die lang anhaltende Dauer, der rezidivierende Verlauf und das ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...