Erheblich verbessert, aber nach wie vor zu wenig genutzt

Autor:

Dr. med. Holger Himmighoffen

Ambulatorium für Elektrokonvulsionstherapie

Zentrum für Depressionen, Angsterkrankungen und Psychotherapie

Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Psychiatrische Universitätsklinik Zürich

E-Mail: holger.himmighoffen@pukzh.ch

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die moderne sogenannte modifizierte Elektrokonvulsionstherapie (EKT) ist ein sehr wirksames, sicheres und relativ nebenwirkungsarmes medizinisches Behandlungsverfahren für schwere psychische Störungen. EKT wirkt antidepressiv, antisuizidal, antimanisch und antikataton sowie zum Teil antipsychotisch und stimmungsstabilisierend. Dennoch wird EKT weiterhin zu wenig als Behandlungsoption erwogen, das heisst, EKT sollte frühzeitiger und häufiger psychisch erkrankten Patient*innen angeboten werden.

Keypoints

-

EKT ist eines der wirksamsten Behandlungsverfahren in der Psychiatrie und wirkt antidepressiv, antisuizidal, antimanisch, antikataton, antikonvulsiv sowie z.T. antipsychotisch und stimmungsstabilisierend.

-

EKT ist eine komplikations- und risikoarme Behandlung; die häufigste mittelfristige Nebenwirkung einer EKT-Serie sind temporäre Gedächtnisstörungen.

-

EKT sollte frühzeitiger und häufiger Patient*innen angeboten werden; sie ist keine «Ultima Ratio».

-

Nach einer erfolgreichen EKT-Serie ist in der Regel eine Erhaltungs-EKT indiziert und zwar in Kombination mit einer medikamentösen Behandlung, Psychotherapie und anderen psychosozialen Therapiemassnahmen.

Die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) ist nach der Psychopharmakotherapie das wirksamste und am häufigsten verwendete somatische Behandlungsverfahren in der Psychiatrie.1 Die EKT wurde 1938 von den italienischen Psychiatern U. Cerletti und L. Bini entwickelt und erstmals angewendet und fand danach sehr schnell internationale Verbreitung, da zu dieser Zeit kaum andere wirksame somatische Behandlungsverfahren in der Psychiatrie existierten und die EKT sich als besonders wirksam zur Behandlung verschiedenster psychischer Störungen erwies.2 Das grundlegende Wirkprinzip der EKT ist die Auslösung eines kurzen (30–60 Sek.) generalisierten zerebralen Krampfanfalles mittels elektrischer Stimulation des Gehirns. Die EKT ist bei bestimmten Krankheitsbildern lebensrettend (z.B. bei perniziöser Katatonie) und einer grossen Zahl psychopathologischer Syndrome wirksam: Sie ist hochwirksam antidepressiv, antimanisch, antisuizidal, antikataton und antikonvulsiv sowie z.T. auch antipsychotisch und stimmungsstabilisierend.3,4

Die EKT wurde in den ersten zwei Jahrzehnten nach ihrer Einführung sicher unkritisch und mit zu breiter Indikation ohne ausreichende Aufklärung der Patient*innen durchgeführt. Auch war die EKT bis circa Anfang der 1960er-Jahre mit recht schweren Nebenwirkungen verbunden, da sie bis dahin ohne Narkose durchgeführt wurde und es bis Mitte der 1950er-Jahre noch nicht die Möglichkeit einer gut kontrollierbaren Muskelrelaxation gab, was bei den tonisch-klonischen Krampfanfällen zu Muskel- und Sehnenverletzungen und selten Knochenfrakturen führte. Das erste verfügbare und heute weiterhin bei der EKT regelmässig eingesetzte Muskelrelaxans Suxamethonium wurde erst 1954 in der Schweiz zugelassen. Aufgrund der Muskelrelaxation ist bei der EKT eine Narkose obligatorisch, da die bei wachen Patient*innen für 5–10 Minuten bestehende Lähmung der Atemmuskulatur als extrem beängstigend erlebt wird. Kognitive Störungen wie postiktale Verwirrtheitszustände und Gedächtnisstörungen waren in den Anfangszeiten der EKT sehr viel häufiger und ausgeprägter, was mit der Intensität und der Art des verwendeten Stroms zur Anfallsauslösung zusammenhing.

Im Verlauf der technischen Entwicklung der EKT-Geräte ab den 1960er-Jahren konnte die nötige Menge abgegebenen Stroms zur Auslösung eines Krampfanfalls reduziert und so das Ausmass kognitiver Störungen verringert werden. Die so in Bezug auf Durchführung und Technik weiterentwickelte sog. modifizierte EKT ist sicherer, weniger belastend und mit weniger Nebenwirkungen verbunden und der heute anerkannte und international verbreitete Standard bei der Behandlung. Wie bei sonstigen geplanten medizinischen Eingriffen erfolgt eine EKT grundsätzlich nur nach einer ausführlichen mündlichen und schriftlichen Aufklärung (zumeist unter Einbeziehung Angehöriger) und dem schriftlichen Einverständnis der Patient*innen. In dem sehr seltenen Fall einer lebensbedrohlichen Notfallsituation und nicht bestehender Urteils- und Einwilligungsfähigkeit von Patient*innen (z.B. bei einer perniziösen Katatonie) wird die Durchführung mit einer Patient*innenverfügung und Beiziehung von Vertretungspersonen wie Beistand, Ehepartner*in, Verwandten etc. geklärt.

Indikationen und Wirkmechanismen von EKT

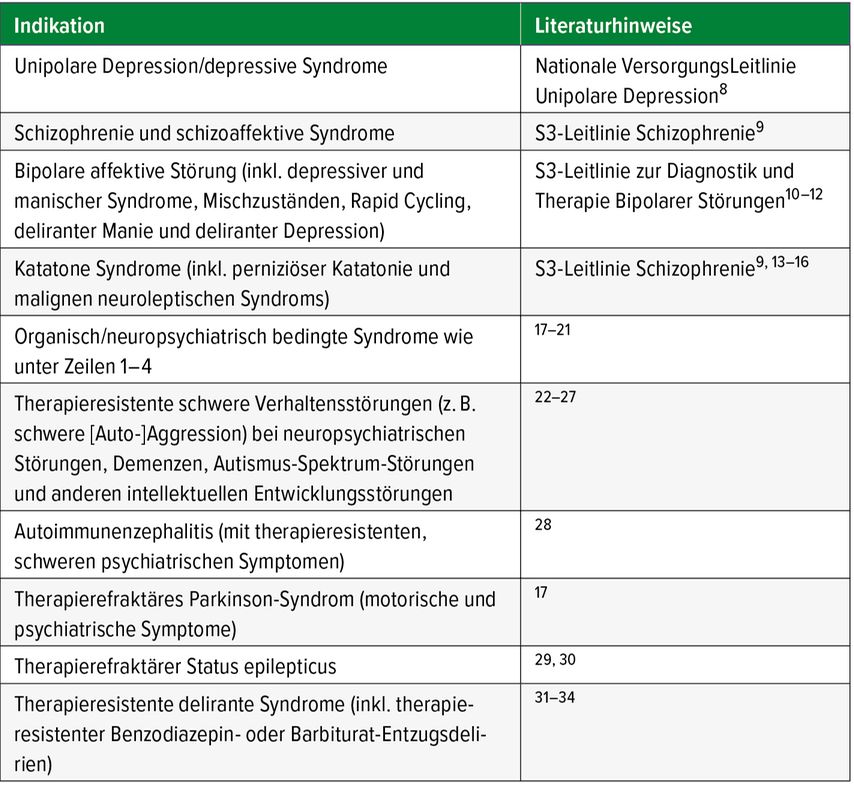

Die EKT kann bei vielen psychischen und einigen somatischen Erkrankungen in der Akuttherapie und zur Rezidivprophylaxe als Erhaltungs-EKT eingesetzt werden (siehe Tabelle 1).5 In der klinischen Praxis bewährt sich zunehmend eine syndromale Indikationsstellung. Eine grundsätzliche Indikation besteht, wenn

-

eine Notwendigkeit für schnelle Besserung aufgrund der Schwere der psychiatrischen Erkrankung besteht,

-

die Risiken der EKT geringer sind als die anderer Behandlungen,

-

in der Vorgeschichte ein schlechtes Ansprechen auf Psychopharmaka (Therapieresistenz) oder ein gutes Ansprechen auf EKT bei früheren Erkrankungsepisoden bekannt ist oder

-

Unverträglichkeiten oder erhebliche Nebenwirkungen der Pharmakotherapie aufgetreten sind.5–7

Für bestimmte Erkrankungen wie unipolare Depression oder Schizophrenie existieren als Wirksamkeitsnachweise der EKT randomisierte, kontrollierte Studien sowie darauf basierende Metaanalysen als höchste Stufe wissenschaftlicher Evidenz, die zu entsprechenden Empfehlungen in nationalen und internationalen Leitlinien geführt haben.8–10,17 Bei anderen Erkrankungen gibt es eine Vielzahl empirischer Befunde zur Wirksamkeit.11–16,18–34 Die alleinige Betrachtung metaanalytischer Evidenzgrade für die Indikationsstellung zur EKT greift zu kurz,35 da für einige besonders schwer erkrankte Patient*innengruppen randomisiert-kontrollierte Studien aus medizinischen bzw. ethischen Gründen nicht durchführbar sind. Hier muss und kann die klinische Erfahrung (also Empirie, basierend auf Fallserien, Fallkontrollstudien etc.) Evidenzlücken füllen, um diesen Patient*innen die potenziell hochwirksame und bisweilen lebensrettende EKT nicht vorzuenthalten.

Ob EKT als primäre Therapie oder erst nach Versagen anderer Behandlungsoptionen angeboten wird, hängt weniger von der Diagnose als von der Akuität und Schwere der jeweiligen Störung sowie den im individuellen Krankheitsverlauf drohenden Risiken ab. EKT ist keine Ultima Ratio5,36 und ihr früher Einsatz im Behandlungsverlauf reduziert Leiden, Krankheitsdauer sowie das Chronifizierungsrisiko und erhöht die Erfolgschancen der EKT.37

Voraussetzung für die Wirksamkeit von EKT sind der generalisierte Krampfanfall und wahrscheinlich auch die Fähigkeit des Gehirns, den Anfall selbst zu beenden. In Bezug auf mögliche Wirkmechanismen finden sich durch Studien replizierte und z.T. metaanalytisch nachgewiesene Veränderungen durch EKT vor allem in den Bereichen Neuroplastizität (Anstieg neuronaler Wachstumsfaktoren, regionale Zunahme von grauer Substanz),38–40 Inflammation (Reduktion von Entzündungsmediatoren),41 funktionelle Konnektivität (Normalisierung pathologisch veränderter Hirnfunktionen)42,43 und Normalisierung des Neurotransmitterverhältnisses von GABA/Glutamat.44,45

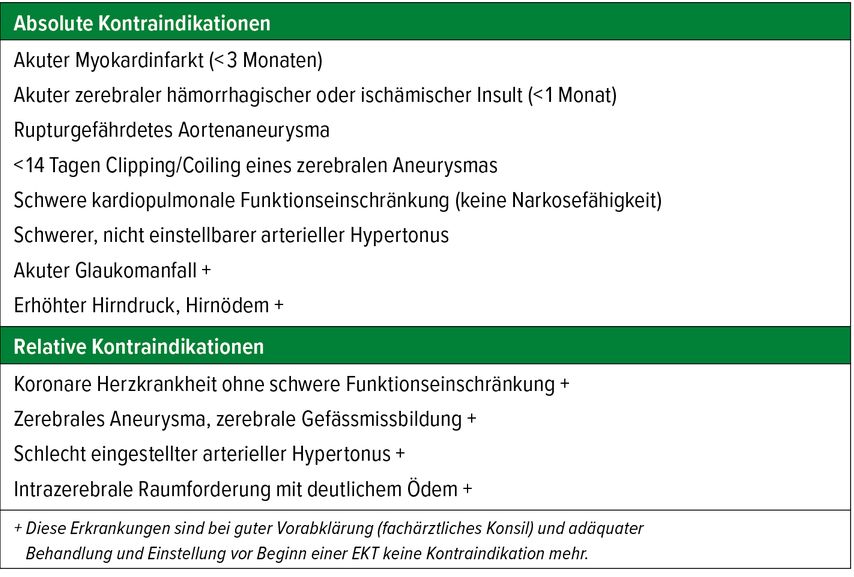

Kontraindikationen für EKT

Voraussetzung für die EKT-Durchführung ist die Narkosefähigkeit. Es gibt nur wenige Kontraindikationen, vor allem einige Hirn-, Herz- und Gefässerkrankungen, da sie aufgrund des kurzzeitigen Blutdruckanstiegs während des Krampfanfalles mit einem erhöhten Komplikationsrisiko vor allem für Blutungen einhergehen können (siehe Tabelle 2). Es gibt mehrere Fallberichte über die komplikationsfreie Durchführung einer EKT bei Patient*innen mit abdominellem Aortenaneurysma unter sorgfältiger Blutdruckkontrolle,46 aber auch einen Einzelfallbericht mit fatalem Ausgang nach Ruptur eines Bauchaortenaneurysmas.47 Bei zerebralen arteriellen Aneurysmen gibt es einen Fallbericht einer Ruptur nach einer EKT,48 in der gleichen Publikation aber auch eine Übersicht über eine grössere Fallzahl von Patient*innen mit vorbehandelten und nicht vorbehandelten Aneurysmen, bei denen die EKT komplikationsfrei verlief.

Bei guter Einstellung und Behandlung somatischer Vorerkrankungen wie arterielle Hypertonie, koronare Herzkrankheit oder erhöhter Hirndruck kann eine EKT durchgeführt werden. Auch höheres Alter, Schwangerschaft, ein Herzschrittmacher, eine demenzielle Entwicklung sowie ein Zustand nach einem länger zurückliegenden Herzinfarkt oder zerebralen Insult sind keine Kontraindikationen. Bei gegebener Indikation für eine EKT sprechen zusätzliche psychische Störungen (wie Persönlichkeitsstörungen, PTBS, Essstörungen, Angst-, Zwangs- und Schmerzstörungen, Abhängigkeitserkrankung ohne aktiven Substanzkonsum u.a.) nicht gegen eine Durchführung, auch wenn die EKT darauf keinen direkten und spezifischen therapeutischen Einfluss hat.

Durchführung von EKT

Bei bestehender Indikation für eine EKT und erfolgter Information und Aufklärung mit schriftlichem Einverständnis der/s Patient*in zur Durchführung sind einige Voruntersuchungen erforderlich: ein kurzer Somatostatus, ein Routinelabor und Elektrokardiogramm (EKG), eine Magnetresonanztomografie (MRI) des Neurocraniums (nicht älter als 1 Jahr) zum Ausschluss intrazerebraler Veränderungen, ggf. ein Elektroenzephalogramm (EEG), eventuell eine Abdomen-Sonografie und ein Rö-Thorax sowie bei relevanten somatischen Vorerkrankungen eine fachärztliche Kontrolle.

Zusätzlich zur klinischen psychiatrischen Einschätzung sollten Beurteilungen der psychischen Symptomatik mit Selbst- und Fremdbeurteilungsskalen vor Beginn, im Verlauf und nach Abschluss einer EKT-Serie und im Verlauf einer Erhaltungs-EKT erfolgen (z.B. bei Depression: BDI, HAMD, MADRS; bei Katatonie: Bush-Francis Catatonia Scale; bei Schizophrenie: PANSS, Kognition: MMSE, MoCA).

Eine EKT-Serie oder eine Erhaltungs-EKT kann grundsätzlich ambulant durchgeführt werden, wenn der/die Patient*in körperlich ausreichend stabil ist, selbstständig oder in Begleitung zu den Behandlungen kommen kann (Absprachefähigkeit, Distanz, Transportfähigkeit) und eine gewisse Betreuung zu Hause durch Angehörige nach der Narkose und EKT gewährleistet ist. Bei Patient*innen, die durch die psychische Erkrankung zu stark eingeschränkt, somatisch instabil sind oder als Risikopatient*innen gelten, sollte die EKT-Serie stationär erfolgen.

Eine EKT wird durch darin erfahrene Psychiater*innen durchgeführt und erfolgt in Kurznarkose und Muskelrelaxation, die durch Fachärzt*innen für Anästhesiologie durchgeführt werden sollte. Vor, während und bis 2–3 Std. nach einer EKT-Sitzung findet ein Monitoring von Blutdruck, Herzfrequenz und O2-Sättigung statt. Mittels Gabe kurz gepulsten Stroms von 5–8 Sekunden Dauer, der über zwei Stimulus-Elektroden frontal oder temporal am Kopf appliziert wird, wird der Krampfanfall ausgelöst, der mit einem EEG erfasst wird; fakultativ kann auch eine Elektromyografie (EMG) erfolgen. Ziel ist ein generalisierter zerebraler Krampfanfall, der ≥30 Sekunden im EEGdauert, hohe Amplituden sowie eine hohe Synchronizität zwischen beiden Hemisphären aufweist, von einer Sympathikus-Aktivierung (Herzfrequenzanstieg >120/min) begleitet wird und möglichst rasch und komplett spontan endet.49

Um einen Anfall auszulösen, der den geforderten Qualitätskriterien entspricht, gibt es einige technische und medizinische Variationsmöglichkeiten von Narkose und EKT (Positionierung der Elektroden, Anpassung der Stimulationsparameter, Häufigkeit der Durchführung, Anpassung der eingesetzten Narkosemittel und Einsatz zusätzlicher Medikamente u.a.). Für einen ausreichenden und nachhaltigen Effekt in der Akutbehandlung muss eine Serie von mehreren EKT-Sitzungen erfolgen. Für eine EKT-Serie werden zunächst insgesamt 10–12 Sitzungen (mit 2–3 Sitzungen/Woche) geplant; die Gesamtanzahl kann je nach klinischem Verlauf und Krankheitsbild etwas variieren, z.T. sind deutlich mehr EKT-Sitzungen erforderlich. Erste klinische Effekte sind in aller Regel nach der 5.–6. Sitzung spürbar. Die meisten vor einer EKT eingesetzten Medikamente, insbesonders Antidepressiva wie selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer(SSRI), Antipsychotika und andere für somatische Erkrankungen, können beibehalten werden. Die Einnahme von Medikamenten kann wegen der Narkose bis zu 30 Minuten vor der Behandlung mit wenig Wasser erfolgen. Es gibt einige Medikamente, deren Dosis reduziert werden muss oder die eventuell abgesetzt werden müssen: Lithium (Lithium-Spiegel ≤0,4mmol/l), antikonvulsive Medikamente (Antiepileptika, Benzodiazepine, Barbiturate) und bestimmte Antidepressiva (TZA, SNRI).

Unerwünschte Wirkungenund Risiken von EKT

Die EKT hat – wie jede medizinische Behandlung – unerwünschte Wirkungen und Risiken, die aber von den Patient*innen, der allgemeinen Öffentlichkeit und auch medizinischen Fachpersonen sehr häufig überschätzt und von EKT-Kritikern deutlich überzeichnet werden. So gibt es einige vermeintliche der EKT zugeschriebene unerwünschte Wirkungen, die durch Studien klar widerlegt wurden:

-

Die Mortalität einer EKT liegt in grossen nationalen Kohorten unter 1:400000 Behandlungen und damit sehr deutlich unter der allgemeinen Mortalität bei Depressionen.50

-

Das Risiko, durch eine EKT-Serie und eine sich anschliessende Erhaltungs-EKT später eine Demenz zu entwickeln, ist nicht erhöht.51,52

-

Das Risiko für Schlaganfälle ist durch EKT nicht erhöht, auch nicht nach vorangegangenem Schlaganfall.53

-

EKT ruft keine nachweisbaren Hirnschädigungen hervor: Bisherige Studien zeigen im Gegenteil sogar Hirnvolumenzunahmen in bestimmten Regionen54,38,55 (zwei Metaanalysen).56,57

Zu den häufigsten kurzfristigen unerwünschten Wirkungen (während oder direkt nach einer EKT-Sitzung) gehören Kopf- und Muskelschmerzen, Benommenheit und kurze Verwirrtheit nach dem Anfall, Übelkeit, kurzzeitig erhöhter Blutdruck und eine Tachykardie sowie eine kurze postiktale Bradykardie. Diese unerwünschten Wirkungen lassen sich gut behandeln (Analgetika, Antiemetika, Antihypertensiva i.v. u.a.) und klingen rasch nach der EKT-Sitzung wieder ab. Seltene kurzfristige unerwünschte und schwerwiegendere Wirkungen sind nach dem Krampfanfall auftretende (postiktale) stärkere Verwirrtheits- und Agitationszustände, Zahn- oder Zungenverletzungen, kardiale Arrhythmien, eine Asystolie, prolongierte Anfälle und i.R. der Narkose ein Larynxspasmus oder eine Aspiration. Neben den kurzen Gedächtnis- und Orientierungsstörungen direkt nach einer EKT-Sitzung treten mittelfristig im Verlauf einer EKT-Serie sehr häufig temporäre kognitive Störungen auf, die insbesondere das Kurzzeitgedächtnis und selten die Orientierung oder exekutive Funktionen betreffen: Sehr häufig sind anterograde Amnesien, weniger häufig sind retrograde Amnesien für einen kurzen Zeitraum vor Beginn einer EKT-Serie. Sehr selten sind retrograde Amnesien, die das autobiografische Gedächtnis und Langzeitgedächtnis betreffen; ebenfalls sehr selten sind Orientierungsstörungen (räumlich und zeitlich) und Störungen einzelner exekutiver Funktionen (z.B. Störungen der Handlungsplanung und -ausführung). Wenn kognitive Störungen i.R. einer EKT-Serie auftreten, sind sie meist so ausgeprägt, dass in dieser Zeit in der Regel keine Arbeitsfähigkeit gegeben ist. Die durch die EKT verursachten temporären kognitiven Störungen bilden sich in der Regel innerhalb eines Zeitraums von 4–8 Wochen nach Abschluss einer EKT-Serie spürbar zurück58,59 und sind nach 6 Monaten bei den meisten Patient*innen nicht mehr nachweisbar;60 dies trifft auch für ältere Patient*innen zu.61 Einzelne Patient*innen berichten über persistierende kognitive Störungen, insbesonders retrograde Amnesien, die oft nicht klar von durch die psychische Erkrankung bedingten kognitiven Störungen abgegrenzt werden können. Nach dem Ende einer EKT-Serie sollte die davor bestehende kognitive Leistungsfähigkeit innerhalb von Wochen bis wenigen Monaten wieder erreicht werden. Eine Erhaltungs-EKT hat in aller Regel keine anhaltenden negativen Auswirkungen auf die Kognition.

EKT-Serie und Erhaltungs-EKT

Bei einer erfolgreichen EKT-Serie, d.h. bei Erreichen einer (Teil-)Response oder einer Remission, ist in der Regel im Anschluss eine Fortsetzung der EKT (Erhaltungs-EKT) empfohlen. Die Erhaltungs-EKT erfolgt mit zunächst 1-wöchentlichen EKT-Sitzungen und im Verlauf grösser werdenden Abständen von 2–4 Wochen über einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr bis 2 Jahren (unterschiedliche Schemata und Dauer je nach Erkrankung und Krankheitsverlauf). Die Erhaltungs-EKT sollte man nicht als eine elektive Behandlung sehen: Sie ist vielmehr eine essenzielle Behandlung, die bei vielen schwer behandelbaren psychisch Erkrankten nach Besserung durch eine EKT-Serie erneute Krankheitsrückfälle verhindert und prophylaktisch wirkt. So gibt es z.B. für depressive Störungen eindeutige Befunde, dass nach einer erfolgreichen EKT-Serie ohne Erhaltungs-EKT im Anschluss das Risiko für depressive Rückfälle wesentlich höher ist als mit Erhaltungs-EKT.62

Fazit

EKT ist immer Teil eines multimodalen Behandlungskonzepts bei psychischen Störungen, d.h., sie erfolgt zusammen mit anderen Behandlungsverfahren wie Pharmakotherapie, Psychotherapie und weiteren psychosozialen Massnahmen im ergänzenden, komplementären Sinne.

Obwohl moderne EKT hochwirksam, sicher in der Durchführung und relativ nebenwirkungsarm ist und jahrzehntelange Erfahrungen damit bestehen, ist es überraschend, wie stark vorurteilsbeladen und kritisch negativ EKT weiterhin in der Öffentlichkeit und von Fachpersonen wahrgenommen und bewertet wird und wie weniger häufig als eigentlich indiziert sie deswegen eingesetzt wird. Es ist, wie Sackeim 2017 formulierte: „Modern electroconvulsive therapy. Vastly improved yet greatly underused.“1

Literatur:

1 Sackeim HA: JAMA Psychiatry 2017; 74(8): 779-80 2 Reinke V et al.: Geschichte der Elektrokonvulsionstherapie. In: Grözinger M et al. (Hrsg.): Elektrokonvulsionstherapie kompakt. Für Zuweiser und Anwender. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013. 3-14 3 Grager B, Di Pauli J: Indikationen und Wirksamkeit der EKT. In: Grözinger M et al. (Hrsg.): Elektrokonvulsionstherapie kompakt. Für Zuweiser und Anwender. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013. 73-80 4 Kellner CH: Handbook of ECT. A Guide to Electroconvulsive Therapy. Cambridge, New York: UP, 2019 5 DGPPN: DGPPN-Stellungnahme „Indikationen zur Elektrokonvulsionstherapie“ 2022; https://www.dgppn.de/schwerpunkte/aktuelle-positionen-1/aktuelle-positionen- 2022/elektrokonvulsionstherapie.html 6 Folkerts H et al.: Dtsch Ärtzebl 2003; 100: 504-6 7 APA: APA. The Practice of Electroconvulsive Therapy. Recommendations for Treatment, Training, and Privileging (a Task Force Report of the American Psychiatric Association). 2001 8 Bundesärztekammer BÄK, KBV, AWMF: Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung, Version 3.0. DOI: 10.6101/AZQ/000493. www.leitlinien.de/depression 2022 9 DGPPN: S3-Leitlinie Schizophrenie. Langfassung Version 1.0, 2019 10 DGBS, DGPPN: S3-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie Bipolarer Störungen – Langfassung, 2020 11 Fink M: Bipolar Disord 1999; 1(1): 54-60 12 Hoyer C et al.: J Clin Psychopharmacol 2014; 34(2): 286-8 13 Fink M: Acta Psychiatr Scand Suppl 2013; 441: 1-47 14 Lloyd JR et al.: Neuropsychiatr Dis Treat 2020; 16: 2191-208 15 Kuhlwilm L et al.: Acta Psychiatr Scand 2020; 142(3): 233-41 16 Cronemeyer M et al.: World J Biol Psychiatry 2022; 23(1): 78-86 17 Takamiya A et al.: Mov Disord 2021; 36(1): 50-8 18 Yahya AS, Khawaja S: Prim Care Companion CNS Disord 2021; 23(2) 19 Bica BE et al.: Lupus 2015; 24(12): 1327-31 20 Tuday J et al.: Front Neurol 2020; 11: 723 21 van Rooijen G et al.: J ECT 2016; 32(3): e20-1 22 Park SE et al.: Psychiatr Clin North Am 2021; 44(1): 23-33 23 Hermida AP et al.: Am J Geriatr Psychiatry 2020; 28(2): 157-63 24 van den Berg JF et al.: Am J Geriatr Psychiatry 2018; 26(4): 419-34 25 Guhra M et al.: Nervenarzt 2018; 89(3): 342-4 26 Acharya D et al.: Int J Geriatr Psychiatry 2015; 30(3): 265-73 27 Collins J et al.: The Psychiatrist 2012; 36(2): 55-60 28 Warren N et al.: Brain Stimul 2019; 12(2): 329-34 29 Rosenow F, Weber J; DGN, ÖGN: [S2k guidelines: status epilepticus in adulthood: Guidelines of the German Society for Neurology]. Nervenarzt 2021; 92(10): 1002-30 30 Schneegans H et al.: J Epilepsy Res 2019; 9(1): 76-82 31 Nielsen RM et al.: J Crit Care 2014; 29(5): 881 e1-6 32 Kranaster L et al: Clin Neuropharmacol 2017; 40(4): 183-4 33 van den Berg KS et al.: J ECT 2016; 32(1): 65-6 34 Stromgren LS: Convuls Ther 1997; 13(1): 10-7 35 Zilles-Wegner D et al.: Psychopharmakotherapie 2022; 29: 31-2 36 Grözinger M et al.: 2012 37 Kho KH et al.: J Clin Psychiatry 2005; 66(7): 894-9 38 Sartorius A et al.: Brain Stimul 2019; 12(2): 335-43 39 Gryglewski G et al.: Brain Stimul 2021; 14(4): 927-37 40 Janouschek H et al.: Biol Psychiatry 2021; 90(4): e11-e7 41 Yrondi A et al.: Brain Stimul 2018; 11(1): 29-51 42 Belge JB et al.: Affect Disord 2021; 290: 117-27 43 Moreno-Ortega M et al.: Sci Rep 2019; 9(1): 5071 44 Sartorius A: Brain Stimul 2021; 14(5): 1089-90 45 Seymour J: J ECT 2021; 37(1): 4-9 46 Mueller PS et al.: J ECT 2009; 25(3): 165-9 47 Dogan S et al.: Tijdschr Psychiatr 2016; 58(2): 150-3 48 Gugger JJ, Dunn LE: J ECT 2019; 35(3): 212-14 49 Sartorius A et al.: Praktische Durchführung der EKT. In: Grözinger M et al. (Hrsg.): Elektrokonvulsionstherapie kompakt. Für Zuweiser und Anwender. Berlin, Heidelberg: Springer, 2013. 109-25 50 Torring N et al.: Acta Psychiatr Scand 2017; 135(5): 388-97 51 Chu CW et al.: Front Psychiatry 2018; 9: 397 52 Osler M et al.: Lancet Psychiatry 2018; 5(4): 348-56 53 Rozing MP et al.: Br J Psychiatry 2019; 214(3): 168-70 54 Nuninga JO et al.: Mol Psychiatry 2020; 25(7): 1559-68 55 Takamiya A et al.: Neuropsychopharmacology 2019; 44(10): 1805-11 56 Takamiya A et al.: Br J Psychiatry 2018; 212(1): 19-26 57 Gbyl K, Videbech P: Acta Psychiatr Scand 2018; 138(3): 180-95 58 Kalisova L et al.: Neuropsychiatr Dis Treat 2018; 14: 3025-31 59 Semkovska M, McLoughlin DM: Biol Psychiatry 2010; 68(6): 568-77 60 Nuninga JO et al.: J Affect Disord 2018; 238: 659-65 61 Obbels J et al.: Acta Psychiatr Scand 2018; 138(3): 223-31 62 Navarro V et al.: Am J Geriatr Psychiatry 2008; 16: 498-505

Das könnte Sie auch interessieren:

Etablierte Wirkstoffe und neue Ansätze

Die Wirksamkeit zugelassener Substanzen zur pharmakologischen Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit gilt bei geringen bis moderaten Effektstärken als gesichert. Die Nebenwirkungen ...

Depression: Schneller besser durch Biomarker?

Depressionen gehören zu den häufigsten und teuersten neuropsychiatrischen Erkrankungen. Grund dafür sind vor allem die lang anhaltende Dauer, der rezidivierende Verlauf und das ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...