Einsamkeit – und was sie mit einer Abhängigkeitserkrankung gemeinsam hat

Autoren:

Lena Anjuna Trautmann, MSc

Sozialarbeiterin

E-Mail: anjuna-trautmann@dialog-on.at

Mag. Wolfgang Hartinger

Klinischer und Gesundheitspsychologe

Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision

E-Mail: wolfgang-hartinger@dialog-on.at

Frage: Fühlen Sie sich manchmal einsam? Antwort: Kurz. Das dauert vielleicht so fünf bis zehn Minuten.

Keypoints

-

Einsamkeit hat viele Facetten. Auch in der Psychologie rückt diese Thematik in den Mittelpunkt. In der praktischen Arbeit arbeitet man sich über viele Umwege an das Thema heran, um den Personen verschiedene Alternativen aufzuzeigen.

-

Eine Abhängigkeitserkrankung geht oft mit sozialer Isolation und Einsamkeit einher, der Ausschluss aus der Gesellschaft, Perspektivenlosigkeit und der damit verbundene Rückzug sind eine Hürde, die nur durch intensive und langjährige psychosoziale Betreuung und medizinische Behandlung überwunden werden kann.

-

Aus psychodynamischer Sicht werden vier Grundformen von Persönlichkeitsorganisation genannt, die alle einen seelischen Rückzug begünstigen. Dazu kommt die objektbeziehungstheoretische Annahme, dass jede_r Süchtige die Beziehung zum Suchtmittel realen menschlichen Kontakten vorzieht. Das Thema Einsamkeit begleitet Menschen bei der Entwicklung einer Sucht ebenso wie beim Leben mit Sucht und hat auch nach jedem Entzug eine sehr zentrale Bedeutung.

-

Gerade in Krisensituationen, wie sie die aktuelle Corona-Pandemie hervorruft, ist die Einsamkeit ein großes Thema. Den Menschen, die im Sozialbereich tätig sind, wird die Wichtigkeit der Arbeit aktuell sehr deutlich. Durch die regelmäßige Telefonbetreuung bleibt man in Kontakt mit den Klient_innen, bearbeitet weiterhin diverse Problemlagen und wirkt der Einsamkeit entgegen.

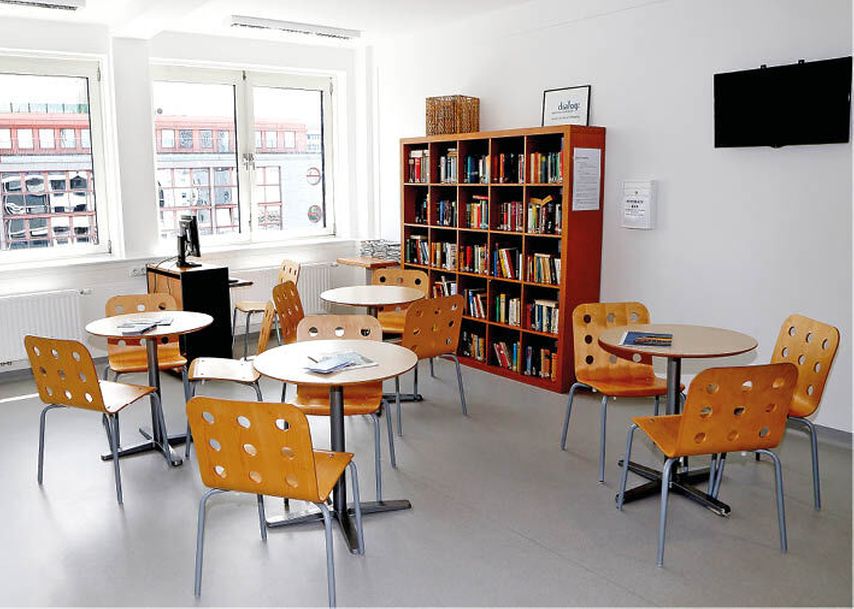

Die jahrelange Arbeit im Verein Dialog, einer ambulanten Suchthilfeeinrichtung, hat uns in der Begleitung suchtkranker Personen über mehrere Jahre hinweg immer wieder mit den Themen Einsamkeit, soziale Isolation sowie seelischer und physischer Rückzug konfrontiert. Es geht so weit, dass man Einsamkeit als ein Symptom der meisten Suchterkrankung definieren kann. Ein Ausweg aus dieser sozialen Isolation stellt unsere Klientel oftmals vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe, was bei uns „Helferinnen“ und „Helfern“ nicht selten Gefühle von Hilflosigkeit, Ärger und Resignation hervorruft.

Aufgrund der großen Bedeutung, die dieses Thema bei der Behandlung suchtkranker Personen hat, haben wir versucht, uns dem Thema im Rahmen eines Workshops anzunähern. Wir haben uns gefreut, dass wir mit diesem Thema zu den Tübinger Suchttherapietagen eingeladen wurden, leider wurde die Veranstaltung dann abgesagt.

Parallel gab es die ersten Covid-19-Erkrankungen und in der Folge die staatlich verhängten allgemeinen Beschränkungen. Diese sind/waren aus unserer Sicht gut nachvollziehbar, stellen die Betroffenen in Bezug auf die Themen Einsamkeit und sozialer Rückzug aber zusätzlich vor neue Herausforderungen. Wie erleben Menschen, die „selbstgewählt“ sozial sehr isoliert leben, nun die verordnete Isolation? Fällt es ihnen eventuell leichter, damit umzugehen, weil sie soziale Kontakte bereits vor den Maßnahmen gemieden haben? Oder verstärkt eine auferlegte Quarantäne vielleicht das Symptom der Einsamkeit? Wie können wir therapeutisch damit arbeiten, wenn es das Ziel ist, Menschen dabei zu unterstützen, ein Stück weit aus diesem sozialen Rückzug herauszutreten, das aber gleichzeitig gar nicht möglich ist?

Covid-19 hat das Thema Sucht und Einsamkeit mit zusätzlichen Qualitäten und Hürden ausgestattet, die mit den auferlegten Einschränkungen nun auf den ersten Blick unüberwindbar scheinen. Aber nicht nur Covid-19 kann soziale Isolation von außen noch verstärken, auch andere Faktoren, wie Alter oder (Langzeit-)Arbeitslosigkeit, tun dies. Erwähnen möchten wir in diesem Zusammenhang auch den Umgang mit digitalen Medien. Soziale Plattformen, auch diverse Spiele im Internet ermöglichen digitale soziale Kontakte und können, je nachdem, wie damit umgegangen wird, Einsamkeit vertiefen oder sie verringern. Aktuell boomen diese Angebote und es entsteht die Befürchtung, dass Einsamkeit und sozialer Rückzug künftig große Teile der Bevölkerung betreffen könnten.

Es wird gut ersichtlich, wie facettenreich dieses Thema ist. Daher haben wir uns im folgenden Artikel sehr an unserer Arbeit im Verein Dialog orientiert. Mithilfe von Beispielen aus der Praxis möchten wir uns diesem Thema sowohl psychodynamisch als auch auf sozialarbeiterischer Ebene annähern, manche Aspekte mit Fachliteratur untermauern, aber auch versuchen, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen, Rückzugsorte wieder zu verlassen.

Von der Einsamkeit und vom Alleinsein

Was unterscheidet das Alleinsein von der Einsamkeit? Es sind zwei Begriffe, die oft synonym gebraucht werden. Doch es gibt deutliche Unterschiede. Als Alleinsein betrachtet man die bewusste Entscheidung zum Rückzug. Einsamkeit stellt sich als ein von außen auferlegtes Moment dar und beschreibt einen Ausschluss aus der Gesellschaft, einen Mangel an sozialer Integration. Nicht ohne Grund wird die Isolationshaft mit Folter gleichgesetzt. Einsamkeit ist nicht an die An- oder Abwesenheit von Personen geknüpft, sondern an ein subjektives Gefühl. Sie ist an sich nichts Schlimmes und wird durch die Dauer der Isolation bwz. der Ausgrenzung und die Form, in der sie stattfindet, gemessen. Sobald ein Leidensdruck spürbar ist, wechselt das selbstgewählte Alleinsein in eine Form der Einsamkeit. Einsamkeit kann man auch als sozialen Schmerz beschreiben, der zu körperlichem Schmerz führen kann und gesundheitliche Symptome mit sich bringt.

Sucht und Einsamkeit

Der Mensch wird als soziales Wesen beschrieben. Fehlen Bezugs- und Austauschsysteme, entwickelt sich ein soziales Defizit und die soziale Isolation nimmt ihren Lauf. Die Begriffe Gesellschaft und Einsamkeit könnten unterschiedlicher nicht sein und sollten sich eigentlich ausschließen. Einsamkeit existiert als Spannungsfeld zwischen dem Individuum und den gesellschaftlichen Normen. Schaut man genauer hin, ist Einsamkeit, genauso wie der Tod, ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Suchtkranke Menschen haben ein Leben lang damit zu kämpfen, dass sie von der Gesellschaft stigmatisiert und ausgeschlossen werden, sich somit in der sozialen Isolation wiederfinden. Oft kommt es zu einem Schutzmechanismus der Verdrängung von Einsamkeit. Es wird versucht, eine Fassade aufrechtzuerhalten, die das „normale“ Leben widerspiegelt, und diese wird anderen glaubhaft vermittelt. Existiert ein Freundeskreis außerhalb der Szene oder besteht ein aufrechtes Arbeitsverhältnis, werden die Erkrankung und die Vorgeschichte meist verschwiegen: „…. aber ich habe es ja niemandem erzählt, dass ich da … Ein paar wissen es schon, dass ich gespritzt habe, das weiß nicht jeder. Ich bin ja nicht stolz drauf oder so, was weiß ich. Es ist halt passiert, und ja, und ansonsten komme ich auch gut aus mit dem, nur ich habe gesagt, ich will nicht immer Giftgespräche, sondern normale Gespräche führen.“ Die Umwelt und das soziale Umfeld bestimmen zum größten Teil das soziale Handeln, die Anerkennung durch andere führt zu Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, die Ablehnung zu Rückzug und Isolation.

Eine Abhängigkeit hat viele Ursachen, eine Komponente kann eine gestörte Interaktion mit anderen Menschen sein, die schon in der frühen Kindheit erlernt wird. Verschiedene negative Erlebnisse und Traumatisierungen können dazu führen, dass der Umgang mit anderen Menschen mit großem Misstrauen, Gewalt und Abneigung verbunden ist. Aus der Beratung mit suchtkranken Menschen wird deutlich, dass der Beziehungsaufbau eines der wichtigsten Werkzeuge ist, aber auch eines der kompliziertesten.

Durch das Erlebte entsteht zu Beginn einer Beziehung eine Art Distanz und Misstrauen gegenüber den Beratenden, die durch die Kontinuität in der Betreuung abgebaut werden kann. Auch in der Interaktion mit anderen Menschen ist zu beobachten, dass Freundschaften oft nicht zustande kommen, weil sie nicht zugelassen werden, da die Erwartungen oft zu perfekt sind und eine Enttäuschung vorprogrammiert ist. Einsamkeit kann zu massiven Angstzuständen führen, die im Außen lokalisiert werden, in den Aussagen, Meinungen und Blicken von anderen. Die Einsamkeit wird zu einem „geschützten Ort“, der ohne heftige Impulse von außen existiert, aber auf Dauer ungesund ist. Das individuelle Verhalten wird dadurch stark beeinflusst. Durch jahrelangen Rückzug verlernt man die Interaktion mit anderen Menschen und die Fähigkeit, diese anderen Menschen einzuschätzen. Das Außen ist mit intensiven Impulsen verknüpft, die bedrohlich wirken können und mithilfe des Rückzugs abgewehrt werden müssen.

Arbeitslosigkeit, Alter und Einsamkeit

Einer Arbeit nachzugehen bedeutet materiell abgesichert zu sein, einen gesellschaftlichen Status zu haben, ein Selbstbewusstsein durch Erfolg und Anerkennung aufzubauen. Arbeitslosigkeit geht einher mit einem sozialen und finanziellen Abstieg. Arbeitslosigkeit, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, ist ein Stressor, der sich auf viele Lebensbereiche auswirkt: drohende Obdachlosigkeit, vermehrte familiäre Konflikte, Fehlernährung, Krankheit, abweichender Schlafrhythmus, Substanzkonsum.

Zu diesen Faktoren kommt, dass soziale Kontakte verloren gehen, die Tagesstruktur fehlt und das Selbstbewusstsein abnimmt, man sich in die soziale Isolation begibt. Auch der Konsum von Substanzen kann sich steigern und zu einer Abhängigkeitserkrankung führen.

Die Personen, mit denen wir im Verein Dialog im Standort Sucht und Beschäftigung arbeiten, sind im Schnitt seit 10 Jahren arbeitslos und im Mittel 45 Jahre alt. Vor allem Menschen mit einer Opiatabhängigkeit haben bereits früh begonnen zu konsumieren und kaum bis gar keine Arbeitserfahrung. Menschen mit einer Alkoholproblematik haben im Schnitt eine längere Arbeitserfahrung. Der Weg in die soziale Isolation und in die Einsamkeit hat sich meist schon früh abgezeichnet. Zu beobachten ist, dass viele unserer Klient_innen einen nahen Angehörigen pflegen und kaum Zeit haben, daneben andere soziale Kontakte oder eine andere Tagesstruktur aufzubauen. Die Pflege der Eltern kompensiert das vergangene Leben, viele glauben, etwas wiedergutmachen zu müssen. Wenn es zum Verlust dieser nahestehenden Person kommt, werden die Einsamkeit und der Rückzug durch die Trauer noch verstärkt.

Eine weitere Hürde ist das Alter. Nach einer gesellschaftlich anerkannten beruflichen Laufbahn tritt man im Alter in die Pension ein. Hier gibt es das Phänomen, dass gewisse Dinge ähnlich verlaufen können wie bei einer Arbeitslosigkeit. Einsamkeit spielt vor allem nach dem Pensionsantritt eine große Rolle. Bei suchtkranken Personen kommt hinzu, dass diese durch unterschiedliche Lebensbedingungen und den meist langjährigen Konsum früher altern. Noch vor einigen Jahren war die Lebenserwartung dieser Zielgruppe nicht sehr hoch. Auch in Gesprächen mit Klient_innen, egal ob alt oder jünger, ist die Vorstellung, was man in zehn Jahren für Ziele hat, oft nicht greifbar. Viele glauben, dass sie in zehn Jahren nicht mehr leben.

Durch ein immer besseres suchtmedizinisches und psychosoziales Versorgungssystem ist die Möglichkeit gegeben, dass auch suchtkranke Personen ein höheres Lebensalter erreichen. Trotzdem gestaltet sich dieser Lebensabschnitt auch als problematisch: So gibt es in Österreich wenige adäquate Pflegemaßnahmen für suchtkranke Personen. Im Zusammenhang mit der Abhängigkeitserkrankung haben sich oft diverse Komorbiditäten entwickelt. Im Alter fallen die Szenekontakte weg, die Substitution ist oft stabiler, das Leben insgesamt ruhiger. Das führt zu sozialer Isolierung und zu Einsamkeit. Die Stigmatisierung durch die Gesellschaft fällt auch im Alter nicht weg. Die Angst, ein Pflegefall zu werden, ist bei der Zielgruppe groß. Die Einsamkeit im Alter ist ein Thema, über das viel nachgedacht wird. Viele haben in ihrem Leben Verluste erlebt und der Gedanke, dass sich niemand mehr um sie kümmern wird, ist präsent. Einsamkeit und Alter sind sehr eng miteinander verknüpft, die Zielgruppe erlebt dieses Phänomen sehr viel früher.

Einsamkeit als roter Faden bei Entstehung und Ausübung von Sucht sowie nach dem Entzug

Um besser nachvollziehen zu können, wie es dazu kommt und welche starken Emotionen damit einhergehen, möchten wir uns in diesem Abschnitt den Themen Einsamkeit und sozialer Rückzug aus psychodynamischer Sicht nähern.

In seinem Buch „Orte des seelischen Rückzugs“ beschreibt John Steiner (1993), welche Art von Persönlichkeitsorganisation mit den dazugehörenden Abwehrformen und Ängsten einen seelischen Rückzug begünstigen können. Er postuliert, dass die „paranoid-schizoide Position“, die von ihm noch weiter unterteilt wird in eine „pathologische Fragmentierung“ und die „normale Spaltung“, in einer dynamischen Gleichgewichtsbeziehung zur „depressiven Position“ steht, die er ebenfalls unterteilt, und zwar in die „Angst vor dem Objektverlust“ sowie die „Anerkennung des Objektverlustes“. Damit entsteht ein Kontinuum psychischer Zustände innerhalb der Positionen, mit deren Hilfe sich jene Situationen gut beschreiben lassen, die besonders leicht Anlass für einen Rückzug geben.

Paranoid-schizoide Position

Sie wird wie erwähnt von Steiner unterteil in eine „pathologische Fragmentierung“ und in die „normale Spaltung“. Bei einer „pathologischen Fragmentierung“ entstehen bei den Betroffenen massive Ängste vor einer Auflösung des Selbst. Die Abwehr der Spaltung in gute und böse Objekte droht zu versagen, was beim Patienten bzw. bei der Patientin zu starken Verfolgungsängsten führt. Diese können so stark werden, dass das Individuum um sein Überleben fürchtet. Einzigen Schutz bieten ein Rückzugsort und/oder unreifere Abwehrformen wie die Entstehung von Wahnideen. Diese „pathologische Fragmentierung“ beschreibt eine Art Vorstufe einer Psychose oder die Aktivierung psychotischer Symptome. Therapeutisch stellt diese Position die schwerste Herausforderung dar, da der/die Patient_in subjektiv um sein/ihr Leben fürchtet. Das Selbst droht zu zersplittern und sich aufzulösen.

Bei der „normalen Spaltung“ wird die Umwelt in gute und böse Objekte unterteilt. Ein Rückzugsort bietet in diesem Fall Schutz vor den „bösen Objekten“, die das psychische Gleichgewicht bedrohen und meist außerhalb des Rückzugsortes in der Außenwelt lokalisiert werden. Damit ist es dem Individuum möglich, eine gute Beziehung zu jemandem zu entwickeln. Alles, was diese Beziehung bedroht, wird abgespalten und entweder bekämpft oder vermieden. Die Angst, die Betroffene mit dieser Abwehrform an den Tag legen, ist, dass diese Spaltung in gute und böse Objekte nicht mehr funktioniert. Sie wird mit allen Mitteln aufrechterhalten, um das Selbst zu schützen und um Beziehung zu jemand anderem überhaupt zu ermöglichen. Zustände von Idealisierung und Verfolgung treten auf und wechseln sich bei dieser Form der Abwehr ab. Therapeutisch geht es hier darum, zu dem Betroffenen eine positive Beziehung aufzubauen, ihn in seinem Selbst so weit zu stärken, dass er die Ambivalenz auszuhalten lernt, dass nicht alles im Außen nur „böse“ ist, sondern dass es gute und schlechte Anteile geben kann. Gelingt das, kann der/die Patient_in ein Stück seiner/ihrer „normalen Spaltung“ aufgeben, sieht die Welt nicht mehr nur „gut“ oder nur „böse“ und kann sich so im Austausch mit anderen weiterentwickeln. Was den Rückzug betrifft, wäre dann das Außen nicht mehr so bedrohlich und der/die Betroffene kann sich schrittweise aus dem Rückzugsort bewegen. Diese Abwehrform der „Spaltung“ ist vor allem bei Personen mit einer Borderline-Persönlichkeitsorganisation stark ausgeprägt. Diese Personengruppe ist in einem hohen Ausmaß suchtgefährdet und in unserer Arbeit mit Suchtkranken sehr häufig anzutreffen.

Depressive Position

Hier ist der Versuch gemeint, die Trennung von der primären Bezugsperson zu verhindern. Ambivalente Regungen von deren Seite verursachen Angst vor dem Getrennt-Sein. Die dabei einhergehenden Gefühle wie Schuld und Wut sind dabei so stark, dass Trennung verleugnet wird. Es gelingt dabei nicht, einen Trauerprozess zu durchleben und damit die Getrenntheit auszuhalten bzw. anzuerkennen. Entwicklungspsychologisch ist dieser Prozess sehr bedeutend für die Autonomieentwicklung und somit auch dafür, in die Welt hinauszugehen, andere Personen zu treffen, zu lernen und sich Fähigkeiten anzueignen. Steiner unterteilt die depressive Position daher in „Angst vor dem Objektverlust“ und „Erfahrung des Objektverlustes“. Bei der „Angst vor dem Objektverlust“ wirken Gefühle von Verlassenheit, Verzweiflung und Schuld. Um diese zu umgehen, wird der reale Verlust verleugnet und kann nicht betrauert werden. Die Folge kann sein, dass jemand Beziehungen zu anderen vermeidet, um diese unangenehmen Gefühle nicht wieder erleben zu müssen. Aus diesem Grund ziehen sich Betroffene zurück und fühlen sich im Rückzug sicher. Auch hier wird erkennbar, wie stark die Ängste sein müssen, den geschützten Ort des Rückzuges zu verlassen. Die Patient_innen fühlen sich dort sicher, dadurch emotional auch erleichtert, jedoch gibt es keine Entwicklung, keine Veränderungen, kein Wachsen. Im Rahmen einer Psychotherapie wäre hier das Ziel, dass es dem Patienten/der Patientin gelingt, die Getrenntheit anzuerkennen, um die verschiedenen Phasen der Trauer durchleben zu können. Dies bezeichnet Steiner (1993) als die „Erfahrung des Objektverlustes“. Nach dem Durchleben der Trauer sollten sich die Verlustängste reduzieren und ein Verlassen des Rückzugsortes sollte möglich werden. Steiner beschreibt dann in seinem Buch die verschiedenen Phasen der Trauerarbeit, die für ein therapeutisches Aufarbeiten dieses Konfliktes notwendig sind.

Pathologische Fragmentierung, die normale Spaltung, die Angst vor Objektverlust sowie die Erfahrung von Objektverlust sind demnach nach Steiner (1993) die Grundformen psychischer Organisationen, die zu einem Rückzug führen können. Dabei wird zwischen reiferen und unreiferen Abwehrformen und Ängsten unterschieden. Sind etwa bei der pathologischen Fragmentierung die Ängste noch sehr diffus, bei der normalen Spaltung auch diffus, aber abgespalten (in die Außenwelt), dadurch im Rückzug für den Betroffenen auch nicht so spürbar, geht es bei der depressiven Position bereits um konkretere Ängste, nämlich den Objektverlust. Bei allen Formen geht es beim Rückzug um die Entlastung von Angst und seelischem Schmerz sowie die Erlangung eines psychischen Gleichgewichts. Der Rückzug verschafft also Beruhigung und Entlastung, verhindert aber eine Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt und damit auch mit bedeutenden Lebensaufgaben (Beruf, Ausbildung usw.). Betroffene befinden sich in einer Art Stillstand, was ihr persönliches Reifen und Weiterkommen im Leben betrifft.

Was nun das Thema Sucht betrifft, so finden sich viele unserer Klient_innen in einer der vier Persönlichkeitsorganisationen wieder. In der psychodynamischen Fachliteratur finden sich viele Ansätze, die sich dem Thema Sucht nähern. Neben den triebtheoretischen (Suchtmittel als Triebbefriedigung und Vermeidung von Unlust) und narzisstischen Theorien (Sucht als Selbstwertregulation) wurde in den letzten Jahren der Fokus immer mehr auf Objektbeziehungstheorien gelegt, ohne aber die Gültigkeit der beiden anderen Ansätze zu widerlegen. Bei den Objektbeziehungstheorien geht man von frühen Beziehungserfahrungen aus, die internalisiert werden und als innere Repräsentanten die psychische Struktur eines Menschen (mit)entwickeln. Es findet also immer eine Wirkung der äußeren Welt auf die innere statt. Sind diese frühen Beziehungserfahrungen nun sehr ambivalent, kann es zu einer Prädisposition von Sucht kommen (Bilitza, 1993). Die Betroffenen gehen demnach eine intensive Beziehung mit dem (auch ambivalenten) Suchtmittel ein. Der Sucht wird gegenüber realen Beziehungen der Vorzug gegeben, auch gegenüber Therapeut_innen. Als „Beziehungsersatz“ kann das Suchtmittel dann sehr kurzfristig emotionale Erleichterung schaffen, jemanden narzisstisch auftanken, und es ist fast immer verfügbar. Zwischenmenschliche Beziehungen hingegen sind bei Weitem nicht immer so verlässlich, und es besteht die Gefahr, dass heftige unangenehme Gefühle, wie Trauer, Wut, negativer Selbstwert, Scham usw., hochkommen. Jede Sucht erzeugt beim Süchtigen auch eine gewisse Ambivalenz, da den meisten ja auch die gesundheitlich negativen Folgen bewusst sind, auch dass bei vielen Süchten keine emotionalen Reifungsprozesse mehr stattfinden. Diese Ambivalenz zum Suchtmittel spiegelt nach vielen Objektbeziehungstheorien zum Thema Sucht die Ambivalenz der frühen Beziehungserfahrungen wider.

Wir haben die beiden Autoren Steiner und Bilitza gewählt, weil sie aus psychodynamischer Sicht gut darstellen, dass es sich bei Sucht und seelischem Rückzug meist um frühe traumatische Beziehungserfahrungen handelt, die für die Betroffenen dann emotional nur mittels Rückzug und/oder Suchtentwicklung bewältigbar zu sein scheinen. Reale Beziehungen gefährden das innere Gleichgewicht und werden gemieden.

Einsamkeit ist dabei also bereits Ursache von Sucht, langfristiger Konsum verstärkt Einsamkeit dann noch und ist auch, wie wir aus der Arbeit mit suchtkranken Menschen wissen, nach jedem Entzug eine große Herausforderung. Bei Letzterem ist unsere jahrelange Erfahrung im Suchtbereich auch, dass Süchtige, in deren Leben es noch positive reale Kontakte (Familie, Freunde, Partnerschaft usw.) gibt, viel bessere Prognosen haben, die Sucht zu bekämpfen bzw. abstinent zu werden, als Personen, die völlig zurückgezogen leben bzw. ausschließlich nur noch Kontakte mit anderen Abhängigen haben. Das Thema Einsamkeit zieht sich also wie ein roter Faden durch alle Phasen einer Suchtentwicklung. Veränderungen sind möglich, stellen Betroffene und auch uns „Helferinnen“ und „Helfer“ aber immer wieder vor große Herausforderungen.

Unsere Arbeit während Corona

Social Distancing, Kontaktsperre, Lockdown – Schlagworte, welche die letzten Monate geprägt haben. Aus dem vielleicht gewählten Alleinsein und Rückzug wird plötzlich sehr schnell eine von außen auferlegte Einsamkeit. Alle Menschen stehen plötzlich vor nicht erwarteten Herausforderungen.

Von jetzt auf gleich hieß es auch für uns im Verein Dialog: Klientenkontakte auf das Nötigste beschränken, Home Office, Rezepte an Apotheken mailen, persönliche Kontakte nur in Notfällen und viel telefonieren.

Der Standort Sucht und Beschäftigung lebt von Gruppenveranstaltungen, selbst der erste Kontakt geschieht im Rahmen einer Informationsveranstaltung. Plötzlich fallen auch die Gruppenangebote für unsere Klient_innen weg. Klar war, dass wir unsere Angebote weiterhin zur Verfügung stellen wollten, nur mit welchem Medium? Wenige unserer Klienten sind technikaffin oder haben die finanziellen Mittel, sich diese technischen Möglichkeiten leisten zu können. So haben wir begonnen, via Telefonkonferenzen unsere Gruppenangebote weiterhin durchzuführen, und sind auf die telefonische Einzelbetreuung umgestiegen. Bis jetzt klappt es gut. Die Klient_innen ist dankbar, dass wir uns in diesen Zeiten regelmäßig bei ihnen melden, gerade weil viele Kontakte (Szenekontakte, Tageszentren, Familie) von heute auf morgen weggefallen sind. Die Betreuungen laufen auch über das Telefon sehr gut und werden als sehr wichtig empfunden. So können wir einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Einsamkeit gefühlt leichter zu ertragen ist.

Die Corona-Pandemie stellt alle vor große Herausforderungen und gerade jetzt ist es wichtig, die Menschen nicht zu vergessen und gut zu unterstützen, die von der Gesellschaft stigmatisiert werden und die in Rückzug und in Einsamkeit leben.

Literatur:

• Bilitza KW, Heigl-Evers A: Suchtmittel als Objekt-Substitut. In: Bilitza, KW (Hrsg.): Suchttherapie und Sozialtherapie. Psychoanalytisches Grundwissen für die Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993; 158-85 • Cacioppo J, Patrick WH: Einsamkeit. Woher sie kommt, was sie bewirkt, wie man ihr entrinnt. Springer Spektrum; 2011 • Eisenbach-Stangl I, Spirig H: Auch Drogenabhängige werden älter. Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, 2010 • Jiménez F: Was Alleinsein von Einsamkeit unterscheidet. Welt 2013; online veröffentlicht am 1.12.2013 • https://www.amnesty.ch/de/laender/naher-osten-nordafrika/aegypten/dok/2018/bericht-isolationshaft-kommt-folter-gleich • Putzl MA: Einsamkeit. Gesellschaftliche Ursachen, Gesundheit und Prävention. Diplomarbeit an der Medizinischen Universität Innsbruck 2011; https://www.yumpu.com/de/document/read/21172242/einsamkeit-gesellschaftliche-ursachen-gesundheit-und-pravention • Steiner J: Orte des seelischen Rückzugs. Pathologische Organisation bei psychotischen, neurotischen und Borderline-Patienten. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag; 1993 • Trautmann L: (Gem)einsam – wenn Süchtige älter werden. Masterthese, 2015 • Weber A et al.: Arbeitslosigkeit und Gesundheit aus sozialmedizinischer Sicht. Deutsches Ärzteblatt 2007; 104 (43): 2957-63

Das könnte Sie auch interessieren:

Etablierte Wirkstoffe und neue Ansätze

Die Wirksamkeit zugelassener Substanzen zur pharmakologischen Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit gilt bei geringen bis moderaten Effektstärken als gesichert. Die Nebenwirkungen ...

Depression: Schneller besser durch Biomarker?

Depressionen gehören zu den häufigsten und teuersten neuropsychiatrischen Erkrankungen. Grund dafür sind vor allem die lang anhaltende Dauer, der rezidivierende Verlauf und das ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...