Corona-Verschwörungstheorien

Autor:

Dr. med. (AZ) Rafie Ghaffarzadegan Hemmi

Facharzt für Psychiatrie and Psychotherapie FMH/ZH

Zürich

E-Mail: ghraff@yahoo.com

Seit 2020 hat die Corona-Pandemie das Leben in den meisten Ländern im Griff. Die Zahl der Erkrankten steigt immer noch. Die Angst vor dem Corona-Virus produziert eine ganze Reihe von alternativen Fakten und Verschwörungstheorien.

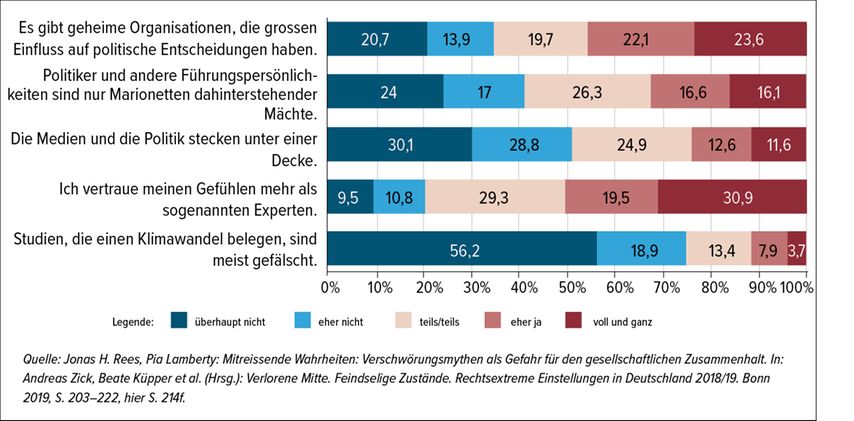

Bereits vor der Pandemie hat die Konrad-Adenauer-Stiftung in einer repräsentativen Befragung erhoben, wie verbreitet der Zweifel an etabliertem Wissen und der Glaube an Verschwörungstheorien war. Nach dieser Studie scheint etwa ein Drittel der Deutschen offen zu sein für Verschwörungsmythen (Abb. 1). Die Zahl ist in der Schweiz sicher nicht kleiner. Dass viele der Gerüchte widersprüchlich oder vollkommen absurd sind, spielt für sie keine Rolle.

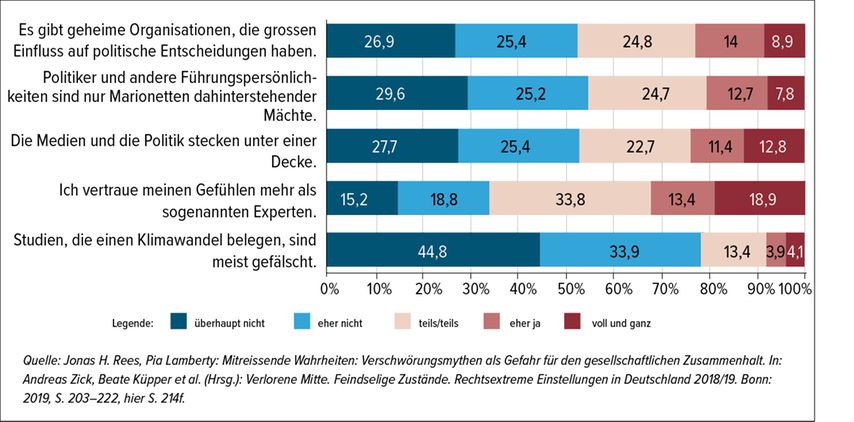

Krisenlagen sind immer Konjunkturzeiten für Verschwörungstheoretiker und mit Überwissen auftretende Skeptiker und Esoteriker. Sie produzieren stark säkularisierte Botschaften. In ihnen spiegelt sich deutlich das Gefühl der Angst und des Misstrauens, das sich in Verschwörungsszenarien und unterstellten Komplottsituationen artikuliert (Abb. 2).

In beiden Fällen handelt es sich um keine tragfähigen Antworten. Die Botschaften eines vermeintlich exklusiven Überwissens von Verschwörungstheoretikern wie von Esoterikern erreichen nur dies: Angst und Ablenkung von dem, was zum Schutz für andere und sich selbst gerade jetzt getan werden sollte.

Was kennzeichnet Verschwörungstheorien?

Am Anfang jeder Verschwörungsideologie steht das Misstrauen gegenüber einer gesellschaftlichen Gruppe. Dieses Misstrauen steigert sich zu einem Verschwörungsglauben, der davon ausgeht, dass sich die Gruppe gegen eine andere Gruppe verschworen hat, um ihr zu schaden. Es wird einfach in Schwarz und Weiss, in Gut und Böse eingeteilt. Wichtig ist auch das Element der Planung – bei Verschwörungsideologien geschieht nichts durch Zufall. Nichts ist so, wie es scheint. Und natürlich sind alle Ereignisse miteinander verbunden. Je nach Typ von Verschwörungserzählung ist eine Gruppe von unten dabei, die Ordnung zu zerstören und die Macht zu übernehmen. Das häufigste Motiv, das einer Verschwörungserzählung zugrunde gelegt wird, ist die Weltherrschaft.

Beispiel Corona-Pandemie

Das Virus wurde wahlweise künstlich hergestellt oder mit Absicht verbreitet; die Regierungen haben sich gegen ihre Völker verschworen, um sie mit den Einschränkungen besser kontrollieren zu können. Zur Auswahl als Bösewicht steht auch Bill Gates, der das Virus in Umlauf gebracht haben soll, um alle Menschen mithilfe einer Impfung zu chippen und die Weltherrschaft zu erlangen.

Impfgegner

Ab Dezember 2020 kamen in der EU/CH die ersten Corona-Impfstoffe auf den Markt. Dies machten sich Verschwörungstheoretiker zunutze, um neue Mythen zu verbreiten: Die Impfstoffe seien nutzlos, machen unfruchtbar, erzeugen Krebs, Gesichtslähmungen und seien für Todesfälle verantwortlich. Schnell entwickelte sich eine Bewegung von Impfgegnern, die auch politische Dimensionen annahm.

Definition einer Verschwörungstheorie

Gemäss Sebastian Bartoschek, Psychologe und Verschwörungstheorieforscher, muss eine Verschwörungstheorie drei Kriterien erfüllen:

-

Sie muss eine gemeinschaftliche Aktion bezeichnen, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist.

-

Sie muss von denjenigen, die sie verbreiten oder glauben, als illegitim oder illegal wahrgenommen werden.

-

Sie muss im Gegensatz zu einer offiziellen Version der Wahrheit stehen.

Unter dem Strich ist eine Verschwörungsideologie also eine Mischung aus einigen nachprüfbaren Fakten und vielen erfundenen Behauptungen und Geschichten, aus denen immer neue Sinnzusammenhänge konstruiert werden.

Wie funktionieren Verschwörungsideologien?

Der Ausgangspunkt jeder Verschwörungsideologie ist eine Geheimgesellschaft, der man böse Machenschaften und schreckliche Vorhaben unterstellt. Das bildet die These, die über der Verschwörungserzählung steht. Alles, was die These stützt, tragen die Autoren der Erzählung zusammen. Was der These widerspricht, lassen sie schlicht unter den Tisch fallen. Die Zahlen oder Fakten, die sie verwenden, sind leicht nachprüfbar. Nur die Schlussfolgerungen, die aus dem ganzen Zahlen- und Datenmaterial gezogen werden, sind falsch. Oft deuten die Verschwörungserfinder wahre Ereignisse so um, dass sie zur Theorie passen. Wirkungsvoll ist es, die Wissenschaft infrage zu stellen und zu attackieren. Denn die Theorie braucht nur den Anstrich von Authentizität. Grosse Wirkung erzielen Verschwörungsideologen auch damit, ihre Gegner zu dämonisieren.

Wer steckt hinter den Verschwörungsideologien?

Viele Verschwörungsideologien werden von Menschen erdacht, die wirklich daran glauben. Am Anfang stehen ein Verdacht, und die wichtige Frage: Wem nützt es? Es werden Verbindungen hergestellt, ein Verdacht formuliert. Die Gruppe, die verdächtigt wird, wird nur vage beschrieben – «die Mächtigen», «die Politiker», «der Feind». Es bleibt Spielraum für Fantasie. Oft werden Verschwörungsmythen anonym in Umlauf gebracht – das Internet/Social Media sind hier sehr hilfreich.

Internet/Social Media

Auch wenn Verschwörungsideologien heute sehr präsent sind, haben sie eigentlich nicht zugenommen. Was sich früher in einer eher esoterischen Nische abspielte, ist jetzt öffentlich sichtbar im Internet. Sehr beliebt sind schnell produzierte Videos, die jeder problemlos in die Weiten des WWW hochladen kann. In sozialen Medien werden aus Spekulationen Verschwörungstheorien.

Fake News, Desinformation und echte Verschwörungen

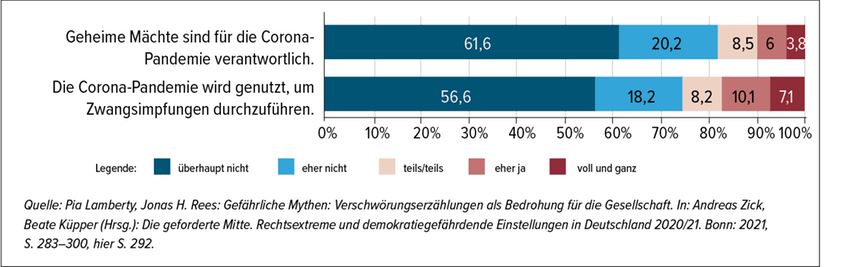

Nicht jede Halbwahrheit ist auch gleich eine Verschwörungserzählung. Häufig anzutreffen ist das Mittel der Desinformation: «Corona ist nicht schlimmer als eine Grippe» ist ein Beispiel. Erst wenn unterstellt würde, dass eine undurchsichtige Macht im Hintergrund das Virus für ihre Zwecke nutzt, um anderen zu schaden, wären die Zutaten für den Verschwörungscocktail beisammen (Abb. 3).

Wer glaubt an Verschwörungstheorien?

Der Münchner Psychiatrie-Professor Dr. Hans Förstl charakterisiert Verschwörungsgedanken dabei so: «Die Wirklichkeit ist unüberschaubar, zum Teil rätselhaft und schwer ausreichend zu erschliessen. Eine (Verschwörungs-)Theorie bringt Ordnung ins Chaos und liefert eine schlüssige, eine konklusive Lösung. Die gemeinsame Überzeugung von der Wahrheit dieser Theorie, von Teilhabe am überlegenen ‹Königswissen› vermittelt ein inklusives Wir-Gefühl: Wir wissen es besser und halten zusammen. Davon ausgeschlossen, exkludiert, sind jene, die dieses ‹Insider-Wissen› nicht teilen oder ihm sogar widersprechen.» Daraus folge einerseits eine subjektive Entlastung der Verschwörungsanhänger, aber auch eine gesellschaftliche Entsolidarisierung.

Derartige «Theorien» werden nicht geglaubt, weil sie inhaltlich überzeugend wären. Sie werden von Menschen geglaubt, die an sie glauben wollen. Denn sie bieten eine Erklärung der Welt an, die komplexe Ereignisse und Prozesse auf eine einfache Ursache zurückführt – in der Regel die Machenschaften dunkler Mächte. Solche Behauptungen verbreiten sich in einem Netzwerk aus Medien, vermeintlichen Expertinnen und Aktivisten, die Fakten umdeuten, aber auch «alternative» Fakten und Statistiken – oder: alternatives Wissen – verbreiten.

Man darf stärkere Sichtbarkeit nicht mit zunehmender Popularität verwechseln. Der sicherste Indikator dafür, dass jemand an eine Verschwörungstheorie glaubt, ist, dass er bereits an andere solche Theorien glaubt. Nur fällt dies oft nicht auf. Die meisten Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, sind nicht psychisch krank, wie man früher vermutete, sondern ganz normal. Sie wissen, dass ihre Überzeugungen von vielen, mit denen sie täglich zu tun haben, abgelehnt werden. Entsprechend behalten sie ihre Ansichten für sich und äussern sie nur unter Gleichgesinnten.

Gesellschaft

Verschwörungstheorien sind Teil aller modernen Gesellschaften seit der Frühen Neuzeit und bis vor wenigen Jahrzehnten waren sie noch viel populärer und akzeptierter als heute. Glaube an Verschwörungstheorien ist fast in allen Gesellschaftsschichten zu finden, bei Frauen und Männern, in Ost und West, Nord und Süd. Ganz gleich verteilt ist der Glaube an Verschwörungstheorien allerdings nicht. Menschen mit niedrigeren formalen Bildungsabschlüssen und Menschen in schwierigen Lebenssituationen tendieren stärker dazu, an Verschwörungstheorien zu glauben. Der weitverbreitete Glaube an Verschwörungstheorien kann auch als Symptom für die Entfremdung eines Teils der Bevölkerung von der institutionalisierten Politik gedeutet werden.

Die Corona-Krise hat den Glauben an Verschwörungstheorien nicht geändert; sie hat vielmehr zu einer noch grösseren Sensibilisierung der Öffentlichkeit geführt. Auf vielen Ebenen werden derzeit Massnahmen zur Eindämmung von Verschwörungstheorien diskutiert. Daher kann man verhalten optimistisch sein, dass der Glaube an sie in den nächsten Jahren eher ab- als zunehmen wird. Verschwinden wird er allerdings nie.

Literatur:

● Bartoschek S: Bekanntheit von und Zustimmung zu Verschwörungstheorien – eine empirische Grundlagenarbeit. Dissertation.Hannover: 2015 ● Butter M: Verschwörungstheorien: eine Einführung. APuZ (bpb.de), Universität Tübingen ● Dohle S et al.: Acceptance and adoption of protective measures during the Covid-19 pandemic: the role of trust in politics and trust in science. Social Psychological Bulletin 2020; 15: e4315 ● Europäische Kommission: Conspiracy theories. The link to COVID-19, 2021/22. A global study of 28 counties revealed that more than 3 in 10 people surveyed believe that a foreign power or another force is deliberately causing the spread of the COVID-19 virus. Gallup International, March 2020 ● Roose J (Hg.): Representative surveys on belief in conspiracy theories before and during the covid-19 crisis. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., 2020

Das könnte Sie auch interessieren:

Etablierte Wirkstoffe und neue Ansätze

Die Wirksamkeit zugelassener Substanzen zur pharmakologischen Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit gilt bei geringen bis moderaten Effektstärken als gesichert. Die Nebenwirkungen ...

Depression: Schneller besser durch Biomarker?

Depressionen gehören zu den häufigsten und teuersten neuropsychiatrischen Erkrankungen. Grund dafür sind vor allem die lang anhaltende Dauer, der rezidivierende Verlauf und das ...

Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie

Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...