<p class="article-intro">Heutzutage wird für die genaue Abbildung des Skeletts in der Regel ionisierende Strahlung in Form von Röntgenbildern und Computertomografie (CT) verwendet, da der Knochenkontrast in der herkömmlichen Magnetresonanztomografie (MRT) dafür nicht ausreichend ist. Der Knochen ist nämlich genauso wie Sehnen und Bänder im MRT signallos und diese Gewebe können somit nicht voneinander unterschieden werden. Neuartige MRT-Technologien, die als «ultrakurze Echozeit (UTE)-Sequenzen» zusammengefasst werden, können das Signal aus Geweben in Bruchteilen einer Sekunde nach Anregung messen und somit selbst wasserarme Gewebe darstellen.</p>

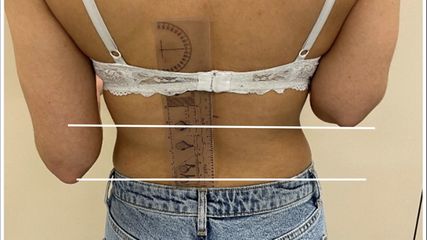

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die herkömmliche MRT kann Gewebe wie Knochen aufgrund ihrer wasserarmen Bestandteile nur eingeschränkt abbilden.</li> <li>Neuartige MRT-Technologien («ultrakurze Echozeit (UTE)-Sequenzen») akquirieren das Signal aus dem Gewebe viel schneller und somit kann noch ausreichend Signal aus signalarmen Geweben wie Knochen gewonnen werden.</li> <li>Hierdurch könnten im Sinne einer «All-in-one»-Diagnostik mittels MRT sowohl strukturelle Knochenveränderungen wie z.B. Kallus, Erosionen oder Syndesmophyten sowie Knochenmarksödeme, aber auch für entzündliche Prozesse charakteristische synovitische Veränderungen dargestellt werden.</li> </ul> </div> <h2>Wissenschaftlicher Hintergrund</h2> <p>Auch heutzutage wird für die genaue Abbildung der Anatomie oder von Pathologien des Skeletts ionisierende Strahlung in Form von Röntgenbildern und CT benötigt, da die herkömmliche MRT knöcherne Strukturen nicht ausreichend gut abbilden kann. Verantwortlich für diese Einschränkung der MRT ist, dass Knochengewebe nur sehr wenige mittels elektromagnetischer Strahlung «anregbare» Moleküle beinhaltet und somit kein ausreichendes Signal für die MR-Bilder erzeugen kann. Der Knochen bleibt somit genauso wie Sehnen, Bänder usw. im MR-Bild schwarz. Diese Gewebe können somit nicht voneinander unterschieden werden, da letztendlich der Kontrast zwischen ihnen fehlt. Neuartige MRT-Technologien jedoch, die als «ultrakurze Echozeit (UTE)-Sequenzen» zusammengefasst werden, können das Signal aus den Geweben viel schneller akquirieren («ultrakurz» ≈ <0,0001 sec) und somit noch Signale aus signalarmen Geweben wie Knochen oder ähnlichen Geweben (Sehnen, Bänder) gewinnen (Abb. 1).<sup>1</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Leading Opinions_Ortho_2001_Weblinks_lo_ortho_2001_s6_abb1_guggenberger.jpg" alt="" width="275" height="584" /></p> <h2>Einsatzspektrum in der Rheumatologie</h2> <p><strong>Entzündliche Knochenveränderungen</strong><br /> Von zentraler Bedeutung ist die Darstellung von feinen knöchernen Veränderungen besonders bei Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. Bei rheumatologischen Fragestellungen wird häufig eine MRT-Untersuchung beispielsweise der Wirbelsäule oder der Iliosakralgelenke angefertigt. Nachdem bestimmte Veränderungen wie Knochenmarksödem oder synovitische Veränderungen im konventionellen MRT gesehen wurden, muss häufig in einem zweiten Schritt noch ein Röntgenbild bzw. eine CT angefertigt werden. Durch die neuen UTE-Sequenzen könnten somit im Sinne einer «All-inone»-Diagnostik mittels MRT nicht nur die für entzündliche Prozesse charakteristischen synovitischen Veränderungen und Knochenmarksödeme (konventionelles MRT), sondern auch spezifische strukturelle Knochenveränderungen wie Erosionen, Syndesmophyten und Ankylosen (UTE-Sequenzen) dargestellt werden. Perspektivisch könnten durch diese «All-in-one»-Diagnostik darüber hinaus zusätzliche Kosten und Zeit für die knochenspezifische Röntgen- bzw. CT-Diagnostik eingespart werden und nicht zuletzt die Diagnosestellung akkurater erfolgen. Die grundsätzliche Vision dieses Forschungszweigs ist es also, dass zusätzlich zu dem konventionellen MRT-Protokoll auch noch eine UTE-Sequenz zur Knochendarstellung hinzugefügt werden könnte. Somit würde die zweizeitige Durchführung von Röntgenbildern bzw. einer CT obsolet. Als zusätzlichen Vorteil liesse sich dadurch aus epidemiologischer Perspektive die medizinisch bedingte Strahlenexposition verringern.</p> <p><strong>Kristallarthropathien</strong><br /> Anhand einer Studie mit Kniekadavern konnte gezeigt werden, dass Meniskusverkalkungen bedingt durch «calcium pyrophosphate crystal deposits» (CPPD) mittels UTE-Sequenzen detektierbar sind und sogar biomechanische Eigenschaften der CPP-betroffenen Menisken mittels UTE-Sequenzen vorhergesagt werden können (Abb. 2).<sup>2</sup> Da normaler Meniskus aus wasserarmem Faserknorpel besteht, stellt sich dieser dunkel in allen gewöhnlichen MRT-Sequenzen dar. Da die meisten Weichteilverkalkungen wie auch CPPD besonders protonarm sind, können dunkle Meniskusverkalkungen im MRT nicht vom dunklen Meniskusgewebe unterschieden werden. Hingegen stellt sich normales Meniskusgewebe in den UTE-Sequenzen hell dar und demaskiert somit die auch in den UTE-Sequenzen dunklen Verkalkungen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Leading Opinions_Ortho_2001_Weblinks_lo_ortho_2001_s7_abb2_guggenberger.jpg" alt="" width="550" height="377" /></p> <h2>Einsatzspektrum in der Orthopädie</h2> <p><strong>Spondylolysen</strong><br /> Das übergeordnete Thema «Knochenbildgebung mittels MRT basierend auf ultrakurzer Echozeit-Technologie (UTE)» wurde bereits in mehreren Ex-vivo- und vereinzelt auch in In-vivo-Studien beforscht. So konnte beispielsweise im Rahmen einer unserer Studien an Wirbelsäulenkadavern gezeigt werden, dass UTE-Sequenzen Spondylolysen (= Fraktur der Pars interarticularis, meist aufgrund von mechanischem Stress in der Adoleszenz) genauso akkurat detektieren können wie mittels des Goldstandards CT (Abb. 3).<sup>3</sup> Spondylolysen werden im Rahmen eines gewöhnlichen lumbalen MRT-Untersuchungsprotokolls häufig nicht erkannt, vor allem dann, wenn im liegenden Zustand keine Anterolisthesis vorliegt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Leading Opinions_Ortho_2001_Weblinks_lo_ortho_2001_s7_abb3_guggenberger.jpg" alt="" width="550" height="328" /></p> <p><strong>Präoperative Planung</strong><br /> Durch die hochaufgelöste Akquisition der UTE-Sequenzen können darüber hinaus auch 3D-Rekonstruktionen erzeugt werden, welche im Rahmen der präoperativen Planung Verwendung finden (Abb. 4). So können beispielsweise mithilfe einer zusätzlich zum normalen Schulter-MRT-Protokoll durchgeführten UTE-Sequenz auch allfällige ossäre Bankart-Läsionen detektiert oder der «glenoid bone loss» quantifiziert werden.<sup>4</sup> Auch präoperative anatomische Winkelmessungen anhand der UTE-Sequenzen können durchgeführt werden und perspektivisch ist neben der Frakturdetektion auch die Verlaufsbeurteilung der Kallusbildung im Rahmen der Frakturheilung denkbar. Ähnliche Ansätze werden auch in der Hüftchirurgie verfolgt, wo auf Basis von UTE-Bildern 3D-Modelle zur anschliessenden OP-Planung erstellt werden können.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Leading Opinions_Ortho_2001_Weblinks_lo_ortho_2001_s8_abb4_guggenberger.jpg" alt="" width="850" height="294" /></p> <p><strong>Kieferbildgebung</strong><br /> Ein weiterer klinischer Einsatzbereich der UTE-Sequenzen ist die sog. Medikamenten- assoziierte Osteonekrose des Kiefers (MRONJ), welche eine Nebenwirkung auf den Kieferknochen durch verschiedene Arten von knochenmodulierenden Medikamenten darstellt. Charakteristische Osteolysen, Mehrsklerosierungen und Kortikalisverdickungen konnten gemäss einer jüngsten Studie aus unserer Forschungsgruppe ähnlich gut abgegrenzt werden wie in der CT (Abb. 5).<sup>5</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Leading Opinions_Ortho_2001_Weblinks_lo_ortho_2001_s8_abb5_guggenberger.jpg" alt="" width="850" height="312" /></p> <h2>Ausblick</h2> <p>Zu dem übergeordneten Thema «Röntgenstrahlungsfreie Knochenbildgebung mittels MRT basierend auf ultrakurzer Echozeit-Technologie (UTE)» läuft am Universitätsspital Zürich seit Anfang 2019 eine breit angelegte, prospektive Studie, um die Wertigkeit dieser neuen Technologie in den verschiedenen Medizinbereichen im klinischen Alltag zu erproben.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Siriwanarangsun P et al.: Ultrashort time to echo magnetic resonance techniques for the musculoskeletal system. Quant Imaging Med Surg 2016; 6: 731-43<strong> 2</strong> Finkenstaedt T et al.: Ultrashort time to echo magnetic resonance evaluation of calcium pyrophosphate crystal deposition in human menisci. Investigative Radiology 2019; 54(6): 349-55 <strong>3</strong> Finkenstaedt T et al.: Ultrashort time-to-echo magnetic resonance imaging at 3 t for the detection of spondylolysis in cadaveric spines: comparison with CT. Investigative Radiology 2019; 54(1): 32-8 <strong>4</strong> Breighner RE et al.: Technical developments: zero echo time imaging of the shoulder: enhanced osseous detail by using MR imaging. Radiology 2018; 286(3): 960-6 <strong>5</strong> Huber FA et al.: Medication-related osteonecrosis of the jaw-comparison of bone imaging using ultrashort echo-time magnetic resonance imaging and cone-beam computed tomography. Investigative Radiology 2019; [Epub ahead of print]</p>

</div>

</p>