©

Getty Images/iStockphoto

„Return to sport“ nach Kurzschaftprothese

Jatros

Autor:

Dr. Conrad Anderl

Abteilung Orthopädie<br> Barmherzige Schwestern Ordensklinikum Linz<br> E-Mail: conrad.anderl@ordensklinikum.at

30

Min. Lesezeit

07.05.2020

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Sowohl das steigende Aktivitätslevel der älteren Patienten als auch die wachsende Anzahl an jungen Patienten stellen die Hüftendoprothetik vor neue Herausforderungen. Dabei wird vor allem der Anspruch auf sportliche Aktivität nach Hüftimplantation weiter an Bedeutung gewinnen. Es zeigt sich nun zunehmend, dass die Kurzschaftprothesen auch in diesem Bereich deutliche Vorteile bringen.</p>

<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Das Prinzip der Kurzschaftprothese zeigt gerade bei sportlich aktiven Patienten entscheidende Vorteile.</li> <li>Studien belegen die Überlegenheit gegenüber traditionellen Prothesendesigns, was die immer mehr in den Fokus tretende Thematik „return to sport“ betrifft.</li> <li>Um Komplikationen bei der knöchernen Integration zu vermeiden, sollte in der Frühmobilisation auf Spitzenbelastungen verzichtet werden.</li> </ul> </div> <p>Die exzellenten Ergebnisse der modernen Hüftendoprothetik haben zu einer kontinuierlichen Zunahme der Erwartungshaltung unter den Patienten geführt, mit einem besonderen Augenmerk auf die Wiederaufnahme von sportlichen Aktivitäten.</p> <h2>Kurzschaft vs. Geradschaft: Der Unterschied liegt im Design</h2> <p>Die besseren Resultate betreffend sportliche Aktivitäten nach Kurzschaftimplantation im Vergleich zur Geradschaftimplantation sind höchstwahrscheinlich durch mehrere grundlegende Unterschiede zwischen diesen Prothesendesigns begründet. Eine entscheidende Rolle scheint dabei der Optimierung der Operationstechnik in Kombination mit einem minimal invasiven Zugang zuzukommen. Die Implantationstechnik unterscheidet sich dahingehend deutlich vom Geradschaft, als bei vielen Kurzschäften eine anatomische Führung der Prothese entlang des Calcars erfolgt, mit dem Ziel einer metaphysären Fixation und damit physiologischen Krafteinleitung. In einer rezenten Publikation konnte nach Kurzschaftimplantation eine Zunahme der Knochendichte genau in den Arealen nachgewiesen werden, welche beim Geradschaft am deutlichsten vom Stress- Shielding betroffen sind.<sup>1</sup> Durch die geschwungene Prothesenform ist es schließlich auch möglich, das Implantat gewebsschonend im Muskelintervall einzubringen. Hierbei kommt es insbesondere zu keiner Schwächung des Trochanter major, wodurch die gefürchtete Komplikation eines Trochanterabrisses vermieden wird, welche oft eine lebenslange muskuläre Insuffizienz zur Folge hat. Beim Geradschaft hingegen verlangt das Prothesendesign eine diaphysäre und damit deutlich weiter distal gelegene Verankerung. Um diese zu erreichen, kommt es während der Präparation bzw. Implantation unvermeidlich zu einer knöchernen Schwächung der Trochanterregion wie auch zu einer deutlichen Traumatisierung der pericoxalen Muskulatur.<sup>2</sup> Es konnte auch gezeigt werden, dass durch die Schenkelhals-erhaltende Implantationstechnik des Kurzschaftes eine physiologische Rekonstruktion des Offsets und damit der natürlichen Kinematik des Hüftgelenkes erreicht werden kann.<sup>3</sup> Dies ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, um ein hohes postoperatives Level der sportlichen Aktivität zu erlangen.</p> <h2>Wissenschaftliche Datenlage – Sport nach Kurzschaft</h2> <p>An Abteilungen mit langjähriger Erfahrung in der minimal invasiven Hüftchirurgie ist das Bild des früh mobilisierten Patienten, welcher ohne gluteales Schonhinken beim Gangtraining mit den Physiotherapeuten angetroffen wird, bereits Alltag geworden.<sup>4</sup> In Anbetracht der rasch zunehmenden Verbreitung der Kurzschäfte erhöht sich nun auch zunehmend die Aussagekraft von wissenschaftlichem Datenmaterial, welches sich mit den klinischen und radiologischen Ergebnissen dieses Verfahrens beschäftigt. In mehreren wissenschaftlichen Nachuntersuchungen konnte nun zuletzt gezeigt werden, dass auch nach Kurzschaftimplantation ein hohes sportliches Level erreicht werden kann, welches in vielen Fällen noch über dem präoperativen Niveau liegt.<br /> In einer an unserer Abteilung durchgeführten Studie wurden 137 Patienten nach einzeitiger Implantation einer zementfreien Kurzschaftprothese (Optimys; Mathys, Bettlach, Switzerland) nachuntersucht.<sup>5</sup> Es wurde dabei die postoperative sportliche Aktivität mit der Hypothese abgefragt, dass nach Kurzschaftimplantation ein Erreichen des ursprünglichen sportlichen Levels bei erhöhtem körperlichem Wohlbefinden möglich ist. Die Daten wurden mittels Fragebogen betreffend die prä- und postoperative Durchführung von gesamt 26 verschiedenen Sportarten und Rehabilitationsmaßnahmen erhoben, wobei die präoperativen Angaben die Zeit vor dem Einsetzen von restringierenden Symptomen betrafen. Es wurde auch nach den Gründen für einen etwaigen Wechsel der sportlichen Aktivität sowie nach dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme der selbigen gefragt. Ergänzend wurden der VAS während des Sports und die Schmerzmedikation erhoben.<br /> Erfreulicherweise konnte über alle Patienten hinweg eine „Return to sports“-Rate von 91 % nachgewiesen werden. Über die Hälfte der Patienten (56 % ) nahmen ihre sportlichen Aktivitäten bereits zwischen dem ersten und dritten postoperativen Monat wieder auf und nur 19 % brauchten dazu mehr als sechs Monate. Es zeigte sich bei beiden Geschlechtern beim FU eine diskrete Abnahme der ausgeübten Sportdisziplinen (2,9 vs. 2,6), wobei der höchste Rückgang bei High-impact-Sportarten (Skifahren, Jogging etc.) auftrat (Abb. 1).<sup>5</sup> Als Begründung hierfür wurde mehrheitlich Ängstlichkeit, Unsicherheit, altersbedingter Kraftverlust und Schutz der Prothese angegeben. Es gab eine signifikante Steigerung betreffend die wöchentliche Frequenz der Sportausübung (18 % vs. 27 % mit mehr als vier Aktivitäten pro Woche) (Abb. 2)<sup>5</sup> und über 80 % der Patienten haben aktiv an Rehabilitationsmaßnahmen teilgenommen. Auch die Abfrage des subjektiven Empfindens bestätigte die erhobenen Befunde. So gaben 93 % der Patienten an, während sportlicher Aktivität kaum Beschwerden zu haben, und 81 % berichteten von einer sehr guten generellen Sportfähigkeit. Zuletzt konnten noch eine sehr hohe Zufriedenheit (0,9 Punkte, Bereich 0–8) und eine subjektiv als sehr gut empfundene Hüftbeweglichkeit (85 % ) dokumentiert werden.<br /> Bestätigt werden diese Daten in einer rezenten Publikation von Donner et al.<sup>6</sup> Hierzu wurden 51 Patienten nach einer einzeitigen bilateralen Versorgung mittels eines Kurzschaftes nachuntersucht. Auch diese Gruppe wies darauf hin, dass aufgrund des zunehmend höheren sportlichen Anspruchs der Patienten, nicht nur der Arthroseschmerz, sondern zunehmend auch die sportliche Beeinträchtigung zum Wunsch einer operativen Sanierung beiträgt.<sup>7</sup> Nach einem durchschnittlichen FU von 5,2 Jahren wurden der Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) Score, der Harris Hip Score (HHS) und der University of California, Los Angeles (UCLA) Activity Scale Score erhoben. Zusätzlich wurden die sportlichen Aktivitäten gesondert abgefragt. Es zeigte sich eine deutliche Zunahme der sportlichen Aktivität des Patientenkollektivs im Vergleich zum präoperativen Wert (76,5 % vs. 60,8 % ) wie auch eine signifikante Verbesserung in allen abgefragten Scores. Sowohl prä- als auch postoperativ wurden Radfahren (31,4 % vs. 35,5 % ), Wandern (29,4 % vs. 19,4 % ), Schwimmen (21,6 % vs. 25,5 % ) und Fitnesstraining (15,7 % vs. 33,3 % ) als beliebteste Sportarten angegeben, wobei hier eine signifikante Zunahme der sportlichen Aktivitäten nachweisbar war. Sowohl die wöchentliche Dauer (3,4 Stunden vs. 3,7 Stunden) als auch die wöchentliche Frequenz der Aktivitäten (2,8 vs. 3,4) blieben dabei stabil. Die Ausübung von High-impact-Sportarten (Fußball, Tennis, Laufen, Skifahren etc.) reduzierte sich von 17,6 % auf 9,8 % der Patienten, bei einer gleichzeitigen Zunahme der Low-impact-Sportarten (wie oben angeführt).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Jatros_Ortho_2003_Weblinks_jat_ortho_2003_s21_abb1_anderl.jpg" alt="" width="850" height="888" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Jatros_Ortho_2003_Weblinks_jat_ortho_2003_s22_abb2_anderl.jpg" alt="" width="850" height="480" /></p> <h2>Sportlicher Anspruch nach Hüftimplantation – Chance und Risiko</h2> <p>Die zahlreichen Vorteile einer minimal invasiven Kurzschaftimplantation bergen jedoch die Gefahr einer zu forcierten postoperativen Mobilisation in sich. Daher hat sich an unserer Abteilung eine intensivere prä- und postoperative Kommunikation als wichtiges Erfolgskriterium herauskristallisiert. Auch wenn die Patienten bereits nach wenigen Tagen ein annähernd physiologisches und vor allem beschwerdefreies Gangbild zeigen, ist es trotz alledem entscheidend, die sechswöchige Phase der knöchernen Einheilung ohne sportliche Spitzenbelastungen einzuhalten. Insbesondere High-impact-Sportarten sind in dieser Phase obsolet. Daher werden auch alle unsere Patienten für sechs Wochen mit Unterarmstützkrücken versorgt. Wir erlauben danach die Wiederaufnahme aller bisher durchgeführten sportlichen Aktivitäten, klären jedoch über das erhöhte Risiko von Kontakt- und High-impact-Sportarten (periprothetische Fraktur, erhöhter Abrieb etc.) auf. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, sollten auch keine technisch anspruchsvollen Sportarten neu erlernt werden.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Hochreiter J et al.: Femoral bone remodeling after shortstem total hip arthroplasty: a prospective densitometric study. Int Orthop 2020; 44(4): 753-9 <strong>2</strong> Salemyr M et al.: Lower periprosthetic bone loss and good fixation of an ultrashort stem compared to a conventional stem in uncemented total hip arthroplasty. Acta Orthop 2015: 86(6): 659- 66 <strong>3</strong> Kutzner KP et al.: Reconstruction of femoro-acetabular offsets using a short-stem. Int Orthop 2015; 39(7): 1269-75 <strong>4</strong> Berger RA et al.: Rapid rehabilitation and recovery with minimally invasive total hip arthroplasty. Clin Orthop 2004; (429): 239-47 <strong>5</strong> Ortmaier R et al.: Return to sport after short-stem total hip arthroplasty. Clin J Sport Med 2017; doi: 10.1097/JM.0000000000000532 <strong>6</strong> Donner S et al.: Return to sports and recreational activity after single-stage bilateral short-stem total hip arthroplasty: 5-year results of a prospective observational study. Orthop J Sports Med 2019; 7(9): 2325967119872746 <strong>7</strong> Healy WL et al.: Athletic activity after total joint arthroplasty. J Bone Joint Surg Am 2008; 90(10): 2245-52</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

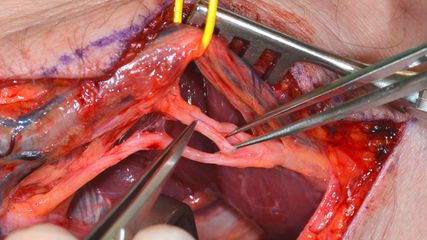

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

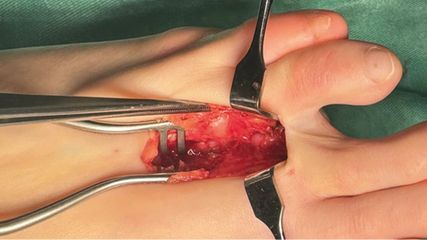

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

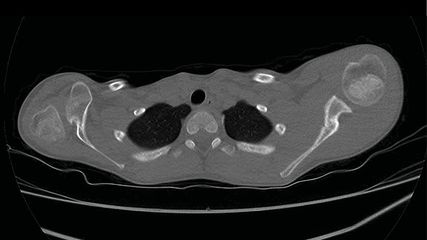

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...