©

Getty Images/iStockphoto

Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen

Jatros

Autor:

Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Kambiz Sarahrudi

Universitätsklinik für Unfallchirurgie, Wien<br> E-Mail: kambiz.sarahrudi@meduniwien.ac.at

30

Min. Lesezeit

07.07.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen (OWKF) sind häufig vorkommende Komplikationen der primären oder sekundären Osteoporose. Bei Patienten, die eine OWKF erleiden, steigt die Inzidenz weiterer Frakturen deutlich an. So erleiden mehr als 50 % der Patienten innerhalb der nächsten drei Jahre weitere OWKF. Ein Großteil dieser Frakturen bleibt üblicherweise unentdeckt. Jene OWKF, die klinische Symptome verursachen, können zu erheblicher Morbidität führen.</p>

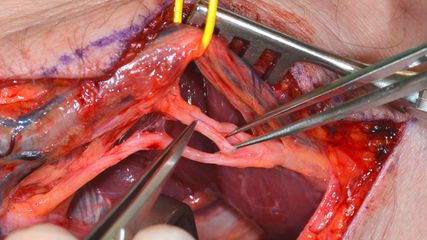

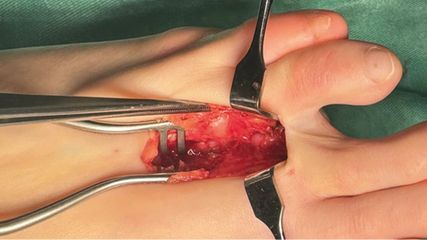

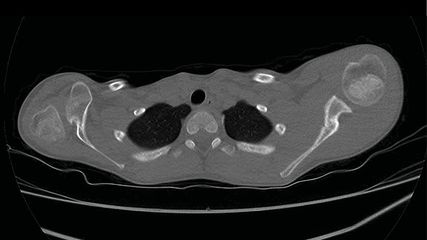

<hr />

<p class="article-content"><p>Die Lebensqualität der betroffenen Patienten kann aufgrund von Wirbelkörperfrakturen stärker eingeschränkt sein als nach einer proximalen Femurfraktur. Schmerzen stehen initial sicherlich im Vordergrund der klinischen Symptomatik. OWKF können allerdings später auch zur Entstehung einer spinalen Deformität mit nachfolgender Immobilität sowie Störung der Lungenfunktion führen. Im Vordergrund der Behandlung steht die Prophylaxe oder die Behandlung der Osteoporose. Eine medikamentöse Therapie ist nach den Leitlinien des DVO (Dachverband Osteologie) bei singulären OWKF mit einer Höhenminderung über 25 % sowie bei multiplen OWKF mit jeglicher Höhenminderung indiziert.</p> <h2>Diagnostik</h2> <p>In der Anamnese muss gezielt nach der Dauer der Beschwerden und dem Vorliegen eines adäquaten Traumas gefragt werden. Weiters sind Vorerkrankungen und die Medikation zu erfassen. Entscheidend für die Diagnose ist die Bildgebung. Röntgenaufnahmen der Brust- und Lendenwirbelsäule (BWS/LWS) gelten als adäquates primäres bildgebendes Verfahren. In vielen Fällen ist eine CT zur besseren Abklärung unerlässlich. Häufig ist die Altersbestimmung der Fraktur nur mittels MRT möglich. Ein MRT wird wegen der kontrastreicheren Darstellungsmöglichkeiten von Weichteilen und Knochenödemen zur Frakturaltersbestimmung und zur Differenzialdiagnostik herangezogen. Frische Wirbelkörpereinbrüche sind oftmals nur im MRT nachweisbar (Abb. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite35.jpg" alt="" width="379" height="469" /></p> <h2>Therapie</h2> <p>Wie bereits erwähnt, ist eine medikamentöse Therapie nach den Leitlinien des DVO bei singulären OWKF mit einer Höhenminderung über 25 % sowie bei multiplen OWKF mit jeglicher Höhenminderung indiziert. Neben der medikamentösen Therapie stehen als Optionen die konservative und die operative Therapie zur Verfügung, wobei in der Regel die konservative Therapie die erste Behandlungsoption darstellt. Laut Empfehlung des DVO sollte ein 3-wöchiger konservativer Therapieversuch mithilfe von Orthesen, einer adäquaten Schmerztherapie und einer physiotherapeutischen Mobilisation durchgeführt werden.<br /> Bei den Orthesen unterscheidet man zwischen aktiven und stabilisierenden Orthesen. Für die Behandlung mit stabilisierenden Orthesen gibt es keine allgemein gültigen Daten bezüglich der Art und Tragedauer. Hinzu kommt, dass das Tragen von Miedern sich sehr oft als nicht praktikabel bei den alten und korpulenten Patienten herausstellt. Daher bevorzugen wir für die konservative Behandlung der OWKF bei betagten Patienten die aktiven Orthesen.<br /> <br /> Die Patienten werden initial stationär behandelt. Hier erfolgen die intravenöse Schmerztherapie und die Mobilisierung. Die Weiterbehandlung erfolgt ambulant. Die Patienten werden engmaschig mittels Röntgen kontrolliert. Sollte es innerhalb der ersten Wochen zu keinem deutlichen Rückgang der Schmerzen oder zu einer deutlichen Dynamik der Fraktur (Kyphose, Höhenverlust etc.) oder gar neurologischen Ausfällen kommen, dann ist die Operation indiziert. Nun stellt sich die Frage nach der Operationsmethode. Im Gegensatz zu den traumatischen Wirbelkörperfrakturen liegen für die Behandlung von OWKF keine klaren Empfehlungen vor. Die Behandlungsempfehlungen für traumatische Wirbelkörperfrakturen, basierend auf der AO-Klassifikation, sind häufig nicht auf die multimorbiden Patienten übertragbar. So ist eine reine kurzstreckige dorsale Stabilisierung aufgrund der Osteoporose nicht ausreichend, gleichzeitig ist aber ein ventraler Eingriff aufgrund des reduzierten Allgemeinzustandes den Patienten nicht zumutbar. Derzeit gibt es keine klaren evidenzbasierten Therapiestandards für die Behandlung der osteoporotischen Fraktur. Es fehlt die Klassifikation, die für die Erarbeitung von Therapieempfehlungen als Grundlage dienen könnte. Die simple Kategorisierung in stabile und instabile Frakturen – abhängig von den radiologischen Kriterien – hat sich als nicht ausreichend für die Therapieentscheidung erwiesen. Viele vermeintlich stabile Frakturen zeigen im Laufe der konservativen Behandlung eine Dynamik und stellen sich als instabil heraus. Auf der anderen Seite könnten einige operativ behandelte Patienten mit dem gleichen Ergebnis konservativ behandelt werden.<br /> Darüber hinaus muss bei geriatrischen Patienten neben morphologischen Frakturkriterien insbesondere die Mobilisationsfähigkeit in die Entscheidungsfindung einfließen, da die Mobilität bei diesen Patienten einen großen Einfluss auf die Entstehung von sekundären Komplikationen hat. Selbst wenn die Entscheidung zur Operation eindeutig getroffen wird, fehlen detaillierte Empfehlungen zur operativen Therapie. Es stellt sich in vielen Fällen die Frage, ob eine reine Zementaugmentation der OWKF ausreichend ist oder ob eine zusätzliche dorsale Instrumentation mit oder ohne Augmentation der Schrauben erfolgen soll. Des Weiteren stellt sich die Frage nach der Länge des Konstruktes. Vor Kurzem hat die AG Wirbelsäule der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie einen Vorschlag zur Klassifikation osteoporotischer Wirbelsäulenfrakturen ausgearbeitet. Darauf basiert auch ein entsprechender Score. Beide sollen zukünftig als Grundlage für die Indikation dienen. Allerdings werden derzeit die Daten klinisch validiert, daher kann diese Klassifikation nur als Hilfsmittel zur individuellen Indikation angesehen werden.<br /> Im Detail werden bei der OF-Klassifikation die OWKF nach radiologisch-morphologischen Gesichtspunkten unterschieden und je nach Grad der Wirbelkörperverformung und der Beteiligung der Hinterkante in 5 Kategorien eingeteilt. Gruppe 1 und 2 der OF-Klassifikation beinhalten jene OWKF, die keine Deformation aufweisen (OF 1) oder nur eine geringe Deformation mit minimaler oder ohne Hinterwandbeteiligung (OF 2). Jene Frakturen mit einem deutlichen Hinterkantenfragment werden der OF-Gruppe 3 zugeteilt. Kommt es zu einem Verlust der Rahmenstruktur, Wirbelkörperkollaps oder zur Entstehung einer Kneifzangenfraktur, so sind diese Frakturen der Gruppe 4 zuzuordnen. Gruppe OF 5 bilden OWKF mit einer Distraktions- und Rotationsverletzung. Zusätzlich wurde ein OF-Score erarbeitet, in den Faktoren wie Knochendichte, Dynamik der Sinterung, Schmerzen, neurologische Ausfallerscheinungen sowie der Allgemeinzustand einfließen. Als chirurgische Therapieoptionen werden vor allem minimal invasive Verfahren angewendet.<br /> <br /><strong> Vertebro- und Kyphoplastie</strong><br /> Diese sind minimal invasive Verfahren zur ventralen Augmentation des Wirbelkörpers von dorsal, ohne die zugangsbedingte Morbidität eines ventralen Eingriffes in Kauf nehmen zu müssen. Beide Eingriffe werden über ein oder zwei kleine Inzisionen in Bauchlage in Vollnarkose oder aber auch in Lokalanästhesie durchgeführt. Bei der Vertebroplastie wird der Wirbelkörper ohne vorheriges Aufrichten mit dem Zement gefüllt. Im Gegensatz dazu wird beim Verfahren der Kyphoplastie durch das Einbringen und Aufblasen von ein bis zwei Ballons ein Hohlraum für den Zement geschaffen und damit auch gleichzeitig eine Reposition des Wirbelkörpers durchgeführt. Patienten können nach beiden Verfahren sofort mobilisiert werden. Beide Verfahren haben in den letzten Jahren weite Verbreitung gefunden. So zeigen Patienten mit OWKF, bei denen ein konservativer Therapieversuch erfolglos war, eine rasche und deutliche Besserung nach Kypho- oder Vertebroplastie.<br /> Die aktuelle Studienlage basiert hauptsächlich auf Studien der Evidenzklasse II und III. Rezente Studien weisen zwar auf eine verminderte Mortalität nach Zementaugmentation im Vergleich zur konservativen Behandlung hin, jedoch werden die Daten aufgrund eines möglichen Selektionsbias kritisiert.<br /> <br /> Komplikationen des Verfahrens sind der unkontrollierte Zementaustritt in den Spinalkanal oder in das venöse System (es werden Zementaustrittsraten zwischen 14 und 72 % berichtet, wobei die meisten Fälle asymptomatisch verlaufen), die Entstehung von Anschlussfrakturen und Osteonekrosen. Weiterentwicklungen der klassischen Ballonkyphoplastie stellen „vertebral body stent“ oder die Radiofrequenz-Kyphoplastie dar.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite36.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <p><strong>Additive dorsale Stabilisierung</strong><br /> Häufig reicht die alleinige Kypho- oder Vertebroplastie für eine suffiziente Versorgung nicht aus (Abb. 2). In diesen Fällen ist eine additive dorsale Stabilisierung notwendig (Abb. 3). Die besondere Herausforderung ist hierbei zweifelsohne, bei osteoporotischen Wirbelkörpern einen stabilen Halt der Pedikelschrauben zu erreichen. Dazu besteht die Möglichkeit einer längerstreckigen Instrumentierung oder der Zementaugmentation der Pedikelschrauben. Die Instrumentierung wird dabei üblicherweise in der minimal invasiven Technik perkutan durchgeführt. Die dorsale zementaugmentierte Instrumentierung mit oder ohne Wirbelkörper-Augmentation wird für OF-3- und OF-4-Frakturen empfohlen.<br /> In seltenen Fällen bei höhergradiger Deformierung des Wirbelkörpers, wie etwa bei den OF-4-Frakturen, können die Zementaugmentation und dorsale Fixation zu wenig sein. In diesen Fällen wird, abhängig vom Fragmentierungsgrad des Wirbelkörpers nach McCormack-Klassifikation, aber vor allem abhängig von Allgemeinzustand, Alter und Begleitmorbiditäten des Patienten, die Entscheidung zu einer dorsoventralen Fusion getroffen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1604_Weblinks_Seite37.jpg" alt="" width="" height="" /></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>Literatur beim Verfasser</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...