©

Getty Images/iStockphoto

Labral Bridge: eine neue arthroskopische, knotenfreie Technik

Jatros

Autor:

Dr. Roman C. Ostermann

Universitätsklinik für Unfallchirurgie, Wien<br> E-Mail: roman.ostermann@meduniwien.ac.at

30

Min. Lesezeit

15.09.2016

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Die Labral-Bridge-Technik ist eine neue arthroskopische Methode zur Rekonstruktion des kapsulolabralen Komplexes. Dafür werden ein Polyethylenband und knotenlose Anker verwendet. Die Vorteile scheinen im gleichmäßigen Anpressdruck und in der ungestörten Durchblutung des Kapsellabrumgewebes zu liegen.</p>

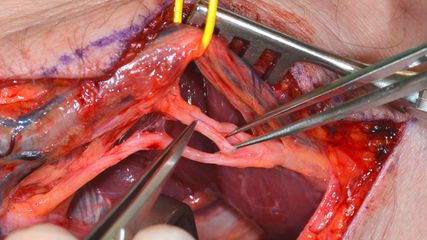

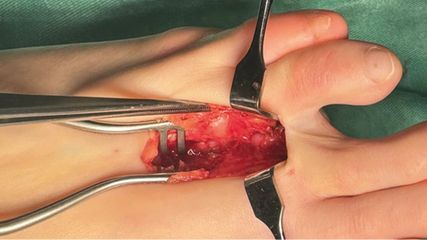

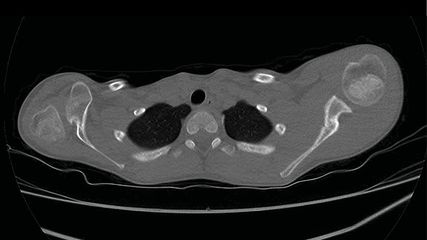

<hr />

<p class="article-content"><p>Die arthroskopische Limbusplastik mit Fadenankern wird in der Literatur weitgehend als Behandlungsmethode der Wahl bei der rezidivierenden vorderen Schulterinstabilität ohne wesentlichen Knochendefekt angesehen und gilt heutzutage als Goldstandard.<sup>1</sup> Traditionellerweise wird hierbei der kapsulolabrale Komplex mittels einer unterschiedlichen Anzahl von Fadenankern am vorderen unteren Glenoidrand sicher angeheftet und fixiert.<sup>2, 3</sup> Eine Vielzahl an unterschiedlichen Stichtechniken und Fadenankern wird in der rezenten Literatur beschrieben. Seit einigen Jahren scheint hier vor allem der Einsatz von knotenlosen Fadenankern bei der arthroskopischen Limbusplastik zunehmend an Popularität zu gewinnen und es konnte sowohl in biomechanischen als auch in klinischen Studien gezeigt werden, dass Ergebnisse erreicht werden können, die denen bei Knotentechniken äquivalent sind.<sup>4–7</sup><br /> Als Ergebniskriterien für den Erfolg einer Schulterstabilisierungsoperation werden neben klinisch funktionellen Scores vor allem die Reluxationsrate und die verbliebene postoperative Bewegungseinschränkung herangezogen. Hierbei müssen wir uns die Frage stellen, ob – gerade im Hinblick auf bleibende Instabilität und Reluxation – unsere Ergebnisse mit den derzeit vorhandenen arthroskopischen Techniken tatsächlich so gut sind wie angenommen. Ein kritischer Blick in die rezente Literatur zeigt jedenfalls, dass nach arthroskopischem Bankart-Repair mit Reluxationsraten zwischen 13 und 35 % zu rechnen ist.<sup>8, 9</sup> Speziell bei jungen, männlichen Patienten, die Kontaktsportarten betreiben, scheinen die Versagensraten hoch zu sein.<sup>10</sup> Viel mehr noch zeigt ein Vergleich mit den Ergebnissen nach offenem Bankart-Repair, dass je nach Studie mit nahezu doppelt so hohen Reluxationsraten nach arthroskopischer Versorgung gerechnet werden muss.<sup>11, 12</sup><br /> In Zusammenschau dieser Fakten tendieren namhafte Schulterchirurgen aus dem angloamerikanischen Raum mittlerweile dazu, vor allem junge Kontaktsportler und Patienten mit schon vorhandenem Knochenverlust am vorderen unteren Glenoidrand eher wieder mit einer offenen Bankart-Operation zu versorgen. Gerade diese Fakten und Trends legitimieren und fordern die Entwicklung neuer arthroskopischer Techniken zur Versorgung der vorderen Schulterinstabilität, um die Reluxationsraten nach arthroskopischer Versorgung vor allem in einem Risikopatientenkollektiv zu reduzieren. Mit der Labral-Bridge-Technik soll nun eine neue arthroskopische knotenlose Technik zur Versorgung der vorderen Schulterinstabilität vorgestellt werden.<sup>13</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite43_1.jpg" alt="" width="380" height="432" /></p> <h2>Probleme der Limbusplastik</h2> <p>Das eigentliche Ziel einer Limbusplastik ist die Einheilung des Kapsellabrumgewebes am Knochen des vorderen unteren Glenoidrandes. Um das zu gewährleisten, sollen mit unseren OP-Techniken prinzipiell einige Dinge erreicht werden: Eine sichere Fixierung des Kapsellabrumgewebes am Glenoid, die Wiederherstellung der Labrumhöhe und somit des Saugnapfeffektes bzw. eine Vertiefung der Konkavität sowie ein Spannen des inferioren glenohumeralen Ligamentkomplexes durch einen Süd-Nord-Gewebeshift scheinen für eine erfolgreiche Stabilisierungsoperation wichtig zu sein. Einen Gewebeausriss, ein Knotenimpingement bzw. einen Knotenausriss oder Knorpelschäden durch Fadenmaterial mit direktem Knorpelkontakt gilt es dabei hingegen zu vermeiden. Knotenfreie Implantate haben dabei vor allem das Vermeiden von unerwünschtem Knotenimpingement und somit potenziellen Knorpelschäden erleichtert.<sup>14</sup><br /> Nichtsdestoweniger ist den bis dato beschriebenen arthroskopischen Techniken der Limbusplastik gemein, dass diese jeweils nur am Fadenanker in einer konzentrierten Punktladung des kapsulolabralen Komplexes an den Glenoidrand resultieren. Diese Techniken lassen somit zwischen den Ankern kapsulolabrales Gewebe ohne sichere Fixierung am Glenoid zurück. An diesen Stellen kann es nun theoretisch zum Austritt von Gelenksflüssigkeit Richtung Skapulahals kommen. Aus tierexperimentellen Studien wissen wir jedoch, dass dies die Gewebe-Knochen-Heilung theoretisch stören kann, und somit ist auch in diesem Fall ein vermindertes Heilungspotenzial anzunehmen.<sup>15</sup> Des Weiteren kompromittieren die quer über den neu kreierten Kapsellabrum-Bump laufenden horizontalen Nähte der konventionellen Techniken potenziell den Saugnapfeffekt des Labrums.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite43_2.jpg" alt="" width="379" height="430" /></p> <h2>Operationstechnik</h2> <p>Die Labral-Bridge-Technik beschreibt eine neue arthroskopische Methode zur Rekonstruktion des kapsulolabralen Komplexes mittels der Verwendung eines 1,5mm-Polyethylenbandes (LabralTape, Arthrex) in Kombination mit knotenlosen 2,9mm-Ankern (PEEK PushLock Anker, Arthrex). Das 1,5mm breite LabralTape wird dabei bei der Labral-Bridge-Technik verwendet, um das kapsulolabrale Gewebe auch zwischen den einzelnen Ankern mittels einer Matratzennaht fest am Glenoidrand zu fixieren und somit möglicherweise einen ausgeglichenen Anpressdruck über die gesamte Rekonstruktion zu gewährleisten. Wie bei konventionellen Techniken wird, um den wichtigen Süd-Nord-Gewebetransfer durchführen zu können, der Kapselstich an der 5-Uhr-Position mit einem klassischen Loop-Stich durchgeführt, bevor der erste Anker fixiert wird. Danach wird jedoch der neu kreierte Kapsellabrum-Bump mittels zweier Matratzennähte zwischen den folgenden Ankern von medial an den zuvor angefrischten Glenoidrand gepresst. Der native „footprint“ des Labrums lässt sich so sehr schön wieder rekonstruieren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1605_Weblinks_Seite43_3.jpg" alt="" width="378" height="429" /></p> <h2>Blutversorgung wird nicht gestört</h2> <p>Ein Aspekt, der besonders wichtig erscheint, ist die kapsulolabrale Durchblutung. Wenn das Hauptziel der Operation ein Einheilen des Kaspellabrumgewebes am Knochen des Glenoidrand ist, so muss auch auf die Durchblutung des Kapsellabrumgewebes Rücksicht genommen werden, da ohne adäquate Durchblutung eine Gewebe-Knochen-Heilung sehr unwahrscheinlich erscheint. Cooper konnte in seinen Arbeiten zeigen, dass die Durchblutung der vorderen Kapsel durch zwei Hauptgefäße, die oben und unten an die Kapsel herantreten, gewährleistet wird. Wichtig für die Verteilung des Blutes innerhalb der Kapsel ist jedoch ein dichtes Netz an vertikal verlaufenden intrakapsulären Anastomosen, welches sich zwischen den beiden Hauptgefäßen aufspannt.<sup>16</sup> Die horizontal verlaufenden Nähte der konventionellen Techniken bergen nun jedoch die große Gefahr, diese wichtigen vertikalen Anastomosen zu strangulieren und so die Durchblutung des Kapsellabrum-Bumps zu kompromittieren. Die Matratzennähte der Labral-Bridge-Technik hingegen verlaufen parallel zu diesen vertikalen Anastomosen und minimieren daher die Gefahr, diese zu strangulieren und die Durchblutung zu stören.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> <p>Neben einer möglicherweise besseren biologischen Einheilung durch den gleichmäßigen Anpressdruck entlang der gesamten Labrumrekonstruktion scheint vor allem eine optimierte Blutversorgung des neu kreierten Kapsellabrum-Bumps der Vorteil der Labral-Bridge-Technik zu sein. Das zusätzlich fast vollständige Fehlen von mit Knorpel in Kontakt kommendem Fadenmaterial sowie die potenziell geringere Kompromittierung des Saugnapfeffektes können als weitere mögliche Vorteile gesehen werden. Vergleicht man die Anordnung der Matratzennähte bei der Labral-Bridge-Technik mit der Stichtechnik bei einem offenen Bankart-Repair, so fällt eine große Ähnlichkeit in der Anordnung der Nähte auf.<sup>17</sup> Die Labral-Bridge-Technik scheint daher derzeit die arthroskopische Technik zu sein, die der Stichanordnung bei offenem Bankart-Repair am nächsten kommt. Zu hoffen bleibt, dass sich eventuell mit dieser Technik die Reluxationsraten nach arthroskopischer Versorgung der vorderen Schulterinstabilität in Zukunft senken lassen. Ohne Zweifel werden dies jedoch folgende biomechanische Testungen und vor allem klinische Studien zeigen müssen.</p> </div></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Castagna A et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016 Feb; 24(2): 398-405 <strong>2</strong> Pope EJ et al: Bull NYU Hosp Jt Dis 2011; 69(1): 44-9 <strong>3</strong> Cole BJ, Romeo AA: Clin Orthop Relat Res 2001; (390): 17-30 <strong>4</strong> Ng DZ, Kumar VP: Arthroscopy 2014; 30(4): 422-7 <strong>5</strong> Dines JS, Elattrache NS: Arthroscopy 2008; 24(12): 1422-5 <strong>6</strong> Martetschläger F et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2014; 22(9): 2228-36 <strong>7</strong> Kocaoglu B et al: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009; 17(7): 844-9 <strong>8</strong> Porcellini G et al: J Bone Joint Surg Am 2009; 91(11): 2537-42 <strong>9</strong> van der Linde JA et al: Am J Sports Med 2011; 39(11): 2396-403 <strong>10</strong> Cho NS et al: Arthroscopy 2006; 22(9): 947-53 <strong>11</strong> Rhee YG et al: Am J Sports Med 2006; 34(6): 979-85 <strong>12</strong> Mohtadi NG et al: J Bone Joint Surg Am 2014; 96(5): 353-60 <strong>13</strong> Ostermann RC et al: Arthrosc Tech 2015; 4(2): e91-5 <strong>14</strong> Kim SH et al: Arthroscopy 2013; 29(3): 485-90 <strong>15</strong> Sun L et al: Arthroscopy 2012; 28(9): 1297-305 <strong>16</strong> Cooper DE et al: J Bone Joint Surg Am 1992; 74(1): 46-52 <strong>17</strong> Moroder P et al: J Bone Joint Surg Am 2015; 97(17): 1398-405</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...