Knorpeldefekte im Knie: AMIC zeigt kurzfristig bessere Ergebnisse als MCI

Bericht: Dr. med. Felicitas Witte

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Knorpeldefekte im Knie können die Lebensqualität einschränken und langfristig zu Arthrose und der Notwendigkeit eines Gelenkersatzes führen. Es gibt diverse Behandlungstechniken, aber noch wenige vergleichende Studien.

Keypoints

-

Einmal geschädigte Knorpel regenerieren sich nicht mehr.

-

Die Reparatur von Knorpelschäden im Knie ist trotz moderner Therapieverfahren eine Herausforderung.

-

Für eine erfolgreiche Therapie ist eine ausführliche Diagnostik erforderlich.

Eine Evidenzlücke hat PD Dr. med. Peter Behrendt, Oberarzt in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie Kiel im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, geschlossen: In einer Studie1 zeigte er, dass die autologe matrixinduzierte Chondrogenese (AMIC) bessere patientenrelevante Ergebnisse liefert als die «Minced cartilage»-Technik (MCI) – womöglich deshalb, weil sich die Stammzellen bei der AMIC besser in Ruhe differenzieren und Knorpel bilden können. Die Reparatur von Knorpelschäden im Knie ist trotz moderner Therapieverfahren eine Herausforderung.Denn wenn der Knorpel einmal geschädigt ist, regeneriert er sich nicht wieder.2 Um den Knorpel erfolgreich therapieren zu können, ist eine ausführliche Diagnostik essenziell. Hierzu gehören Standardröntgen, Magnetresonanztomografie, in besonderen Fällen eine Computertomografie zur Beurteilung von spezielleren Aspekten des subchondralen Knochens, eine Aufnahme des gesamten Beines, um die Beinachse zu beurteilen, und allenfalls gehaltene Aufnahmen zur Einschätzung der Gelenkstabilität. Bei der Diagnostik sollte geklärt werden, ob der Knorpelschaden die Ursache für die Beschwerden des Patienten/der Patientin ist, welche Ursache der Knorpelschaden selbst hat und ob dieser im Rahmen der Therapie gleich mitbehandelt werden kann.

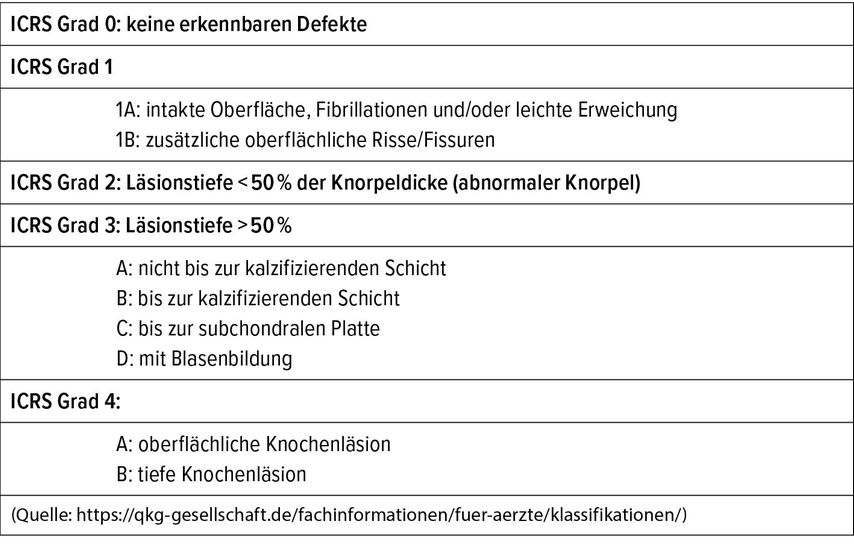

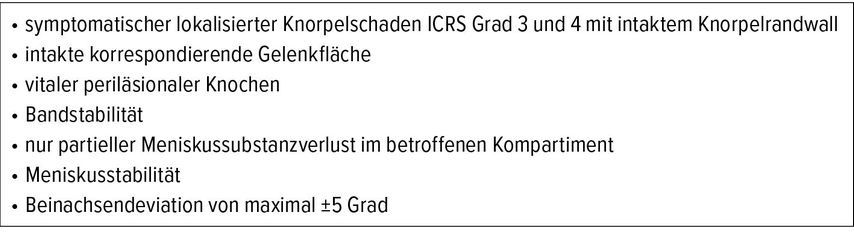

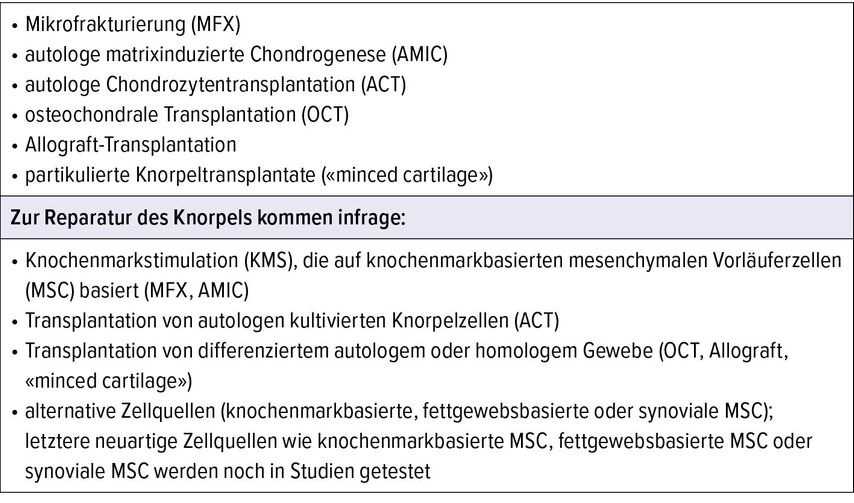

«Symptomatische Knorpelschäden sollten behandelt werden, denn sie heilen nicht mehr und gehen bei grösseren Defekten langfristig in eine Arthrose mit der Gefahr des Gelenkersatzes über», empfahl Behrendt. Oberflächliche und kleine Defekte, also ICRS-Grade 1 und 2 (Tab.1), können konservativ behandelt werden. Um eine Progredienz zu erkennen, sollten regelmässige Kontrollen erfolgen. Eine Indikation zur Operation ist bei symptomatischem, fokalem Knorpelschaden ohne Arthrose gegeben (Tab. 2).3 Zur Verfügung stehen verschiedene knorpelchirurgische Verfahren (Tab. 3).3

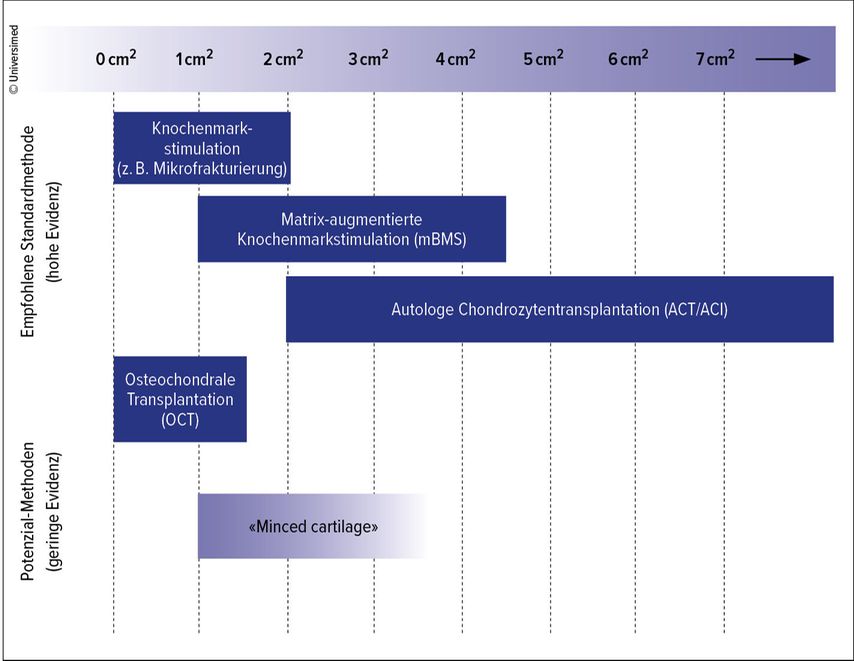

Eine gute Orientierung für den Praxisalltag, in welcher Situation welche Technik infrage kommt, bietet die aktuelle Empfehlung zur Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk der Arbeitsgemeinschaft Klinische Geweberegeneration der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie.4,5 Nach sorgfältiger Diagnostik, Analyse der Eignung des Patienten/der Patientin für den Eingriff und Festlegung allfälliger Begleiteingriffe wird das geeignetste Therapieverfahren anhand der Defektgrösse ausgewählt (Abb. 1). Die autologe Chondrozytentransplantation (ACT) erfolgt zweizeitig, die übrigen Verfahren wie die MCI, die AMIC, die osteochondrale Transplantation (OCT) oder die Allograft-Transplantation einzeitig. Bisher gibt es wenige randomisierte klinische Vergleichsstudien zu den einzelnen Verfahren.

Vergleich von MCI und AMIC

Zu etwas mehr Evidenz trug Behrendt mit seiner Studie bei, die er im Juli 2024 publizierte und auf dem Kongress in Zürich präsentierte.1 Der Forscher stellte die Hypothese auf, dass eine Abdeckung der Reparaturstelle mit einem Scaffold, also einer Biomatrix, zu einem besseren klinischen Ergebnis führen würde, gemessen anhand «patient-reported outcome measures» (PROM). Verglichen wurden MCI und AMIC. Beide Eingriffe werden einzeitig durchgeführt. Bei der MCI gewinnt der Operateur manuell oder mit dem Shaver Gelenkknorpel aus der Umgebung des Defektes, zerkleinert ihn und verwendet das Material dann, um den Defekt aufzufüllen. Die AMIC kombiniert die Mikrofrakturierung mit einer Scaffold-Abdeckung. Bei der Mikrofrakturierung bohrt der Chirurg siebartig kleine Löcher in den Knochen unterhalb des Knorpeldefektes. Es tritt Knochenmark mit Stammzellen aus, aus denen sich neue Knorpelzellen bilden. Eine Biomatrix wird auf den Defekt gelegt, um die Stammzellen zu stabilisieren und die Neubildung des Knorpels zu erleichtern.

Die Studie im Detail

Die Studie von Behrendt und seinen Kolleg:innen war eine retrospektive Matched-Pair-Analyse, also keine randomisierte klinische Studie. Sie wurde an zwei Zentren in Hamburg durchgeführt. 24 Patient:innen-Paare wurden eingeschlossen. In der einen Klinik wurden 24 Patient:innen mit MCI behandelt, und für den Vergleich wurden 24 Patient:innen gleichen Geschlechts, ähnlichen Alters (+/–5 Jahre), Defektgrösse (+/–0,5cm2) und Defektlokalisation aus dem AMIC-Register herausgesucht, die in dem anderen Zentrum behandelt wurden. Hinsichtlich demografischer Faktoren und Defektgrösse waren die beiden Gruppen vergleichbar. Alle Patient:innen wurden routinemässig zwei bis vier Jahre postoperativ untersucht. Das Outcome wurde mittels visueller Analogskala (VAS), Lysholm-Score und Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) erfasst.

Bessere patientenrelevante Ergebnisse mit AMIC

Patient:innen, die mit der AMIC-Technik behandelt wurden, erzielten bessere Punktwerte auf der VAS und im Lysholm-Score als diejenigen mit MCI-Behandlung. Im KOOS zeigte AMIC in den Domänen Schmerzen und Lebensqualität signifikant bessere Ergebnisse als MCI. In den Domänen Aktivitäten des täglichen Lebens und Symptome zeigte AMIC einen Trend zu einem besseren Abschneiden als MCI, dieser hatte aber keine statistische Signifikanz. In der Domäne Sport und Erholung zeigten sich keine signifikanten Unterschiede. 92% der AMIC-Patient:innen, jedoch nur 67% der MCI-Patient:innen sprachen positiv auf die Behandlung an (definiert als ein Lysholm-Score von >70). Dieser Unterschied war signifikant (p=0,033). Auch in der Untergruppe von Patient:innen mit patellofemoralen Läsionen zeigten sich bessere Ergebnisse bei den AMIC-Patient:innen bezüglich VAS (p=0,004), Lysholm-Score (p=0,026) und Lebensqualität (p=0,011), die Domänen Funktion und Sport unterschieden sich aber nicht signifikant. «Mit der AMIC scheinen wir bessere patientenrelevante Ergebnisse zu erzielen als mit MCI, bei welcher der Knorpel manuell zerkleinert wird», fasste Behrendt zusammen.

Vor- und Nachteile von MCI und AMIC

Die Grundidee der MCI ist es, anstatt von Stammzellen aus dem Knochenmark körpereigenes, zerkleinertes Knorpelgewebe wieder in den Defekt zurückzutransferieren. «Also eine Art einzeitige, autologe Knorpeltransplantation», meinte Behrendt. «Die MCI ist einfach, mit geringen Kosten verbunden und zeigt in ersten Studien gute kurzfristige Ergebnisse.»

Die AMIC basiert auf demselben Prinzip wie die Mikrofrakturierung (MFX). Bei der MFX wandern durch das Aufbohren des subchondralen Knochens unter dem Knorpelschaden mesenchymale Stromazellen (mesenchymale Stammzellen) und Wachstumsfaktoren in den Bereich des Defektes und bilden dort einen sogenannten «Super-Clot». Aus den mesenchymalen Stammzellen entwickeln sich Chondrozyten. Der «Super-Clot» ist aber fragil, was sich insbesondere bei femoropatellaren Läsionen ungünstig auswirkt. «Bevor sich die mesenchymalen Stromazellen differenzieren und Knorpel bilden können, ist der Clot dort diversen Scherkräften durch die ständige Bewegung ausgesetzt», so Behrendt. Zusätzlich kann der Druck der Synovialflüssigkeit dazu führen, dass sich die Stammzellen schneller differenzieren, was in fibrotischem Gewebe resultieren kann. So hat auch die MFX kurzfristig gute Ergebnisse erzielt, dennoch beinhaltet sie langfristig das höchste Risiko, dass der/die Patient:in einen Gelenkersatz braucht.6 Die Mikro- oder Nanofrakturierung habe man, ausser bei kleinen Defekten, weitestgehend verlassen, so Behrendt: «Sie lieferte keine guten mittel- und langfristigen Ergebnisse.»

Die AMIC hingegen ist eine modifizierte Technik zur Knochenmarkstimulation, bei der zusätzlich zur MFX eine Membran verwendet wird. «Wahrscheinlich bringt die Membran den entscheidenden Vorteil, sodass viele Operateure inzwischen auf die Nanofrakturierung verzichten», meinte Behrendt. Die Membran bei der AMIC ist eine zweilagige Typ-I/III-Kollagen-Membran, die auf den Clot gelegt wird. «So entsteht eine Kammer, in der die mesenchymalen Stammzellen ungestört differenzieren und sich gesunder Knorpel bilden kann», erklärte Behrendt. In Kernspinaufnahmen ist zu erkennen, dass sich nach AMIC der resistentere, hyalinartige Knorpel bildet und nicht der fibrokartiläre, der typisch ist für die MFX.7 Behrendts Studie bestätigt so auch die Ergebnisse früherer Studien.8–11

Überlegungen zur Studie und Fazit

Grösste Limitierung von Behrendts Studie ist, dass sie keine randomisierte klinische Studie ist und dass es keine Daten zu den präoperativen Scores gab. «So war es uns nicht möglich, Veränderungen in den Scores zu ermitteln und festzustellen, ob minimale klinisch signifikante Unterschiede erreicht wurden», so Behrendt. «In zukünftigen, prospektiven Studien sollten unbedingt präoperative Scores ermittelt werden, um einen Nutzen des Verfahrens zeigen zu können.» Eine weitere Limitierung ist, dass die postoperativen Untersuchungen nur im Zeitraum von bis zu vier Jahren erfolgten: «So konnten wir nur Kurzzeitergebnisse beurteilen.» Studien weisen aber darauf hin, dass die positiven Ergebnisse der AMIC auch längerfristig bestehen.8,11 Daher wäre ein längeres Follow-up sinnvoll. «Dann könnten wir auch erfassen, wie häufig es zu Therapieversagen kommt oder ob Revisionen erforderlich sind», meinte Behrendt. Auswertungen mittels MRT mit sogenanntem T2-Mapping und Beurteilung der Regeneratqualität nach MCI zeigten in nicht publizierten Ergebnissen der Arbeitsgruppe um Behrendt eine vergleichsweise schlechte Regeneratqualität, was sich mit den moderaten klinischen Ergebnissen deckt. Jedoch ist nicht klar, inwieweit die MOCART-Scores, die den Grad der Knorpelreparatur widerspiegeln, mit dem patientenrelevanten Outcome korrelieren.12 Behrendts Fazit aus seiner Studie: «Die MCI-Technik ist ein attraktives, aber vergleichsweise junges Verfahren mit geringer wissenschaftlicher Evidenz. Es gibt deutliche Hinweise aus der Literatur und auch der eigenen Erfahrung, dass durch die Verwendung von Shaver-zerkleinertem Knorpel und die zusätzliche Verwendung einer Biomatrix die Ergebnisse nochmals verbessert werden können.» Dennoch solle das MCI-Verfahren nicht unkritisch zur Anwendung kommen. «Es braucht noch Verfeinerungen des Verfahrens und weitere hochwertige Studien, um dessen Indikationsspektrum genauer eingrenzen zu können.»

Quelle:

«Treatment of focal chondral defects in the knee with AMIC or hand-minced cartilage: a matched-patients analysis», Vortrag von Dr. med. Peter Behrendt, 41. AGA-Kongress, 13. September 2024, Zürich

Literatur:

1 Behrendt P et al.: Autologous matrix-induced chondrogenesis provides better outcomes in comparison to autologous minced cartilage implantation in the repair of knee chondral defects. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2024; 32(11): 3023-30 2 Żylińska B et al.: Treatment of articular cartilage defects: focus on tissue engineering. In Vivo 2018; 32(6): 1289-300 3 Anders S, Grifka J: Chirurgische Therapie fokaler Knorpelschäden am Knie. Der Orthopäde 2022; 51: 151-64 4 Niemeyer P et al.: Empfehlungen der AG Klinische Geweberegeneration zur Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk. Z Orthop Unfall 2023; 161: 57-64 5 Niemeyer P et al.: Knorpeltherapie am Kniegelenk. Knie J 2022; 4: 72-56 Mehl J et al.: The ACL-deficient knee and the prevalence of meniscus and cartilage lesions: a systematic review and meta-analysis (CRD42017076897). Arch Orthop Trauma Surg 2019; 139(6): 819-41 7 Wiewiorski M et al.: Delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage of the ankle joint: results after autologous matrix-induced chondrogenesis (AMIC)-aided reconstruction of osteochondral lesions of the talus. Clin Radiol 2013; 68: 1031-8 8 de Girolamo L et al.: Autologous matrix-induced chondrogenesis (AMIC) and AMIC enhanced by autologous concentrated bone marrow aspirate (BMAC) allow for stable clinical and functional improvements at up to 9 years follow-up: results from a randomized controlled study. J Clin Med 2019; 8(3): 392 9 Gille J et al.: Positive outcomes following autologous matrix-induced chondrogenesis (AMIC) in the treatment of retropatellar chondral lesions: a retrospective analysis of a patient registry. BMC Musculoskelet Disord 2023; 24(1): 964 10 Gille J et al.: Autologous matrix-induced chondrogenesis for treatment of focal cartilage defects in the knee: a follow-up study. Orthop J Sports Med 2021; 9(2): 2325967120981872 11 Kaiser N et al.: Stable clinical long term results after AMIC in the aligned knee. Arch Orthop Trauma Surg 2021; 141(10): 1845-54 12 Casari FA et al.: The role of magnetic resonance imaging in autologous matrix-induced chondrogenesis for osteochondral lesions of the talus: analyzing MOCART 1 and 2.0. Cartilage 2021; 13(1): 639S-45S

Das könnte Sie auch interessieren:

Paradigma Anschlusssegmentdegeneration

Operationen an der Lendenwirbelsäule können den Verlauf degenerativer Veränderungen sowohl im Indexsegment als auch in angrenzenden Segmenten beeinflussen. Klassische Vorstellungen von ...

Indikationsstellung und OP-Strategie bei Verletzungen der oberen HWS

Die obere Halswirbelsäule (C0–C2) ist besonders verletzungsanfällig und bei Hochrasanztraumata häufig betroffen. Das Spektrum reicht von stabilen Frakturen bis zu hochinstabilen ...

Neueste Entwicklungen der spinalen Endoskopie

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...