Knochendefektmanagement in der Revisionsendoprothetik des Kniegelenks

Autorinnen:

Dr. Stefanie Donner

Dr. Stephanie Kirschbaum

Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie (CMSC), Charité Universitätsmedizin Berlin

Korrespondenz:

E-Mail: stefanie.donner@charite.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Revisionsoperationen am Kniegelenk stellen hohe Anforderungen an das Knochendefektmanagement. Dieser Beitrag beleuchtet aktuelle Verfahren zur metaphysären Defektrekonstruktion – von Cones und Sleeves bis hin zu individuell gefertigten Implantaten – und bewertet deren Indikationen, Vorteile und Grenzen anhand aktueller Studien.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Revisionsendoprothetik ist die stabile Verankerung des Implantats. Neben periprothehtischen Infektionen (15%) zählen aseptische Lockerungen der implantierten Knieprothese (21,6%) zu den häufigsten Ursachen für Wechseleingriffe in der primären Knieendoprothetik.1 Betrachtet man ausschließlich die Revisions-Knieendoprothetik, liegt der Anteil der erneuten Revisionen aufgrund einer Lockerung in Abhängigkeit der Voroperation bei bis zu 25%.2–4 Dabei fällt auf, dass das Risiko für eine aseptische Lockerung mit der Anzahl der erfolgten Knieprothesenwechsel zunimmt, während die Standzeit der Prothese abnimmt.4 Diese Daten unterstreichen sowohl die Bedeutung der Wahl der optimalen Fixationsmethode als auch die damit verbundenen Herausforderungen.

Die Wahl der geeigneten Fixationsmethode hängt dabei maßgeblich von der Größe und Morphologie des Knochendefekts sowie der Qualität der verbliebenen Knochensubstanz ab. Insbesondere nach vorausgegangenen periprothetischen Infektionen zeigt sich der verbliebene Knochen durch Debridement und Entzündung in Qualität und Quantität oft deutlich reduziert.5 Zudem finden sich durch die vorausgegangene Infektion, Lockerung und/oder die Explantation der vorherigen Prothese deutliche Knochendefekte, welche die adäquate Verankerung der Prothese zusätzlich erschweren. Zur Defektrekonstruktion stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung, darunter metaphysäre Augmentationsmethoden wie Cones oder Sleeves sowie maßgefertigte Individualimplantate für komplexe Defekte.

Dieser Artikel soll einen Überblick über die verschiedenen Fixationsmethoden hinsichtlich ihrer Indikation, biomechanischen Eigenschaften und der klinischen Ergebnisse geben.

Klassifikation von Knochendefekten und Prinzipien der Fixation

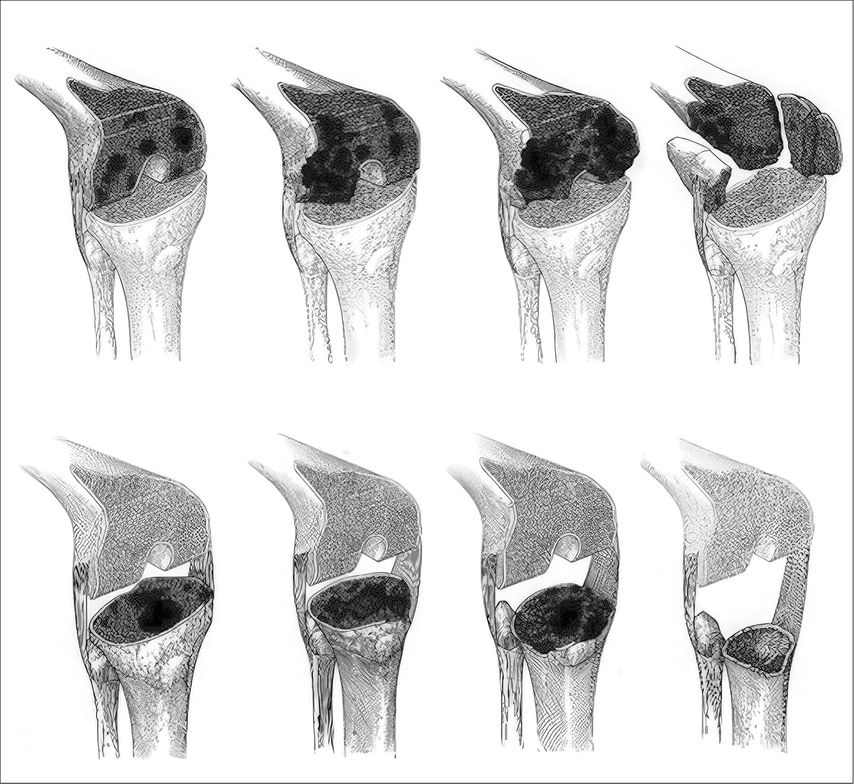

Zur Beurteilung der Knochensituation nach Explantation einer Knieendoprothese hat sich die AORI-Klassifikation (vom Anderson Orthopaedic Research Institute) nach Engh und Ammeen von 1999 etabliert.6 Diese unterscheidet Knochendefekte anhand ihrer Ausdehnung (Abb. 1):

-

Typ 1: Die Metaphyse ist weitgehend intakt.

-

Typ 2: Es bestehen metaphysäre Knochendefekte.

-

2a: partiell medial oder lateral

-

2b: medial und lateral

-

-

Typ 3: Es liegt ein ausgedehnter metaphysärer Defekt mit kortikalem Substanzverlust vor, der teilweise bis in die Diaphyse reicht. Banddefizit mit Verlust der ligamentären Insertion.

Abb. 1: AORI-Knochendefekt-Klassifikation nach Engh.6 Von links nach rechts sind die Typen 1, 2a, 2b, 3 abgebildet

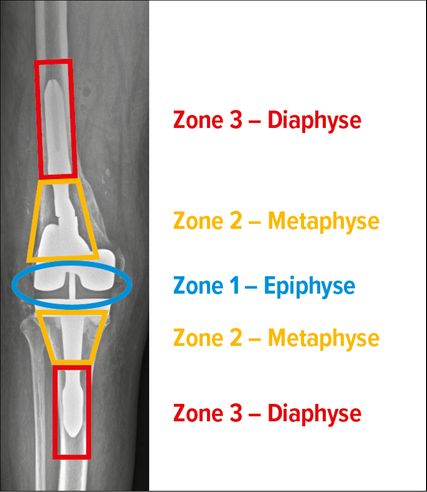

Abb. 2: Fixierungszonen nach Morgan-Jones7

Aufgrund der bis dahin hohen Lockerungsrate bei gekoppelten Prothesendesigns mit überwiegend diaphysärer Verankerung entwickelte die Autorengruppe um Morgan-Jones im Jahr 2015 ein neues Fixationskonzept: Gekoppelte Revisionsimplantate sollten in mindestens 2 von 3 Zonen fixiert werden – Zone 1 epiphysär, Zone 2 metaphysär, Zone 3 diaphysär (Abb. 2).7 Dies trägt maßgeblich zur Standzeit der Revisionsprothese bei und reduziert das Risiko für eine erneute Lockerung. Da die Epiphysen in den meisten Revisionsfällen bereits erheblich geschädigt sind, ist eine stabile Fixierung des Implantats in Zone 2 und 3 von entscheidender Bedeutung. Bestehen zusätzlich Defekte in Zone 2 (AORI-Typ 2–3), müssen diese rekonstruiert werden, um eine sichere Zwei-Zonen-Fixierung zu ermöglichen.

Ziel der Sleeves und Cones ist es also, den metaphysären Defekt zu verkleinern und somit die Druckverteilung und Rotationsstabilität des Implantates in der Metaphyse zu optimieren. Im Vergleich zwischen Cones und Sleeves zeigte eine Metaanalyse von Fischer et al., die 43 Studien mit insgesamt 1911 Sleeves und 1097 Cones analysierte, keine signifikante Überlegenheit einer der beiden Methoden hinsichtlich der klinischen Scores im Kurz- und Langzeit-Follow-up. Die Rate der periprothetischen Infektionen bei der Cones-Versorgung war jedoch signifikant höher.8

Rekonstruktion metaphysärer Defekte

Cones – metallische Augmentation zur Stabilisierung von Knochendefekten

Cones sind metallische Augmentationskomponenten aus Titan oder Tantal, die aufgrund ihrer hohen Porosität eine ausgezeichnete Osseointegration ermöglichen. Sie sind in verschiedenen Formen erhältlich – gerade oder trichterförmig, symmetrisch oder asymmetrisch –, um eine bestmögliche Anpassung an den bestehenden Knochendefekt zu gewährleisten. Cones werden insbesondere bei AORI-Typ-2–3- Defekten eingesetzt, bei denen eine metaphysäre Verankerung erforderlich ist. Ein wichtiges Merkmal von Cones liegt in ihrer Modularität. Sie sind mit verschiedenen Revisionsprothesensystemen – auch zwischen verschiedenen Firmen – kompatibel. Zudem kann nach Implantation des Cones der Stiel der Prothese wahlweise zementiert oder zementfrei in der Diaphyse verankert werden. Dieses hohe Maß an Flexibilität in der Implantatwahl (Modularität) stellt einen wesentlichen Vorteil der Cones gegenüber den Sleeves dar. Zudem ermöglichen sie eine Reduktion der Lastübertragung auf den diaphysären Stiel, was zu einer besseren biomechanischen Belastungsverteilung führt (Abb. 3). Die Implantation von Cones ist operationstechnisch etwas einfacher. Ein ossär gut integrierter Cone ist jedoch aufwendiger zu entfernen und folglich mit einem höheren Frakturrisiko verbunden. Bei unzureichender Passform des Knochens kann es zu einer Dislokation kommen.

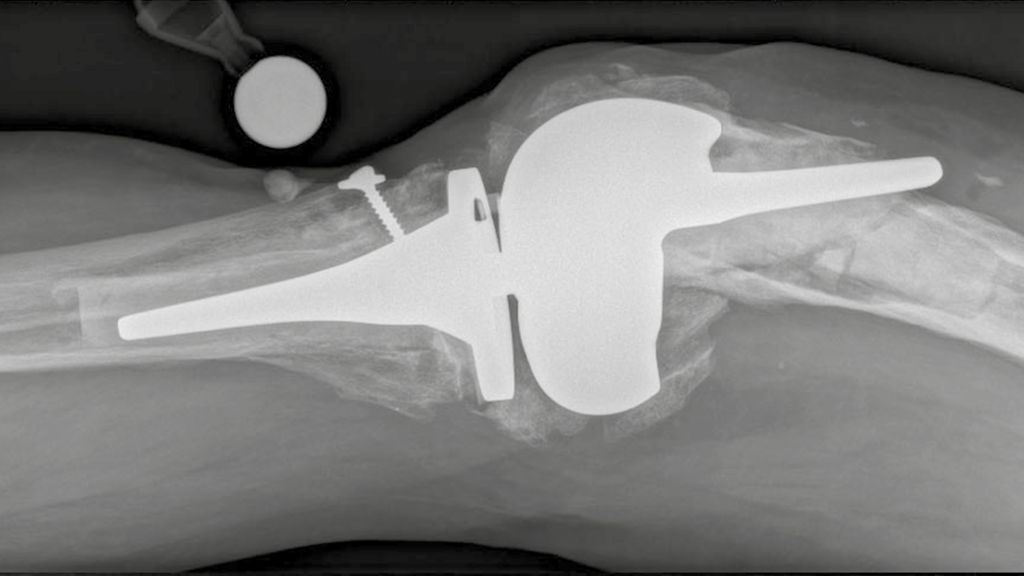

Abb. 3: Beispiel für eine Versorgung mittels femoralen Cones

Sleeves – Alternative zur metaphysären Augmentation

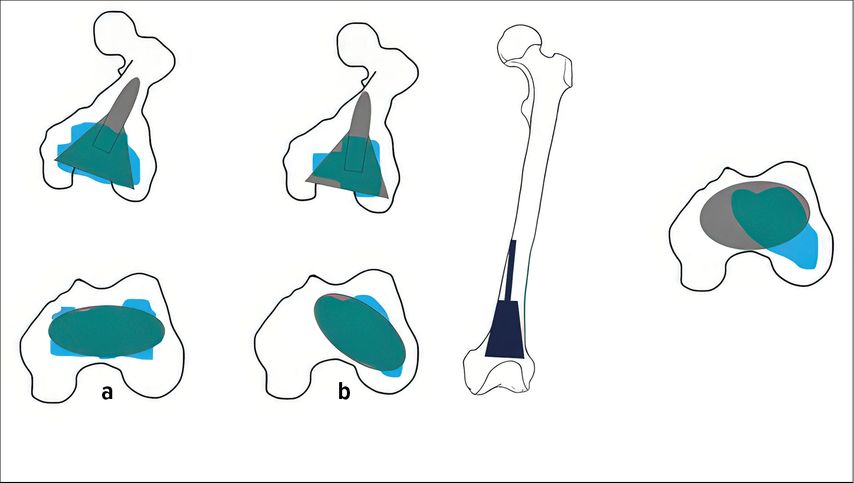

Sleeves dienen ebenfalls zur metaphysären Defektaugmentation und sind für AORI-Typ-2–3-Defekte geeignet. Im Gegensatz zu Cones sind Sleeves integraler Bestandteil eines spezifischen Prothesensystems und nicht zwischen verschiedenen Systemen oder gar Firmen kombinierbar. Sie besitzen eine stufenartig-konische Makrostruktur und je nach Hersteller eine poröse Oberfläche zur verbesserten Osseointegration. Für eine erfolgreiche Osseointegration erfordert die Verwendung poröser Sleeves in der Regel eine zementfreie diaphysäre Fixierung. Andernfalls würde beim Einführen der Prothese Zement zwischen Knochen und Sleeve gedrückt, was eine Osseointegration unmöglich macht. Auch die Präparation und Positionierung von Sleeves sind deutlich herausfordernder als die von Cones, da sie zentral über dem Stem platziert werden müssen, während der Defekt nicht zwangsläufig dort seine größte Ausprägung hat (Abb. 4 und 5).

Abb. 4: a) Gute Kongruenz zwischen Defekt und Sleeve, wodurch eine zentralisierte Ausrichtung des Stiels ermöglicht wird, b) Konflikt zwischen der optimalen Position des Sleeves und der anatomischen Achsel des Femurs

Individualimplantate – maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Defekte

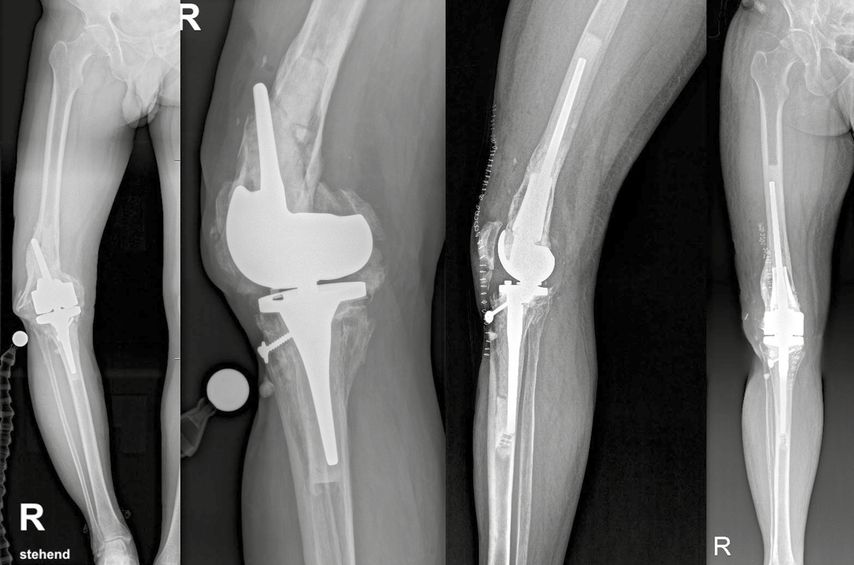

Abb. 5: Beispiel für eine Versorgung mittels tibialen Sleeves

Für Patienten mit asymmetrischen oder großflächigen Knochendefekten (>6cm) bieten maßgefertigte 3D-gedruckte Individualimplantate zur metadiaphysären Verankerung eine vielversprechende Alternative. Die Implantate werden nach Vorlage einer Computertomografie z.B. von der Firma LINK aus einer Titanlegierung in der sogenannten Technik des Electronic Beam Meltings und des Selective Laser Meltings hergestellt.

Dadurch kann die Passform exakt an den Defekt angepasst werden, was eine optimale mechanische Stabilität und Lastverteilung ermöglicht. Individualimplantate sind jedoch mit hohen Kosten (6000–12000 Euro pro Implantatkomponente) und einer langen Herstellungsdauer von ca. 6 Wochen verbunden. Zudem liegen aufgrund der begrenzten Fallzahlen noch keine klinischen Langzeitergebnisse vor.

Eigene Studienergebnisse

In unserer eigenen Studie wurde das funktionelle Ergebnis individuell gefertigter, 3D-gedruckter Knieimplantate in der einzeitigen Revisionsendoprothetik (rTKA) mit einem durchschnittlichen Follow-up von 4 Jahren untersucht. Bei 16 Patienten (18 Knie-Revisionen) mit aseptischer Lockerung und mindestens AORI-3-Defekten des Femurs und/oder der Tibia war die operative Versorgung mittels Standardimplantaten nicht mehr möglich.

Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der klinischen Parameter und Scores. Die Beweglichkeit („range of motion“) blieb weitgehend stabil. Radiologisch zeigten sich in den postoperativen Röntgenaufnahmen eine gute Implantatpositionierung und keine signifikanten Lockerungszeichen. Abbildung 6 zeigt das Beispiel einer Patientin, bei der sowohl der femorale als auch der tibiale Stem individuell angefertigt wurde. Sie profitierte maximal von der Operation bzgl. ihrer Funktion und der Schmerzreduktion. Im gesamten Patientenkollektiv traten Komplikationen bei 3 Patienten auf, darunter ein mechanisches Versagen der modularen Konusverbindung, eine periprothetische Infektion und eine periprothetische Fraktur. Maßgefertigte Implantate bieten eine vielversprechende Lösung für komplexe Revisionseingriffe, allerdings sind sie mit hohen Kosten verbunden. Die Studie unterstreicht das Potenzial dieser Implantate sowohl für eine verbesserte Funktion als auch signifikante Schmerzreduktion und Vermeidung einer Amputation. Für eine Beurteilung der Implantatstabilität und -haltbarkeit muss noch auf Ergebnisse weiterer Langzeitbeobachtungen gewartet werden.

Abb. 6 a–f: a–c) Prä-, d–f) postoperative Röntgenaufnahmen einer Patientin, die mit femoralen und tibialen individuell angefertigten Stielimplantaten versorgt wurde

Fazit

Die Wahl der geeigneten Fixationsmethode hängt von der Größe und Morphologie des Knochendefekts ab. Während Cones und Sleeves für AORI-Typ-2–3-Defekte je nach Systemverfügbarkeit etablierte Optionen darstellen, kommen maßgefertigte Individualimplantate vor allem bei langstreckigen asymmetrischen Defekten zum Einsatz. Die aktuellen Studienergebnisse zeigen noch keine eindeutige Überlegenheit einer Methode und so bleibt die Entscheidung operateur- und situationsspezifisch. Zukünftige Entwicklungen von 3D-Drucktechniken könnten die Defektversorgung weiter verbessern.

Literatur:

1 Grimberg A et al.: Endoprothesenregister Deutschland (EPRD). Jahresbericht 2024 2 Hald JT et al.: Risk factors associated with re-revision following revision total knee arthroplasty: a systematic review. Bone Jt Open 2024; 5(8): 644-51 3 Rodriguez-Merchan EC: Re-revision total knee arthroplasty: causes, risk factors and results. Arch Bone Jt Surg 2024; 12(5): 328-32 4 Kirschbaum S et al.: Failure analysis in multiple TKA revisions-periprosthetic infections remain surgeons’ nemesis. J Clin Med 2022; 11(2): 376 5 Bandick E et al.: Periprosthetic joint infections of the knee lastingly impact the bone homeostasis. J Bone Miner Res 2023; 38(10): 1472-9 6 Engh GA, Ammeen DJ: Bone loss with revision total knee arthroplasty: defect classification and alternatives for reconstruction. Instr Course Lect 1999; 48: 167-75 7 Morgan-Jones R et al.: Zonal fixation in revision total knee arthroplasty. Bone Joint J 2015; 97-B(2): 147-9 8 Fischer LT et al.: Cones and sleeves present good survival and clinical outcome in revision total knee arthroplasty: a meta-analysis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2022; 30(8): 2824-37

Das könnte Sie auch interessieren:

Paradigma Anschlusssegmentdegeneration

Operationen an der Lendenwirbelsäule können den Verlauf degenerativer Veränderungen sowohl im Indexsegment als auch in angrenzenden Segmenten beeinflussen. Klassische Vorstellungen von ...

Indikationsstellung und OP-Strategie bei Verletzungen der oberen HWS

Die obere Halswirbelsäule (C0–C2) ist besonders verletzungsanfällig und bei Hochrasanztraumata häufig betroffen. Das Spektrum reicht von stabilen Frakturen bis zu hochinstabilen ...

Neueste Entwicklungen der spinalen Endoskopie

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...