Junger Mann mit untypischem Verletzungsmuster

Autorin:

Dr. Eva Kalcher

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, Medizinische Universität Graz

E-Mail: eva.kalcher@medunigraz.at

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Als ein junger Erwachsener in die Notaufnahme hinkt, offenbaren die Röntgenaufnahmen eine unerwartete Diagnose – von der Wichtigkeit eines genauen Blickes und enger interdisziplinärer Zusammenarbeit außerhalb des Alltäglichen.

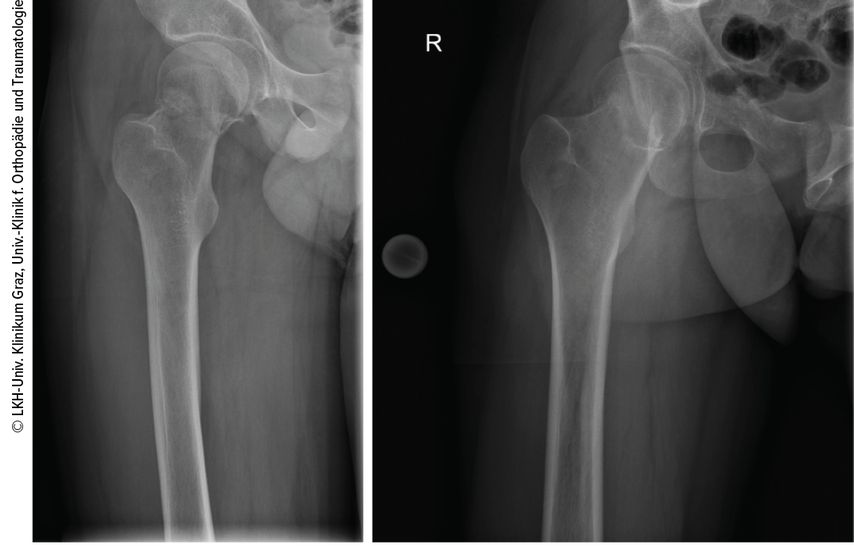

Am frühen Abend eines lauen Frühlingstages wird Herr M. E. in der Notfallambulanz des LKH-Universitätsklinikums Graz vorstellig. Der 28-Jährige war in einen Fahrradunfall bei niedriger Geschwindigkeit mit Sturz auf die rechte Hüfte verwickelt und kann sich vor Schmerzen kaum auf den Beinen halten. Auffallend sind sofort seine große Statur und jugendliche Erscheinung. Die körperliche Untersuchung zeigt Prellmarken und Abschürfungen an Hüfte und Unterarm sowie starke Schmerzen der rechten Hüfte bereits bei minimaler Manipulation. Der Status ist ansonsten unauffällig, keine offensichtlichen Fehlstellungen und keine neurologische Symptomatik fallen auf, Röntgenaufnahmen siehe Abbildung 1.

Die Diagnose einer medialen Schenkelhalsfraktur mit Einstauchung und valgischer Verkippung ist schnell gestellt – nicht unbedingt ein Frakturmuster, das man bei einem gesunden Patienten mit knapp 30 Jahren ohne Hochrasanztrauma erwartet. Wie kann es daher nun zu einem derartigen Verletzungsmuster kommen?

Operative Therapie

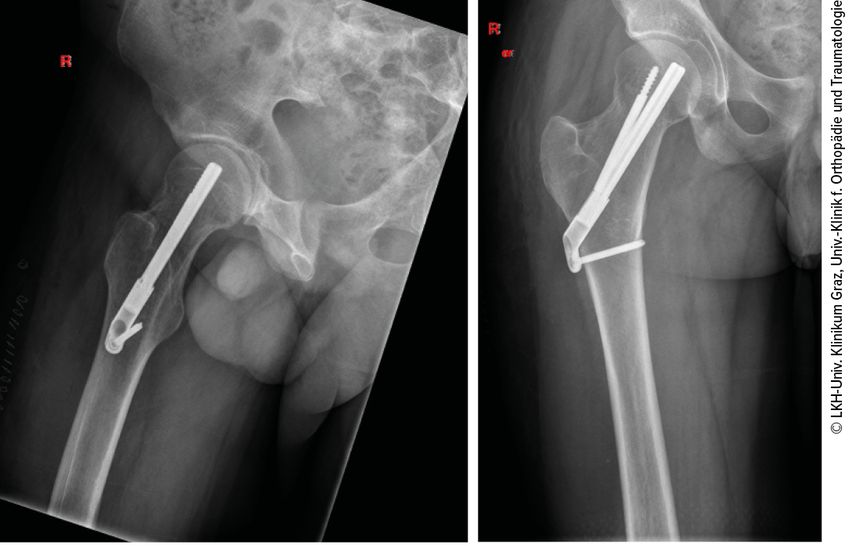

Anfangs ist Herr M. verunsichert und möchte Bedenkzeit. Nach ausführlicher Aufklärung über die Notwendigkeit der operativen Therapie, um die Hüftfunktion wiederherzustellen, stimmt er aber dem Vorgehen zu und wird stationär aufgenommen. Die Versorgung erfolgt noch am gleichen Tag problemlos mittels geschlossener Reposition und minimal invasiver Verschraubung (Femoral Neck System, DePuy Synthes).

In den postoperativen Röntgenaufnahmen zeigt sich die Fraktur anatomisch reponiert und das eingebrachte Osteosynthesematerial regelrecht liegend (Abb. 2).

Aufarbeitung

Bei genauer Betrachtung der Röntgenaufnahmen fallen einerseits Areale verminderter Knochendichte, andererseits noch deutlich erkennbare Risser-Zeichen auf (Abb. 3). Dieses diagnostische Mittel zur Bestimmung der Knochenreife bildet die Stadien der Verknöcherung der Apophyse am Beckenkamm ab. Ein normal entwickelter 28-Jähriger hätte keine sichtbaren Risser-Zeichen mehr, da das Wachstum abgeschlossen und der Darmbeinkamm vollständig mit dem Os ilium fusioniert ist.

In Zusammenschau mit dem auffälligen Phänotyp des Patienten lässt dies auf eine endokrinologische Grunderkrankung schließen. Auf genaueres Nachfragen hin gibt Herr M. an, in der Vergangenheit bereits vier Knochenbrüche erlitten zu haben. Eine Grunderkrankung ist aber nicht bekannt. Es wird keine Dauermedikation eingenommen. Des Weiteren sind keine Probleme bei Libido, Potenz oder körperlicher Leistungsfähigkeit aufgefallen.

Die Suche nach der Diagnose

Im Laufe des stationären Aufenthaltes und darüber hinaus erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Endokrinologie, HNO und Urologie die weitere Abklärung. Festgestellt werden in der Knochendichtemessung eine osteoporotisch verminderte Knochendichte sowie ein ausgeprägter Vitamin-D- und Testosteronmangel. Folgende mögliche Differenzialdiagnosen werden in Erwägung gezogen:

-

Fröhlich-Syndrom: durch eine Raumforderung ausgelöste Funktionsstörung des Hypothalamus – kann mittels Schädel-MRT ausgeschlossen werden. Auch wäre der Phänotyp mit Adipositas und Minderwuchs – durch Störung der Hormonregulation von unter anderem Leptin und GnRH – nicht passend.

-

Kallmann-Syndrom: durch eine Genmutation bedingte Fehlentwicklung von Bulbus olfactorius und Hypothalamus – Ausschluss durch unauffälligen Riechtest.

-

Klinefelter-Syndrom: numerische Chromosomenaberration im Sinne eines überzähligen X-Chromosoms bei männlichem Karyotyp – ein Spermiogramm wird durchgeführt und zeigt einen Normalbefund.

Schließlich wird durch die Kolleginnen und Kollegen der Endokrinologie die Diagnose eines idiopathischen hypogonadotropen Hypogonadismus mit hypoplastischer Adenohypophyse gestellt.

Therapieeinleitung und Follow-up

Der Patient wird mit einer Substitution von Testosteron und Vitamin D versorgt. Bezüglich der Schenkelhalsfraktur ist er bereits nach wenigen Tagen annähernd beschwerdefrei und er wird vollbelastend mobilisiert 6 Tage postoperativ nach Hause entlassen.

Bei der Verlaufsbeurteilung 8 Wochen später zeigt sich Herr M. zufrieden. Unter laufender Testogel-Substitution hat Bartwuchs eingesetzt und es haben sich ein deutlicher Muskelzuwachs sowie eine tiefere Stimmlage eingestellt. Bei Kinderwunsch müsste aber eine Behandlung mit humanem Choriongonadotropin und follikelstimulierendem Hormon erfolgen, wobei sich eine adäquate Spermiogenese erst nach mehreren Monaten einstellen würde. Vonseiten der Fraktur ist der Patient subjektiv völlig beschwerdefrei und vollkommen uneingeschränkt mobil.

Fazit

Die rasche operative Versorgung und das lückenlose postoperative Management waren hier der Schlüssel zum Erfolg. Bereits bei der ersten Begutachtung in der Ambulanz konnte durch die Präsentation des Patienten und das Verletzungsmuster die Verdachtsdiagnose einer endokrinologischen Grunderkrankung gestellt werden. Dies zeigt, dass es in einer hektischen Notaufnahme nicht schadet, auch abseits der eigenen Fachdisziplin die Augen offen zu halten. Nach erfolgreicher Akutversorgung der Fraktur wurde dann während des stationären Aufenthalts die weitere interdisziplinäre Abklärung in die Wege geleitet. Durch gute Zusammenarbeit aller beteiligten Disziplinen konnte die bestmögliche Versorgung des jungen Patienten gewährleistet werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mehr kardiovaskuläre Ereignisse und Malignome?

Mit Tofacitinib, einem Strukturanalogon von ATP, wurde 2013 erstmals ein Januskinase-Inhibitor (JAKi) in der Schweiz zugelassen. Die Vertreter dieser Medikamentenklasse haben sich gut ...

Seltene Kleingefässvaskulitiden im Fokus

Bei Vaskulitiden der kleinen Gefässe liegt eine nekrotisierende Entzündung der Gefässwand von kleinen intraparenchymatösen Arterien, Arteriolen, Kapillaren und Venolen vor. Was gilt es ...

Elektive Hüft-TEP bei Adipositas Grad III

Übergewichtige Patient:innen leiden früher als normalgewichtige Personen an einer Hüft- oder Kniearthrose. Allerdings sieht die aktuelle S3-Leitlinie zur Behandlung der Coxarthrose in ...