Herausforderung Alterstraumatologie am Beispiel einer 106 Jahre alten Patientin mit hüftgelenknaher Fraktur

Autoren:

Dr. Reinhard Alzner

Dr. Andreas Hartmann

Prof. Dr. Reinhard Alzner

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, SALK Uniklinikum Salzburg

Korrespondierender Autor:

Dr. Reinhard Alzner

E-Mail: r.alzner@salk.at

Keypoints

Erfassung des präoperativen Status:

Eigen- oder Fremdanamnese über die letzten 3 Monate

Status zum Zeitpunkt der Aufnahme: Gesamteindruck, Ernährungszustand (Mangelernährung), Mobilität, Selbstständigkeit

Wichtige Laborparameter:

Nierenfunktion/Exsikkose

Elektrolytentgleisung (medikationsbedingt)

Gerinnung

Medikation:

Wechselwirkungen

Demenz-/mentale Beeinflussung

Blutungsneigung (Blutverdünner)

Sturzneigung, medikationsbedingte Gangunsicherheit

Aufgrund der demografischen Entwicklung kommt es zu einer deutlichen Zunahme an muskuloskelettalen Verletzungen und Erkrankungen im höheren Alter mit stationärer Behandlung (Belegung bis 40% mit Pat. >75 J). Die medizinische Herausforderung für die Behandelnden ist im Vergleich zu einer Versorgung von jungen Patienten ungleich höher. Nur durch eine komplexe interdisziplinäre Betreuung ist eine bestmögliche Behandlung Hochbetagter möglich. Die Zertifizierung zum AltersTraumaZentrum eröffnet die Möglichkeit, die Prozesse und die interdisziplinäre Zusammenarbeit einer Abteilung zu optimieren und durch die obligatorische Registerteilnahme ein Qualitätsmanagement zu etablieren.

Keypoints

Erfassung des präoperativen Status:

Eigen- oder Fremdanamnese über die letzten 3 Monate

Status zum Zeitpunkt der Aufnahme: Gesamteindruck, Ernährungszustand (Mangelernährung), Mobilität, Selbstständigkeit

Wichtige Laborparameter:

Nierenfunktion/Exsikkose

Elektrolytentgleisung (medikationsbedingt)

Gerinnung

Medikation:

Wechselwirkungen

Demenz-/mentale Beeinflussung

Blutungsneigung (Blutverdünner)

Sturzneigung, medikationsbedingte Gangunsicherheit

Der Fall

Eine Patientin (106 J), bisher mit Hilfestellung der Angehörigen lebend, kommt nach einem Sturz mit der Diagnose einer medialen Schenkelhalsfraktur zur stationären Aufnahme. Anamnestisch war die Patientin in einem guten allgemeinen und kognitiven Zustand, mit einer Gehstrecke von ca. 300m. Es wird die Indikation zur Hemi-Hüftprothese gestellt.

Nach Einwilligung der Patientin in ein operatives Verfahren wird der Eingriff zeitnahe geplant. Es erfolgt die Vorstellung in der Anästhesie, wobei eine zusätzliche internistische Begutachtung inklusive Echokardiografie als erforderlich erachtet wird. Spätestens hier wird nun offensichtlich, dass eine interdisziplinäre Herangehensweise im Sinne eines alterstraumatologischen Komanagements notwendig ist.

Die Geschichte der Alterstraumatologie

Die Rolle der Geriatrie in der Betreuung von Patienten mit hüftnahen Frakturen wurde zum ersten Mal 1963 in Hastings (GB) erwähnt; die Daten der orthogeriatrischen Kooperationen zeigten kürzere stationäre Verweildauern im Vergleich zum bisherigen Vorgehen.1,2

Seit 25 Jahren steigt die Anzahl an Studien zu interdisziplinären Komanagements, welche die Vorteile alterstraumatologischer Versorgungsmodelle auf das Outcome zeigen konnten (Abb.1).3

Abb. 1: Zunahme an orthogeriatrischen Publikationen (nach Sabharwal, Wilson 2015)3

Die „British Orthopaedic Association“ veröffentlichte gemeinsam mit der „British Geriatric Society“ 2003 das „Blue Book“ mit evidenzbasierten Standards für die orthogeriatrische Versorgung, gefolgt von der Entwicklung der „National Hip Fracture Database“, welche zu einer Verbesserung des Outcomes, einschließlich einer Reduktion der Mortalität, im europäischen Raum führte.3–5

Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) und die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) etablierten im Jahre 2009 einen Kriterienkatalog, der die Schaffung zertifizierter Zentren (Alters-TraumaZentrum DGU®) unterstützt und vereinheitlicht.

Ein alterstraumatologisches Komanagement kann somit aktuell auf Basis einer starken Evidenz als Standard in der Versorgung dieser hochbetagten und sowohl medizinisch als auch pflegerisch anspruchsvollen Patienten angesehen werden.

Ziele der interdisziplinären muskuloskelettalen Alterschirurgie

1. Vermeidung von Komplikationen

-

peri- und postoperativ

-

Sturzprophylaxe

-

demenzielle Aggravation

2. Bessere Abstimmung und Kommunikation in der Komplexbehandlung zwischen:

-

Fachabteilungen (Anästhesie/Chirurgie/Geriatrie)

-

Physiotherapie

-

Pharmakologie

-

Ernährungsberatung, Nahrungsergänzung

-

Hausärzten

-

Entlassungsmanagement

3. Wiedererlangung

-

der prähospitalen Mobilität und Selbstständigkeit mit

-

Rückführung in gewohntes Umfeld

4. Reduktion der Wiederaufnahmefrequenz

Die Epidemiologie

Die Lebenserwartung hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen und beträgt aktuell in Österreich für Frauen 86,1 Jahre und für Männer 82,9 Jahre.6 In diesem Zusammenhang ist die Anzahl multimorbider, hochbetagter Patienten in den letzten Jahren angestiegen und nach der Datenlage der prognostischen demografischen Entwicklung ist von einem weiteren Anstieg auszugehen. Aktuelle Schätzungen gehen weltweit für das Jahr 2050 von einem Anstieg der Anzahl an hüftgelenknahen Frakturen auf 4,5 bis zu 6,3 Millionen jährlich aus.7,8

Die hüftnahe Fraktur wurde bisher am besten untersucht und hat sowohl funktionell wie auch ökonomisch die weitreichendsten Folgen. Aber nicht nur hüftnahe Frakturen stellen eine große Herausforderung dar. Zu den bedeutsamen osteoporotischen Frakturen zählen außerdem proximale Oberarmfrakturen, Wirbelkörperfrakturen, Beckenfrakturen sowie distale Radius- und Rippenfrakturen. Die Zunahme der Gesamtzahl alter Menschen führt also zu einer deutlichen Zunahme typischer Low-energy-Fragilitätsfrakturen, sodass neben internistischen und neurologischen Notfällen vor allem auch das Unfallrisiko im Alter deutlich ansteigt und das Risiko in jüngeren Altersgruppen prozentual deutlich übertrifft.9–11

Stürze aus dem Stehen oder Sitzen sind die häufigste Unfallursache und führen – aufgrund der osteopenischen oder osteoporotischen Knochenstruktur und der reduzierten Reflexabwehr – trotz geringer Sturzenergie oft zu Frakturen. Die weltweit stetig steigende Inzidenz von osteoporoseassoziierten Frakturen führt zu einer finanziellen Belastung für die Gesundheits- und Sozialsysteme.12 Zudem bleibt aber auch das klinische Ergebnis dieser Patientinnen und Patienten insgesamt unbefriedigend. Die 1-Jahres-Mortalität ist vergleichbar mit malignen Erkrankungen und beträgt bei selbstständig wohnenden Patienten zwischen 15% und 30%; bei Bewohnern von Langzeitpflegeeinrichtungen liegt sie deutlich höher zwischen 40% und 55%. 13–16

Nur ein Drittel bis maximal die Hälfte der betroffenen Patienten erreicht das Mobilitätsniveau von vor dem Trauma. 40% der im Vorfeld selbstständig mobilen Patienten benötigen eine Gehhilfe, 13% der Betroffenen bleiben nach der Fraktur immobil.14,17–19

Die Frakturversorgung gestaltet sich durch 3 Kardinalprobleme besonders anspruchsvoll: a) Die Knochenqualität ist deutlich reduziert und erschwert die Möglichkeiten eines stabilen Knochen-Implantat-Interface. b) Die biologischen Ressourcen für eine adäquate Heilung sind weitgehend aufgebraucht. c) Die kognitiven Möglichkeiten zur Umsetzung notwendiger mobilisierender oder physiotherapeutischer Maßnahmen sind nicht vorhanden.

Zusätzlich werden die Behandler vor große Herausforderungen bezüglich der begleitenden Komorbiditäten sowie der damit einhergehenden Komplikationen gestellt. Ein großer Anteil der Patienten leidet bereits im Vorfeld an funktionalen Defiziten, die nicht nur zu einem erhöhten Sturzrisiko beitragen, sondern vor allem auch die postoperative Genesung limitieren.20 Einige dieser Komplikationen sind spezifisch für diese Patienten und können in geriatrischen Syndromen resultieren, welche mit einer geringeren Überlebenswahrscheinlichkeit assoziiert sind.21

Die modernen Osteosyntheseverfahren bzw. eine Endoprothesenversorgung bei hüftnahen Frakturen haben zwar zu einem deutlichen Rückgang der Mortalität geführt, es sterben aber immer noch bis zu 36% der Patienten innerhalb der ersten 12 Monate nach einer hüftgelenknahen Fraktur.22

Die Herausforderungen

Besondere Herausforderungen bei geriatrischen Patienten sind zum einen die Multimorbidität, welche neben dem Alter das Charakteristikum dieses Kollektivs darstellt, zum anderen die Komplexität, die sich aus der Komorbidität in Bezug auf die Indexerkrankung (Fragilitätsfraktur) und der Multimorbidität generell zusammensetzt. Weitere Risikofaktoren sind das Geschlecht, das Alter und Frailty. Unter Berücksichtigung dieser physiologischen Voraussetzungen ist eine frühzeitige Festlegung des individuellen Therapieziels, eine Priorisierung/Fokussierung auf das Wesentliche (die Frakturversorgung) und die Polypharmazie wichtige Schritte in der Behandlung.13

Im Rahmen der Versorgung alterstraumatologischer Patienten muss berücksichtigt werden, dass die Grenzen zwischen einer noch normalen und einer bereits pathologisch eingeschränkten Organfunktion bei betagten Patienten fließend sind. Die physiologischen Anpassungsmechanismen im Alter sind reduziert und machen die Betroffenen deutlich vulnerabler. Besonders gilt dies bei einer bereits im Vorfeld bestehenden Frailty. Mit zunehmender Ausprägung der Gebrechlichkeit steigen die Aufenthaltsdauer sowie die Krankenhaussterblichkeit signifikant an; die Wahrscheinlichkeit einer Entlassung nach Hause sinkt parallel dazu.23

Das Phänomen der Frailty sagt zudem die Sterblichkeit wesentlich besser voraus als das biologische Alter alleine. Die Rate derer, die sich nach einer Fraktur funktionell vollständig erholen, liegt unter 70%. Zudem haben bereits im Vorfeld gebrechliche Menschen nach einer Fraktur ein mehrfach erhöhtes Risiko, postoperativ in eine stationäre Pflegeeinrichtung entlassen zu werden, wobei sich das Risiko annähernd gleich hoch wie nach einem Schlaganfall darstellt.24–27

Aus diesem Grund sollte Frailty als typisches geriatrisches Syndrom bereits präoperativ erkannt werden. Es sind wirksame Maßnahmen zu setzen, um die typischen Komplikationen gebrechlicher Patienten zu verhindern bzw. in ihrer Intensität zu verringern. Beispiele hierfür stellen die Prävention eines Delirs, die systematische Überprüfung der Medikation sowie das Vorgehen gegen Polypharmazie dar.

Die posttraumatische Funktionseinschränkung einzelner oder mehrerer funktioneller (Sub-)Systeme, welche als Desintegration bezeichnet werden kann, spielt hier eine wichtige Rolle. Aus chirurgischer Sicht sind hier als Subsysteme die Beschaffenheit der Knochenstruktur, die Qualität der Muskulatur und die neuromuskuläre Kontrolle der Bewegung von besonderer Bedeutung. Aus internistisch-geriatrischer Sicht stehen die Herz-Kreislauf-Funktion, eine ausreichende pulmonale Leistungsfähigkeit und die Nierenfunktion im Vordergrund. Nicht zu vernachlässigen sind auch die psychisch-mentalen Ressourcen sowie die soziale Unterstützung durch Dritte. Daher ist es im Behandlungsprozess von besonderer Wichtigkeit, die von der Desintegration betroffenen Systeme und das Ausmaß systematisch zu erfassen, um so das perioperative Management auf die jeweiligen Bedürfnisse anpassen zu können. Hierfür existieren verschiedenste Assessmentinstrumente, um individualisierte präventive Maßnahmen und therapeutische Interventionen im interprofessionellen Kontext ableiten zu können. Solche Programme reduzieren die Mortalität, senken die Verweildauern und sind nachweislich kosteneffektiv.9,28

In Österreich werden derzeit mehr als 40000 alterstraumatologische Frakturen pro Jahr stationär behandelt. Von insgesamt knapp 20000 Frakturen des Femurs jährlich entfallen knapp 85% auf Patienten über 65 Jahre.29

Die strukturelle Organisation und die damit verbundenen Prozesse der meisten österreichischen Krankenhäuser sind aktuell allerdings nicht optimal auf orthogeriatrische Herausforderungen vorbereitet oder ausgelegt. Die optimale prä-, peri- und postoperative Behandlung der größtenteils hochaltrigen Patienten setzt aber eine koordinierte interdisziplinäre und multiprofessionelle Behandlung gemeinsam mit Orthopädie und Traumatologie, Geriatrie und Anästhesie sowie den Nachbardisziplinen der Pflege, der Therapieberufe und dem Entlassungsmanagementsvoraus. Aufgabe für die kommenden Jahre wird es sein, sich sowohl gesundheitspolitisch als auch in neu zu schaffenden intramuralen und extramuralen Strukturen dieses drängenden Themas anzunehmen. Zertifizierungsprozesse können hierzu Impulse und Argumentationsgrundlagen schaffen.

Das Salzburger Zentrum für Alterstraumatologie

Seit 2013 existiert am Uniklinikum Salzburg eine Kooperation zwischen den beiden Universitätskliniken für Geriatrie und Orthopädie/Traumatologie. 2017 wurde diese Zusammenarbeit aufgrund der genannten Fakten in ein fixes alterstraumatologisches Komanagement überführt. In erster Linie umfasst dies eine tägliche internistisch-geriatrische Betreuung aller Patienten über 75 Jahre durch einen Facharzt an der Universitätsklinik für Orthopädie/Traumatologie (Abb.2). Dies bedeutet, dass ein internistischer Facharzt mit Weiterbildung in Geriatrie in der Position eines Oberarztes ein fixer Bestandteil der Mannschaft der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie ist.

Abb. 2: Gerontotraumatologischer Ablauf an der Salzburger UK für Orthopädie und Traumatologie

Zudem wurden wöchentlich stattfindende interdisziplinäre Teamkonferenzen mit allen behandelnden Berufsgruppen etabliert. Dadurch konnte die Zusammenarbeit der involvierten Berufsgruppen intensiviert und optimiert werden. Die interdisziplinäre Kommunikation ist der wesentliche Faktor einer individualisierten, schrittweise aufeinander aufbauenden Versorgungsstrategie mit dem Ziel, das bestmögliche Outcome für unsere Patienten zu erreichen. Es gilt, aus den jeweiligen Fachbereichen die nächsten Behandlungsschritte vorzustellen und in einer Diskussion die Priorisierung festzulegen. Insbesondere die Versorgung internistischer Komplikationen (bspw. kardiale Dekompensationen, Pneumonien oder andere Infektsituationen) oder von Komplikationen wie Demenz, Delir, Frailty und Osteoporose konnten durch die Präsenz einer internistischen Fachärztin/eines internistischen Facharztes verbessert werden. Auch die Verlegung auf die Universitätsklinik für Geriatrie wurde optimiert. Zudem wurden regelmäßige traumatologische Visiten an der Universitätsklinik für Geriatrie eingeführt, was ebenfalls zu einer Optimierung der Versorgung alterstraumatologischer Patienten führte.

Des Weiteren wurde ein alterstraumatologisches Assessment etabliert. Dieses setzt sich zusammen aus der Erfassung

-

der Komorbiditäten,

-

der Mobilität,

-

des Sturzrisikos,

-

der Osteoporoseversorgung,

-

des Ernährungszustandes (in Überarbeitung),

-

des Kognitionszustandes sowie

der Delirwahrscheinlichkeit.

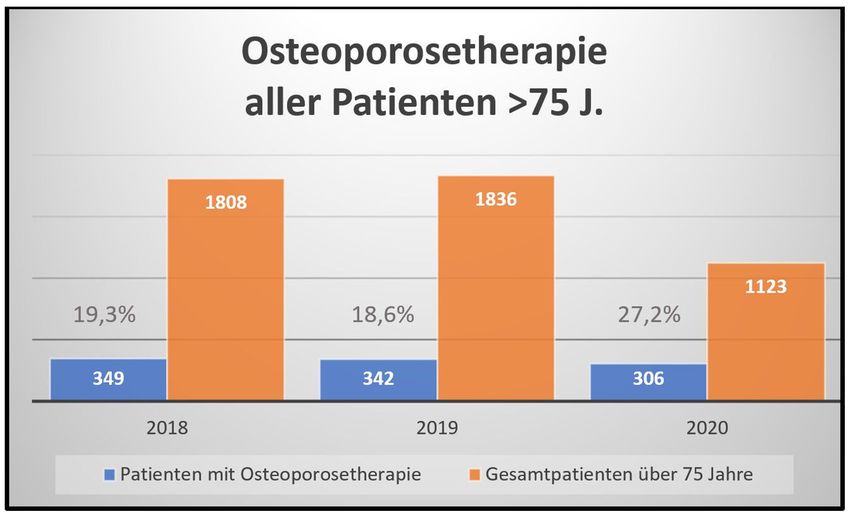

Dadurch wird ein guter Überblick über die aktuelle Situation der Patienten gewonnen und entsprechende Maßnahmen können eingeleitet werden, wie zum Beispiel das Risiko für künftige Frakturen durch die Festlegung einer entsprechenden Osteoporosetherapie zu senken. In Bezug auf die Assessment-Daten verdient die Osteoporoseversorgung eine besondere Erwähnung, da diese bei der Aufnahme in vielen Fällen unzureichend ist (Abb.3). Daher existiert an unserem Zentrum eine Kooperation mit der Universitätsklinik für Nuklearmedizin, sodass Patienten mit spezifischen Fragestellungen innerhalb von 24 Stunden bzw. am nächsten Werktag einen Termin zur Osteodensitometrie und eine entsprechende Therapieempfehlung erhalten.

Zahlen der ersten 3 Jahre unseres Komanagements zeigen, dass der Anteil der über 75 Jahre alten Patienten bei ca. 40% liegt. Senkt man den Altersschnitt auf 65 Jahre, so fallen über 50% der stationären Aufnahmen in diesen Bereich. An der Verweildauer dieser Patienten hat sich nur wenig geändert, wobei einer der Gründe hierfür die intensivere internistische Betreuung sein könnte, was sich jedoch bei verminderten Wiederaufnahmefrequenzen relativiert.

Zurück zur Patientin

Für unsere Patientin bedeutete das Vorhandensein einer derartigen Struktur eine erstmalige internistisch-geriatrische Visite spätestens 24 Stunden nach Aufnahme, eine ausführliche Anamnese mit Erhebung der bisherigen Versorgung, ein ausführliches geriatrisches Assessment sowie das Aufstellen eines Behandlungsplans der interdisziplinären Betreuung inkl. Erhebung des weiteren Versorgungsbedarfs.

Die Patientin wurde nach interdisziplinärer Teamentscheidung innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme mittels nicht zementierter Duokopfprothese versorgt. Eine Vollbelastung postoperativ war gegeben und die Patientin konnte bereits am ersten postoperativen Tag einen erfolgreichen Stehversuch absolvieren. Der weitere Aufenthalt verlief bis zum 7. postoperativen Tag mit täglichen Gang- und Gleichgewichtsübungen unauffällig. Am 7. Tag kam es zu einer Verschlechterung des Allgemeinbefindens, zu einer Temperaturerhöhung und zu einem Anstieg der Entzündungsparameter. Die Wundkontrolle ergab keinen Hinweis auf einen prothesenassoziierten Frühinfekt. In der weiteren Diagnostik ergab sich eine beginnende Pneumonie. Diese wurde mit intensiver Atemtherapie durch die Physiotherapeuten und Antibiotikatherapie erfolgreich therapiert. Am 14. postoperativen Tag wurde die Patientin letztlich in ihr häusliches familiäres Umfeld entlassen.

Literatur:

1 Devas MB: The geriatric orthopaedic unit. J Bone Joint Surg Br 1963; 49-B: 186-7 2 Clark AN: Management of the fractured neck of femur in the elderly patient. Gerontol Clin 1966; 8: 321-6 3 Sabharwal S, Wilson H: Orthogeriatrics in the management of frail older patients with fragility fracture. Osteoporos Int 2015; 26: 2387-99 4 British Orthopaedic Association: The care of patients with fragility fractures. Blue Book 2007 5 Patel NK et al.: Implementing the national hip fracture database: an audit of care. Injury 2013; 44(12): 1934-9 6 Statistik Austria:

www.statistik.at/Lebenserwartung

(12.3.2020) 7 Gullberg B et al.: World-wide projections for hip fracture. Osteoporos Int 1997; 7(5): 407-13 8 Marks R: Hip fracture epidemiological trends, outcomes, and risk factors, 1970-2009. Int J Gen Med 2010; 3: 1-17 9 Liener U et al. Weißbuch Alterstraumatologie. Verlag W. Kohlhammer 2018 10 Bleibler F et al.: The health burden and cost of incident fractures attributable to osteoporosis from 2010 to 2015 in Germany - a demographic simulation model. Osteoporos Int 2013; 24: 835-47 11 Kuratorium für Verkehrssicherheit.

https://www.kfv.at/forschung/sport-und-freizeitsicherheit/fachpublikationen/

(26.4.2020) 12 Dorner T et al.: Austrian Osteoporosis Report: epidemiology, lifestyle factors, public health strategies. Wien Med Wochensch 2009; 159(9-10): 221-9 13 Böcker W et al. Alterstraumatologie. Verlag Schattauer 2018 14 Kim SM et al.: Prediction of survival, second fracture, and functional recovery following the first hip fracture surgery in elderly patients. Bone 2012; 50(6): 1343-50 15 Tajeu GS et al.: Death, debility, and destitution following hip fracture. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2014; 69(3): 346-53 16 Buecking B et al.: (2017). Predictors of noninstitutionalized survival 1 year after hip fracture: A prospective observational study to develop the Marburg Rehabilitation Tool for Hip fractures (MaRTHi). Medicine (Baltimore) 2017; 96(37): e7820 17 Hansson S et al.: Complications and patient-reported outcome after hip fracture. A consecutive an-nual cohort study of 664 patients. Injury 2015; 46(11): 2206-11 18 Dailiana et al.: Surgical treatment of hip fractures: factors influencing mortality. Hippokratia 2013; 17(3): 252-7 19 Mariconda M et al.: (2016). Factors predicting mobility and the change in activities of daily living after hip fracture: a 1-year prospective cohort study. J Orthop Trauma 2016; 30(2): 71-7 20 Grigoryan KV et al.: Orthogeriatric care models and outcomes in hip fracture patients: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Trauma 2014; 28(3): e49-55 21 Marcantonio ER et al.: Delirium is independently associated with poor functional recovery after hip fracture. J Am Geriatr Soc 2000; 48(6): 618-24 22 Abrahamsen B et al.: Excess mortality following hip fracture: a systematic epidemiological review. Osteoporos Int 2009; 20(10): 1633-50 23 Krishnan M et al.: Predicting outcome after hip fracture: using a frailty index to integrate comprehensive geriatric assessment results. Age Ageing 2014; 43: 122-6 24 Tang VL et al.: Rates of recovery to prefracture function in older persons with hip fracture: an observational study. J Gen Intern Med 2017; 32: 153-8 25 Joseph B et al.: Superiority of frailty over age in predicting outcome among geriatric trauma patients: a prospective analysis. JAMA Surg 2014; 149(8): 766-72 26 Oresanya L t al.: Preoperative assessment of the older patient: a narrative review. JAMA 2014; 311(20): 2110-20 27 Rapp K et al.: Risk of nursing home admission after femoral fracture compared with stroke, myocardial infarction and pneumonia.JAm Med Dir Assoc 2015; 16(8): 715e7-1228 Swart E et al.: Dedicated perioperative hip fracture comanagement programs are cost-effective in high-volume centers: an economic analysis. Clin Orthop Relat Res 2016; 474(1): 222-33 29 Statistik Austria.

www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/gesundheit/stationaere_aufenthalte/spitalsentlassungen_nach_ausgewaehlten_diagnosen/index.html

(13.06.2020)

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...