Erwartungen an eine Schulterstabilisierung

Autoren:

Dr. Gerwin Haybäck

a.o. Univ.-Prof. Dr. Alexander Auffarth, MSc

Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, LKH Salzburg, Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg

E-Mail: g.haybaeck@salk.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der folgende Artikel präsentiert eine Studie von Karpinski et al., welche im Oktober 2021 im Journal of Clinical Medicine publiziert wurde.1 Die zentrale Frage der Studie war, ob Chirurgen wissen, was Patienten konkret von einer Operation zur Stabilisierung des Schultergelenkes erwarten. Darüber hinaus wurde der Einfluss diverser Faktoren auf die Erwartungshaltung der Patienten untersucht.

Keypoints

-

Im Wesentlichen schätzen Chirurgen die Erwartungen ihrer Patienten an das Ergebnis einer Operation zur Schulterstabilisierung richtig ein.

-

Die Erwartungen von Patienten an eine schulterstabilisierende Operation sind Stabilität, Beweglichkeit, Schmerzfreiheit, Kraft und Kosmetik (Reihung in absteigender Gewichtung).

-

Der Stellenwert der Stabilität des Schultergelenks zulasten anderer Faktoren (z.B. von Beweglichkeit) wird von Chirurgen höher eingeschätzt als von Patienten.

-

Je ausführlicher und verständlicher die präoperative Aufklärung durchgeführt wird, desto besser stimmen die Erwartungen der Patienten und Chirurgen an den Eingriff überein, was die Zufriedenheit mit dem Operationsergebnis steigert.

Mit einer Inzidenz von 11–32 Luxationen/100000Personen/Jahr ist die Schulterluxation ein häufiges Verletzungsmuster.2–4 In der Folge einer Schulterluxation kann durch Läsionen des Weichteilgewebes (Labrum und Kapsel) und/oder Läsionen von knöchernen Strukturen (Glenoid und Humeruskopf) eine strukturelle Instabilität des Schultergelenks entstehen. In derartigen Fällen kann durch arthroskopische oder offene Eingriffe, wie die Bankart-Operation, eine Remplissage, eine Operation nach Latarjet oder eine Beckenkammspanplastik, die Stabilität des Schultergelenks wiederhergestellt werden. Die Wahl des Verfahrens richtet sich nach der verletzten Struktur und den Präferenzen des Chirurgen.6–14

Da die Patienten präoperativ nicht nur an der Instabilität des Gelenks, sondern häufig auch an Schmerzen, eingeschränkter Beweglichkeit, Kraftverlust und Angst vor (Re-)Luxationen leiden, gehen die Erwartungshaltungen von Patienten an das Ergebnis des Eingriffs über die Wiederherstellung der Stabilität hinaus.15

In die prospektive, multizentrische Studie1 wurden 204 erwachsene Patienten, bei denen eine Operation zur Schulterstabilisierung geplant war, eingeschlossen. Die Daten wurden mittels präoperativ beantworteter Fragebögen erhoben. Insgesamt gelangten 190 Fragebögen zur Auswertung. Es wurden soziodemografische und pathologiespezifische Daten erfasst. Dazu wurden unter anderem der Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), der Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI), der ROWE-Score, der Subjective Shoulder Value (SSV) und die Visual Analog Scale (VAS) abgefragt.16–18 Außerdem wurden durch den „Hospital for Special Surgery Shoulder Surgery Expectations Survey“ (HSS)19 die Erwartungshaltungen in Bezug auf das Ergebnis der Operation im Hinblick auf Stabilität, Kraft, Schmerzreduktion, Kosmetik, Beweglichkeit, Bewegungsumfang, Einfluss auf Alltag, Arbeit und Sport eruiert. Ebenso wurden Fragen zur Einschätzung des postoperativen Verlaufs (Rehabilitationsdauer, Narbenlänge, Physiotherapie etc.) und zu Einflussfaktoren für die Wahl des Chirurgen (Sympathie, Aussehen, Erfahrung etc.) gestellt. Zusätzlich wurden von 25 Schulterchirurgen die Einschätzungen dazu mittels Fragebögen erhoben.

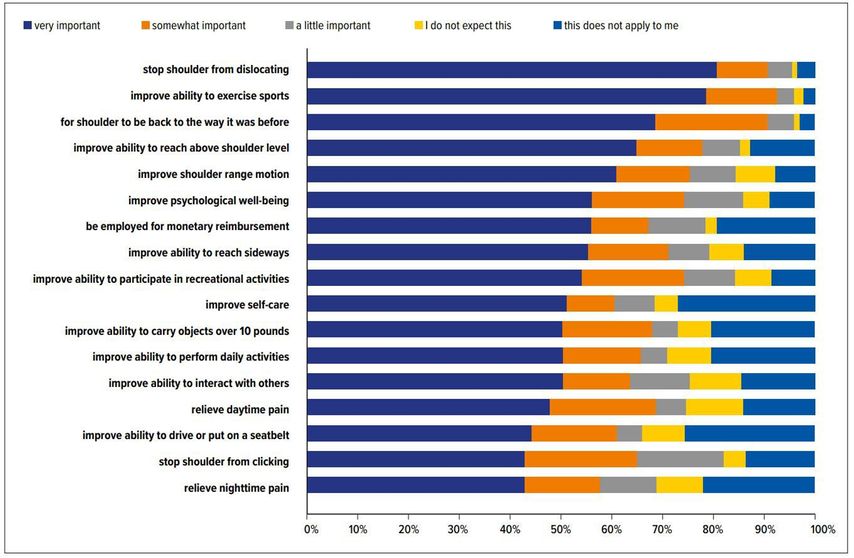

Die Auswertung der HSS ergab, dass für Patienten die Verhinderung künftiger Luxationen das wichtigste durch einen Eingriff zu erreichende Ziel darstellte. An zweiter Stelle wurde das Wiedererlangen der Möglichkeit, an körperlichem Training und sportlichen Aktivitäten teilzunehmen, genannt. An dritter Stelle wurde das Erreichen des Zustandes der Schulter vor der Instabilität angeführt. Einen genauen Überblick über die Reihung aller Ziele gibt Abbildung1.

Darüber hinaus ergab eine von den Patienten vorgenommene Bewertung der angeführten Faktoren nachstehende Reihung in absteigender Wichtigkeit: Stabilität, Beweglichkeit, Kraft, Schmerz, Kosmetik. Im Vergleich dazu schätzten die Chirurgen die Erwartungen der Patienten in folgender Rangfolge ein: Stabilität, Beweglichkeit, Schmerz, Kraft, Kosmetik.

Für beide Gruppen stand die Stabilität an erster Stelle. Ein Unterschied in der Reihung zeigte sich lediglich bei den Zielen Kraft und Schmerz. Von den Patienten wurde Kraft wichtiger als Schmerz bewertet (Rang 3 und 4), in der Gruppe der Chirurgen wurde dem Schmerz mehr Bedeutung beigemessen als der Kraft.

Sowohl die Patienten als auch die Chirurgen wurden außerdem dazu befragt, wie wichtig sie den Gewinn der Stabilität im Vergleich bzw. zulasten der übrigen Faktoren einschätzten. Ein signifikanter Unterschied zwischen Patienten- und Chirurgengruppe konnte hierbei dargestellt werden: Von Chirurgen wurde dem Erlangen von Stabilität zulasten der Beweglichkeit ein höherer Stellenwert beigemessen als von Patienten. Im Umkehrschluss war den Patienten der Gewinn des vollen Bewegungsausmaßes wichtiger, als es die Chirurgen vermuteten.

Die Ergebnisse zeigten ferner, dass für jüngere Patienten mit niedrigem BMI und VAS die Stabilität eine große Bedeutung hatte, während für ältere Patienten die Schmerzfreiheit eine größere Rolle spielte als die Stabilität.

Je ungünstiger die Ergebnisse der pathologiespezifischen Fragebögen (WOSI, ROWE und SSV) waren und je kürzer die Symptome bestanden, umso wichtiger war den Patienten das Erlangen von Schmerzfreiheit, Beweglichkeit und Kraft. Die Stabilität rückte etwas in den Hintergrund. Die Erklärung dafür könnte sein, dass bei akuten Pathologien die Schmerzen und die Funktionseinschränkung die zentralen Symptome darstellen, während bei chronischen Pathologien die Instabilität im Vordergrund steht.

Abb. 1: Auswertung des Hospital for Special Surgery Shoulder Surgery Expectations Survey (mod. nach Karpinski et al. 2021)1

Es gilt daher, die individuellen Bedürfnisse, das Alter und die sportlichen Anforderungen des Patienten genauer zu erfragen und in die Behandlung einfließen zu lassen. Zudem bringen manche chirurgische Verfahren unterschiedliche postoperative Bewegungseinschränkungen mit sich.9,11,13 Auch diese Aspekte sollten mit dem Patienten vor dem jeweiligen Eingriff genau diskutiert werden, um eine realistische Erwartungshaltung zu schaffen. Je umfangreicher und detaillierter die präoperative Aufklärung durchgeführt wird, desto besser stimmen die präoperativen Erwartungen von Patienten und Chirurgen überein. Dies wiederum erhöht die postoperative Zufriedenheit der Patienten.19–23

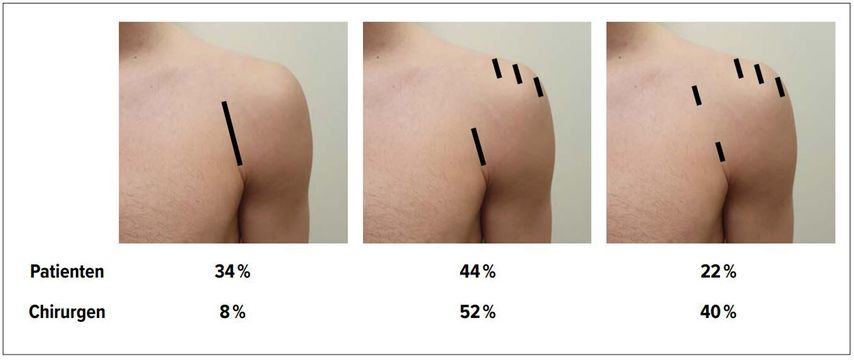

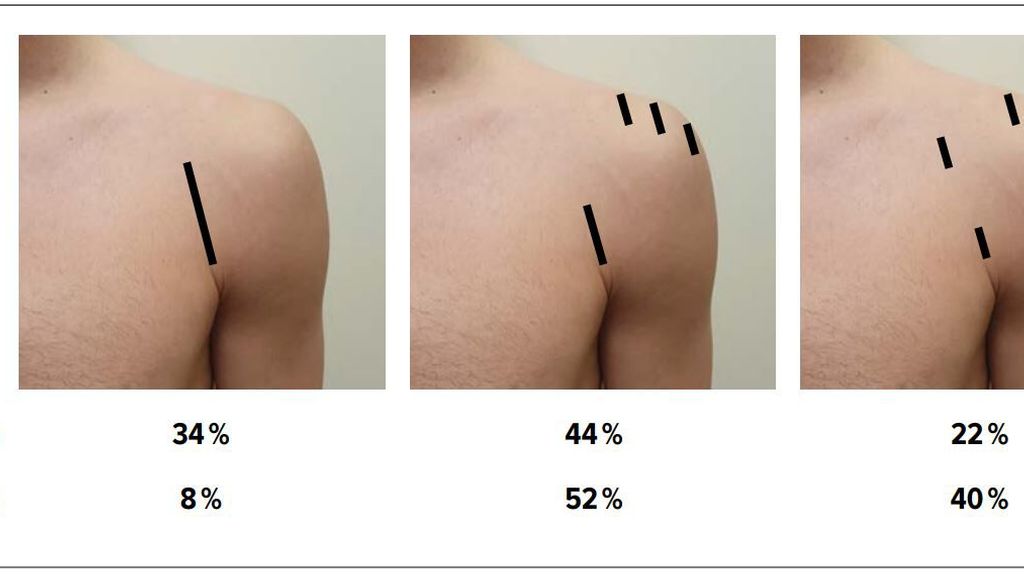

Hinsichtlich der Zugangswahl zeigte sich, dass die Patienten längere Narben für eine stabile Schulter in Kauf nehmen – anders als die Chirurgen vermuteten. Insgesamt spielte die Kosmetik bei Schulterstabilisierungsoperationen aber sowohl für Patienten als auch für Chirurgen eine untergeordnete Rolle. Das bevorzugte Narbenmuster wurde mit drei Beispielbildern abgefragt und ist in Abbildung 2 dargestellt. Dabei wurde ein signifikanter Unterschied zwischen der Wahl der Patienten und jener der Chirurgen festgestellt. Die Auswahl der drei Varianten der Narbenkonfiguration innerhalb der Patientengruppe zeigte keinen signifikanten Unterschied.

Die Patienten wurden über die maximale Dauer der Ruhigstellung, Physiotherapie, Schmerzen, Hospitalisierung und Nachsorge, welche sie für eine stabile Schulter in Kauf nehmen würden, befragt. Die Einschätzungen der Chirurgen deckten sich bei diesen Themen mit den Angaben der Patienten. Generell zeigte sich, dass Patienten mit niedrigerem SSV, höherem VAS und kürzer andauernden Symptomen eine längere Hospitalisierung und eine längere Physiotherapie in Kauf nehmen würden.

Ferner wurden die Patienten zu den wichtigsten Einflussfaktoren die Wahl des Chirurgen betreffend befragt. Angeführt wurden dabei chirurgische Fähigkeiten, Alter/Erfahrung, Sympathie, Empathie und Aussehen. Bei den Faktoren Alter/Erfahrung, Empathie und Aussehen zeigte sich kein Unterschied zwischen den Einschätzungen von Patienten und Chirurgen. Beide Gruppen nannten die chirurgischen Fähigkeiten als wichtigsten Aspekt. Für Patienten spielten die chirurgischen Fähigkeiten eine signifikant größere Rolle, als es die Chirurgen erwarteten. Umgekehrt wurde der Faktor Sympathie von den Chirurgen wichtiger eingeschätzt, als es von den Patienten tatsächlich angegeben wurde – auch dabei zeigte sich ein signifikanter Unterschied.

Die Limitationen der Studie von Karpinski et al. sind, dass die Patienten ihre Erwartungen an das Ergebnis des Eingriffs höher angegeben haben könnten, um die Bemühungen der Chirurgen damit zu beeinflussen. Außerdem unterscheiden sich die präoperativen Aufklärungsgespräche der Chirurgen abhängig von deren Zeit, Erfahrung und möglicherweise auch Sympathie für den Patienten. Die Chirurgen wurden zudem beim Ausfüllen der Fragebögen im Gegensatz zu den Patienten nicht von einem Forschungsassistenten unterstützt, wodurch es zu Missverständnissen gekommen sein kann.

Kurz gesagt zeigt die Studie, dass die Erwartungen von Patienten und Chirurgen an das Ergebnis einer Operation zur Schulterstabilisierung weitgehend übereinstimmten. Ein signifikanter Unterschied zeigte sich darin, dass die Chirurgen dem Ziel der Stabilität zulasten anderer Faktoren höhere Priorität zuschrieben. Bei der Planung eines solchen Eingriffs sollten die individuellen Bedürfnisse und subjektiven Erwartungen der Patienten beachtet und eine ausführliche Aufklärung durchgeführt werden. Um eine höhere Zufriedenheit und bessere Compliance der Patienten zu erzielen, sollte außerdem der klinikspezifische Therapiealgorithmus angepasst werden und es gilt neue Therapiekonzepte zu erarbeiten.

Literatur:

1 Karpinski K et al.: Differences in patients‘ and surgeons‘ expectations before shoulder stabilization surgery. J Clin Med 2021; 10(20): 4661 2 Simonet WT et al.: Incidence of anterior shoulder dislocation in Olmsted County, Minnesota. Clin Orthop Relat Res 1984; (186): 186-91 3 Krøner K et al.: The epidemiology of shoulder dislocations. Arch Orthop Trauma Surg 1989; 108(5): 288-90 4 Liavaag S et al.: The epidemiology of shoulder dislocations in Oslo. Scand J Med Sci Sports 2011; 21(6): e334-40 5 Lacheta L et al.: [Recurrent instability and instability arthropathy]. Unfallchirurg 2018; 121(2): 142-51 6 Boehm E et al.: Arthroscopic iliac crest bone grafting in recurrent anterior shoulder instability: minimum 5-year clinical and radiologic follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2021; 29(1): 266-74 7 Vermeulen AE et al.: Long-term clinical outcome of arthroscopic Bankart repair with suture anchors. J Shoulder Elbow Surg 2019; 28(5): e137-e43 8 Elmlund A et al.: Along-term clinical follow-up study after arthroscopic intra-articular Bankart repair using absorbable tacks. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2008; 16(7): 707-12 9Buckup J et al.: Functional outcome and return to sports after the arthroscopic latarjet procedure in young and physically active patients. Arch Orthop Trauma Surg 2020; 140(10): 1487-94 10 Meraner D et al.: 10 years of arthroscopic Latarjet procedure: outcome and complications. Indian J Orthop 2019; 53(1): 102-10 11 Zhu YM et al.: rthroscopic Latarjet procedure with anterior capsular reconstruction: clinical outcome and radiologic evaluation with a minimum 2-year follow-up. Arthroscopy 2017; 33(12): 2128-35 12 Moroder P et al.: Clinical and radiological long-term results after implant-free, autologous, iliac crest bone graft procedure for the treatment of anterior shoulder instability. Am J Sports Med 2018; 46(12): 2975-80 13 Anderl W et al.: Arthroscopic implant-free bone grafting for shoulder instability with glenoid bone loss: clinical and radiological outcome at a minimum 2-year follow-up. Am J Sports Med 2016; 44(5): 1137-45 14 Saier T et al.: How satisfied are patients with arthroscopic Bankart repair? A 2-year follow-up on quality-of-life outcome. Arthroscopy 2017; 33(10): 1777-85 15 Moroder P et al.: Use of shoulder pacemaker for treatment of functional shoulder instability: proof of concept. Obere Extrem 2017; 12(2): 103-8 16 Kirkley A et al.: The development and evaluation of a disease-specific quality of life measurement tool for shoulder instability. The Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI). Am J Sports Med. 1998; 26(6):7 64-72 17 Gilbart MK, Gerber C: Comparison of the subjective shoulder value and the Constant score. J Shoulder Elbow Surg 2007; 16(6): 717-21 18 Rowe CR, Zarins B: Chronic unreduced dislocations of the shoulder. J Bone Joint Surg Am. 1982; 64(4): 494-505 19 Mancuso CA et al.: Patients‘ expectations of shoulder surgery. J Shoulder Elbow Surg 2002; 11(6): 541-9 20 Plath JE et al.: Patients‘ expectations of shoulder instability repair. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2018; 26(1): 15-23 21 Mancuso CA et al.: Randomized trials to modify patients‘ preoperative expectations of hip and knee arthroplasties. Clin Orthop Relat Res 2008; 466(2): 424-31 22 Johansson K et al.: Preoperative education for orthopaedic patients: systematic review. J Adv Nurs 2005; 50(2): 212-23 23 Kruzik N: Benefits of preoperative education for adult elective surgery patients. Aorn J 2009; 90(3): 381-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...