<p class="article-intro">Die schaftfreie anatomische Schulterendoprothetik ist mittlerweile etabliert und auch im inversen Bereich gibt es Erfahrungen von mehr als 10 Jahren. In eigenen Vergleichsuntersuchungen wurde geprüft, ob schaftfreie inverse Prothesen im Vergleich zu schaftgeführten mittelfristig gute oder sogar bessere Ergebnisse liefern. </p>

<hr />

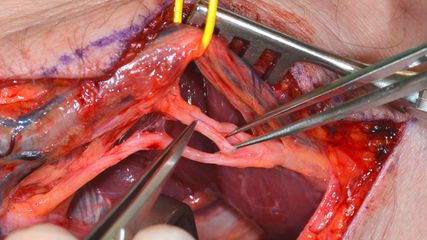

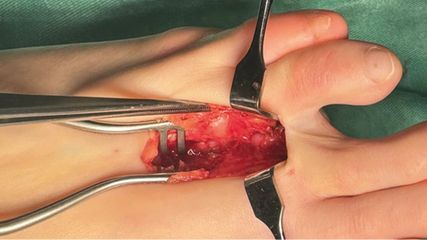

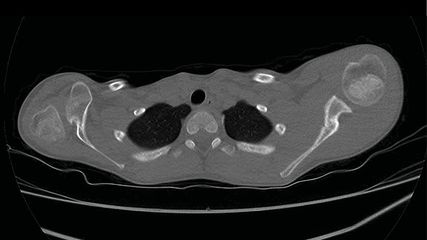

<p class="article-content"><p>Im Bereich der Schulterendoprothetik besteht seit 2004 ein deutlicher Trend zu schaftfreier Versorgung. Speziell im anatomischen Versorgungsbereich haben viele Implantathersteller mittlerweile eine solche im Portfolio, mit teils erheblichen Unterschieden in Verankerungsart und Form. Mehrfach haben Studien hierzu sehr gute Ergebnisse gezeigt, die Nachteile der Schaftführung konnten vermindert werden. <br />Die sogenannte zweite Generation von schaftfreien Implantaten bietet auch eine Konversion von anatomisch auf invers (Churchill, Athwal CRMM 2016). Im inversen Bereich gibt es zunehmend Interesse und Erfahrungen, aber bislang noch wenige Studien und nur wenige Anbieter. Bessere Voraussetzungen für Folgeeingriffe, Knochenerhalt und geringere Notching-Raten sollen aus der anatomiegerechteren Implantation und proximalen Verankerung ableitbar sein. In eigenen Vergleichsuntersuchungen wurde geprüft, ob schaftfreie inverse Prothesen im ausgewählten Patientengut mittelfristig vergleichbar gute oder bessere Ergebnisse bieten.</p> <h2>Was ist schaftfrei, weshalb schaftfrei?</h2> <p>Von schaftfreier Versorgung spricht man bei rein metaphysärer Verankerung der Prothese ohne Eröffnung der Diaphyse. Die Primärfixation beruht auf einer Pressfittechnik in zementfreier Form und wird spongiös eingebracht. Trabekuläres Titan (SMR, Lima Corporate), Plasmaspraying oder Hydroxylapatit-Beschichtungen (TESS, Zimmer Biomet) unterstützen den Einheilungsvorgang oder wirken osteokonduktiv, und Mikromotionen erhalten die periprothetischen Knochenanteile.<br />Bei Schaftführung führt eine Ableitung der Kräfte in die Diaphyse im Langzeitverlauf – aufgrund einer Minderung der Mikrobewegungen – zum Knochenabbau im proximalen Bereich des Humerus (Stressshielding bis zu 80 % ) und erhöht das Komplikationsrisiko im Revisionsfall deutlich (bis zu 16 % intraoperative Schaftfrakturen bei Revisionen: Sperling et al., CORR 2015). <br />Im Hinblick auf die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung und die wachsenden Aktivitätslevel und Ansprüche unserer Patienten sollte in unsere Überlegungen einfließen, dass auch im periprothetischen Frakturfall (bis 2,3 % ) die Notwendigkeit langstreckiger Zugänge mit Knochenverlust und erhöhten Komplikationszahlen besteht.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s37_1.jpg" alt="" width="2150" height="767" /></p> <h2>Vorteile schaftfreier Prothesen</h2> <p>Operative Vorteile betreffen die einfache anatomische Positionierungsmöglichkeit und Anpassung an eventuelle fehlverheilte knöcherne Situationen. Das anatomische posteriore und mediale Offset des Kopfes (0,1–5,4mm) in Bezug zur Schaftachse lässt sich durch schaftfreie Systeme besser rekonstruieren und die individuelle weichteilige Anatomie besser respektieren. Zeitersparnis und Minderung intraoperativer Komplikationen wie Schaftsprengungen (bis 2,3 % ) sind bekannt. Der Verlust der Tuberkula durch schaftgeführtes Aufreamen der Metaphyse oder schwierige varische oder zu proximale Positionierungen der Schaftprothese sind dadurch vermeidbar.</p> <h2>Nachteile schaftfreier Prothesen</h2> <p>Noch besteht kein klares reproduzierbares Kriterium zur Bestimmung der Knochenqualität für eine schaftfreie Versorgung. Präoperative Messungen der Knochendichte oder des „deltoid tuberosity index“ (Spross et al., CORR 2015) geben Anhaltspunkte zur Beurteilung des Knochens, aber bilden insbesondere die Strukturen der Metaphyse nicht ab. Sie erlauben auch keine Rückschlüsse auf das ossäre Heilungspotenzial. Derzeit bleiben nur die subjektive Beurteilung der Spongiosaqualität nach Resektion der Kalotte mittels Fingerdruck und der Ausschluss von knöchernen Defektsituationen bei zystischen Veränderungen oder Verletzungen/Frakturen der Integrität des kortikalen Ringes. Eine vorsichtige Präparation und ein gutes Pressfit von weniger als 150µm Spaltbildung sind Voraussetzung für eine gute Einheilung im spongiösen Knochen. Eine Kompaktierung mittels Knochenchips ist derzeit nicht nachweisbar vorteilhaft. Jedenfalls sind eine gesunde Knochenheilung und Durchblutung Voraussetzung für die Einheilung der metaphysären Komponente.<br />Die radiologischen Erfahrungen haben gezeigt, dass schaftfreie Designs eine Streustrahlung/Artefakte vornehmlich in Zone 1 und 2 erzeugen können, die als Minderung der Knochenqualität um bis zu 23 % interpretiert wurden (Churchill RS, JBJS 2016; Collin P, Int Orth 2017). Bei entsprechender Anpassung des Röntgens mittels Verringerung der Röhrenspannung (KV) lassen sich deutlich bessere Bildgebungen erreichen.</p> <h2>Eigene Vergleichsergebnisse schaftfrei versus schaftgeführt</h2> <p>Im Rahmen von Nachuntersuchungen (Rücklaufquote von 68 % ) der frühen und mittelfristigen Ergebnisse wurden die Patienten nach schaftfreier inverser Prothesenversorgung durch einen unabhängigen Untersucher klinisch und radiologisch nachuntersucht und die Ergebnisse von 2006 bis 2013 mit Patienten nach schaftgeführter inverser Versorgung direkt gematcht. Das Patientenalter lag im Durchschnitt bei 74,5 Jahren; das Geschlechterverhältnis lag bei 2,3:1 (w:m). Die OP-Indikation wurde auf Cuffarthropathien ohne Voroperationen festgelegt, und Patienten mit Frakturen, rheumatischen Erkrankungen, zystischen Veränderungen und nierenerkrankte Patienten wurden ausgeschlossen. 6 Patienten waren zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung bereits verstorben. 7 Patienten waren nicht zur Vorstellung verfügbar, sie teilten jedoch telefonisch ihre hohe Zufriedenheit mit.<br />Die Röntgenuntersuchungen (true-ap und axial) wurden von unabhängigen Radiologen auf Zeichen von Osteolyse, Migration und Radioluzenzen beurteilt. Zusätzlich wurden der Inklinationswinkel („neck shaft angle“, NSA), die Lateralisierung und auch die subacromiale Distanz vermessen.<br />In den klinischen Ergebnissen zeigten sich sehr zufriedenstellende Werte mit einer sehr hohen Zufriedenheit der Patienten von 1,1 (stemless) zu 1,4 (stem), einer VAS von 0,4 (stemless) zu 1,2 (stem) und einem SSV von 86,6 (stemless) zu 82,4 (stem). Der Constant-Score lag bei 65,4 (stemless) zu 64,6 (stem), der ASES bei 76,2 versus 78,0. Auch bilateral versorgte Patienten unter häufiger Verwendung von zwei Unterarmkrücken zeigten sich sehr zufrieden.<br />Im Funktionstest fanden sich sehr gute Werte mit einem Trend zu besseren Werten der IRO und Flexion in der schaftfreien Gruppe bei FLEX 7,9:7,0, ABD 6,9:6,8, ER 6,6:7,3 und IR 5,3:4,2.<br />Die OP-Dauer war im schaftfreien Bereich mit durchschnittlich 80,5 versus 109,5 Minuten deutlich geringer. Bluttransfusionen wurden in der schaftfreien Gruppe nicht benötigt, in der schaftgeführten Gruppe waren sie zweimal erforderlich.<br />An Komplikationen fanden sich in der schaftfreien Gruppe ein symptomatisches Os acromiale mit folgender Pin-Cerclage und eine traumatische Schulterluxation nach Sturz 4 Jahre postoperativ. Diese konnte unkompliziert mittels Inlaywechsel und SSC-Refixation bei stabilem Invers-Body versorgt werden. In der Schaftgruppe fanden sich zwei Hämatome, eine Parästhesie und ein symptomatisches Schnappen bei medialisiertem Drehzentrum, die zwei Hämatomdrainagen und einen Inlaywechsel nach sich zogen. <br />Vollständige Prothesenlockerungen mit folglicher Revisionsnotwendigkeit kamen in beiden Gruppen nicht vor.<br />Die radiologischen Ergebnisse zeigten hinsichtlich des „inferior notching“ in der schaftfreien Gruppe nur Notching vom Grad 1, und zwar in 8,5 % . In der schaftgeführten Gruppe fand sich Notching Grad 1 in 20 % , Grad 2 in 17 % und Grad 3 in 13 % . Weiters zeigten sich in der Schaftgruppe eine verstärkte Medialisierung und eine erhöhte subacromiale Distanz. Fragliche partielle Osteolysen fanden sich in der Stemless-Gruppe nur einmal in Zone 4 und zweimal in Zone 1, in der Schaftgruppe dreimal in Zone 1 und viermal in Zone 2. Ein Knochenabbau konnte bei der Stemless-Gruppe nicht gefunden werden. Am auffälligsten zeigte sich der Unterschied der schaftfreien Inklination beim NSA von durchschnittlich 134,4° (116°–152°) versus 155° fixem Winkel der Schaftprothesen (Abb. 4).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s37_2.jpg" alt="" width="868" height="1613" /></p> <h2>Beurteilung und Interpretation</h2> <p>Die verwendeten schaftfreien Verankerungssysteme zeigen im ausgewählten Patientengut in den Beobachtungen von 2006 bis heute auch für inverse Schulterprothesensysteme exzellente Ergebnisse bei gesicherter Primärfixation. Der Benefit des Knochenerhaltes der Metaphyse und der Tuberkula durch Aufrechterhaltung der Mikrobewegungen kann bestätigt werden.<br />Die optimierte anatomische Platzierung der Prothese scheint klinisch leichte Vorteile zu bringen. Weitere Einflussgrößen wie die Glenosphärengröße, -positionierung, Medialisierung/Lateralisierung, Weichteilbehandlung und Muskelspannung erschweren jedoch die klare Beurteilung und Vergleichbarkeit. Wie stark die vermehrte Lateralisierung (+3mm bei der Stemless-Gruppe) und eine geringere Distalisierung ausschlaggebend sind, bleibt zu beobachten, da die Vergleichbarkeit von Schulterröntgen durch nicht standardisierte und nicht skalierte Röntgenaufnahmen eingeschränkt ist. Eine bessere Beurteilung von Röntgenaufnahmen bei schaftfreien Prothesendesigns ist durch eine Veränderung der Röntgenstrahlenhärte (Verringerung der KV) zu erreichen (Hudek et al., JOR 2016).<br />Die Verringerung des NSA durch die variable Implantationsposition bei schaftfreien Designs zeigt im Langzeitverlauf von bis zu 10 Jahren geringere Notching-Raten bei sehr guten klinischen Ergebnissen ohne eine erhöhte Instabilitätsrate. Die Vorteile des Knochenerhalts und die Minderung von Komplikationen im Revisionsfall sind auch aus eigenen Erfahrungen eindeutig – so lassen sich künftig bessere Ergebnisse nach Revisionen erwarten.</p> <h2>Ausblick</h2> <p>Verbesserte und konvertierbare schaftfreie Systeme liegen im Trend und bieten potenziell Vorteile für den Patienten und im Revisionsfall. Im eigenen Vorgehen werden schaftfreie Systeme bevorzugt und speziell bei jüngeren Patienten verwendet. Die Risiko-Nutzen-Abwägung und die Beurteilung der Voraussetzungen für ein schaftfreies Vorgehen obliegen der Erfahrung und Einschätzung des spezialisierten Schulterchirurgen.</p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>bei den Verfassern</p>

</div>

</p>