Die winkelstabile Sternplatte zur Behandlung von Patellafrakturen

Autoren:

Dr. Lukas B. Moser, PhD

Dr. Clelia Appel-Ersek

OA Dr. Martin Zegner

Prim. Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Dietmar Dammerer, MSc PhD

Klinische Abteilung für Orthopädie und Traumatologie, Universitätsklinikum Krems

Korrespondenz:

E-Mail: lukas_b_moser@yahoo.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Patellafraktur ist eine seltene (1%), aber komplikationsbehaftete Fraktur.1 Bei fast einem Drittel der Patienten kommt es postoperativ zu belastungsabhängigen Schmerzen, chronischen Reizzuständen sowieKraft- und Funktionsverlusten.2 Posttraumatische arthrotische Veränderungen sind in Einzelstudien sogar in bis zu 70% der Patellafrakturen beschrieben.3

Keypoints

-

Die modifizierte AO-Zuggurtung galt bisher trotz häufiger implantatbezogener Komplikationen als Goldstandard in der Versorgung von Patellafrakturen.

-

Es zeichnet sich ein Trend hin zur Versorgung mittels winkelstabiler Platten ab, die insbesondere bei komplexen mehrfragmentären Frakturen einen hohen Stellenwert haben.

-

Biegung und Zuschneiden der Sternplatte ermöglichen einen individuellen, patientenspezifischen Zugang.

-

Die distalen Locherweiterungen und die Option einer zusätzlichen Augmentation mittels Nähten ermöglichen auch bei komplexen Frakturen mit kleinen Fragmenten eine gute Fixierung.

-

Der Entfall der Notwendigkeit einer Materialentfernung ist ein Vorteil der Sternplatte.

Leitlinienbasierte Versorgung

Die evidenzbasierte S2e-Leitline zur Versorgung von Patellafrakturen wurde von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie im September 2019 aktualisiert.4

Ziele der konservativen und operativen Versorgung sind:

-

der Erhalt bzw. die Wiederherstellung der anatomischen Form der Patella

-

die Schaffung einer glatten retropatellaren Gelenkfläche

-

ein funktionsfähiger Streckapparat

Operationsindikationen sind:

-

Frakturen mit Dislokation und/oder Stufenbildung ≥2mm

-

aufgehobene Streckfähigkeit des Beines (Bein kann nicht gestreckt von der Unterlage gehoben werden)

-

offene Patellafrakturen

-

gleichzeitige Versorgung anderer kniegelenksnaher Verletzungen

Diagnostik

Die Diagnostik erfolgt mittels konventioneller Röntgendiagnostik (antero-posterior, seitlich) und bei Bedarf ergänzender Computertomografie (CT) bei multifragmentären Frakturen oder unklaren Frakturausläufern.

Die Durchführung einer ergänzenden CT spielt gerade im Hinblick auf unklare Frakturausläufer eine entscheidende Rolle.5 So konnte in Studien gezeigt werden, dass das Frakturausmaß und insbesondere die Mitbeteiligung des distalen Pols bei konventioneller Röntgendiagnostik oft unterschätzt werden.6 Lazaro und Kollegen untersuchten, wie eine ergänzende CT-Untersuchung die Therapie von 4 Fachärzten beeinflusst. In 66% der Fälle wurde nach einer ergänzenden CT-Beurteilung die Klassifikationszuteilung der Patellafrakturen adaptiert und der Behandlungsplan änderte sich in 49% der Fälle. In 88% der Fälle war der distale Patellapol mitbetroffen, was nur in 44% der Fälle auf Röntgenbildern gesehen wurde.

Klassifikation

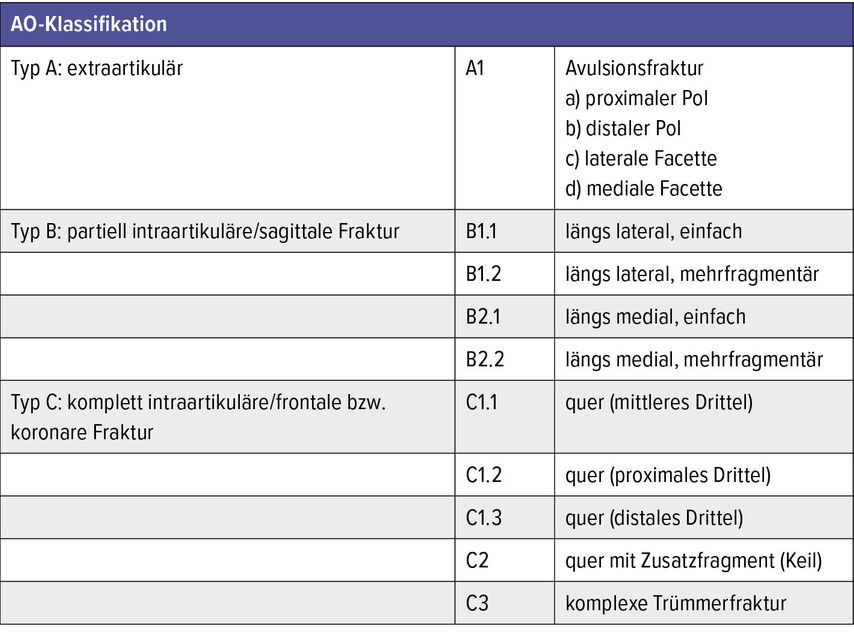

Zur Einteilung von Patellafrakturen liegen unterschiedliche Klassifikationen vor. Die Arbeitsgemeinschaft für Osteosyntesefragen klassifiziert analog der gelenknahen Frakturen der langen Röhrenknochen (Tab.1).7

Speck und Ragazzoni unterteilen die Patellafrakturen angelehnt an die AO-Klassifikation in Längsfrakturen, Querfrakturen und Mehrfragmentfrakturen sowie jeweils in 3 Untergruppen (Tab.2).8

Unabhängig von der gewählten Klassifikation sind für das weitere therapeutische Vorgehen neben der Einteilung der Frakturform (Längsfrakturen, Querfrakturen und Mehrfragmentfrakturen) folgende ergänzende Unterscheidungen wichtig: Beteiligung des Knorpels (osteochondrale Fraktur), offene vs. geschlossene Fraktur, dislozierte vs. nicht dislozierte Fraktur.

Operative Verfahren

Nicht operativ kann therapiert werden, wenn die aktive Streck-Hebe-Fähigkeit des betroffenen Beines erhalten ist und keine relevante Dislokation oder Gelenkstufe vorliegt. Konkreter soll in folgenden Fällen nicht operativ vorgegangen werden:

-

bei erhaltener aktiver Streck-Hebe-Fähigkeit (nicht gegen Widerstand)

-

unverschobene Längsfrakturen

-

unverschobene Sternfrakturen

-

unverschobene Querfrakturen (keine Dislokation bei 40°-Beugung)

-

gering verschobene distale Polabrisse (nicht gelenkbildend)

-

Stressfrakturen der Patella

-

traumatische Separation der Patella bi-/multipartita

Werden die Kriterien für ein konservatives Vorgehen nicht erfüllt (siehe Absatz „Leitlinienbasierte Versorgung“), muss die Patellafraktur operativ versorgt werden. Für die operative Versorgung von Patellafrakturen stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung. Das Komitee Frakturen der Deutschen Kniegesellschaft (DKG) untersuchte 2021 den Versorgungsstandard bei Patellafrakturen in Deutschland.5 Eine Ergänzung der Bildgebung mittels CT wurde in 40% der Fälle durchgeführt. Die klassische Zuggurtung ist nach wie vor die bevorzugte Osteosyntheseform bei Querfrakturen (52%). Bei der Zuggurtungs-Osteosynthese werden 2 axiale Kirschner-Drähte mit einem ventralen Zuggurtungsdraht in einer 8er-Tour gespannt. Bei Mehrfragmentfrakturen wird in den meisten Fällen (40%) die klassische Zuggurtung mit einer zusätzlichen Cerclage (Tonnencerclage) gesichert und nur selten eine alleinige Zuggurtung durchgeführt (5%). Eine winkelstabile Plattenosteosynthese wird in 30% der Mehrfragmentfrakturen durchgeführt. Hingegen wird die winkelstabile Plattenosteosynthese nur bei 7% aller Querfrakturen eingesetzt. Dies zeigt eindeutig einen Trend hin zur winkelstabilen Plattenosteosynthese vor allem bei Mehrfragmentfrakturen. Eine Fixierung der Fragmente nur mit einer Schraubenosteosynthese wird nur in seltenen Fällen durchgeführt (Querfraktur: 5%, Mehrfragmentfraktur: 1%). Prinzipiell ist für die Zuggurtungsosteosynthese (= aktueller Goldstandard) in der Literatur eine vergleichsweise hohe Komplikationsrate mit einer Revisionsrate bis zu 30% beschrieben. Zu den Komplikationen zählen Materiallockerung, Materialversagen, Sekundärdislokation, Weichteilirritation, Infekt, Pseudoarthrose, Retropatellararthrose. Hingegen zeigen Studien bei der Versorgung mittels winkelstabiler Platte geringere implantatbezogene Risiken. Einzelberichte von sekundärer Dislokation des distalen Patellapols nach winkelstabiler Plattenosteosynthese deuten darauf hin, dass der distale Pol in Einzelfällen zusätzlich gesichert werden sollte. Gegebenenfalls wurde in den Einzelberichten das in den distalen Pol reichende Frakturausmaß unterschätzt, was wiederum die Bedeutung einer ergänzenden CT-Diagnostik bestätigt.

Für Patellafrakturen stehen winkelstabile Plattensysteme von verschiedenen Firmen zur Verfügung. Beispielsweise bietet das sogenannte Patella SuturePlate™-System (Arthrex) mit einer Pfeilplatte für Quer- und Polfrakturen und einer Sternplatte für Trümmerfrakturen zwei Plattenarten. Weiters bietet die Firma DepuySynthes Sternplatten zur Versorgung von quer- und mehrfragmentären Frakturen an. Diese werden im Folgenden näher beleuchtet.

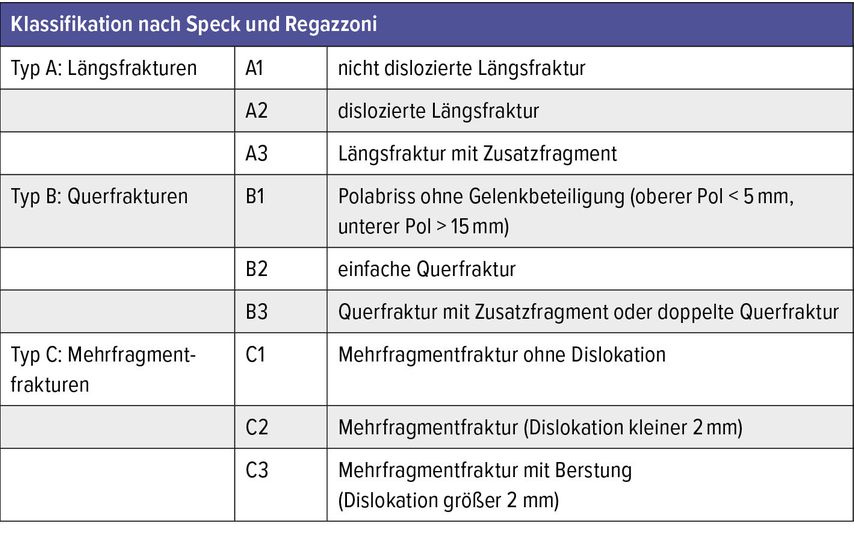

Abb. 1: Eine komplexe Mehrfragmentfraktur der Patella ergibt die Indikation zur operativen Versorgung

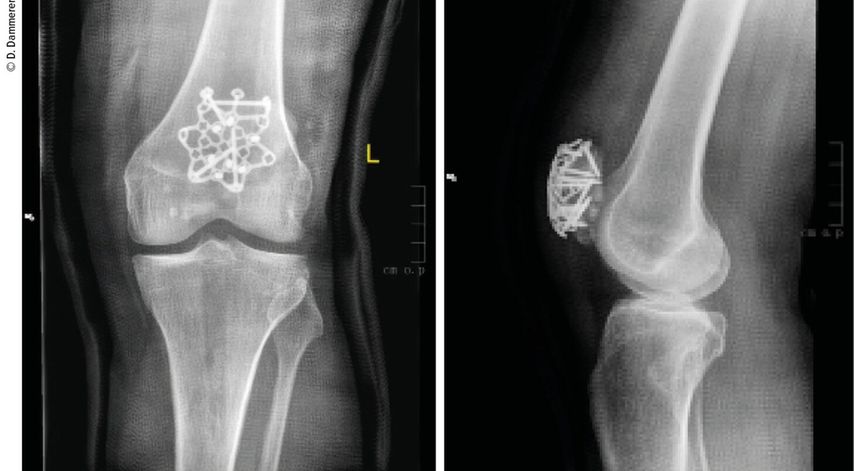

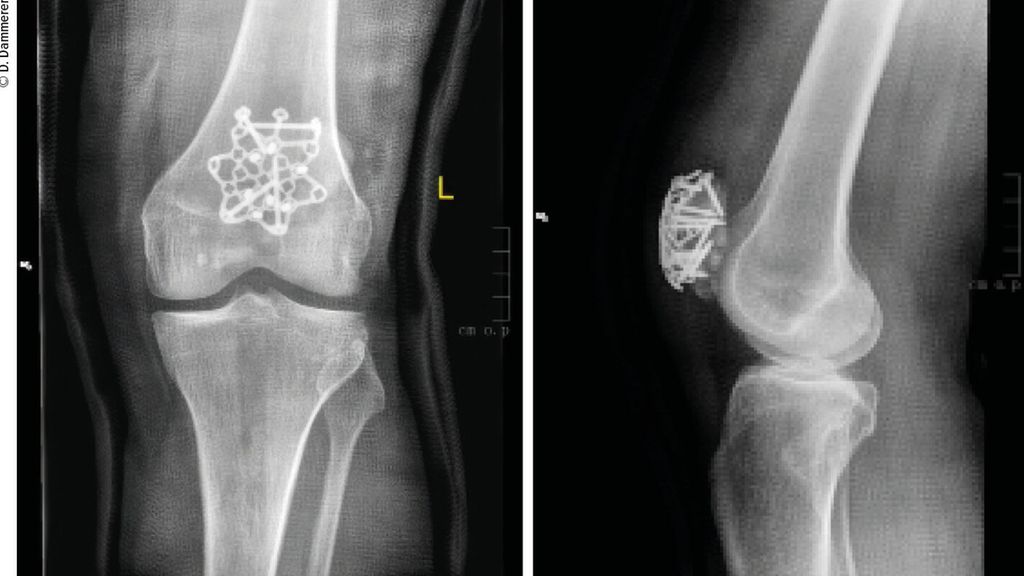

Abb. 2: Die operative Versorgung erfolgte mittels Sternplatte und zeigt ap und seitlich eine gute Reposition aller Frakturfragmente

Merkmale der Sternplatte

Es gibt verschiedene Plattendesigns für unterschiedliche Frakturformen:

-

einfache Frakturen: Sternplatte

-

komplexe Frakturen: Sternplatte mit 3-Loch- und 6-Loch-Erweiterung (= Beine), speziell zur Fixierung von distalen Fragmenten

Vorteile sind hier: Biegen und Anpassen der Sternplatte sind möglich, um die individuelle Anatomie zu berücksichtigen. Die Notwendigkeit einer Material-entfernung entfällt. Weichteilgewebe kann mit Nähten an der Sternplatte befestigt werden. Die Verriegelungslöcher haben variable Winkel, was eine Schraubenanwinklung von bis zu 15° ermöglicht, dadurch können selbst kleine Knochenfragmente erreicht werden. Für die Schraubenlöcher sind 2,7-mm-Verriegelungsschrauben und Kortikalschrauben geeignet. Die Verwendung von 2,4-mm-Verriegelungsschrauben kann in kleinen, nicht belasteten Arealen eingesetzt werden. Eine interfragmentäre Fixierung ist durch die zusätzlichen distalen Beine (3/6 Löcher) möglich.

Den zahlreichen Vorteilen stehen höhere Materialkosten als bei der klassischen Zuggurtungsosteosynthese gegenüber. Falls die Platten mit zusätzlichen 3 oder 6 Löchern gewählt werden, muss die Patellasehne längs gespalten werden.

Operationsablauf mit Sternplatte

Das operative Vorgehen zeichnet sich durch eine hohe Standardisierung mit individueller Flexibilität bezüglich der frakturspezifischen Behandlung aus:

-

Die Lagerung des Patienten erfolgt in gewohnter Weise in Rückenlage mit einer geringen Flexion im Kniegelenk, am besten durch eine Rolle in der Kniekehle. Dadurch kann die Position der Sternplatte radiologisch in allen Ebenen gut beurteilt werden.

-

Die Inzision kann je nach Frakturlokalisation über der Mittellinie der Patella oder parapatellär erfolgen.

-

Die Reposition der Fragmente erfolgt mittels Zangen und die Fixierung der Fragmente mittels Kirschner-Drähten unter Röntgenkontrollen. Die Zangen und Drähte sollten so fixiert werden, dass sie die anschließend endgültige Fixierung der Sternplatte nicht behindert.

-

Mittels Schablonen wird die passende Sternplatte (Größe: klein, Standard; Sternplatte ohne und mit 3- oder 6-Loch-Erweiterung) ausgewählt. Falls eine der Erweiterungen gewählt wird, muss die Patellasehne längs gespalten werden, um eine distale knochennahe Verankerung zu ermöglichen.

-

Gegebenenfalls können die Platte sowie die Löcher der Erweiterungen der gewählten Sternplatte zugeschnitten werden, um eine individuelle, maßgeschneiderte Frakturversorgung zu ermöglichen. Scharfe Kanten sollten mittels einer Feile geglättet werden, um Weichteilverletzungen zu vermeiden. Der Körper der Sternplatte sollte nicht zugeschnitten werden, um die Stabilität der Platte nicht zu gefährden.

-

Die Platte ist schon anatomisch passend vorgebogen. Eine weitere Beugung der Platte ist möglich, um eine optimale patientenspezifische Anpassung zu ermöglichen. Dies verbessert die Frakturfixierung und reduziert ein störendes Hervortreten der Platte innerhalb des Weichteilgewebes. Bei der Beugung der Sternplatte kann man sich ex situ an der Beugung der Schablone orientieren. Der Hersteller weist darauf hin, dass die Platte nicht über die Zielbeugung hinaus gebeugt werden sollte, da eine Rückwärtsanpassung die Plattenstabilität negativ beeinträchtigen und zu einem vorzeitigen Plattenversagen führen könnte.

-

Die finale Platte wird vorläufig mit zwei 1,6-mm-Kompressionsdrähten mit Gewinde fixiert. Die erfolgreiche vorläufige Fixierung der Reposition sollte mittels Bildwandler kontrolliert werden. Die korrekte Ausrichtung des Extensionsapparates sollte hierbei stets beachtet werden. Bei der 3/6-Loch-Erweiterung sollte darauf geachtet werden, dass die Plattenfüße nicht mit dem Gelenkspalt interagieren.

-

Bei komplexen Frakturen wird entweder die 3-Loch- oder die 6-Loch-Erweiterung gewählt. Zuerst sollte eine Schraube vom distalen Pol in den proximalen Pol gesetzt werden. Optimalerweise wird dies über den distalen mittleren Plattenfuß der Erweiterung durchgeführt. Es können eine variable winkelstabile Schraube oder eine Kortikalisschraube verwendet werden, falls eine Kompression erwünscht ist. Bei einfachen oder Keilfrakturen reicht eine Fixierung der Sternplatte ohne Locherweiterung.

Beim Vorbohren für die 2,7-mm-Schrauben mit den passenden Instrumenten je nach gewähltem Verfahren mit definiertem Winkel oder variablem Winkel sollte auf Folgendes geachtet werden:

-

Mindestens 2 Schrauben sollten pro Fragment verwendet werden. Falls dies nicht möglich ist, sollte zusätzlich eine Augmentation beispielsweise mit Nähten durchgeführt werden. Schrauben von anterior nach posterior reichend sollten unikortikal und verriegelnd sein.

-

Die Richtung der Schrauben sollte berücksichtigt werden, um zu verhindern, dass die eingebrachten Fixationsschrauben kollidieren.

-

Die Vorbohrung sollte nicht bis ins Gelenkreichen.

-

2,4-mm-Schrauben sollten nur in kleinen, nicht gewichtbelastenden Arealen verwendet werden.

-

Im Falle einer variablen Winkelschraube sollte die Bohrung nicht freihändig, sondern nur mit dem entsprechenden Instrument durchgeführt werden, da ein Winkel von mehr als 15 Grad zu einer ineffizienten Verankerung führen kann.

Bei Schraubenplatzierung in üblicher Art und Weise sollte über Bildwandlerkontrolle in mehreren Ebenen überprüft werden, ob keine Schrauben intraartikulär vordringen. Abschließend sollte ein Drehmomentbegrenzer für die finale Fixation der variablen winkelstabilen Schrauben angewendet werden, um das korrekte Drehmoment zu erreichen. Im Falle einer knöchernen Zersplitterung oder bei schlechter Knochenqualität kann die Platte auch zur Weichteilbefestigung mittels Nähten verwendet werden. Die Augmentation sollte mit Nähten über die größeren Fenster erfolgen. Eine Naht durch die kleinen Schraubenlöcher sollte nicht durchgeführt werden, da das Gewinde der Löcher zu einem Nahtversagen führen kann. Eine finale Tast- und Bildwandlerkontrolle sollte in vorsichtiger Beugung und Streckung durchgeführt werden.

Literatur:

1 Ellwein A et al.: Outcomes after locked plating of displaced patella fractures: A prospective case series. International orthopaedics 2019; 43(12): 2807-15 2 Lazaro LE et al.: Outcomes after operative fixation of complete articular patellar fractures: Assessment of functional impairment. J Bone Joint Surg Am 2013; 95(14): e96 1-8 3 Sorensen KH: The late prognosis after fracture of the patella. Acta Orthop Scand 1964; 34: 198-212 4 Schüttrumpf JP et al.: (2019) Patellafraktur. Leitlinien Unfallchirurgie. AWMF- Nr. 012-017 5 Fehske K et al.: Current treatment standard for patella fractures in Germany. Unfallchirurg 2021; 124: 832-8 6 Lazaro LE et al.: Effect of computerized tomography on classification and treatment plan for patellar fractures. J Orthop Trauma 2013; 27(6): 336-44 7 Meinberg EG et al.: Fracture and dislocation classification compendium. J Orthop Trauma 2018, 32(Suppl 1): S1-S170 8 Speck M, Regazzoni P: Classification of patellar fractures. Z Unfallchir Versicherungsmed 1994; 87(1): 27-30

Das könnte Sie auch interessieren:

Paradigma Anschlusssegmentdegeneration

Operationen an der Lendenwirbelsäule können den Verlauf degenerativer Veränderungen sowohl im Indexsegment als auch in angrenzenden Segmenten beeinflussen. Klassische Vorstellungen von ...

Indikationsstellung und OP-Strategie bei Verletzungen der oberen HWS

Die obere Halswirbelsäule (C0–C2) ist besonders verletzungsanfällig und bei Hochrasanztraumata häufig betroffen. Das Spektrum reicht von stabilen Frakturen bis zu hochinstabilen ...

Neueste Entwicklungen der spinalen Endoskopie

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...