Die Levine-Erweiterung des direkten vorderen Zuganges

Autoren:

Dr. Bernd Moser1

Prof. Dr. Christian Kammerlander1

Prof. Dr. Boris Michael Holzapfel2

1 AUVA-Unfallkrankenhaus Steiermark, Kalwang

2 Klinikum der Universität München, Ludwig-Maximilians-Universität München

Korrespondierender Autor:

Dr. Bernd Moser

E-Mail: bernd.moser@auva.at

Der minimal invasive direkte vordere Zugang (DAA) darf mittlerweile durchaus als etabliertes Standardverfahren in der Hüftchirurgie angesehen werden. Die Revisionschirurgie, vor allem die Behandlung größerer ossärer Defekte bzw. der periprothetischen Fraktur im Pfannenbereich, stellt nach wie vor eine operative Herausforderung dar. Wir möchten in diesem Beitrag die Optionen, die uns die proximale Erweiterung des DAA (Levine-Erweiterung) bietet, vorstellen und anhand zweier Patientenfälle näher darlegen.

Keypoints

-

Erweiterung des DAA nach proximal

-

Extrapelvin: „Tensor Snip“ bzw. klassischer iliofemoraler Zugang (Smith-Peterson)

-

Intrapelvin: Ablösen von Leistenband, M. sartorius und M. rectus femoris und Darstellen der Fazies viszeralis des Os ilium (Levine-Extension)

-

Indikation bei knöchernen Defekten, Pfannenmigration, Prothesenlockerung und periprothetischer acetabulärer Fraktur

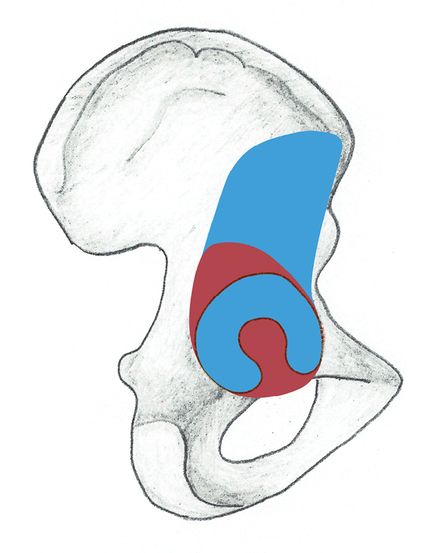

Abb. 1: Die extrapelvine Zugangserweiterung über den „Tensor Snip“ (blau) sowie die Ansicht des Acetabulums beim DAA (rot)

Aufgrund der demografischen Entwicklung mit einer zunehmenden Zahl an Patienten, die einer endoprothetischen Versorgung bedürfen, muss auch der Wechselendoprothetik in Zukunft unser Augenmerk gelten. Lange vor Etablierung der Endoprothetik wurden bereits entsprechende chirurgische Zugänge und ihre Modalitäten, in erster Linie zur Frakturversorgung, beschrieben und weiterentwickelt. Diesen Vorteil können wir uns heute in der orthopädisch-traumatologischen Herangehensweise zunutze machen.

Die historische Entwicklung chirurgischer Zugänge, die bei geringster Gewebsmorbidität eine größtmögliche Exploration des zu erreichenden Zielgebietes anstreben, ist eine lange. Der vordere Zugang fußt in der schon 1881 erfolgten initialen Beschreibung des Hueter-Intervalls als einzigen intermuskulären und internervalen Zugang zum Hüftgelenk. Bereits 1917 erfolgte durch Marius Smith-Peterson die erste Beschreibung einer extrapelvinen Erweiterung. Wurde hierbei noch die Ablösung der Abduktoren zur Darstellung des Os ilium beschrieben, so wurde doch mit dieser Arbeit der vordere Zugang einem internationalen Publikum bekannt gemacht und damit der Grundstein für die Weiterentwicklung zu minimal invasiven Methoden gesetzt.

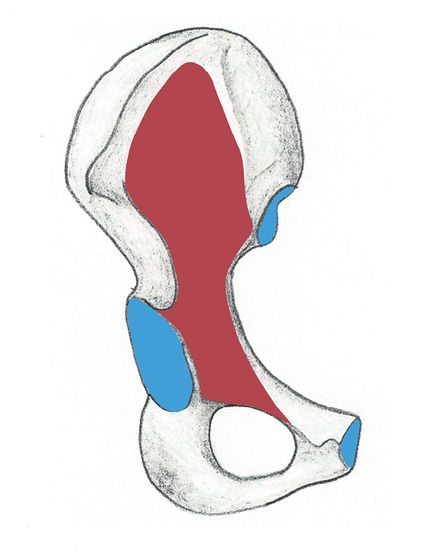

Abb. 2: Die intrapelvine Zugangserweiterung an die Fazies viszeralis des Os ilium nach Ablösen von Leistenband, M. sartorius und M. rectus femoris

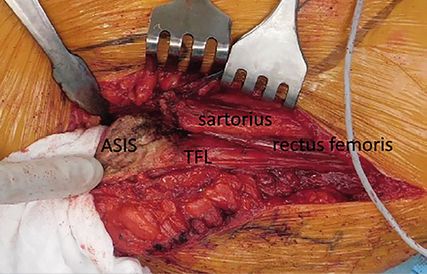

Max Levine beschrieb 1943 die erste intrapelvine Erweiterungsmöglichkeit, welche einen Zugang zur Facies viszeralis des Os iliums und zu weiten Teilen der vorderen Säule gewährleistet. Die Levine-Erweiterung beschreibt eine Explorationsmöglichkeit des DAA nach proximal. Initial sollte der Hautschnitt von der präexistenten Narbe des DAA nach proximal-dorsal verlängert werden. Zu vermeiden ist eine Inzision bis an die Spina iliaca anterior superior (ASIS), da dies vor allem bei kachektischen Patienten mit Wundheilungsstörungen einhergehen kann. Durch das Kerben des M. tensor fascie latae (TFL) im Ansatzbereich an der ASIS auf eine Länge von ca. 2cm, den sogenannten „Tensor Snip“, wird eine unmittelbare Zugangserweiterung zur Facies glutealis des Os ilium ermöglicht. Weiter posterior gelegene Anteile des Os ilium sind nach wie vor nur über den extrapelvinen iliofemoralen Zugang (Smith-Peterson) erreichbar.

Aber auch eine Zugangserweiterung nach medial an die Facies viszeralis des Os ilium ist möglich. Hierbei erfolgt die scharfe subperiostale Ablösung des Leistenbandes sowie des Ansatzes von M. sartorius und M. rectus femoris. In der Frakturversorgung des Acetabulums ist dieses Vorgehen später durch den modifizierten ilioinguinalen bzw. den Stoppa-Zugang abgelöst worden. Diese Modalität behält aber nach wie vor ihren Stellenwert bei Pfannenrevisionen über den DAA, da somit ein optionales Zugehen nach medial möglich wird. Insbesondere die visuelle Kontrolle der korrekten Schraubenplatzierung stellt diesbezüglich einen erheblichen Vorteil dar. Zudem können Implantate, Schrauben und Zementreste, die sich in unmittelbarer Nähe zur femoralen Gefäß-Nerven-Scheide befinden, unter Sicht geborgen werden.

Noch zu erwähnen ist, dass dies überhaupt der einzige Hüftgelenkszugang ist, der eine direkte intrapelvine Erweiterung und Zugangsmöglichkeit zum vorderen Pfeiler bietet.

Die möglichen Nachteile des DAA mit seiner Erweiterung ergeben sich aus der Zugangsmodalität selbst: Der hintere Pfeiler sowie Implantate, welche über den Kocher-Langenbeck-Zugang eingebracht wurden, sind nicht zugänglich. Ebenso ist sowohl beim DAA als auch bei der Levine-Erweiterung auf das erhöhte Risiko einer Schädigung des N. cutaneus femoris lateralis zu achten.

Indikationen

Charakterisierend für den klassischen, minimal invasiven DAA ist die gute Übersicht über das Acetabulum. In der komplexen Revisionssituation stößt man jedoch hier an die Grenzen, sobald eine verbesserte Übersicht für die Neuausrichtung einer Revisionspfanne gefordert ist. Für eine proximale Erweiterung des klassischen DAA ergeben sich folgende Indikationen:

-

ausgeprägte knöcherne Defekte des Acetabulums (Paprosky IIIa und IIIb)

-

periacetabuläre Frakturen mit Pfannenmigration nach proximal

-

aseptische oder septische Pfannenlockerungen

-

Psoasabszess

-

anteriore Pseudotumoren

Als Kontraindikationen zur Levine-Erweiterung sind in erster Linie weichteilbedingte Problemstellungen wie inguniale Hautinfektionen (sowohl lokal als auch generalisiert) und massive Adipositas zu sehen. Bei klinisch relevanten Läsionen der Glutealsehnen sollte ebenso von dieser Zugangserweiterung abgesehen werden. Die Durchführung einer Whiteside-Plastik bzw. eine Refixation der Glutealsehnen sind über diesen Zugang nicht möglich.

Insgesamt gesehen ist gerade in dieser Patientengruppe, die ohnehin ein erhöhtes peri- und postoperatives Komplikationsrisiko hat, ein interdisziplinäres ortho-geriatisches Setting neben der adäquaten chirurgischen Einschätzung unabdingbar. Nicht nur der chirurgische Zugang, sondern auch die Einschätzung, ob ein operatives Vorgehen überhaupt einen Benefit für den Patienten mit sich bringt, ist streng zu prüfen.

Fallbericht 1: periprothetische Fraktur des Acetabulums

Der betroffene Patient (82a, m) wurde aufgrund einer ausgeprägten Coxarthrose links endoprothetisch versorgt. Der operative Eingriff und der weitere stationäre Aufenthalt unter Mobilisierung mit Vollbelastung gestalteten sich komplikationslos.

Im Rahmen der physiotherapeutischen Nachbehandlung im dritten postoperativen Monat verspürte der Patient plötzlich starke Schmerzen im Hüftbereich. Radiologisch zeigte sich eine periprothetische Fraktur des vorderen Pfeilers mit Migration der Pfanne nach proximal.

Es erfolgte die operative Revision über den DAA mit anschließender Levine-Erweiterung. Mittels subperiostaler Ablösung von Leistenband und M. rectus femoris gelang dabei die Bergung der vormals implantierten, lockeren Pfanne unter Sicht, sowie die Implantation einer augmentierten Revisionspfanne mit Abstützplatte. Insbesondere der „Tensor Snip“ erleichterte die adäquate Anpassung und Verschraubung der Abstützplatte von gluteal her.

Unmittelbar postoperativ wurde der Patient unter Vollbelastung mobilisiert. In den Nachuntersuchungen zeigte sich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ein halbes Jahr postoperativ war der Patient subjektiv beschwerdefrei. Nativradiologisch zeigte sich ein unveränderter guter Sitz der Prothesenkomponenten.

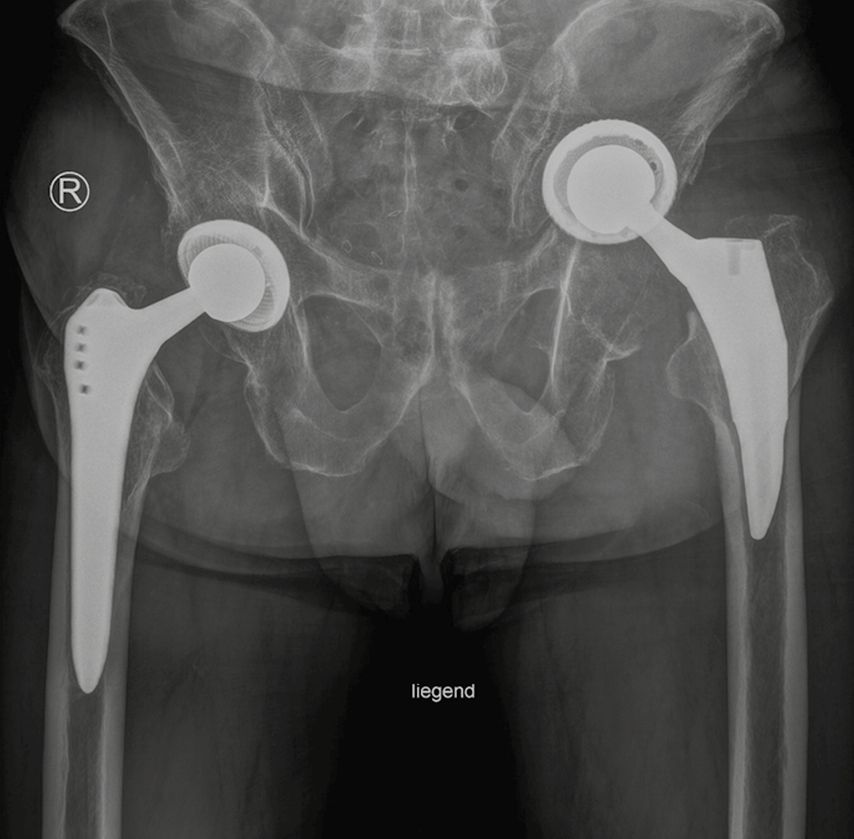

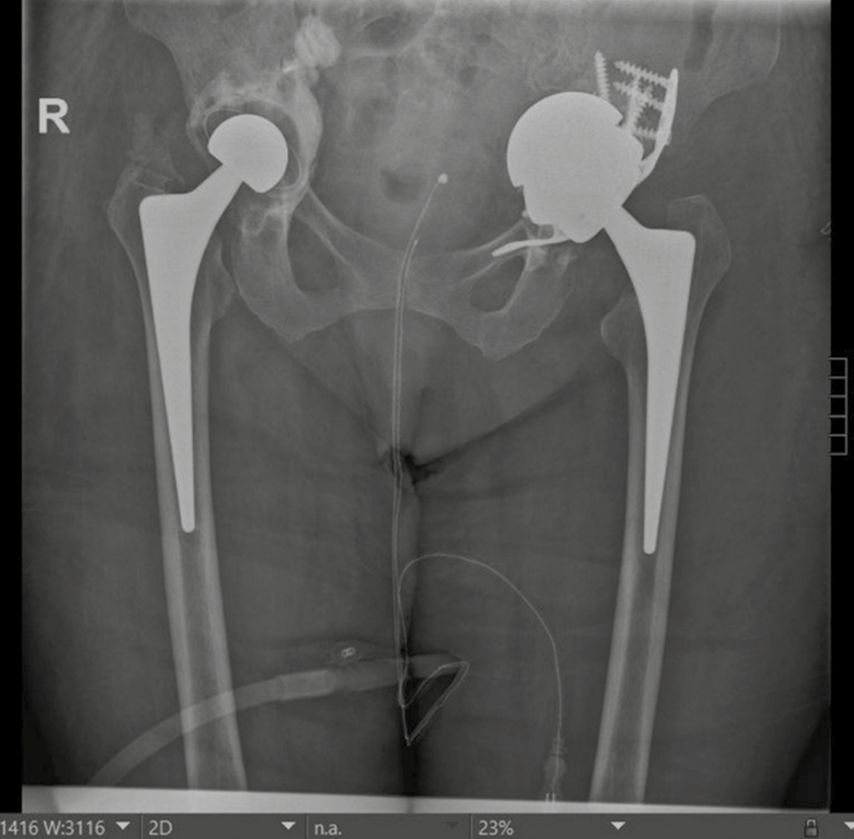

Fallbericht 2: periprothetischer ossärer Defekt Typ Paprosky IIIB (Up-and-In)

Die betroffene Patientin (88a, w) stellte sich in unserer Sprechstunde mit immobilisierenden Beschwerden im linken Hüftgelenk vor. Seit etwa 2 Monaten sei sie nur noch mit dem Rollstuhl mobilisiert. Die initiale endoprothetische Versorgung bei Dysplasiecoxarthrose war alio loco mit einer teilzementierten Hüftendoprothese erfolgt. Das präoperative Röntgenbild zeigte eine Migration der zementierten Pfannenkomponente nach proximal-medial. Scharfkantige Zementreste lagen in unmittelbarer Nähe zur Gefäß-Nerven-Scheide, weshalb wir uns nach eingehender Planung und Ausschluss eines Infektes per punctionem für eine Revision über die intrapelvine Levine-Erweiterung des DAA entschieden. Postoperativ wurde die Patientin bei belastungsstabiler Rekonstruktion unter Vollbelastung der operierten Extremität mobilisiert.

|

©

B. M. Holzapfel

Abb. 7: Case 2 – nach Bergung der Pfanne sowie der Zementreste über die intrapelvine Levine-Extension des DAA erfolgte die Rekonstruktion des Defektes durch Implantation eines Cup-Cup-Cage-Konstruktes. Die glutealen Schrauben wurden über den DAA eingebracht und mit einem langen Schraubenzieher über die glutealen Weichteile fixiert. Auf eine extrapelvine Erweiterung konnte somit verzichtet werden |

Diskussion

Die Levine-Erweiterung des DAA ermöglicht die Wechselendoprothetik des Acetabulums sowie die entsprechende Therapie auch größerer knöcherner Defekte. Prinzipiell ist festzuhalten, dass der Aufbau eines optimierten Workflows und der entsprechenden Expertise mit der regelmäßigen Anwendung des DAA einhergeht. Die Lernkurve des DAA ist im Vergleich zum früher klassisch angewandten lateralen Zugang deutlich flacher. Daher ist die Beherrschung der Primärprothetik unabdingbarer Grundpfeiler einer qualitativ hochwertigen Revisionschirurgie. In mehreren Studien konnten keine Limitationen hinsichtlich der zu verwendbaren Implantatsysteme als auch der zu versorgenden Knochendefekte gezeigt werden.

Die Nachbehandlung bei komplexen Pfannenrevisionen ist der Rekonstruktion anzupassen. Von einer Teilbelastung mit 20kg für 6 Wochen bis hin zur unmittelbaren postoperativen Vollbelastung ist ein dem jeweiligen Patienten angepasstes Schema zu empfehlen. Stets bedenken sollte man den Umstand, dass eine Nachbehandlung mit Teilbelastung gerade bei geriatrischen Patienten eher dem Wunsch des Chirurgen als der Realität entspricht. Die nachlassende Compliance der Patienten mit zunehmender Frailty ist nicht außer Acht zu lassen.

In der Fraktursituation hat sich das Anstreben der primären prothetischen Versorgung im Sinne der „single shot surgery“ etabliert. Die damit einhergehende unmittelbare Mobilisierung fördert nicht nur den Heilungsprozess, sondern reduziert auch deutlich internistische und neuropsychiatrische Komplikationen.

Bei Durchsicht der Literatur zeigt sich der DAA mit seinen Erweiterungen als sichere Operationsmethode und führt zu guten Ergebnissen. Es ist schlussendlich das minimal invasive Vorgehen des DAA selbst, das mit reduzierter Morbidität und Mortalität den Grundstein für gute Ergebnisse in der revisionsbedingten Erweiterung legt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der DAA mit der Levine-Erweiterung bei entsprechender chirurgischer Erfahrung eine sinnvolle Option der Pfannenrevision darstellt. Letzten Endes sind das Outcome und die Patientenzufriedenheit die entscheidenden Faktoren. Gelingt es, wie in unseren Fallbeispielen angeführt, einem Patienten bzw. einer Patientin mit einer komplexen Fraktursituation oder einem großen ossären Defekt bei Lockerung der Pfanne wieder die volle Mobilität und Lebensqualität zurück zu geben, so hat sich das Verfahren in diesen Fällen bewährt.

Literatur:

• Beaulé PE et al.: The Levine anterior approach for total hip replacement as the treatment for an acute acetabular fracture. J Orthop Trauma 2004; 18(9): 623-9 • Holzapfel BM et al.: Acetabular defect management and revision arthroplasty via the direct anterior approach. Oper Orthop Traumatol 2022; in press • Jang Y et al.: A modified Levine approach for exposure of the anterior column, anterior wall, and sacroiliac joint: a surgical technique and a case series. J Orthop Trauma 2021; 35(12): e517-20 • Spies M et al.: Delir – ein evidenzbasierter Überblick. Wien Klin Wochenschr Educ 2019; 14: 1-17• Thaler M et al.: Femoral revision with the direct anterior approach (DAA). Oper Orthop Traumatol 2022; in press

Das könnte Sie auch interessieren:

«Auch Patienten mit Demenz profitieren von einer chirurgischen Stabilisierung»

Patienten mit Hüftfraktur und einer leichten, mittelschweren oder schweren Demenz haben ein geringeres Risiko zu sterben, wenn sie operiert werden – vor allem wenn es sich um Kopf-Hals- ...

Stellenwert des individuellen Alignments in der Knieendoprothetik

Dieser Artikel erläutert die unterschiedlichen Alignmentkonzepte in der Knieendoprothetik und deren Stellenwert. Es ist davon auszugehen, dass die Rekonstruktion der individuellen ...

Patientenoptimierung in der orthopädischen Chirurgie

Die Patientenoptimierung vor orthopädischen Eingriffen, insbesondere in der Endoprothetik, spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Operation und die Zufriedenheit der ...