Diagnostik und Therapie der Kniegelenkluxation

Bericht: Dr. med. Felicitas Witte

geprüft durch Dr. med. Ralf Henkelmann

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Luxationen des Kniegelenks sind sehr seltene, aber schwerwiegende Verletzungen, die häufig mit Komplikationen einhergehen und unbehandelt zu schweren Instabilitäten im Knie führen können. Wie man diagnostisch vorgeht und wie Kniegelenkverletzungen behandelt werden, erklärte PD Dr. med. Ralf Henkelmann, Leipzig.

Keypoints

-

Eine Kniegelenkluxation liegt vor, wenn mindestens zwei oder mehr der Bandstrukturen verletzt sind, die das Knie stabilisieren.

-

Bei polytraumatisierten Patienten soll immer an eine Kniegelenkluxation gedacht werden.

-

Im Zusammenhang mit Kniegelenkluxationen treten häufig Gefäss- und Nervenverletzungen auf.

-

Postoperativ lassen sich mit computerbasierten Return-to-Sport-Testungen die individuellen Defizite objektivieren, um dann dem Patienten ein individuelles Reha-Programm zusammenstellen zu können.

Eine Kniegelenkluxation liegt definitionsgemäss vor, wenn mindestens zwei oder mehr der vier Bandstrukturen verletzt sind, die das Knie stabilisieren. Das sind zentral das vordere und hintere Kreuzband sowie peripher die medialen und lateralen Kollateralbänder. Die Verletzung ist mit einem Anteil von 0,02 bis 0,2% aller orthopädischen Verletzungen sehr selten.1 «Es ist aber wichtig, die Verletzung zu erkennen und gut zu verstehen», sagte PD Dr. med. Ralf Henkelmann, Oberarzt in der Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie im Universitätsklinikum Leipzig. Er leitet zudem das Komitee «Trauma» der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie (AGA). «Denn die Verletzung kann schwerwiegende Komplikationen und dauerhafte Instabilitäten nach sich ziehen. Mit einer raschen und korrekten Behandlung können wir entscheidenden Einfluss auf den weiteren Verlauf nehmen.»

Erstmassnahmen am Unfallort

Kniegelenkluxationen lassen sich nach verschiedenen Kriterien einteilen. Nach dem Unfallhergang differenziert man drei Entitäten:2

Im klinischen Alltag haben sich mehrere Klassifikationen bewährt, wie z.B. die nach Schenck, die sich nach dem anatomischen Verletzungsmuster richtet, oder eine weitere Einteilung nach der Luxationsrichtung. «Kniegelenkluxationen werden häufig übersehen», sagte Henkelmann, «vor allem wenn der Patient ein Polytrauma hat.» An eine Kniegelenkluxation sollte man unter anderem denken, wenn ein Patient sein Knie im Rahmen eines Unfalls mit hoher oder mittlerer Geschwindigkeit verletzt hat, etwa weil er mit dem Motorrad oder von einem Gerüst gestürzt oder beim Sport mit einem anderen Spieler zusammengeprallt ist. Bei stark adipösen Patienten kann eine Kniegelenkluxation auch nach einem Bagatelltrauma auftreten. «Lässt man sich den Unfallhergang mit Richtung und Ausmass der Krafteinwirkung detailliert schildern, kann das den Verdacht auf eine Kniegelenkluxation erhärten», sagte Henkelmann. «Entscheidend ist, dass man am Unfallort zuerst eine grobe Fehlstellung der Extremitätenachse evaluiert und das Gelenk falls notwendig rasch unter Analgosedierung reponiert und immobilisiert.»

Da es häufig zu Spontanrepositionen kommt, besteht die Gefahr, eine Knieluxation zu übersehen, insbesondere bei polytraumatisierten Patienten. Die zweite Notfallmassnahme ist, nach Begleitverletzungen zu suchen: relevanten Knochen- oder Weichteilverletzungen sowie Nerven- und Gefässverletzungen. Man dürfe sich bei der Untersuchung nicht nur auf das Knie konzentrieren, sagte Henkelmann. «Tasten Sie die Fusspulse und lassen Sie den Patienten – sofern er dazu in der Lage ist – seine Zehen heben beziehungsweise das Sprunggelenk aktiv bewegen.» Nach einer Reposition sollten die periphere Durchblutung und Sensomotorik nochmals geprüft werden.

Gefäss- und Nervenverletzungen treten häufig im Zusammenhang mit einer Kniegelenkluxation auf. Henkelmann zitierte einen systematischen Review,3 der 23 Studien mit insgesamt 862 Patienten mit Kniegelenkluxationen umfasst. Bei 171 Patienten (18%) wurden Gefässverletzungen nachgewiesen. Diese kamen bei Patienten mit Schenck-Klassifikation vom Typ IIIL am häufigsten vor. Bei diesem Typ kommt es durch eine posteriore Kniegelenkluxation zur Ruptur beider Kreuzbänder und des lateralen Kollateralbandes (Abb.2 und 3). In 10 der Studien mit insgesamt 272 Patienten wurden auch Nervenverletzungen erfasst. 75 Patienten (25%) waren davon betroffen.

Abb. 1-2: Multiligamentverletzungen am jeweils linken Knie. (1) Klar ersichtlich, (2) leicht zu übersehen

Dislozierte Kniegelenkluxationen, so eine retrospektive Auswertung von 124 Patientendaten,4 gehen häufiger mit Nervenschäden als nichtdislozierte multiligamentäre Knieverletzungen einher. Während bei 38% der Patienten mit dislozierter Luxation der N. peroneus verletzt war, war dies «nur» bei 14% der Patienten mit nichtdislozierter Verletzung der Fall (p=0,004). Auch Gefässverletzungen traten signifikant häufiger bei dislozierten Luxationen auf (18% versus 4%; p=0,018).

Gefässverletzungen sicher ausschliessen

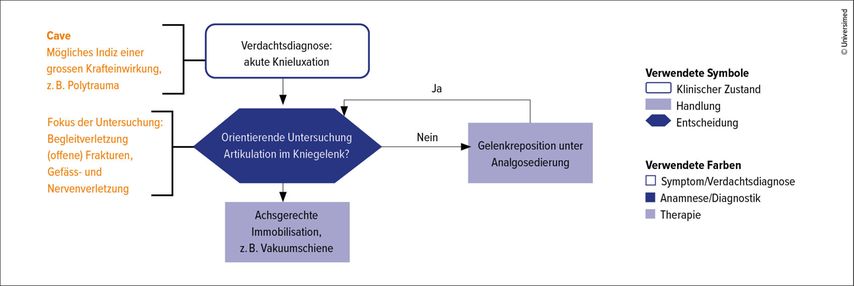

Henkelmann stellte in seinem Vortrag einen nützlichen Algorithmus zur Diagnostik und Therapie vor, den Prof. Dr. med. Karl-Heinz Frosch, Ärztlicher Direktor und Chefarzt des BG Klinikums Hamburg, und Dr. med. Tobias Drenck, Oberarzt in der dortigen Kniechirurgie, im Jahr 2020 veröffentlicht hatten.5 Frosch ist zudem federführender Autor der noch bis zum Jahr 2025 gültigen AWMF-Leitlinie Kniegelenkluxation. Der Algorithmus ist unterteilt in Notfalldiagnostik und -therapie am Unfallort (Abb.1) und die weitere Diagnostik und Therapie im Spital.

Abb. 3: Am Unfallort wird bei Bedarf das Gelenk reponiert. Essenziell ist es, sorgfältig nach Frakturen, Gefäss- und Nervenverletzungen zu suchen (modifiziert nach Drenck TC, Frosch K-H 2020)5

Am Unfallort wird das Knie immobilisiert – etwa mittels Vakuumschiene – und allfällige Weichteilverletzungen werden steril abgedeckt. In der Klinik erfolgt dann die ausführliche Diagnostik. «Eine Kniegelenkluxation gehört in erfahrene Hände», sagte Henkelmann. «Es braucht eine Klinik, in der Gefässverletzungen diagnostiziert und bei Bedarf behandelt und notfalls rekonstruiert werden können.» Ist das Knie nach versuchter Reposition immer noch luxiert, wird es in der Klinik unter Analgosedierung oder Kurznarkose reponiert. Anschliessend werden erneut Durchblutung und periphere Sensomotorik geprüft. Goldstandard zum sicheren Ausschluss einer Gefässverletzung ist eine CT-Angiografie. Tastet man nur den Puls, ist die Wahrscheinlichkeit, Gefässschäden zu übersehen, gemäss einer Metaanalyse mit 284 Knieluxationen gross: Bei den Patienten, die eine gefässchirurgische Intervention benötigten, detektierte das Tasten des Pulses Gefässschäden nur mit einer Sensitivität von 0,79 (95%CI: 0,64–0,89).6 Alternativ zur CT-Angiografie können eine Gefäss-Doppleruntersuchung oder MR-Angiografie erfolgen. Zur Diagnostik gehört weiterhin ein Nativ-Röntgen des Kniegelenks in zwei Ebenen zum Ausschluss einer (Luxations-)Fraktur und bei Verdacht auf diese eine ergänzende Computertomografie.

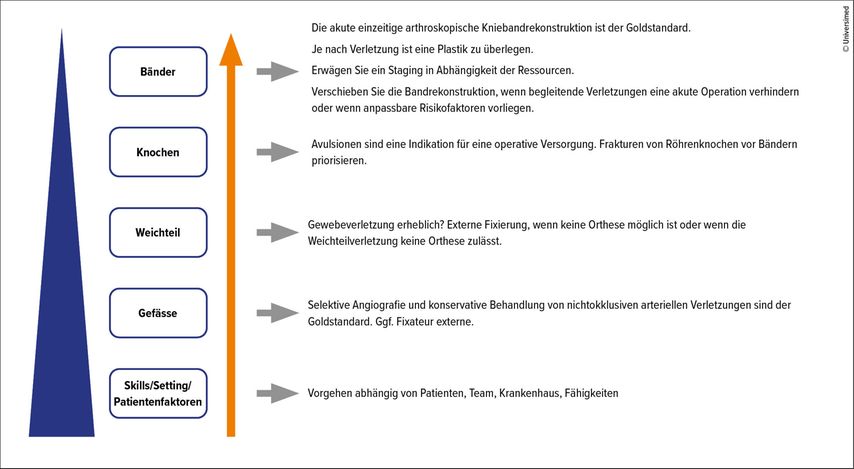

Die ersten Massnahmen richten sich danach, ob der Patient eine Gefässverletzung oder ein Kompartmentsyndrom hat. Ist das der Fall oder liegen offene Verletzungen oder ein Polytrauma vor (Injury Severity Score >16), lässt sich das Knie nicht reponieren oder bleibt nicht in Reposition, dann empfehlen Frosch und sein Hamburger Team ein zweizeitiges Vorgehen.2 Nach Kompartmentspaltung und/oder Gefässrekonstruktion wird das Knie im Fixateur externe ruhiggestellt. Erst dann erfolgen weitere Diagnostik und Therapie. Das Hamburger Team empfiehlt MRT-fähige Fixateure, da die Bildgebung bei anliegendem Fixateur problematisch sein kann. Ein Fixateur externe sei nicht obligatorisch,2 in unkomplizierten Fällen könne das Knie meist in einer Hartrahmenorthese fixiert werden. Liegen keine grösseren Begleitverletzungen oder Komplikationen vor, ist nach dem Knieröntgen eine MRT indiziert. «In der Aufnahme sollte man neben dem für die weitere Therapie wichtigen Verletzungsmuster der Bänder auf relevante Begleitverletzungen achten, zum Beispiel Meniskuswurzelverletzungen, um die weitere Behandlung gezielt planen zu können», sagte Henkelmann. In seinem Vortrag stellte er einen weiteren Therapiealgorithmus vor, eine «Pyramide der Prioritäten» (Abb. 4). Es helfe vor allem in der Notfallsituation, wenn man sich die Prioritäten klar vor Augen halte, sagte er: «Erst kommen die Gefässe, dann Weichteile und Knochen und zum Schluss können wir uns um die Bänder kümmern.»

Abb. 4: Therapiealgorithmus: Die Pyramide der Prioritäten ist vor allem in Notfallsituationen hilfreich

«Repair what is torn»

Eine konservative Behandlung bei den Schenck-Typen II–V führt meist zu schlechten klinischen Ergebnissen.7–11 «Die Operationsindikation muss aber individuell abgewogen werden», betonte Henkelmann. So gehen ein hoher BMI, Diabetes oder Nikotinabusus mit einem erhöhten Risiko für perioperative Komplikationen einher,12 sodass in solchen Fällen ein konservatives Vorgehen eher zu befürworten sei – sofern der Patient keine subjektive oder höhergradige objektive Instabilität zeige. Zur Versorgung der Bänder sind verschiedene Konzepte beschrieben, aber es gibt keine Belege für die Überlegenheit eines operativen Vorgehens.13 Diskutiert wird, ob eine akute oder eine verzögerte Operation die besseren Ergebnisse liefert, ob ein- oder zweizeitiges Vorgehen günstiger ist und ob die Bänder genäht oder rekonstruiert werden sollen. Frosch und sein Hamburger Team – und auch Henkelmann in seinem Vortrag – befürworten eine akute, einzeitige arthroskopische Operation, in der alle verletzten Strukturen versorgt werden, nach dem Motto «repair what is torn». Das vordere Kreuzband kann je nach intraoperativem Befund statt mit Bandnaht direkt mit der autologen Sehne rekonstruiert werden. Mit augmentierender Bandnaht («ligament bracing») der Kreuzbänder lassen sich gute bis sehr gute Ergebnisse vor allem bei Dislokationen vom Schenck-Typ III und IV erzielen, wie eine Multicenterstudie aus Deutschland in Zusammenarbeit mit dem AGA-Komitee Trauma aus Zürich ergab.14 Eingeschlossen waren 69 Patienten, das Follow-up betrug im Median 14 Monate.

Auch eine weitere Multicenterstudie aus Deutschland und Zürich, an der auch Henkelmann beteiligt war, ergab gute bis sehr gute Ergebnisse nach einzeitiger Operation mit augmentierender Bandnaht. Das Follow-up dauerte im Median 16,8 Monate. In dieser Studie hatten Patienten mit lateraler Verletzung des hinteren Kreuzbandes tendenziell schlechtere Resultate.15 Zu einem zweizeitigen Vorgehen rät Henkelmann beispielsweise dann, wenn ein einzeitiges Vorgehen wegen Begleitverletzungen, patientenspezifischer Faktoren oder personeller Ressourcen nicht möglich ist. In der ersten Operation werden zunächst die Kollateralbänder operiert; im zweiten Eingriff ersetzt man vorderes und hinteres Kreuzband durch Bandplastiken. Ein Sonderfall sind die «Ultra-low-velocity»-Verletzungen bei sehr adipösen Patienten mit einem BMI ≥40. Die operative Versorgung der Bänder liefert hier schlechtere Ergebnisse.14 Empfohlen wird daher, das Knie zunächst mit einem Fixateur externe für 6 Wochen zu stabilisieren, und, wenn das Gelenk danach weiterhin instabil ist, die Bänder in einem zweiten Eingriff zu rekonstruieren.

Sinnvoll: Return-to-Sport-Testung

Nach einer Knieoperation mit operativer Versorgung mehrerer Bänder haben die Patienten ein hohes Risiko für eine postoperative Gelenksteife. In der STaR(Surgical Timing and Rehabilitation)-Studie vom Multiple Ligament Knee Injuries Network aus den USA trat bei 11,4% der 773 Patienten eine postoperative Gelenksteife auf; es war die häufigste postoperative Komplikation.16 Die Wahrscheinlichkeit dafür ist unter anderem höher nach «High-velocity»-Trauma, Einsatz eines Fixateur externe, begleitenden schweren Weichteilverletzungen oder Gefässverletzungen, die eine Immobilisierung erforderlich machen.17–20 Ob der Patient adipös ist, scheint aber keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer postoperativen Gelenksteife zu haben, so eine Multicenterstudie mit 190 Patienten.20

Eine intensive, frühfunktionelle Nachbehandlung sei essenziell, so Henkelmann. «Man muss die Balance finden zwischen zu viel Schonung, die ein Risiko für Gelenksteife birgt, und zu intensiver Mobilität, was die Nähte beziehungsweise die Rekonstruktion der Bänder gefährdet.» Für 6–8 Wochen sollte in der Regel eine Entlastung oder nur Teilbelastung erfolgen. Leichte sportliche Aktivitäten wie Joggen sind in der Regel nach 3–6 Monaten möglich. Nach 9–12 Monaten ist Sport meist wieder möglich – auf welchem Niveau hänge von vielen patientenindividuellen Faktoren ab, sagte Henkelmann. «Mit computerbasierten Return-to-Sport-Testungen lassen sich die individuellen Defizite objektivieren, um dann dem Patienten ein individuelles Reha-Programm zusammenzustellen.» Wichtig sei, den Patienten aufzuklären, was für ein Risiko er eingehe, wenn er zu früh die falschen Sportarten mache. Henkelmann testet zusammen mit einem Team aus Sportwissenschaftlern die Sportfähigkeit mit einer validierten Testbatterie. Nach der Auswertung bekommt der Patient Empfehlungen mit einem Ampel-System, sodass er weiss, wie schnell er seine Belastung steigern kann und wie intensiv er trainieren darf. Je nach Ergebnis wird im Abstand von 6–8 Wochen eine erneute Testung durchgeführt, um den Fortschritt und die weiteren Freigaben in der Belastung bis zur Return-to-Competition zu objektivieren. «Auch wenn es dem Patienten verständlicherweise schwerfällt», sagte Henkelmann. «Man muss ihm klarmachen, dass er die Biologie respektieren muss, um sein Knie nicht einer erneuten Verletzung und möglicherweise viel mehr Komplikationen auszusetzen.»

Quelle:

«How to treat knee dislocations – Diagnostik und Therapie der Kniegelenkluxation», Vortrag von PD Dr. med. Ralf Henkelmann, 41. AGA-Kongress, 13. September 2024, Zürich

Literatur:

1 Howells NR et al.: Acute knee dislocation: an evidence based approach to the management of the multiligament injured knee. Injury 2011; 42(11): 1198-204 2 Fahlbusch H et al.: Diagnostik und Management bei der akuten Knieluxation. Knie J 2023; 5: 212-8 3 Medina O et al.: Vascular and nerve injury after knee dislocation: a systematic review. Clin Orthop Relat Res 2014; 472(9): 2621-9 4 Medvecky MJ et al.: Extensor mechanism disruption impacts treatment of dislocated and multiligament injured knees: treatment and schenck classification recommendations based on a global delphi method. J Bone Joint Surg Am 2023; 105(13): 1012-9 5 Drenck TC, Frosch K-H: Handlungsalgorithmus: akute Knieluxation. Knie J 2020; 2(4): 294-6 6 Barnes CJ et al.: Does the pulse examination in patients with traumatic knee dislocation predict a surgical arterial injury? A meta-analysis. J Trauma 2002; 53(6): 1109-14 7 Levy BA et al.: Decision making in the multiligament-injured knee: an evidence-based systematic review. Arthrosc 2009; 25(4): 430-8 8 Frosch KH et al.: Primary ligament sutures as a treatment option of knee dislocations: a meta-analysis.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013; 21(7): 1502-9 9 Montgomery TJ et al.: Orthopedic management of knee dislocations. Comparison of surgical reconstruction and immobilization. Am J Knee Surg 1995; 8(3): 97-103 10 Kannus P, Jarvinen M: Nonoperative treatment of acute knee ligament injuries. A review with special reference to indications and methods. Sports Med 1990; 9(4): 244-60 11 Dedmond BT, Almekinders LC: Operative versus nonoperative treatment of knee dislocations: a meta-analysis. Am J Knee Surg 2001; 14(1): 33-8 12 Wong CH et al.: Knee dislocations—a retrospective study comparing operative versus closed immobilization treatment outcomes. Knee Surg Sports Traumatol 2004; 12: 540-4 13 Mosquera MF et al.: Controversies in acute multiligamentary knee injuries (MLKI). J Exp Orthop 2020; 7: 56 14 Heitmann M et al.: Management of acute knee dislocations: anatomic repair and ligament bracing as a new treatment option-results of a multicentre study. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2019; 27(8): 2710-815 Gensior TJ et al.: Anatomic repair and ligament bracing as an alternative treatment option for acute combined PCL injuries involving the posteromedial or posterolateral corner-results of a multicentre study. Arch Orthop Trauma Surg 2023; 143(12): 7123-32 16 Poploski KM et al.: Clinical outcomes after surgery for knee multiligament injuries were comparable between patients with and without medial patellofemoral ligament injuries. J Bone Joint Surg Am 2023; 105(8): 607-1317 Hanley J et al.: Factors associated with knee stiffness following surgical management of multiligament knee injuries. J Knee Surg 2017; 30(6): 549-54 18 Cook S et al.: Surgical treatment of multiligament knee injuries. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015; 23(10): 2983-9119 Bodendorfer BM et al.: Predictors of knee arthrofibrosis and outcomes after arthroscopic lysis of adhesions following ligamentous reconstruction: a retrospective case–control study with over two years’ average follow-up. J Knee Surg 2019; 32(6): 536-43 20 Bi AS et al.: Risk of postoperative stiffness following multiligamentous knee injury surgery is not affected by obesity: a multicenter study. Arthrosco 2022; 38: 3175-81

Das könnte Sie auch interessieren:

Paradigma Anschlusssegmentdegeneration

Operationen an der Lendenwirbelsäule können den Verlauf degenerativer Veränderungen sowohl im Indexsegment als auch in angrenzenden Segmenten beeinflussen. Klassische Vorstellungen von ...

Indikationsstellung und OP-Strategie bei Verletzungen der oberen HWS

Die obere Halswirbelsäule (C0–C2) ist besonders verletzungsanfällig und bei Hochrasanztraumata häufig betroffen. Das Spektrum reicht von stabilen Frakturen bis zu hochinstabilen ...

Neueste Entwicklungen der spinalen Endoskopie

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...