Covid-19 und Orthopädie

Autoren: Dr. Ismail Khosravi

Assoz-Prof. Priv.-Doz. Dr.Martin Thaler, MSc

Universitätsklinik für Orthopädie

Medizinische Universität Innsbruck

Korrespondierender Autor:

Dr. Ismail Khosravi

E-Mail: ismail.khosravi@gmail.com

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die mittlerweile weltweit ausgedehnte SARS-CoV-2-Pandemie bezeichnet einen Gesundheitsnotstand, der auch die Orthopädie und orthopädische Chirurgie mit schweren Einschränkungen betrifft. Das Ziel, das Gesundheitssystem durch die notwendige Versorgung der Covid-19-Patienten nicht zu überlasten, führt dazu, elektive orthopädische Versorgung schrittweise zu reduzieren. Aber welche Einschränkungen erscheinen medizinisch sinnvoll?

Im Dezember 2019 wurde erstmalig über ein neuartiges Coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome – Coronavirus 2, SARS-CoV-2) berichtet, welches in der Millionenmetropole Wuhan in China schwere Pneumonien und damit assoziierte Todesfälle verursachte. Eine Epidemie mit rasch ansteigenden Zahlen von Erkrankten führte zum „Lockdown“ der gesamten Stadt.

Wie kam es zu Einschränkungen in Österreich?

In einer schnelllebigen Zeit sind naturgemäß auch längere Strecken durch ein gut ausgebautes Transportsystem kein Hindernis mehr. Die Verbreitung des Virus, welches aufgrund einer Ansteckung von Mensch zu Mensch nur schwer eingedämmt werden kann, erfolgte zu Beginn nur innerhalb Chinas, allerdings kam es bald zu einer weltweiten Ausbreitung im Sinne einer Pandemie. Ein erster europäischer Hotspot in Norditalien im Februar 2020 alarmierte aufgrund der geografischen Nähe zu Österreich auch hierzulande die Behörden. Nachdem am 25. Februar 2020 erstmals in Österreich zwei Personen (italienischstämmige Hotelmitarbeiter in Innsbruck, beide kamen aus der Provinz Bergamo) positiv auf Covid-19 getestet wurden, stieg die Anzahl der positiv getesteten Personen in Österreich rasch an. Es folgte am 11. März 2020 der Beschluss der österreichischen Bundesregierung, die Schließung aller nicht systemnotwendigen Einrichtungen inklusive der Schulen und Universitäten durchzuführen. Nach dem ersten Covid-19-Todesfall in Österreich am 12. März 2020 folgte ab 15. März 2020 eine österreichweite generelle Ausgangsbeschränkung („Lockdown“).

Was bedeutete das für die Versorgung der Patienten?

Nachdem nach wie vor nicht klar war, wie viele der positiv auf Covid-19 getesteten Personen schwere Verläufe entwickeln würden bzw. wie viele davon letztlich vielleicht sogar intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, wurde streng nach dem Prinzip „better safe than sorry“ und anhand der zu dem Zeitpunkt vorliegenden Daten davon ausgegangen, dass Beatmungsplätze benötigt werden würden. Eine Situation, wie sie in Norditalien herrschte, galt es durch frühe Maßnahmen zu verhindern. Um Ressourcen für Patienten mit schwerer Covid-19-Infektion bereitzuhalten, wurden „nicht dringliche operative oder interventionelle Eingriffe“ vorläufig abgesagt oder verschoben.

Durch die weltweit rapide Ausbreitung und die damit verbundenen Anstiege im Verbrauch von medizinischen Produkten waren die Einsparungen nicht nur auf Bettenkapazitäten bezogen. Lieferengpässe führten automatisch zu Sparmaßnahmen in Bezug auf medizinische Verbrauchsgüter (z.B. OP- und FFP-Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Schutzkittel etc.). Zum Schutz des medizinischen Personals und der Patienten, welche dringlich in Krankenhäusern behandelt werden mussten, wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich mit nicht dringlichen bzw. nicht akuten Erkrankungen von Krankenhäusern fernzuhalten.

Waren die Einschränkungen medizinisch sinnvoll?

Die Verbreitung des Virus einzudämmen wurde zum obersten Ziel der meisten Länder in Europa. Bereits in anderen Disziplinen wurde eine Einschränkung der medizinischen Versorgung von Patienten berichtet. Aufgrund der reduzierten Verfügbarkeit von Betten im Bereich der intensivmedizinischen Betreuung fielen darunter auch Organtransplantationen, welche einen Rückgang von bis zu 25% verzeichneten. Trotz des Versuches, ambulante Patienten durch alternative Methoden (z.B. via Telemedizin) zu betreuen, befürchteten viele Ärzte, dass vor allem Patienten mit malignen Erkrankungen nicht adäquat diagnostiziert bzw. versorgt werden konnten. Allein die Tatsache, einem Patienten die Nachricht einer malignen Erkrankung via Telemedizin mitzuteilen, konnte massive Auswirkungen haben. Ohne die Möglichkeit, wichtige Schritte wie die psychotherapeutische Begleitung einzuleiten bzw. das weitere Prozedere zu besprechen, wurden Menschen mit neu diagnostizierten malignen Erkrankungen alleingelassen. Im Bereich der Tumorchirurgie berichteten Ärzte einen deutlichen Rückgang in allen Bereichen der Patientenversorgung.

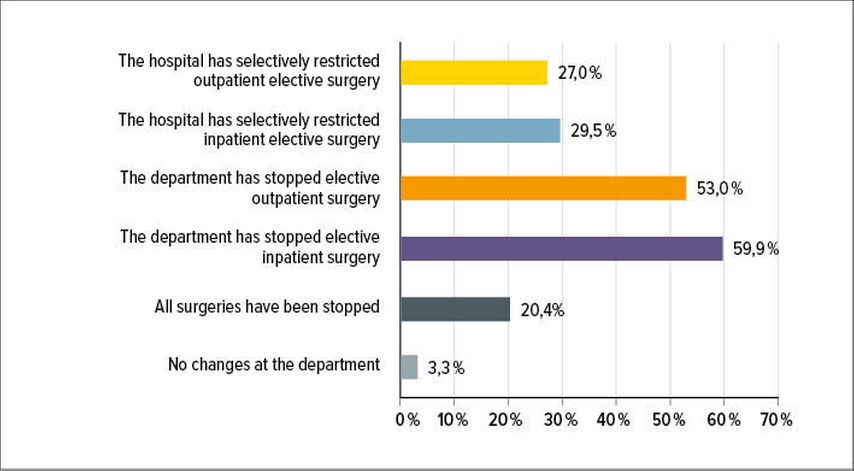

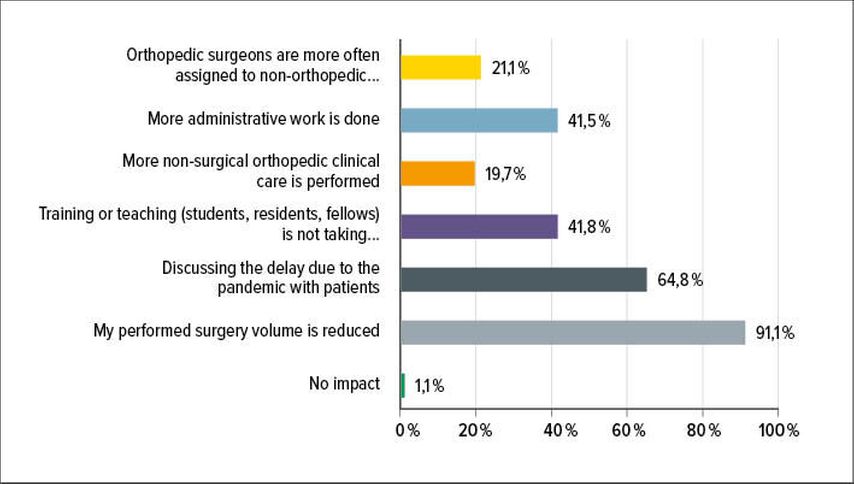

Abb. 2: Änderungen der Aufgabenbereiche während des Lockdowns (Quelle: Umfrage unter Mitgliedern der AGA)

Welche Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie gab es für die Orthopädie?

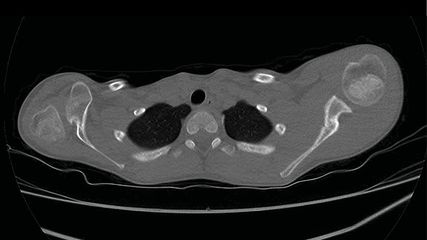

Pandemien wie die Spanische Grippe oder derzeit die Covid-19-Pandemie führten aufgrund des Ziels der Eindämmung zwangsläufig zu Beschränkungen. Davon war die orthopädische Chirurgie nicht ausgenommen. Ein massiver Rückgang elektiver Operationen war die Folge. In Asien wurden aufgrund der Erfahrungen mit SARS im Jahre 2003 sämtliche elektive orthopädische Eingriffe, welche einen stationären Aufenthalt von mehr als 23 Stunden benötigen, abgesagt. In Europa wurden vor allem Einschränkungen in der Endoprothetik beobachtet. Eine Umfrage unter Mitgliedern der European Hip Society (EHS) und der European Knee Associates (EKA) ergab, dass eine Reduktion auf ca. 6% der primären endoprothetischen Versorgung erfolgte. Ein Rückgang von aseptischen Prothesenwechseln auf ca. 4% wurde ebenfalls beobachtet. Periprothetische Frakturen konnten nur noch zu 87% behandelt werden, Protheseninfekte nur noch in 75% der Fälle. Besonders bedenklich war allerdings auch der Rückgang der Versorgung von orthopädischen Tumorpatienten auf ca. 25%. Annähernd 20% der Befragten gaben sogar an, dass gar keine chirurgische Versorgung mehr stattfand.

Selbst nachdem es zu Lockerungen der Maßnahmen kam, konnte keine Rückkehr zum Alltag beobachtet werden. Trotz besserer Datenlage und neuer Behandlungskonzepte konnte die Pandemie nicht ausreichend eingedämmt werden, um eine adäquate Versorgung orthopädischer Patienten zu gewährleisten. Nach wie vor kommt es zu Einschränkungen durch den Fokus auf Covid-19-Patienten. Im Vergleich zu der oben genannten Umfrage am Höchststand der Infektionen im Frühjahr 2020 erfolgte eine zweite Umfrage unter denselben Teilnehmern nach dem „Lockdown“. Die Ergebnisse zeigten dabei, dass im Fall der Endoprothetik die Versorgung von 6% auf 30% gestiegen ist. Arthroskopische Eingriffe stiegen ebenfalls von 25% auf 50%.

Welche Folgen hat das für orthopädische Patienten?

Die erwähnten Einschränkungen sollten nicht kritiklos als notwendiges Übel hingenommen werden. Eine Zunahme an Schmerzen sowie Bewegungseinschränkungen durch Verschiebung von notwendigen Operationen ist wohlbekannt. Eine Einschränkung der Lebensqualität ist die Folge. Zur Behandlung von Schmerzen werden oft Opioide bzw. Opiate verordnet, um Patienten, welche auf eine operative Versorgung warten, adäquat analgetisch zu behandeln. Eine postoperative Opiattoleranz ist die Folge. Auch Abhängigkeitssymptome wurden beobachtet und stellen ein großes Problem dar. Das Verschieben von elektiven notwendigen Operationen kann sich auch in einer Verschlechterung des klinischen Outcomes äußern. Die postoperative Rehabilitation kann sich deutlich verlängern und Bewegungseinschränkungen persistieren. Gerade in der Versorgung von Wirbelsäulenerkrankungen kann durch zu lange Kompression auf Nerven ein irreparabler Schaden entstehen.

Abseits der Auswirkungen auf die Lebensqualität bzw. physischer und psychischer Schäden am Patienten entstehen auch enorme Kosten für das Gesundheitssystem. Sowohl im niedergelassenen als auch im klinischen Bereich führt das „Herunterfahren“ des Systems zu finanziellen Verlusten. Das Schließen von orthopädischen Ordinationen bzw. der Rückgang an möglichen operativen Eingriffen wird zwangsläufig zu längeren Wartelisten bei den Patienten führen.

Was bedeutet die Covid-19- Pandemie für die Ausbildung?

Diese Krise hat nicht nur enorme Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem im Sinne der Patientenversorgung und des Rückgangs an Arbeit für ausgebildete Orthopäden. Einschränkungen in der Patientenversorgung bedeuten auch automatisch eine verminderte Qualität in der Ausbildung junger Kollegen. Interventionelle Fächer wie die Orthopädie sind auf die Ausbildung am Objekt und somit am Patienten angewiesen. Man kann leicht erkennen, dass die limitierte klinische und chirurgische Erfahrung sowie der Rückgang an didaktischer Ausbildung und Fortbildungen die Ausbildung massiv beeinträchtigen werden.

Allerdings stellt nicht nur die Beschränkung der Ausbildung ein Problem dar. Durch einen schnellen Anstieg der Zahl der Covid-19-Erkrankten haben bereits im Frühjahr 2020 bis zu 20% der auszubildenden orthopädischen Chirurgen angegeben, direkt an Covid-19-Stationen zu arbeiten. Ein Anstieg der Zahlen bedeutet auch, dass mehr Ärzte zur Versorgung der Covid-19-Patienten eingeteilt werden müssen. Viele davon haben weder das nötige Grundwissen noch das erforderliche Know-how, diese Patienten optimal zu versorgen. Eine Abberufung zu internistischen bzw. infektiologischen oder intensivmedizinischen Aufgabenbereichen bedeutet ebenfalls ein Abbrechen der orthopädisch-chirurgischen Ausbildung. Die genauen Auswirkungen werden wir erst in der Zukunft sehen.

Literatur:

• Kort NP et al.: Recommendations for resuming elective hip and knee arthroplasty in the setting of the SARS-CoV-2 pandemic: the European Hip Society and European Knee Associates Survey of Members. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2020; 28(9): 2723-9 • Kort NP et al.: Resuming elective hip and knee arthroplasty after the first phase of the SARS-CoV-2 pandemic: the European Hip Society and European Knee Associates recommendations. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2020; 28(9): 2730-46 • Liebensteiner MC et al.: Massive cutback in orthopaedic healthcare services due to the COVID-19 pandemic. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2020; 28(6): 1705-11 • Liebensteiner MC et al.: It is not ‚business as usual‘ for orthopaedic surgeons in May 2020- the Austrian-German-Swiss experience. J Exp Orthop 2020; 7(1): 61 • Megaloikonomos PD et al.: Impact of the COVID-19 pandemic on orthopaedic and trauma surgery training in Europe. Int Orthop 2020; 44(9): 1611-9 • Thaler M et al.: Impact of the COVID-19 pandemic on patients suffering from musculoskeletal tumours. Int Orthop 2020; 44(8): 1503-9

Das könnte Sie auch interessieren:

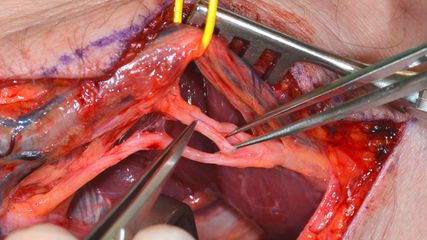

Rekonstruktionsmöglichkeiten bei Nervenläsionen

Die Rekonstruktion peripherer Nervenläsionen bleibt eine Herausforderung – besonders bei langen Defektstrecken, verzögerter Diagnostik oder ausgeprägter Denervierung. Der Artikel ...

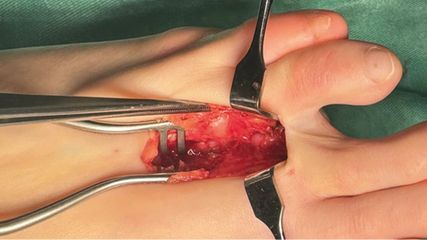

Nervenkompressionssyndrome an Sprunggelenk und Fuß

Nervenkompressionssyndrome im Bereich des Sprunggelenks sowie des Fußes stellen eine komplexe Herausforderung dar. Nicht selten sind sie schwer zu diagnostizieren und können bei ...

Die geburtstraumatische Plexusläsion

Sowohl bei einer Spontangeburt als auch bei einer Sectio caesarea kann es zu einem Dehnungsschaden des Armnervengeflechts kommen. Die entstehende Läsion kann unter Umständen ...