Biphasic Plate: ein neues Konzept der Osteosynthese

Autor:

DDr. Clemens Schopper

Klinik für Orthopädie und Traumatologie

Kepler Universitätsklinikum Linz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ein neuartiges Implantatdesign ermöglicht ein biphasisches Plattenkonzept, das je nach angelegter Belastung einen dynamischen oder einen statischen Implantatzustand gestattet. DieBiphasizität ermöglicht eine optimierte Umgebung für Knochenheilung gerade in komplexen Fällen, das Konzept tariert interfragmentäre Bewegungen und Rigidität optimiert aus. Tierexperimentelle Untersuchungen zeichnen ebenso wie biomechanische Tests ein vielversprechendes Bild, das der kürzlich begonnene, klinische Einsatz prüfen wird.

Distale Femurfrakturen zählen zu den schwierigsten Herausforderungen der operativen Traumatologie, da ihre Morphologie oftmals kompliziert, intraartikulär und mehrfragmentär ist.1, 2 Obwohl distale Femurfrakturen für weniger als 1% aller Frakturen des menschlichen Bewegungsapparates verantwortlich zeichnen und obwohl sie nur etwa 3–6% aller Femurfrakturen ausmachen, wird ihr Auftreten als zunehmend gewertet, insbesondere im periprothetischen Bereich, was der zunehmenden Lebenserwartung der Bevölkerung geschuldet ist.3

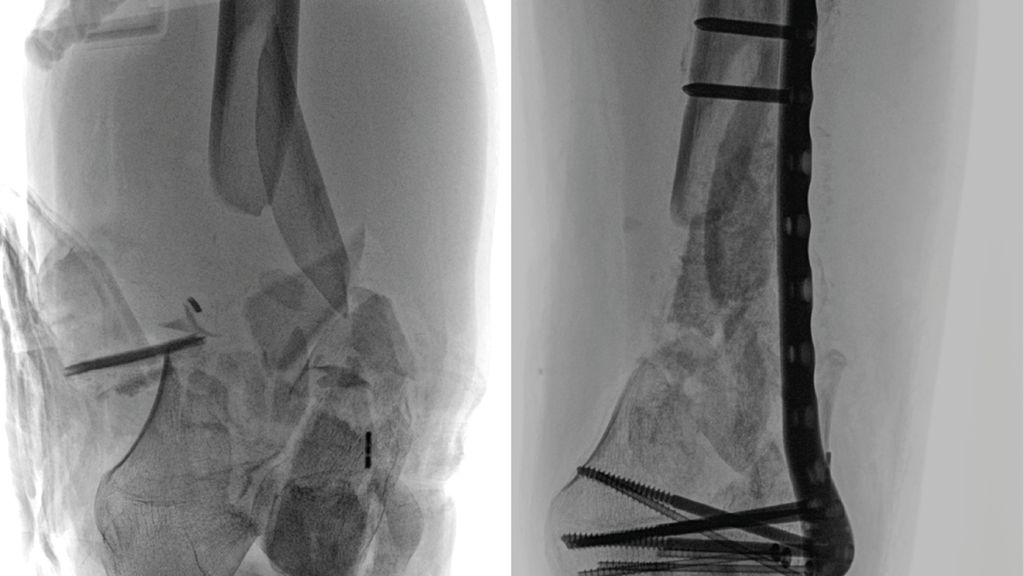

Die Verfahrenstechnik der Plattenosteosynthese ist der aktuelle Goldstandard für die Behandlung von distalen Femurfrakturen (Abb 1).2 Die diesbezüglichen Herausforderungen der Reduktion der periostalen Schädigung sowie der Erhaltung der für die Frakturheilung notwendigen, interfragmentären Bewegung waren und sind stets Gegenstand aktueller Forschung und geben nach wie vor Anlass zur Verbesserung der osteosynthetischen Verfahrenstechnik.4 Auf dem Weg dieser Entwicklung war unter anderem die Einführung der MIPO(minimal invasive Plattenosteosynthese)-Technik ein entscheidender Schritt zur Reduktion des operativen Traumas betreffend die den Knochen umgebenden Weichteile und das Periost im Speziellen. Ebenso markiert die Einführung der winkelstabilen Schraubenverankerungstechnik einen entscheidenden Wendepunkt zur Verbesserung der Situation gerade im Falle komplexer Mehrfragmentfrakturen. Nichtsdestotrotz variieren die für die Knochenheilung so wichtigen mechanischen Voraussetzungen im Bereich der Osteosynthese erheblich in Abhängigkeit von der angewandten Implantationstechnik.5 Diese Tatsache überlässt die so wichtige Variable der „construct stiffness“ –oder der Rigidität der Osteosynthese – in einem zu hohen Maße dem individuellen Vermögen des Anwenders bzw. dem Momentum der Einzelsituation.

Abb. 1: Komplexe distale Femurfraktur vor (links) und nach (rechts) Versorgung mittels winkelstabiler Plattenosteosynthese

Technologische Bemühungen, die mechanischen Eigenschaften gerade im Bereich einer winkelstabilen Osteosynthese zu verbessern, fußen zum Beispiel in dem Versuch, elastische Platzhalter zwischen Schraube und Platte zu platzieren6 oder in der Anwendung von Schraubendesigns, welche die Rigidität im Bereich des nahen Kortex reduzieren, um eine Verbesserung der Mikrobewegungen im Bereich der Osteosynthese zu erreichen.7 Diese Ansätze adressieren vor allem den kritischen Bereich des Interface zwischen Implantat und Knochen, lassen aber eine ganzheitliche Herangehensweise zur Verbesserung der Osteosynthese vermissen. Aus diesem Grund wurde ein Osteosynthesekonzept entworfen, das aufgrund seines differenzierten Designs auf eine Änderung der Belastung reagieren kann und seine Rigidität biphasisch verändert.

Konzept

Abb. 2: Konzept der biphasischen Platte: Das winkelstabil verwendbare Stahlimplantat enthält einen Federmechanismus an der Unterseite, der je nach Belastung geöffnet oder geschlossen ist und eine biphasische Rigidität ermöglicht.8 Mit freundlicher Genehmigung des AO Research Institute (ARI) Davos

Die biphasische Platte entspricht in ihrem Grunddesign einer LCP-DF („locking compression plate – distal femur“). Das Implantat ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und bietet die Option der Winkelstabilität. Im Design enthalten ist auch eine – mittlerweile übliche – anatomische Präkonturierung für die Region des distalen Femurs. Das Kernstück des Designs ist ein Federmechanismus, der eine biphasische Rigidität des Implantats ermöglicht. Bei Belastung (etwa 200 N entsprechen ca. 20kg) schließt sich der Federmechanismus und sorgt für eine erhöhte Rigidität sowie eine Belastungsbeschränkung: Bei Entlastung öffnet sich der Federmechanismus und lässt interfragmentäre Bewegungen zu (Abb. 2).

Testung

Das Implantat wurde im Rahmen eines erprobten axialen biomechanischen Versuchs gegen eine handelsübliche 11-Loch-LCP-DF (DePuy Synthes, Oberdorf, Schweiz) getestet. Das Testsetup wurde vorab mittels „Finite element“-Analyse vorempfunden. Das Frakturmodell wurde als 20 mm-Defekt gewählt, um eine möglichst ungünstige mechanische Ausgangsituation zu generieren. Die Platten wurden mit 11 5mm winkelstabilen Stahlschrauben (DePuy Synthes, Oberdorf, Schweiz) in einem Harzlaminat (HGW 2082/PF CC 201, Maagtechnic, Füllinsdorf, Schweiz) fixiert, wobei sämtliche 7 Positionen im distalen und 4 im proximalen Plattenbereich besetzt wurden. Die Testung wurde mit einer hydraulischen Materialtestmaschine durchgeführt (MTS Bionix 858, MTS Systems Corp., Eden Prairie, MN, USA), ausgestattet mit einer 25 kN Ladeeinheit. Der Testablauf wurde biphasisch durchgeführt. Auf eine quasi statische Phase unter einer Vorlast von 10 N folgte eine statische Phase mit einer Steigerungsrate der axialen Lastvon 0,05mm/s, bis ein spontaner Abfall der gemessenen Kraft auftrat.

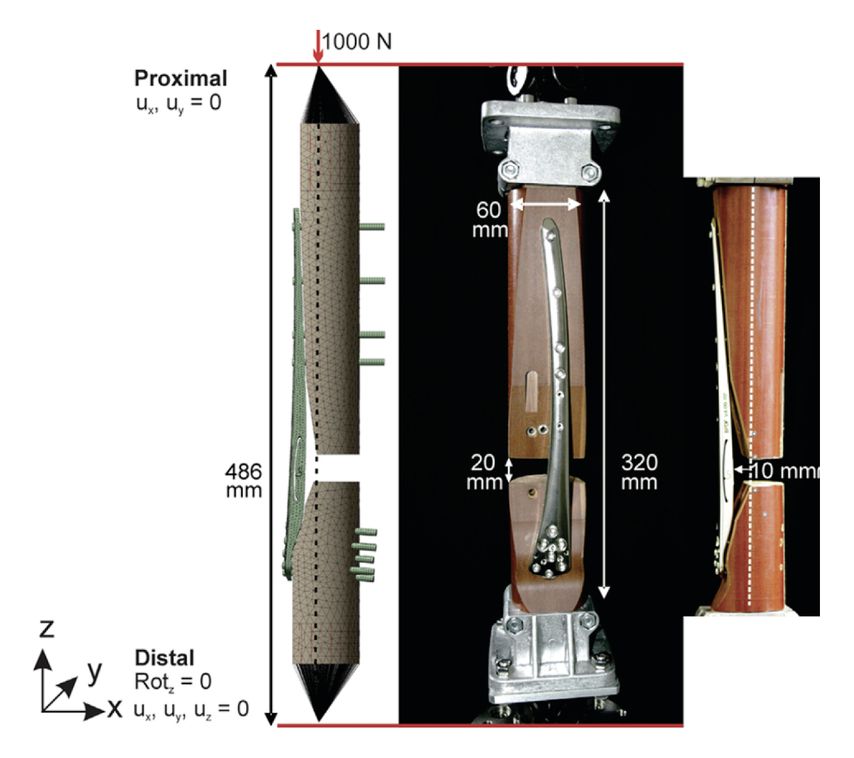

Abb. 3: Die „Finite element“-Analyse (links) sowie der tatsächliche Testaufbau sind abgebildet. Die Spannlänge wurde mit 486mm gewählt, das Offset zur mechanischen Achse des nachempfundenen Knochens beträgt 10 mm, sowohl in der „Finite element“-Analyse als auch im biomechanischen Testaufbau. Der Frakturspalt wurde auf 20mm definiert, um ein „worst case“-Szenario ohne jeglichen Fragmentkontakt zu simulieren.8 Mit freundlicher Genehmigung von Elsevier

Die zweite Testphase wurde dynamisch durchgeführt, ebenfalls nach einer quasi statischen Startphase unter einer Vorlast von 10 N. Nun wurde ein zyklisches Belastungsprotokoll durchgeführt, bei dem eine sinusförmige Belastungsamplitude gewählt wurde, deren Maximum 75 % der Versagenslast aus der statischen Testphase entsprach. Das Protokoll wurde mit einer Wiederholungsrate von 4 Hz durchgeführt, unter stetiger Kontrolle der Lastdislokationsfunktion bis zum Implantatversagen oder dem Erreichen von 1 Million Belastungszyklen.

Ergebnisse

Rigidität

Die Rigidität der biphasischen Platte ist – entsprechend ihrer Namensgebung und Funktion – von zwei Phasen gekennzeichnet, wobei der Schluss der Feder und somit der Übergang in die zweite Phase bei etwa 200 N erfolgen. In der dynamischen Phase zeigt die biphasische Platte geringere Rigiditätswerte (283 N/mm) als die LCP-DF (623 N/mm), während sie in der statischen Phase nach Schluss der Feder höhere Rigiditätswerte aufweist (1474 N/mm vs. 255 N/mm).

Interfragmentäre Bewegung

In der ersten Phase zeigten sich höhere interfragmentäre Bewegungsauslenkungen am nahen und fernen Kortex bei der biphasischen Platte (0,18/0,86 vs. 0,04/0,47mm). In der zweiten Phase zeigte sich die interfragmentäre Bewegung am nahen Kortex bei der biphasischen Platte höher (0,33mm vs. 0,25mm), während die interfragmentäre Bewegung am fernen Kortex geringer war (1,54mm vs. 3,54mm).

Stabilität

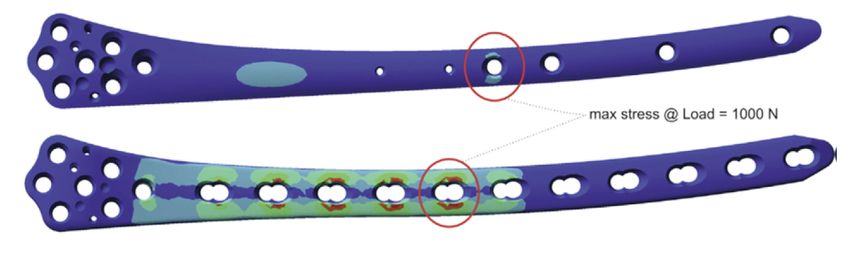

Bei einer Last von 1000 N zeigte sich der Peak-Stress in der biphasischen Platte um 62,5% niedriger als bei der LCP-DF (Abb. 4).

Abb. 4: Die biphasische Platte (oben) zeigt eine bessere Stressverteilung als die LCP-DF (unten) (experimental). Mit freundlicher Genehmigung des AO Research Institute (ARI) Davos, mit freundlicher Genehmigung von Elsevier

Diskussion/Ausblick

Mehrfragmentäre Frakturen der langen Röhrenknochen stellen eine große chirurgische Herausforderung dar. Die Begleitumstände, die zu diesen Verletzungen führen, sind oft im Hochrasanztrauma begründet, in dessen Rahmen hohe Energien auf den Patienten wirken.9 Die Region des distalen Femurs stellt diesbezüglich eine besondere Herausforderung dar, da periartikuläre Frakturen im Bereich des Kniegelenks technisch schwierig zu meistern sind, was oft schon bei der erschwerten Reponierbarkeit beginnt.10

Die Plattenosteosynthese stellt nach wie vor den Goldstandard bei der Versorgung distaler Femurfrakturen dar, insbesondere, wenn eine Gelenkbeteiligung vorliegt.11 Neben dem Grundproblem, dass distale Femurfrakturen aufgrund der oftmals hohen vorangegangenen Krafteinwirkung einen hohen Stress der Weichteile mit sich bringen, stellt die Verfahrenstechnik der Plattenosteosynthese einen weiteren Stressfaktor für die knöcherne und weichteilige Heilung dar.

Diesen Herausforderungen wurden die bisher entwickelten Osteosynthesekonzepte nur bedingt gerecht, was zu typischen Komplikationen wie Infektionen und/oder verzögerter bis ausbleibender Knochenheilung führen kann. Durch die Entwicklung des biphasischen Plattenkonzepts wird versucht, den diffizilen Anforderungen mehrfragmentärer Brüche im Bereich des distalen Femurs gerecht zu werden. Mit einem Federmechanismus kann eine biphasische Rigidität erzeugt werden, die auf unterschiedliche Belastungen angepasst reagiert. Auf diese Art und Weise wird das Verhältnis von Stabilität und Bewegung für die Bruchheilung optimiert, was uns erste experimentelle Ergebnisse eindeutig zeigen.8,12 Ausgehend von der Theorie, dass interfragmentäre Bewegungen zwischen 0,2mm und 1mm ideal für Kallusformation in Frakturspalten von 0,7–3mm sind,13 hat die experimentelle Testung der biphasischen Platte gezeigt, dass sich diese Momente in ihren beiden Rigiditätsphasen zwischen 0,18mm und 1,5mm bewegen und somit eine nahezu ideale Umgebung für Kallusformation erzeugt werden kann. Erste In-vivo-Experimente an Tiermodellen bestätigen das funktionierende Konzept dieses neuen Osteosyntheseverfahrens.8 Zusätzlich hat sich im Rahmen der Versuchsreihe gezeigt, dass die biphasische Platte eine günstigere Stressverteilung der angelegten Last aufweist, was zu weniger sogenannten „stress risern“ führt und das Material weniger belastet.

Fazit

Die Praxis wird zeigen, wie sehr ein Implantat mit äußerst vielversprechenden Eigenschaften in biomechanischen Tests die Praxisrealität meistert.

Literatur:

1 Gangavalli AK, Nwachuku CO: Management of distal femur fractures in adults: an overview of options. Orthop Clin North Am 2016; 47(1): 85-96 2 von Keudell A et al.: Treatment options for distal femur fractures. J Orthop Trauma 2016; 30(Suppl 2): S25-7 3 Court-Brown CM, Caesar B: Epidemiology of adult fractures: a review. Injury 2006; 37(8): 691-7 4 Hente RW, Perren SM: Tissue deformation controlling fracture healing. J Biomech 2021; 125: 110576 5 Stoffel K et al.: Biomechanical testing of the LCP -- how can stability in locked internal fixators be controlled? Injury 2003; 34(Suppl 2): B11-9 6 Uhthoff HK et al.: Internal plate fixation of fractures: short history and recent developments. J Orthop Sci 2006; 11(2): 118-26 7 Bottlang M et al.: Far cortical locking can improve healing of fractures stabilized with locking plates. J Bone Joint Surg Am 2010; 92(7): 1652-60 8 Epari DR et al.: Biphasic plating improves the mechanical performance of locked plating for distal femur fractures. J Biomech 2021; 115: 110192 9 Young EY, Stans AA: Distal femoral physeal fractures. J Knee Surg 2018; 31(6): 486-9 10 Graham JM, Gross RH: Distal femoral physeal problem fractures. Clin Orthop Relat Res 1990; (255): 51-3 11 Helfet DL et al.: AO philosophy and principles of fracture management-its evolution and evaluation. J Bone Joint Surg Am 2003; 85(6): 1156-60 12 Hofmann-Fliri L et al.: Biphasic plating - in vivo study of a novel fixation concept to enhance mechanobiological fracture healing. Injury 2020; 51(8): 1751-8 13 Claes L: Biomechanical principles and mechanobiologic aspects of flexible and locked plating. J Orthop Trauma 2011; 25(Suppl 1): p. S4-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...