Behandlungspfade für Beckenring- und Wirbelkörperfrakturen im Alter

Autor:

OA Dr. Alexander Wels

Facharzt für Unfallchirurgie

Facharzt für Orthopädie und Traumatologie

Unfallkrankenhaus Steiermark

Standort Graz

E-Mail: alexander.wels@auva.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Beckenring- und Wirbelkörperfrakturen zählen zu den häufigsten osteoporosebedingten Verletzungen im höheren Lebensalter. Eine frühzeitige Diagnose und ein individuell abgestimmter Therapieansatz sind entscheidend, um Mobilität und Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten.

Keypoints

-

Geriatrische Beckenring- und Wirbelkörperfrakturen entstehen oft durch geringfügige Traumata bei osteoporotisch veränderter Knochenstruktur.

-

Die exakte Frakturanalyse und die individuelle Gesamtsituation bilden die Grundlage für die Wahl des optimalen Behandlungspfades.

-

Minimalinvasive Verfahren gewinnen in der operativen Therapie zunehmend an Bedeutung und ermöglichen eine rasche Mobilisierung.

-

Ein multidisziplinärer Ansatz, der auch die Osteoporosetherapie einschließt, ist für eine erfolgreiche Behandlung unerlässlich.

Mit steigender Lebenserwartung nimmt die Inzidenz von Fragilitätsfrakturen, insbesondere im Bereich des Beckens und der Wirbelsäule, kontinuierlich zu. Geriatrische Beckenringfrakturen sind nach Wirbelkörper-, Handgelenks- und proximalen Femurfrakturen die vierthäufigsten osteoporoseassoziierten Frakturen. In Deutschland liegt die Inzidenz bei 224 pro 100000 Einwohner über 60 Jahre. Frauen sind aufgrund der höheren Osteoporoseprävalenz öfter betroffen als Männer.

Osteoporotische Wirbelkörperfrakturen treten ebenfalls häufig auf und ihre Inzidenz steigt mit zunehmendem Alter. Bei Frauen im Alter von 60–69 Jahren liegt die jährliche Inzidenz bei etwa 66 pro 100000, während sie bei Männern desselben Alters bei etwa 56 pro 100000 liegt. Im Alter von 80–89 Jahren steigt die Inzidenz auf etwa 383 pro 100000 bei Frauen und 275 pro 100000 bei Männern.

Diese Frakturen führen häufig zu erheblichen Schmerzen, Funktionseinschränkungen und erhöhter Mortalität. Ein adä-quates Management ist daher von großer Bedeutung.

Beckenringfrakturen im Alter

Ätiologie und Klassifikation

Geriatrische Beckenringfrakturen entstehen meist durch Bagatelltraumata wie einfache Stürze aus dem Stand, aufgrund der verminderten Knochendichte bei Osteoporose.

Die primäre radiologische Diagnostik von Beckenringfrakturen erfolgt in der Regel mit einer Röntgenaufnahme des gesamten Beckens. Die Durchführung einer Computertomografie ist obligatorisch, um detaillierte Informationen über die Fraktur, insbesondere über die Stabilität des Beckenrings und eventuelle Begleitverletzungen, zu erhalten. Bei Verdacht auf okkulte Frakturen oder zusätzliche Weichteilverletzungen kann ein MRT (Magnetresonanztomografie) sinnvoll sein. Zudem sind engmaschige Laborkontrollen essenziell, da diese Frakturen, insbesondere bei antikoagulierten Patienten, zu Blutungskomplikationen führen können, die eine frühzeitige Intervention erfordern.

Die Frakturmorphologie unterscheidet sich deutlich von der jüngerer Patienten, weshalb sich spezifische Klassifikationssysteme etabliert haben.

Eine umfassende Klassifikation für Fragility Fractures of the Pelvis (FFP) wurde von Rommens und Hofmann beschrieben. Das System basiert auf standardmäßigen anteroposterioren Inlet- und Outlet-Röntgenaufnahmen sowie einer Computertomografie des Beckens. Zwei Hauptkriterien werden für die Klassifikation verwendet: die Stabilität des Beckenrings, unterteilt in vier Kategorien, und die Lage der Instabilität:

-

FFP-Typ I: isolierte vordere Beckenringfrakturen

-

FFP-Typ II: undislozierte hintere Beckenringfrakturen

-

FFP-Typ III: einseitig dislozierte hintere Beckenringfrakturen mit Beteiligung des vorderen Beckenrings

-

FFP-Typ IV: beidseitig dislozierte hintere Beckenringfrakturen

FFP-Typ-I-Frakturen, die durch eine geringe Instabilität im vorderen Beckenbereich gekennzeichnet sind, machen 17,5% der Frakturen aus. Typ Ia umfasst einseitige Schambeinastfrakturen und Typ Ib beidseitige Schambeinastfrakturen. Bei einer Beteiligung des hinteren Beckenrings in über 80% der FFP-Fälle ist eine CT-Untersuchung entscheidend für die korrekte Klassifikation der Frakturen.

FFP-Typ-II-Frakturen, die als moderate Instabilität klassifiziert werden, zeichnen sich durch nicht dislozierte Frakturen des hinteren Beckenrings aus und machen 50% der FFP-Fälle aus. Typ IIa sind nicht dislozierte Frakturen des hinteren Beckens ohne Fraktur des vorderen Beckenrings, Typ-IIb-Frakturen betreffen eine Kompressionszone der Massa lateralis am Sakrum mit Fraktur des vorderen Beckenrings und Typ IIc beinhalten nicht dislozierte Frakturen des Kreuzbeins, SI-Gelenks oder Iliums mit assoziierter Fraktur des vorderen Beckenrings. Von besonderer Bedeutung ist, dass das Verhalten von FFP sich von dem hochenergetischer Beckenringfrakturen unterscheidet, da der Ring nicht immer an zwei Stellen unterbrochen ist.

FFP-Typ-III-Frakturen, die 10% dieser Verletzungen ausmachen, zeichnen sich durch eine einseitige Dislokation des hinteren Beckens mit assoziierter Fraktur des vorderen Beckenrings aus. Trotz subtiler Dislokation der Fraktur sind FFP-Typ III mit einem hohen Maß an Instabilität verbunden. Typ IIIa ist eine Fraktur, die durch das Ilium verläuft, Typ IIIb eine Fraktur, die durch das SI-Gelenk verläuft, und Typ IIIc eine Fraktur, die durch das Kreuzbein verläuft, jeweils mit assoziierter Fraktur des vorderen Beckenrings.

Das höchste Maß an Instabilität ist mit FFP-Typ-IV-Frakturen verbunden, die 20% dieser Verletzungen ausmachen. Typ-IV-Frakturen werden als beidseitig dislozierte Frakturen des hinteren Beckenrings mit oder ohne assoziierte Frakturen des vorderen Beckenrings beschrieben. Typ IVa sind beidseitige Ilium-Frakturen, Typ IVb sind H-Typ sakrale Frakturen (mit spinopelviner Dissoziation), und Typ IVc sind alle Kombinationen von Verletzungen, die nicht durch Typ IVa oder IVb beschrieben werden.

Bei allen FFP-Fällen kann es zu einer Progression stabiler Frakturmuster zu instabileren Verletzungen kommen.

Therapieansätze

Die Behandlung richtet sich nach dem Frakturtyp, der Schmerzsymptomatik und der Mobilität des Patienten.

Konservative Therapie: Bei stabilen Frakturen (FFP-Typ I und II) steht die Schmerztherapie im Vordergrund, gefolgt von einer frühzeitigen Mobilisation. Geriatrisch konservativ behandelte Patientinnen und Patienten sollen mit Hilfsmitteln (Rollator/reziprokem Gehgestell/Unterarmstützkrücken) schmerzorientiert belastet werden. Spätestens nach 7 Tagen sollte unter adäquater Schmerztherapie eine Verbesserung der Gehstrecke und entsprechende Schmerzreduktion eingetreten sein, damit die konservative Therapie fortgesetzt werden kann.

Operative Therapie: Instabile Frakturen (FFP-Typ III und IV) erfordern häufig eine operative Stabilisierung. Minimalinvasive Techniken, wie die perkutane Schraubenosteosynthese, haben sich bewährt und sollten bevorzugt verwendet werden, um eine rasche Rehabilitation zu ermöglichen. Die anatomische Reposition von Beckenringfrakturen der geriatrischen Patientinnen und Patienten sollte nicht Primärziel der operativen Versorgung sein.

Die Indikationsstellung bei Insuffizienzfrakturen des Beckenrings sollte nie ausschließlich anhand der Frakturmorphologie erfolgen, sondern immer patientinnen- und patientenspezifische Faktoren wie Begleiterkrankungen und ursprüngliches Aktivitätsniveau mit einbeziehen.

Folgende Frakturen der geriatrischen Patientin/des geriatrischen Patienten sollten initial operativ behandelt werden:

-

kombinierte anteriore Ramus-pubis- Fraktur (uni- oder bilateral) + unilaterale, dislozierte Sakrum-/Iliumfrakturen (FFP IIIa, IIIb) bzw. bilaterale, dislozierte Sakrumfrakturen (FFP IV),

-

U-/H-Fraktur des Sakrums mit/ohne anteriore Ramus-pubis-Fraktur.

Vorteile der Navigation in der Beckenchirurgie

Die Genauigkeit der Schraubenplatzierung in der Beckenchirurgie variiert je nach anatomischer Gegebenheit und verwendeter Navigationsmethode. Bei normaler Anatomie treten Schraubenfehllagen in etwa 8,5% bis 12% der Fälle auf, während bei Sakrum-Dysmorphismus, einer abweichenden Anatomie des Kreuzbeins, die Fehlerquote auf 15% bis 29,5% ansteigt. Eine fluoroskopische Navigation verringert die Fehlerquote auf etwa 6% bis 19%, jedoch zeigt sich die höchste Präzision bei der CT-navigierten Schraubenplatzierung, mit einer Fehlerquote von nur 0,1% bis 2,6%. Diese Zahlen verdeutlichen die klaren Vorteile der modernen Navigationssysteme, insbesondere der CT-gestützten Navigation, die eine signifikante Verbesserung der Genauigkeit und Sicherheit bei der Schraubenplatzierung ermöglicht.

Wirbelkörperfrakturen im Alter

Epidemiologie der osteoporoseassoziierten Wirbelkörperfrakturen

Inzidenz und Prävalenz

-

Weltweit erleiden schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen jährlich eine osteoporotische Wirbelkörperfraktur.

-

In Europa beträgt die Lebenszeitprävalenz für Frauen über 50 Jahre etwa 20–25%, für Männer etwa 8–10%.

-

Studien zeigen, dass bis zu 30% der postmenopausalen Frauen eine nicht diagnostizierte Wirbelkörperfraktur haben.

Risikofaktoren

-

Vorangegangene osteoporotische Frakturen: Das Frakturrisiko steigt nach einer ersten OVF um das 5-Fache.

-

Niedrige Knochendichte (T-Score <–2,5 SD)

-

Alter >70 Jahre: Mit zunehmendem Alter nimmt die strukturelle Integrität des Knochens weiter ab.

-

Langfristige Glukokortikoidtherapie: Erhöht das Frakturrisiko um das 2- bis 3-Fache.

-

Geringes Körpergewicht (BMI <20kg/m2)

-

Sturzrisiko durch muskuloskelettale Einschränkungen: Sarkopenie und Gangunsicherheiten begünstigen Stürze.

Bedeutung für die Mortalität und Lebensqualität

-

OVFs sind mit einer erhöhten Mortalitätsrate assoziiert: Patienten mit einer osteoporotischen Wirbelkörperfraktur haben eine bis zu 1,5- bis 2-fach erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu Personen ohne Fraktur.

-

Etwa 50% der Patienten entwickeln chronische Schmerzen oder eine persistierende funktionelle Beeinträchtigung.

-

Die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Fraktur innerhalb eines Jahres nach einer ersten OVF beträgt etwa 20–25% (sogenannter „fracture cascade effect“).

-

OVFs sind eine der Hauptursachen für eine Kyphose, die mit einem erhöhten Sturz- und Frakturrisiko einhergeht

Die Klassifikation erfolgt traditionell nach der AO-Klassifikation, jedoch werden spezifische Systeme für osteoporotische Frakturen diskutiert, um der besonderen Pathophysiologie Rechnung zu tragen.

Die OF-Klassifikation (osteoporotische Frakturen) wurde von der Arbeitsgruppe „Osteoporotische Frakturen“ der Sektion Wirbelsäule der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) entwickelt und bietet eine spezifische Einteilung für osteoporotische Wirbelkörperfrakturen:

-

OF 1: keine Deformation (Wirbelkörperödem).

-

OF 2: Deformation mit geringer oder ohne Hinterwandbeteiligung (<1/5).

-

OF 3: Deformation mit ausgeprägter Hinterwandbeteiligung (>1/5).

-

OF 4: komplette Wirbelkörperzerstörung.

-

OF 5: Fraktur mit Instabilität oder Dislokation.

Diese Klassifikation ermöglicht eine differenzierte Beurteilung der Frakturen und unterstützt die Therapieentscheidung.

Therapieansätze

Ziel der Behandlung

-

Schmerzlinderung

-

Erhalt der Mobilität

-

Prävention weiterer Frakturen

Konservative Therapie (bei stabilen Frakturen: OF 1 und 2)

Bestandteile

-

Schmerzmanagement (Analgetika)

-

Physiotherapie/Bewegungstherapie

-

Osteoporosetherapie (z.B. Bisphosphonate, Teriparatid etc.)

-

Die Verwendung von Orthesen ist nicht ausreichend evidenzbasiert, die Empfehlung für Orthesen ist daher schwach.

Verlauf

-

Akute Schmerzen klingen meist innerhalb von 6–12 Wochen ab.

-

Wie bei Beckenringfrakuren sollte innerhalb der ersten Woche unter adäquater Schmerztherapie eine Verbesserung der Gehstrecke und entsprechende Schmerzreduktion eingetreten sein, damit die konservative Therapie fortgesetzt werden kann.

Operative Therapie

Obwohl die meisten OVFs gut heilen, entwickeln etwa 15–35% der Patienten anhaltende Schmerzen, eingeschränkte Lungenfunktion, Deformitäten oder neurologische Defizite, die eine Operation erforderlich machen.

Indikationen für operative Therapie

-

Instabile Frakturen

-

Persistierende starke Schmerzen trotz konservativer Therapie

-

Pseudarthrose

-

Kyphose mit funktioneller Beeinträchtigung

-

Neurologische Defizite

-

Progressiver Wirbelkörpereinbruch

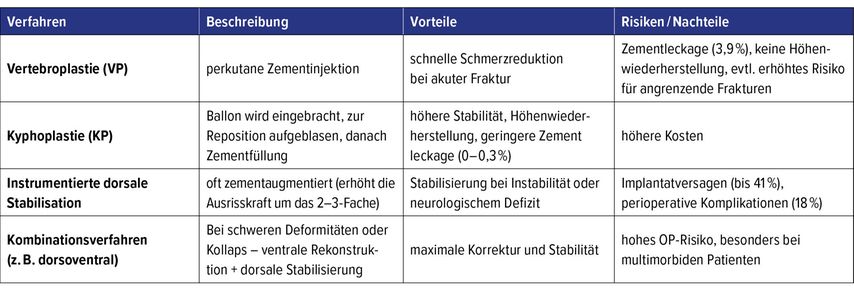

Verfahren (s.a. Tab. 1)

Vertebro-/Kyphoplastie (VA)

Trotz zahlreicher Studien zur Vertebro-/Kyphoplastie (VA), einschließlich über 4000 Publikationen und 14 randomisierter kontrollierter Studien, bleibt ihre Wirksamkeit gegenüber konservativer Therapie – insbesondere bei osteoporotischen Patienten – umstritten. Allgemein wird der VA eine schmerzlindernde Wirkung in der akuten Phase zugeschrieben. Sie sollte jedoch nur bei Patienten zum Einsatz kommen, die nicht auf konservative Maßnahmen ansprechen. Eine präzise Durchführung ist essenziell, um Schmerzreduktion zu erzielen und Komplikationen zu vermeiden.

Weitere operative Aspekte bei instrumentierten Verfahren

Das nach der Operation wiederhergestellte sagittale Gleichgewicht kann nicht in allen Fällen dauerhaft aufrechterhalten werden. Der Verlust der Korrektur ist besonders hoch bei Patienten mit schweren Begleiterkrankungen wie Parkinson, rheumatoider Arthritis sowie bei größeren Korrekturwinkeln infolge schwerer präoperativer Kyphose und Wirbelkollapses.

Fazit

Die Wahl der operativen Technik bei OVF ist individuell abhängig vom Frakturtyp, neurologischen Status, Allgemeinzustand und Begleiterkrankungen. Minimalinvasive Verfahren (VP/KP) sind gut für die Schmerzkontrolle in der akuten Phase geeignet, während instrumentierte Stabilisationen für komplexe Fälle mit Instabilität und Deformität notwendig sind.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Paradigma Anschlusssegmentdegeneration

Operationen an der Lendenwirbelsäule können den Verlauf degenerativer Veränderungen sowohl im Indexsegment als auch in angrenzenden Segmenten beeinflussen. Klassische Vorstellungen von ...

Indikationsstellung und OP-Strategie bei Verletzungen der oberen HWS

Die obere Halswirbelsäule (C0–C2) ist besonders verletzungsanfällig und bei Hochrasanztraumata häufig betroffen. Das Spektrum reicht von stabilen Frakturen bis zu hochinstabilen ...

Neueste Entwicklungen der spinalen Endoskopie

Die endoskopische Wirbelsäulenchirurgie hat sich von einer rein perkutanen Technik zu einer hochpräzisen, technisch ausgereiften Methode entwickelt, die ein weites Spektrum degenerativer ...