Behandlung von Strecksehnenverletzungen an der Hand

Autor:

Dr. Rudolf Rosenauer

AUVA-Traumazentrum Wien

Standort Lorenz Böhler

E-Mail: rudolf.rosenauer@auva.at

Die Behandlung von Strecksehnenverletzungen setzt die Kenntnis über die Änderung der Struktur der Sehne in ihrem anatomischen Verlauf voraus. Sowohl die Nahttechnik als auch die Nachbehandlung müssen in Abhängigkeit von der Zone der Verletzung gewählt werden.

Keypoint

-

Durch die ausgeprägte Veränderung der Morphologie der Strecksehnen in ihrem Verlauf müssen die Nahttechniken und Nachbehandlungsschemata an die Zone der Verletzung angepasst werden.

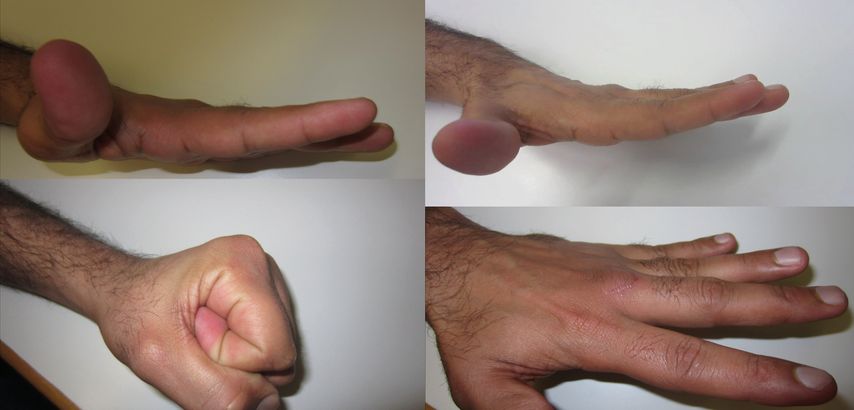

Abb. 1: Durchtrennung der Strecksehne über dem Grundgelenk am Ringfinger in Zone 5

Die Behandlung von Strecksehnenverletzungen ist einer der ersten Eingriffe im Rahmen der unfallchirurgischen Tätigkeit. So wird die Naht derselben häufig als simpler als bei Beugesehnenverletzungen dargestellt. Wegen der ausbleibenden Retraktion des proximalen Stumpfes werden Strecksehnenverletzungen häufig in lokaler Betäubung genäht. Vor allem die Nachbehandlung einer Strecksehnenverletzung kann deutlich aktiver und funktioneller gestaltet werden. Umso wichtiger ist dadurch allerdings die Kenntnis über die Zonen der Verletzung, um die Nahttechnik und die Weiterbehandlung entsprechend anpassen zu können (Abb. 1).

Zonen der Strecksehnen

Die Einteilung der Strecksehnen in acht Zonen erfolgte 1983 durch Kleinert und Verdan.1 In ihrem Verlauf ändert sich der Aufbau der Sehnen deutlich. Im Bereich des Unterarms und des Handgelenks sind sie als runde, starke Sehnen angelegt. Bis zu den Grundgelenken werden sie zunehmend flacher und querovaler. Im Mittelhandbereich finden sich zusätzlich die Connexus intertendinei, die eine Quervernetzung der Strecksehnen bilden. Auf Höhe der Finger strahlen im Grundgliedsbereich die Sehnen der intrinsischen Handmuskulatur ein. Die extrinsischen Strecksehnen enden als Tractus intermedius an der Basis des Mittelgliedes. Die Tractus lateralis ziehen von radial und ulnar aufsteigend bis an die Basis des Endgliedes.

Behandlung in Abhängigkeit der Zone

Eine Strecksehnennaht zur Kraftübertragung ist ab einer Durchtrennung von über 50% anzulegen. Sie erfolgt grundsätzlich mit polyfilem, nicht resorbierbarem Nahtmaterial. Zusätzlich wird zur Adaptierung der Stümpfe eine fortlaufende Naht empfohlen. Die genaue Nahttechnik richtet sich nach der Zone, in der die Sehne verletzt wurde. Bei tangentialen Schnittverletzungen oder Durchtrennungen unter 50% können die Sehnenstümpfe zur direkten Heilung beispielsweise durch U-Nähte aneinandergelegt werden. Eine mechanisch belastbare Naht ist nicht notwendig. Hier kann resorbierbares Nahtmaterial, in der Regel polyfil, verwendet werden.

-

Zone 1: fortlaufende Naht der Sehne mit nicht resorbierbarem polyfilem Nahtmaterial der Stärke 6-0

-

Zone 2: fortlaufende Naht der Sehne oder U-Naht der Stärke 6-0

-

Zone 3–7: Anlage einer modifizierten Kernnaht nach Zechner mit 4-0 bzw. weiter proximal 3-0 und zusätzliche Überwendlung der Nahtstelle mit 6-0

-

Zone 8: Im Bereich des muskulotendinösen Übergangs erfolgt die Adaptation der Sehnenspiegel in der Regel mit U-Nähten.

Nachbehandlung in Abhängigkeit von der Zone

-

Zone 1: statische Nachbehandlung über 8 Wochen mit einer DIP-Schiene, anfänglich (bis zur gesicherten Wundheilung) mit einem Spatelstülperverband. In Ausnahmefällen kann auch eine temporäre Transfixation des DIP-Gelenks mittels Bohrdraht notwendig sein.

-

Zone 2: statische Nachbehandlung durch eine thermoplastische DIP-Schiene für 8 Wochen

-

Zone 3: statische Nachbehandlung mit thermoplastischer PIP-Hülse für 6 Wochen

-

Zone 4–7: dynamische Nachbehandlung mit einer „Relative motion extension“-Orthese (RME-Orthese, Yoke-Schiene). Der betroffene Finger wird dabei durch die Schiene in einer relativen Hyperextension durch die angrenzenden Finger mitgeführt (Abb. 2). Durch die Überstreckung erfolgt eine Entlastung der Sehnennaht bei gleichzeitig erhaltenem Gleitverhalten. Dadurch kann eine Regeneration des Gleitgewebes der Sehne erreicht werden. Eine Ruhigstellung des Handgelenks ist grundsätzlich nicht erforderlich.

-

Zone 8: dynamische bzw. funktionelle Nachbehandlung. Bei Verletzungen mit einem größerem Weichteiltrauma und Substanzdefekt kann eine statische Nachbehandlung unter Ruhigstellung des Handgelenks bis zur gesicherten Wundheilung notwendig sein.

Vergleich zur Nachbehandlung mittels Blattfeder

Nach einer ursprünglich statischen Nachbehandlung wurden Strecksehnenverletzungen lange Zeit mittels Blattfeder nachbehandelt. Dadurch sollte eine Entlastung der Sehnennaht bei gleichzeitiger erhaltener Beweglichkeit ermöglicht werden. Durch die rigiden Blattfedern kann bei angelegter Schiene jedoch nur eine eingeschränkte Fingerbeugung durchgeführt werden und Adhäsionen im Bereich der Naht können dementsprechend nur in begrenztem Umfang verhindert werden. Die Verwendung einer RME-Schiene ermöglicht eine aktive Bewegung des betroffenen Fingers bei erhaltenem Schutz der Nahtstelle. Zahlreiche Reviews konnten sehr gute klinische Ergebnisse bei konstant niedrigen Komplikationsraten nachweisen (Abb. 3).2–5

Obgleich sich die Nachbehandlungsprogramme im Detail teilweise unterscheiden, ist die relative Hyperextension des betroffenen Fingers das zentrale Element. Unterschiedlich ist beispielsweise die Handhabung einer Nachtlagerungsschiene. Nach unseren Erfahrungen ist diese bei entsprechender Patientenselektion nicht notwendig. Bestehen Zweifel hinsichtlich der Compliance, kann eine Ruhigstellung des Handgelenks jedoch sinnvoll sein.

Komplikationen

Wie bei allen chirurgischen Tätigkeiten bestehen allgemeine Komplikationen einer Wundheilungsstörung oder Nachblutung. Funktionell bestehen in seltenen Fällen geringgradige Streckdefizite. Bei glattrandigen Durchtrennungen kann der Sehnenzug im Normalfall anatomisch rekonstruiert werden. Besteht ein Substanzdefekt, ist eine Kontrolle der Vorspannung entscheidend. Versorgungen in lokaler Betäubung oder WALANT werden dabei empfohlen. Nach unseren Erfahrungen konnte bei 42 nachuntersuchten Patienten in 95% ein voller Bewegungsumfang erreicht werden.

Zusammenfassung

Strecksehnenverletzungen werden in der Regel in lokaler Betäubung im Rahmen der Wundversorgung durchgeführt. Dies betrifft daher häufig jüngere Kolleg:innen. Essenziell ist dabei die Kenntnis über die Zoneneinteilung der Strecksehnen. Anhand derer lassen sich durch eine adaptierte Nahttechnik und Nachbehandlung meist sehr gute Ergebnisse erreichen. Bei entsprechender Compliance kann die Nachbehandlung funktionell erfolgen.

Literatur:

1 Kleinert HE, Verdan C: Report of the committee on tendon injuries (International Federation of Societies for Surgery of the Hand). J Hand Surg Am 1983; 8(5 Pt 2): 794-8 2 Hirth MJ et al.: Postoperative hand therapy management of zones V and VI extensor tendon repairs of the fingers: an international inquiry of current practice. J Hand Ther 2021; 34(1): 58-75 3 NG CY et al.: Rehabilitation regimens following surgical repair of extensor tendon injuries of the hand-a systematic review of controlled trials. J Hand Microsurg 2012; 4(2): 65-73 4 Collocott S et al.: Systematic review: zone IV extensor tendon early active mobilization programs. J Hand Ther 2023; 36(2): 316-31 5Wong AL et al.: The optimal orthosis and motion protocol for extensor tendon injury in zones IV-VIII: a systematic review. J Hand Ther 2017; 30(4): 447-56

Das könnte Sie auch interessieren:

Periphere Nervenkompressionssyndrome der oberen Extremität

Periphere Nervenkompressionssysteme der oberen Extremitäten sind verhältnismäßig häufig, insbesondere der Nervus medianus und der Nervus ulnaris sind oft im Bereich des Hand- bzw. ...

Konservative Behandlungsmöglichkeiten bei peripheren Nervenläsionen

Eine periphere Nervenläsion erfordert nicht nur eine Dekompression, Naht oder Rekonstruktion. Um Gelenke beweglich zu erhalten, eine Atrophie der Muskulatur zu verhindern und die ...

Bildgebende Diagnostik des peripheren Nervensystems

Die komplexen Nerventopografien machen die Nervenbildgebung zu einer fordernden Aufgabe, die allerdings eine wichtige Rolle dabei spielt, eine funktionelle Wiederherstellung der ...