Sexuelle Funktionsstörungen bei neurologischen Erkrankungen

Bericht:

Dr. med. Norbert Hasenöhrl

Neurologische Erkrankungen können, nebst einer Reihe anderer Probleme, auch sexuelle Funktionsstörungen nach sich ziehen. Da sexuelle Störungen von den Betroffenen oft nicht selbst erwähnt werden, ist es für Ärzt:innen wichtig, gezielt danach zu fragen. Dies erfordert eine gewisse Schulung und die Bereitschaft, sich mit der Sexualität der Patient:innen auseinanderzusetzen.

Prof. Dr. med. Jalesh N. Panicker, University College London (UCL), Queen Square Institute of Neurology, erklärte auf dem Jahreskongress der European Academy of Neurology (EAN): «Die Beurteilung sexueller Probleme bei neurologischen Patient:innen beginnt natürlich mit der Anamnese.» Hier gilt es vor allem, vier Bereiche abzufragen, zunächst bei beiden Geschlechtern Libido und sexuelles Begehren. Die Frage lautet, ob Interesse und Motivation für sexuelle Aktivitäten reduziert sind oder fehlen. In seltenen Fällen kann es auch zu Hypersexualität kommen (z.B. bei M. Parkinson). Was die genitale Erregung angeht, so ist es wichtig, bei Männern nach erektiler Dysfunktion, bei Frauen nach vaginaler Trockenheit zu fragen. Der Orgasmus kann reduziert bzw. verspätet sein oder ganz fehlen, bei Männern kann die Ejakulation zu spät oder zu früh erfolgen oder auch ausbleiben. Sexuelle Schmerzsymptomatik ist ein Bereich, der vor allem bei Frauen – Stichworte: Dyspareunie, Vaginismus – abgefragt werden sollte.

«Diese Fragen haben allerdings einen Bezugspunkt: Man sollte als Ausgangspunkt immer die sexuelle Funktion und Aktivität vor Beginn der neurologischen Erkrankung nehmen», so Panicker. Der sexuelle Antrieb hat viele Dimensionen und ist im Gespräch nicht einfach zu fassen. «Aber letztlich geht es um die sexuelle Lebensqualität und um die Erwartungen, die der Patient oder die Patientin und der Partner oder die Partnerin haben», erläuterte der Experte.

Ebenen der sexuellen Dysfunktion

Die sexuelle Dysfunktion bei einer neurologischen Erkrankung kann mehrere Dimensionen aufweisen. So finden sich z.B. bei Multipler Sklerose drei Ebenen. Primär kann es durch die neurologischen Läsionen zu Gefühls-, Erregungs- und Ejakulationsstörungen kommen. Auf einer sekundären Ebene spielen Faktoren wie Müdigkeit, Spastizität,Schwäche, Koordinationsstörungen und Tremor eine Rolle, aber auch Störungen der Konzentration bzw. Aufmerksamkeit, Schmerzen und Parästhesien sowie Harn- bzw. Stuhlinkontinenz. Diese Faktoren stören die Sexualität nicht unmittelbar, aber sehr wohl über ihre Auswirkungen. Und als dritte Ebene ist schliesslich die psychische Komponente zu berücksichtigen. Hier geht es um Depression, Angst, Ärger und Schuldgefühle, aber auch um ein niedriges Selbstwertgefühl bzw. negatives Körperbild und letztlich um die Beziehung zum Partner oder zur Partnerin und um die sich verändernde Rolle der Betroffenen in der Familie.

Diagnostisches Vorgehen

Wie sieht nun eine zielgerichtete physikalische Untersuchung aus? Zunächst geht es um Vitalfunktionen wie Blutdruck und Herzfrequenz, Gewicht und Grösse. Dann folgt eine neurologische Untersuchung der kognitiven, motorischen und sensorischen Funktionen, weil auf all diesen Ebenen Störungen vorliegen können, die sich auf Intimität und sexuelle Vollzugsfähigkeit auswirken. «Unter Umständen kann auch die Untersuchung der äusseren Genitalien sinnvoll und notwendig sein», ergänzte Panicker.

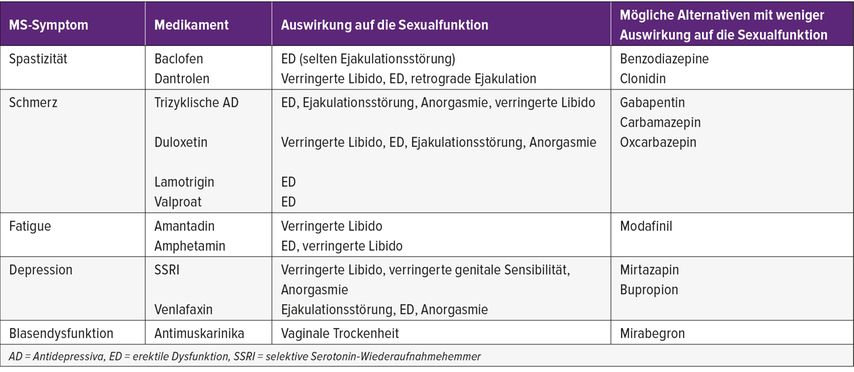

Sehr wichtig ist auch die Evaluierung der aktuellen Medikation und ihrer möglichen Auswirkungen auf die Sexualfunktion (Tab. 1). «Das muss nicht heissen, dass wir alle diese Medikamente absetzen können oder wollen. Wenn das eine oder andere Medikament aber die sexuelle Lebensqualität massiv beeinflusst, so sollten wir zumindest über Alternativen nachdenken», forderte der Experte.

Tab. 1: Medikamente mit Auswirkungen auf die Sexualfunktion am Beispiel der Multiplen Sklerose (nach Li V et al.: Pract Neurol 2020; 20[2]: 122-31)

Es gibt natürlich auch Faktoren, die eine Besprechung sexueller Probleme mit den Betroffenen erschweren. Hier ist zunächst Zeitmangel zu nennen, aber auch die Anwesenheit anderer Familienmitglieder, mangelnde Ausbildung der Ärzt:innen in Bezug auf neurogene sexuelle Dysfunktion und schliesslich einfach auch die typische Hemmung auf beiden Seiten, sexuelle Probleme anzusprechen.

Eine eventuell sinnvolle weitere Diagnostik kann Laboruntersuchungen (Nüchternblutzucker, Lipidprofil, Hormondiagnostik, Entzündungsparameter, Blutbild, Leber- und Nierenwerte), Messung der nächtlichen penilen Tumeszenz, Dopplerultraschall mit intrakorporaler Injektion vasoaktiver Substanzen wie Prostaglandin (PG) E1 sowie Untersuchung der Beckenneurophysiologie umfassen.

Eine Überweisung zu den entsprechenden Spezialist:innen sollte dann erfolgen, wenn bestimmte Warnzeichen vorliegen. Dazu gehören Schmerzen bei Erregung oder Ejakulation, Hämatospermie, Anejakulation, Priapismus, anatomische Veränderungen (abnorme Peniskurvatur, Prolaps), Verdacht auf Hypogonadismus, bekannt niedriger Testosteronspiegel, Dyspareunie, Nichtansprechen auf Phosphodiesterase(PDE)-5-Hemmer bei Männern sowie der Wunsch nach Infertilitätsbehandlung.

Therapieoptionen

Für Männer mit erektiler Dysfunktion steht neben PDE-5-Hemmern noch eine Reihe weiterer Therapieoptionen zur Verfügung, wie etwa Penisringe oder -prothesen, Vakuumpumpen oder Injektion von PGE1. «Für Frauen gibt es hier leider wesentlich weniger therapeutische Möglichkeiten», gestand Panicker zum Schluss.

Quelle:

Vortrag von Prof. Dr. med. Jalesh N. Panicker, 9. Kongress der European Academy of Neurology (EAN), 3. Juli 2023, Budapest

Literatur:

beim Vortragenden

Das könnte Sie auch interessieren:

Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?

Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...