Schwangerschaftsverlauf bei Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie

Institut für Humangenetik<br>Medizinische Universität Innsbruck

Institut für Humangenetik<br>Medizinische Universität Innsbruck

Institut für Humangenetik<br>Medizinische Fakultät RWTH Aachen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

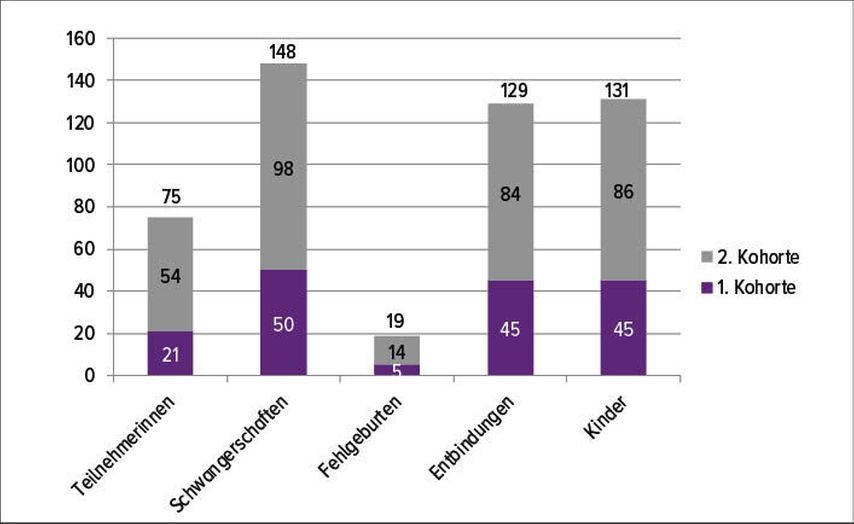

Die Frage, ob erhöhte geburtshilfliche Risiken und eine mögliche Beeinflussung des Krankheitsverlaufes bestehen, ist für die medizinische Begleitung und Beratung vor der Familienplanung von Frauen mit hereditären Neuropathien von großer Bedeutung. In unserer Studie haben wir den Schwangerschaftsverlauf von 75 Frauen mit Charcot-Marie-Tooth(CMT)-Neuropathie untersucht. Es wurden 148 Schwangerschaften und 129 Entbindungen mit 131 Neugeborenen dokumentiert. Damit handelt es sich um die weltweit größte Kohorte zu dem Thema.

Keypoints

-

In den Schwangerschaften wurden keine statistisch erhöhten Komplikationsraten festgestellt.

-

Bei den Entbindungen bestand keine erhöhte Neigung zu Frühgeburtlichkeit, vaginalen Operationen oder Kaiserschnitten.

-

Der Gesundheitszustand der Neugeborenen war bis auf einzelne Ausnahmen gut, die Geburtsmaße lagen im Normbereich.

-

Von einer Verschlechterung der CMT-Symptome während der Schwangerschaft berichteten 37,8%, nach der Entbindung 34,6% der Mütter, mehrheitlich verbunden mit nur einer geringen Einflussnahme auf die Funktionsfähigkeit im Alltag.

-

Die meisten Frauen äußerten eine positive Einstellung zur Verwirklichung des Kinderwunsches.

Die ärztliche Begleitung und Beratung von Frauen mit hereditären Neuropathien, die einen Kinderwunsch haben, sind aufgrund der unzureichenden Erfahrungen, der unterschiedlichen Verläufe und der heterogenen Ursachen schwierig. Wesentliche Fragen zu Schwangerschaften und Entbindungen bei Frauen mit neuromuskulären Erkrankungen sind in einer Übersicht von Argov und de Visser1 zusammengefasst: Wird die Krankheit die Fruchtbarkeit beeinflussen? Bestehen spezielle Risiken für das ungeborene Kind? Wird die Krankheit zu besonderen Komplikationen in der Schwangerschaft oder bei der Entbindung führen? Sind besondere Vorsichtsmaßnahmen bei operativen Eingriffen und bei der Narkose zu bedenken? Wird der Verlauf der Erkrankung durch eine Schwangerschaft beeinflusst? Im Jahr 2010 hat zu diesen Aspekten ein europäisches Expertentreffen stattgefunden, um aktuelles Wissen und Empfehlungen für Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen und bestehendem Kinderwunsch zusammenzufassen.2

In dieser Studie, die sich in zwei Originalarbeiten in der englischen Fachliteratur unterteilt,3, 4 untersuchten wir den geburtshilflichen Verlauf von 75 Frauen mit klinisch oder genetisch diagnostizierter CMT-Neuropathie, die 131 Kinder bekommen haben. Da das Studiendesign und die Datengrundlage bei beiden Kohorten praktisch identisch waren, haben wir in dieser Arbeit die Daten zusammengeführt. Zu den Einschlusskriterien und Methoden der Diagnosesicherung und statistischen Berechnung verweisen wir auf die Originalpublikationen bzw. auf die weiter gefasste Studie zu Schwangerschaften bei Frauen mit neuromuskulären Erkrankungen.5

Folgende Aspekte wurden berücksichtigt:

-

Klinisches Bild (Manifestationsalter, erste Symptome, Diagnostik, Krankheitsverlauf, Gehvermögen), Familienbefund und genetische Ursache.

-

Schwangerschaft und Entbindung: Fehlgeburten, Gestose, Blutungen, Polyhydramnion, Plazentaanomalien, operative Interventionen, Frühgeburtlichkeit, Kindslage, Entbindungsart.

-

Zustand des Neugeborenen: Geburtsmaße, Apgar-Werte, genereller Gesundheitsstatus.

-

Einfluss der Schwangerschaft auf den Krankheitsverlauf.

Persönliche Empfehlungen für Frauen mit CMT, die sich eigene Kinder wünschen.

Ergebnisse

Erste und zweite Kohorte

In den Jahren 1991–1992 wurden Schwangerschaften und Geburten von 11 Frauen mit der Diagnose CMT-Neuropathie über die Universität Bonn und die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke und von 10 Frauen über verschiedene Universitätskliniken in Sydney/Australien untersucht. Zu diesem Zeitpunkt war noch keine genetische Diagnostik möglich, die klinische Typisierung der 1. Kohorte3 erfolgte nach elektrophysiologischen Kriterien in eine demyelinisierende CMT Typ 1 und eine axonale CMT Typ 2. Mit einer Ausnahme hatten in der 1. Kohorte alle Teilnehmerinnen eine positive Familienanamnese, d.h. eine autosomal dominante Form und aufgrund der Nervenleitgeschwindigkeiten eine CMT1.3 In der 2. Kohorte wurden im Zeitraum 2016–2019 über die CMT-NET-Studie (Forschungsnetzwerk für erbliche Neuropathien) 54 Frauen rekrutiert.4 Bei 51 Teilnehmerinnen war die genetische Diagnose bekannt, 3 Patientinnen ohne genetische Diagnose wurden aufgrund der Elektrophysiologie als betroffen von CMT1 eingeordnet. Die klinischen Verläufe und Familienbefunde waren bis auf einzelne Ausnahmen4 in beiden Kohorten vergleichbar. Lungenfunktionsprüfungen und kardiale Untersuchungen wurden nicht systematisch durchgeführt, respiratorische Dysfunktionen wurden – von einzelnen Teilnehmerinnen mit genetischen Sonderformen abgesehen – nicht berichtet.

In dieser Studie fassen wir die Daten zum Schwangerschaftsverlauf aus beiden Kohorten, d.h. von 75 Frauen mit CMT-Neuropathie, zusammen. Es wurden 148 Schwangerschaften, 129 Entbindungen mit 131 Neugeborenen (128 Einlinge, zwei Zwillingspaare) dokumentiert. Damit handelt es sich um die weltweit größte Studie zu dem Thema.

Schwangerschaftskomplikationen

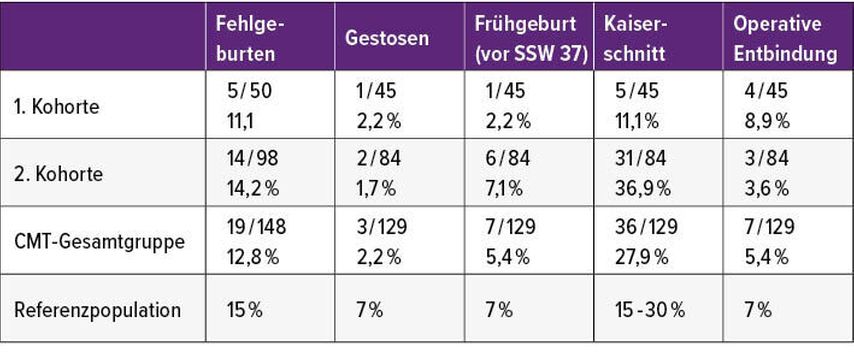

Tab. 1: Geburtshilfliche Komplikationsraten im Vergleich zur Normalbevölkerung (Referenzpopulation von 2013). Keines der Ergebnisse zeigt eine signifikante Abweichung (p < 0,05) zwischen der 1. und 2. Kohorte oder der Gesamtgruppe gegenüber Referenzwerten

Die Fehlgeburtenrate war mit 12,8% (19 von 148) im Normbereich. In den Schwangerschaften wurden keine erhöhten Raten an Gestosen, Blutungen, vorzeitigen Wehen oder Polyhydramnion festgestellt. Es bestand keine erhöhte Neigung zu Frühgeburtlichkeit, vaginalen Operationen oder Kaiserschnitten (Tab. 1). Fetale Lageanomalien waren ebenso wie Plazentationsstörungen bzw. plazentare Blutungen bei Entbindung im Normbereich. Der Gesundheitszustand der Neugeborenen war bis auf einzelne Ausnahmen gut, die Geburtsmaße lagen im Normbereich.

Entbindung

Frühgeburten vor der 37. Schwangerschaftswoche waren in beiden Studienarmen statistisch eher seltener als in der Normalbevölkerung (2,2%, 1 von 45 bzw. 7,1%, 6 von 84). Die Zahl der Kaiserschnittentbindungen war in der Patientengruppe nicht höher als in der Normalbevölkerung. In der 1. Kohorte wurde bei 11,1% der Patientinnen ein Kaiserschnitt durchgeführt, in der 2. Kohorte stieg der Anteil auf 36,9% an. Die Anteile von primärer und sekundärer Sectio blieben weitgehend konstant und stiegen in der 1. Kohorte von 4,4% (primär) bzw. 6,7% (sekundär) auf 19,0% (primär) und 17,9% (sekundär) in der 2. Kohorte. Im Unterschied zu den ansteigenden Raten der Kaiserschnittentbindungen sank in der Referenzbevölkerung die Zahl der vaginal-operativen Entbindungen (Saugglocken- und Zangenentbindung) von 8% (1994) auf 6% (2009)6 und war auch in der CMT-Kohorte nicht erhöht (Tab. 1).

Gesundheitszustand der Neugeborenen

Der Gesundheitszustand der Neugeborenen war im Hinblick auf Geburtsmaße und Vitalparameter im Normbereich, die perinatale Mortalität nicht erhöht. Ein Kind starb als Frühgeburt in der 29. Schwangerschaftswoche in einer Zwillingsschwangerschaft aufgrund einer neonatalen Asphyxie.

Einfluss auf den Krankheitsverlauf

Eine negative Beeinflussung der CMT-Neuropathie durch die Schwangerschaft wurde von einem Drittel der Teilnehmerinnen berichtet. Der Einfluss ist retrospektiv schwierig zu evaluieren, da die Neuropathie auch unabhängig von einer Schwangerschaft fortschreitet. Eine Verschlechterung während der Schwangerschaft gaben in Summe 37,8% der Frauen (48 von 127 Schwangerschaften) an, nach der Entbindung berichteten 34,6% der Mütter (44 von 127 Entbindungen) von einer Verschlechterung. Nur 2,4% der Frauen (3 von 127 Schwangerschaften) bemerkten eine Verbesserung in der Schwangerschaft, 9,4% (12 von 127 Entbindungen) nach der Entbindung. In den meisten Fällen gab es trotz der Verschlechterung keinen nennenswerten Einfluss im Alltag.

Während in der 1. Kohorte die Wahrscheinlichkeit einer negativen Einflussnahme auf den Krankheitsverlauf höher war bei Frauen mit einem früheren Erkrankungsbeginn, gab es in der 2. Kohorte keinen Zusammenhang zwischen einer möglichen Progredienz und dem Manifestationsalter. Insgesamt blieb das Gehvermögen von fast allen Frauen erhalten. Vier Frauen mit einer klassischen CMT benötigten zum Zeitpunkt ihrer Entbindungen Gehhilfen bzw. einen Rollstuhl, von diesen gaben zwei keine Einflussnahme an, eine Frau erlebte eine erhebliche Verschlechterung während und nach der Schwangerschaft, und die vierte Frau verspürte eine Verbesserung in der Schwangerschaft und nach der Entbindung.

Persönliche Empfehlungen

Die meisten Frauen äußerten eine positive Grundhaltung gegenüber der Familienplanung und der Realisierung ihres Kinderwunsches. Teilnehmerinnen mit frühem Beginn und schwerem Verlauf der Krankheit haben empfohlen, sich frühzeitig in ihrem sozialen Netzwerk Hilfen und Unterstützung zur Bewältigung des Alltags mit Kind zu organisieren.

Diskussion

In dieser Studie wurde der Schwangerschaftsverlauf einer großen Serie von Frauen mit CMT-Neuropathie untersucht. Durch die Rekrutierung über das CMT-Register sind überproportional Frauen erfasst, die eine CMT1A aufgrund einer PMP22-Duplikation haben. Eine Patientenzahl von 75 Müttern ließ sich nur durch eine retrospektive Langzeitstudie realisieren, welche aufgrund aktiver Teilnahme der betroffenen Frauen die Gefahr eines gewissen Erfassungsfehlers birgt. Patienten, die sich an Registern beteiligen, haben tendenziell eher eine positive Grundhaltung gegenüber ihrer Erkrankung und sind eher geneigt, über einen günstigen Ausgang ihrer Schwangerschaften zu berichten. Andererseits beobachten sie Störfaktoren häufiger kritisch, wodurch die Rate an wahrgenommenen Verschlechterungen in der Schwangerschaft und nach der Entbindung eventuell höher ausfällt.

Trotz der Unterschiede in der körperlichen Behinderung vieler Frauen ist der Ausgang einer Schwangerschaft bei der CMT-Neuropathie günstig. Generell sind die Schwere und das Fortschreiten der Muskelerkrankung individuell zu betrachten, wenn eine Schwangerschaft erwogen und begleitet wird.2 In unserer Studie war die Rate an geburtshilflichen Komplikationen bei CMT nicht erhöht, was damit zusammenhängt, dass die Rumpfmuskulatur seltener bzw. weniger stark betroffen ist.

Bisher finden sich in der Fachliteratur meist nur Fallberichte oder kleinere Patientenserien, anhand deren man zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der geburtshilflichen Komplikationen kam. In einer norwegischen Studie, in der 108 Geburten von 49 Frauen mit der Diagnose einer CMT über ein nationales Register erfasst wurden, fanden sich im Unterschied zu unseren Daten eine Verdopplung der Zahl der Kaiserschnitte und eine Verdreifachung der Zahl der vaginal-operativen Entbindungen sowie eine erhöhte Zahl an Lageanomalien und postpartalen Blutungsereignissen.7 Korrelationen zum klinischen Bild der Mütter waren bei dem Studiendesign nicht möglich.

Es ist anzunehmen, dass in der norwegischen Studie Frauen mit früher beginnender und schwerer verlaufender CMT erfasst wurden, da nur solche Mütter registriert wurden, deren Diagnose zum Entbindungszeitpunkt bekannt war. Während bei einem großen Teil unserer Teilnehmerinnen die Diagnose einer klassischen CMT-Neuropathie zum Schwangerschaftszeitpunkt noch nicht bekannt war, gibt es seltene genetische Subtypen, die einen frühen Beginn und ungewöhnliche Manifestationen zeigen und eine individuelle Betreuung notwendig machen.4

Kaiserschnitte wurden in unserer Kohorte nicht signifikant häufiger als in der Normalbevölkerung durchgeführt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Sectiorate im deutschsprachigen Raum seit Beginn der Studie von unter 15% auf über 30% angestiegen ist (Statistisches Bundesamt, Deutschland). In der 2. Kohorte haben wir die Frage der Anästhesie bei CMT untersucht, ohne dass sich Hinweise auf besondere Komplikationen oder Unterschiede zwischen Spinal- und Allgemeinanästhesie bei Kaiserschnitten ergeben hätten.4 Regionalanästhetische Verfahren werden nach Empfehlungen der Organisation Orphanet8 der Vollnarkose vorgezogen, jedoch kann bei Patienten mit schwerer Wirbelsäulendeformität oder chirurgisch korrigierter Skoliose, wie sie in seltenen Fällen auch bei CMT-Patienten vorkommen, die Anlage eines Epiduralkatheters erschwert sein. Bei Notwendigkeit einer Vollnarkose gibt es kein erhöhtes Risiko für eine hierdurch provozierte Krankheitsprogression.4 Grundsätzlich sollten bei Frauen mit Neuropathien Medikamente vermieden werden, die eine neurotoxische Wirkung haben.8 Da bei der CMT mehrheitlich eine distal betonte Muskelschwäche und keine Beteiligung des Herzmuskels oder des Vegetativums vorliegen, ist eine vitale Bedrohung durch Herz- bzw. Lungenprobleme bei den klassischen CMT-Neuropathien nicht zu erwarten. Ein erhöhtes Risiko für eine maligne Hyperthermie besteht bei den klassischen CMT-Neuropathien nicht.

Der Schweregrad der muskulären Symptomatik, der Beginn und die Progression einer neuromuskulären Krankheit prägen die Wahrnehmung einer Einflussnahme der Krankheit auf den Verlauf.5 Der Anteil von etwa einem Drittel der Schwangerschaften, in denen oder nach denen eine Verschlechterung der CMT-Neuropathie wahrgenommen wurden, war in beiden Kohorten erstaunlich kongruent, obwohl zwischen den Datenerhebungen mehr als 25 Jahre lagen und keine Überschneidungen im Kollektiv bestanden.3, 4

Frauen mit neuromuskulären Erkrankungen und Kinderwunsch sollten von einem interdisziplinären Team betreut werden, das sich optimalerweise aus Gynäkologen, Neurologen, Genetikern, Anästhesisten, Internisten und Hebammen zusammensetzt. Bei erhöhten geburtshilflichen Risiken sollte eine Entbindung in einem Perinatalzentrum angestrebt werden.2

Weitere Daten zu den geburtshilflichen Verläufen von klinisch und genetisch definierten Untergruppen wären hilfreich, um Frauen mit seltenen CMT-Neuropathien, die ggf. höhere Schwangerschaftsrisiken haben, eine entsprechende Beratung und medizinische Versorgung anbieten zu können.

Literatur:

1 Argov Z, de Visser M: What we do not know about pregnancy in hereditary neuromuscular disorders. Neuromuscul Disord 2009; 19: 675-9 2 Norwood F, Rudnik-Schöneborn S: 179th ENMC international workshop: Pregnancy in women with neuromuscular disorders. 5-7 November 2010, Naarden, The Netherlands. Neuromuscul Disord 2012; 22: 183-90 3 Rudnik-Schöneborn S et al.: Pregnancy and delivery in Charcot-Marie-Tooth disease type 1. Neurology 1993; 43: 2011-6 4 Rudnik-Schöneborn S et al.: Pregnancy outcome in Charcot-Marie-Tooth disease: results of the CMT NET cohort study in Germany. Eur J Neurol (in Druck) 5 Awater C et al.: Pregnancy course and outcomes in women with hereditary neuromuscular disorders: comparison of obstetric risks in 178 patients. Eur J Obstet Gynecol 2012; 162: 153-9 6 Das Informationssystem der Gesundheitsberichtserstattung des Bundes. http://www.gbe-bund.de/. Zugriff 04.06.2013 7 Midelfart Hoff J et al.: Pregnancies and deliveries in patients with Charcot-Marie-Tooth disease. Neurology 2005; 64: 459-62 8 Orphanet: Handlungsempfehlung zur Anästhesie bei Patienten mit Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung. https://www.orpha.net/data/patho/Ans/de/Charcot-Marie-ToothSyndrom_ES_de_ANS_ORPHA166.pdf . Zugriff 19.02.2020

Das könnte Sie auch interessieren:

Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?

Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...

Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick

Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...

Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien

Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...