©

Getty Images/iStockphoto

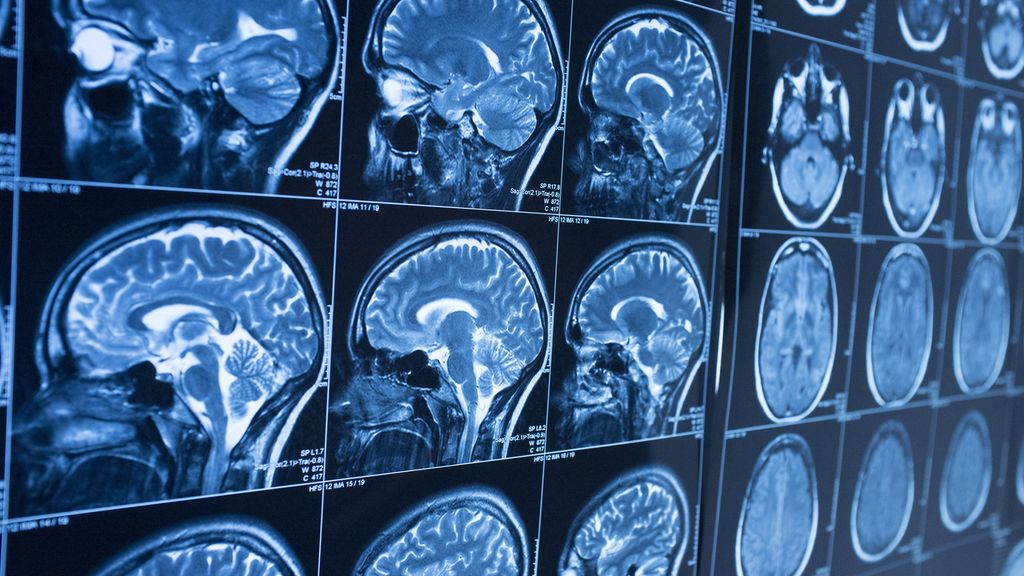

Neuronale Korrelate von belastungsabhängigen und -unabhängigen Komponenten von Fatigue

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

30.08.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-content"><p>Müdigkeit ist das von Patienten mit Multipler Sklerose (MS) am häufigsten berichtete Symptom. Es kann in eine belastungsabhängige und eine belastungsunabhängige Komponente unterteilt werden. Ziel der Untersuchung von Spiteri et al. war, Aktivitätsänderungen, die mit einer belastungsunabhängigen «trait fatigue» verbunden sind, von denen zu trennen, die mit der arbeitsabhängigen Ermüdbarkeit von MS-Patienten verbunden sind.<br /> Die Studie verwendete Verhaltensmassregeln und funktionelle magnetische Bildgebung, um neurale Veränderungen bei MS-Patienten zu untersuchen, die mit Müdigkeit assoziiert sind. Insgesamt 40 MS-Patienten und 22 gleichaltrige gesunde Kontrollpersonen unterzogen sich einer ermüdungsinduzierenden Aufgabe. Die belastungsunabhängige Ermüdung wurde anhand der Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions (FSMC) beurteilt.<br /> Es wurde beobachtet, dass die belastungsunabhängige Ermüdung durch Aktivitätserhöhungen in frontostriatal-subkortikalen Netzwerken widergespiegelt wird, die hauptsächlich an der Aufrechterhaltung homöostatischer Prozesse und an der motorischen und kognitiven Kontrolle beteiligt sind. Eine belastungsabhängige Ermüdbarkeit führt zu einer Aktivitätsminderung in aufmerksamkeitsbezogenen kortikalen und subkortikalen Netzwerken.<br /> Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die arbeitsunabhängige und die auf Anstrengung basierende Ermüdung bei MS-Patienten funktionell verwandte, aber grundsätzlich unterschiedliche neurale Korrelate aufweisen. Erschöpfung bei MS als allgemeines Phänomen zeigt sich durch komplexe Wechselwirkungen von Aktivitätsanstiegen in Kontrollnetzwerken (anstrengungsunabhängige Komponente) und Aktivitätsreduktionen in ausführenden Netzwerken (anstrengungsabhängige Komponente) von Hirnregionen. (red)</p> <p>Lesen sie auch: <a href="1000000514">Kommentar von Dr. phil. Martina Hubacher und Prof. Adam Czaplinsky</a></p></p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p>Spiteri S et al.: Mult Scler 2017; doi: 10.1177/135245- 8517743090 [Epub ahead of print]</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Menschen mit Demenz: Was beeinflusst deren Überleben nach Diagnosestellung?

Verschiedenste Faktoren beeinflussen die Überlebenszeit nach einer Demenzdiagnose. Das Wissen um Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Diagnose einer Demenzerkrankung oder in deren Verlauf ...

Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?

Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...

Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung

Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...