Fortschritte in der Migräneversorgung

Bericht:

Martha-Luise Storre

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Prophylaxe der Migräne hat sich in den letzten Jahren durch die Einführung von CGRP-Antikörpern entscheidend weiterentwickelt. Auch bei der Akuttherapie stehen mit Gepanten und Ditanen neue Therapieoptionen zur Verfügung. Ein Update.

Keypoints

-

Die Vermeidung einer zentralen Sensitivierung und einer folgenden Chronifizierung ist das Ziel der Migräneprophylaxe.

-

Die Art der Prophylaxe muss individuell ausgewählt werden. Dabei gilt es, den Leidensdruck, Komorbiditäten und Verordnungsvoraussetzungen zu berücksichtigen.

-

Für die Akuttherapie der Migräne erweitern Ditane und Gepante das Behandlungsspektrum.

Migräne gilt als die häufigste neurologische Erkrankung: Allein in Deutschland erfüllen 14,8% der Frauen und 6,0% der Männer die Kriterien der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft für Migräne. Bei Frauen ist die Prävalenz bei 18- bis 29-Jährigen am höchsten, bei den Männern in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. 9,1% der Betroffenen leiden unter chronischen Kopfschmerzen, also unter mehr als 15 Kopfschmerztagen pro Monat.1 „Das betrifft jeden Zehnten unserer Patienten, den wir wegen Kopfschmerzen sehen. In spezialisierten Einrichtungen ist es sogar jeder Dritte“, führte PD Dr. Charly Gaul, Neurologe und Schmerztherapeut am Kopfschmerzzentrum Frankfurt, aus. Es gibt daher einen sehr hohen Bedarf an adäquaten Prophylaxe- sowie Therapiestrategien.

Aspekte der Prophylaxe

Es sei wichtig zu verdeutlichen – sowohl für einen selbst als auch für die Betroffenen –, weshalb eine Migräneprophylaxe nötig ist, meinte Gaul: Das ausgewiesene Ziel ist die Vermeidung einer zentralen Sensitivierung und einer folgenden Chronifizierung. Dabei gelte es, gewisse Risikofaktoren zu berücksichtigen, seien es nicht modifizierbare wie Geschlecht und genetische Prädisposition oder modifizierbare wie beispielsweise Übergewicht und Depressionen. Umgekehrt gibt es protektive Faktoren, zu denen die medikamentöse Prophylaxe, der Bildungsgrad, die soziale Einbindung und körperliche Aktivität zählen.2 Für wen ist eine Migräneprophylaxe notwendig? Bei Patientinnen und Patienten mit einer niedrigfrequenten episodischen Migräne mit beispielsweise drei Attacken pro Monat sei eine Prophylaxe laut dem Experten nicht angezeigt. Bei höherfrequenter Migräne kann sie angeboten werden, bei häufigen Attacken mit einem Risiko für eine Chronifizierung bzw. bereits erfolgter Chronifizierung sollte sie ans Herz gelegt werden.3 Ein wichtiger Bestandteil der Vorbeugung sei eine gute Patienten-Edukation: Die Betroffenen müssen verstehen, warum sie welche Medikation nehmen, dass dadurch aber keine Heilung der Erkrankung möglich ist, führte der Experte aus. Die Aussicht auf eine Reduzierung der Attackenfrequenz sowie der Intensität sollte kommuniziert werden.

„Kopfschmerzprophylaxe kostet Zeit“, meinte Gaul. Neben biologischen Aspekten – Genetik, Komorbidität, Komedikation – müssen auch soziale bzw. Lebensstilfaktoren sowie die psychologische Komponente bei der Therapieplanung berücksichtigt werden.3 Für die Migräneprophylaxe können neben nichtverschreibungspflichtigen Präparaten (Magnesium, Coenzym Q10) sogenannte Basisprophylaktika wie Amitriptylin oder Betablocker zum Einsatz kommen. Als weitere Prophylaktika nannte Gaul Topiramat und Flunarizin, die aber in der Regel nicht die erste Wahl darstellen. Besonders hob Gaul in diesem Zusammenhang den aktuellen Rote-Hand-Brief zu Topiramat hervor: Hier wurde neu neben der bekannten Teratogenität das erhöte Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen wie ADHS und Autismusspektrumstörungen berichtet, weshalb Frauen im gebärfähigen Alter verpflichtet sind, vor Therapiebeginn einen Schwangerschaftstest zu machen und hochwirksame Verhütungsmethoden anzuwenden. Tritt eine Schwangerschaft ein, muss die Migräneprophylaxe abgebrochen werden.

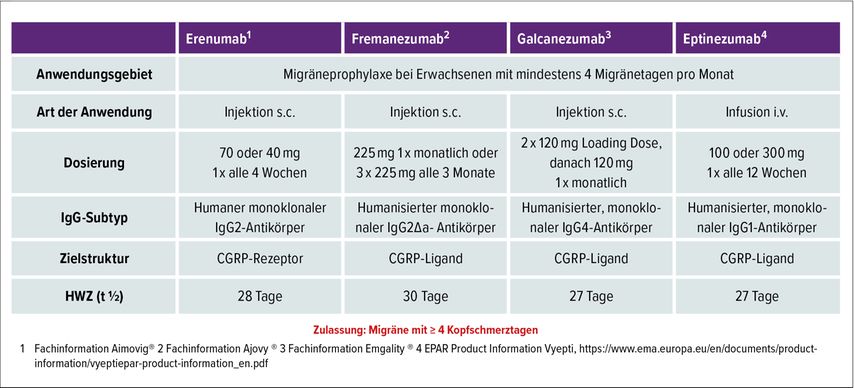

Die Gruppe der monoklonalen Antikörper gegen CGRP bzw. den CGRP-Rezeptor hat das prophylaktische Armamentarium deutlich erweitert (Abb. 1). Inzwischen gibt es erste Daten, die zeigen, dass Betroffene mit einem fehlenden Ansprechen auf einen Antikörper von einem Switch zu einem anderen Antikörper profitieren können.4 Hinsichtlich der Anwendung von Gepanten zur Prophylaxe ist Rimegepant inzwischen in der EU zugelassen, aber noch nicht auf dem Markt verfügbar. Atogepant wurde von der EMA zur Zulassung empfohlen, berichtete der Experte.

Der Einsatz von Botulinumtoxin ist derzeit nur bei chronischer Migräne zugelassen, es laufen jedoch Studien, die die Anwendung bei episodischer Migräne untersuchen. Als nichtmedikamentöse Therapie steht beispielsweise die Supraorbitalis-Stimulation zur Verfügung. Studien konnten hier eine hohe Patientenzufriedenheit bei zwanzigminütiger täglicher Anwendung zeigen.5 Am Horizont der Prophylaxe stehen PACAP-Antikörper als neue Substanzgruppe, die derzeit in klinischen Studien geprüft werden.

„Die Auswahl der Prophylaxe sollte individuell erfolgen und muss Leidensdruck, Komorbiditäten und Verordnungsvoraussetzungen berücksichtigen“, fasste Gaul zusammen.

Neues zur Akuttherapie

Die Akuttherapie der Migräne ist nicht krankheitsmodifizierend, sondern symptomatisch, rief Dr. Robert Fleischmann, Oberarzt an der Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Greifswald, in Erinnerung. Wie auch in der Prophylaxe kommen in der akuten Situation CGRP-basierte Therapien zum Einsatz, zu denen laut Fleischmann auch Triptane aufgrund ihres präsynaptischen Effektes auf die Ausschüttung der Neuropeptide zählen.

Die neue Leitlinie zur Therapie der Migräneattacke empfiehlt die Kaskade mit klassischen NSAR, gefolgt von Triptanen bei mittelschweren bis schweren Attacken oder bekanntem Versagen auf NSAR, und letztlich die Kombination aus beidem.6 Laut dem DMKG-Kopfschmerzregister zählen bei NSAR Naproxen und Metamizol zu den beliebtesten bzw. durch die Patientinnen und Patienten am besten bewerteten Substanzen.7 Triptane sind NSAR in der Wirksamkeit überlegen, hinsichtlich der subjektiv berichteten Patientenzufriedenheit ist es jedoch genau andersherum.8 Dies lasse sich durch mögliche Nebenwirkungen der Triptane wie Müdigkeit und Abgeschlagenheit erklären, so der Neurologe. Bezüglich einer berichteten Non-Response auf Triptane bei einer Attacke sei zum einen ein benötigtes Zeitfenster von zwei Stunden bis Wirkeintritt zu berücksichtigen. Zum anderen empfehle sich ein Wechsel auf ein anderes Triptan bzw. eine andere Verabreichungsform.9 Triptane wirken zwar alle an den Serotonin-Rezeptoren, jedoch an unterschiedlichen Subtypen, und dies verschieden stark und lang. Insbesondere bei berichteter unterschwelliger Übelkeit sollte eine Gastroparese bedacht und eine nasale bzw. subkutane Gabe probiert werden, empfahl Fleischmann.

Bei der Behandlung von Wiederkehr-Kopfschmerz sei der „Hit hard and early“-Ansatz mit einer Kombination aus NSAR und Triptan eine Option, um die Attackendauer zu verkürzen. Darüber hinaus können lang wirksame Präparate wie Naproxen zum Einsatz kommen.

Insbesondere bei fehlendem Ansprechen auf Triptane besteht bei den Migränebetroffenen eine Unzufriedenheit mit der Attackentherapie.10 Zudem gebe es bei den zur Verfügung stehenden Medikamenten Einschränkungen hinsichtlich der Zulassung bzw. der Sicherheit, meinte der Neurologe: So könnten nichtsteroidale Antiphlogistika Organkomplikationen wie Nephropathie begünstigen. Triptane sind nur bis zum 65. Lebensjahr zugelassen und bei kardiovaskulären Vorerkrankungen sowie hemiplegischer Migräne kontraindiziert. Trotz der Möglichkeiten gebe es laut Fleischmann noch Herausforderungen.

Neue Therapieoptionen stellen Ditane und Gepante dar. Gepante seien laut Leitlinien im direkten Vergleich mit Triptanen und Ditanen eher wenig wirksam.6 Von Vorteil sei bei Gepanten jedoch, dass im Vergleich zu Triptanen bei Übergebrauch keine Sensitivierung zu erfolgen scheint.11 Eine Untersuchung mit Rimegepant zeigte zudem, dass eine Akuttherapie gleichzeitig auch prophylaktische Effekte haben kann.12 Bei Triptanversagen erwies sich Lasmiditan als wirksam.13 Lasmiditan geht bei Einnahme jedoch häufig mit einer Benommenheit einher. Je öfter das Präparat eingenommen wird, umso geringer wird diese Nebenwirkung.14 Die Patientinnen und Patienten sollten aufgeklärt werden, dass nach jeder Einnahme von Lasmiditan für mindestens acht Stunden keine Aktivitäten ausgeübt werden dürfen, die eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern.

„Mit den bestehenden Therapieoptionen sind wir gut aufgestellt, weitere Targets werden bereits untersucht“, schloss Fleischmann.

Quelle:

Symposium „Medikamentöse und nicht-medikamentöse Kopfschmerzbehandlung“ im Rahmen des DGN-Kongresses am 9. November 2023 in Berlin

Literatur:

1 Porst M et al.: Migräne und Spannungskopfschmerz in Deutschland. Prävalenz und Erkrankungsschwere im Rahmen der Krankheitslast-Studie BURDEN 2020. Journal of Health Monitoring 2020; 5(S6): 2-26 2 May A, Schulte LH: Chronic migraine: risk factors, mechanisms and treatment. Nat Rev Neurol 2016; 12(8): 455-64 3 Rosignoli C et al.: Applying a biopsychosocial model to migraine: rationale and clinical implications. J Headache Pain 2022; 23(1): 100 4 Overeem LH et al.: Effect of antibody switch in non-responders to a CGRP receptor antibody treatment in migraine: a multi-center retrospective cohort study. Cephalalgia 2022; 42(4-5): 291-301 5 Schoenen J et al.: Migraine prevention with a supraorbital transcutaneous stimulator: a randomized controlled trial. Neurology 2013; 80(8): 697-704 6 Diener HC et al.: Therapie der Migräneattacke und Prophylaxe der Migräne, S1-Leitlinie, 2022, DGN und DMKG. In: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.): Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 23.1.2024) 7 Ruscheweyh R et al.: Triptan non-response in specialized headache care: cross-sectional data from the DMKG Headache Registry. J Headache Pain 2023; 24(1): 135 8 Ruscheweyh R et al.: What do patients’ efficacy and tolerability ratings of acute migraine medication tell us? Cross-sectional data from the DMKG Headache Registry. Cephalalgia 2023; 43(5): 3331024231174855 9 Sacco S et al.: European Headache Federation (EHF) consensus on the definition of effective treatment of a migraine attack and of triptan failure. J Headache Pain 2022; 23(1): 133 10 Lombard L et al.: A global real-world assessment of the impact on health-related quality of life and work productivity of migraine in patients with insufficient versus good response to triptan medication. J Headache Pain 2020; 21(1): 41 11 Saengjaroentham C et al.: Differential medication overuse risk of novel anti-migraine therapeutics. Brain 2020; 143(9): 2681-8 12 Johnston K et al.: Monthly migraine days, tablet utilization, and quality of life associated with Rimegepant - post hoc results from an open label safety study (BHV3000-201). J Headache Pain 2022; 23(1): 10 13 Reuter U et al.: Lasmiditan efficacy in the acute treatment of migraine was independent of prior response to triptans: findings from the CENTURION study. Cephalalgia 2022; 42(1): 20-30 14 Brandes JL et al.: Interim results of a prospective, randomized, open-label, phase 3 study of the long-term safety and efficacy of lasmiditan for acute treatment of migraine (the GLADIATOR study). Cephalalgia. 2019; 39(11): 1343-57

Das könnte Sie auch interessieren:

Menschen mit Demenz: Was beeinflusst deren Überleben nach Diagnosestellung?

Verschiedenste Faktoren beeinflussen die Überlebenszeit nach einer Demenzdiagnose. Das Wissen um Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Diagnose einer Demenzerkrankung oder in deren Verlauf ...

Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?

Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...

Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung

Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...