Infektiöse Reiseandenken: was man lieber nicht mitbringt

Bericht: Dr. Norbert Hasenöhrl

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Reisen, vor allem in tropische und subtropische Länder, bringen ein gewisses Infektionsrisiko mit sich. Manches kann man durch Impfung und Prophylaxe vermeiden, manche Ängste sind auch unbegründet, andere Risken soll man kennen, wie Expertinnen und Experten bei einem Giftigen Samstag Ende Juni erklärten.

Um jene Art von (mikrobiellen) Reiseandenken, die man lieber vermeiden würde, ging es an einem Giftigen Samstag Ende Juni. Im Folgenden einige Highlights.

Bakterielle Andenken

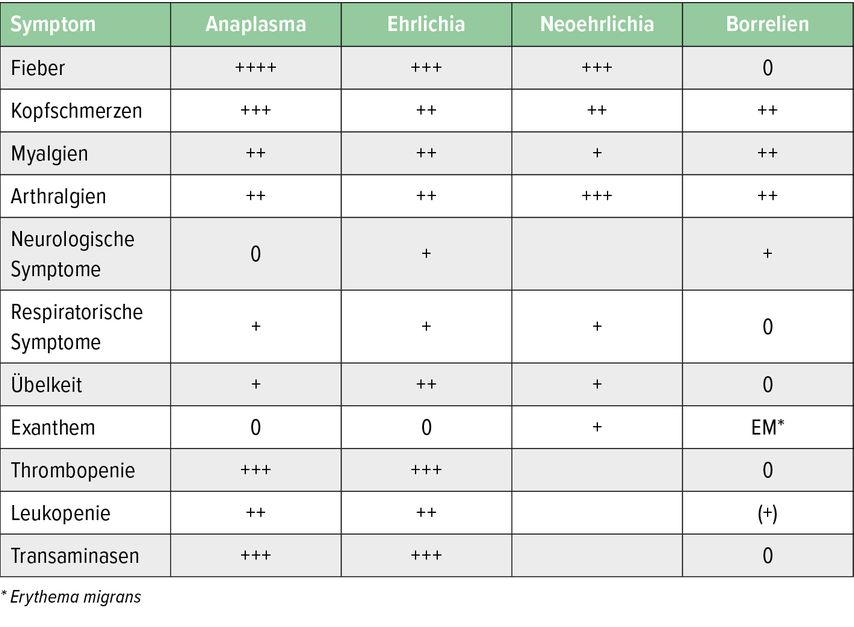

Zu den möglichen bakteriellen Reiseandenken gehören Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichien und Neoehrlichien, wie Univ.-Prof. Dr. Florian Thalhammer, MedUni Wien, erläuterte. Tab. 1 zeigt einen Vergleich dieser Erreger und der Borrelien anhand ihrer Symptomatik.

Therapiert werden diese Erreger, die zur Ordnung der Rickettsiales gehören, mit Doxycyclin (Cave: kontraindiziert bei Kindern unter neun Jahren und Schwangeren!). Infektionen mit Bartonella henselae sind in der Regel harmlos und selbstlimitierend („Katzenkratzkrankheit“), können aber in seltenen Fällen auch schwere systemische Erkrankungen verursachen.

Borrelia burgdorferi wird bekanntlich durch Zecken übertragen. „Serologische Untersuchungen auf Borrelien-Antikörper sind aber in der Regel wertlos“, warnte Thalhammer. Die Borreliose ist eine typische Erkrankung der nördlichen Hemisphäre. „Ein Spätstadium einer Borreliose existiert nur dann, wenn ein positiver WesternBlot auf IgG-Antikörper vorliegt“, so der Infektiologe. Eine nachgewiesene Borreliose kann mit Penicillin V, Amoxicillin oder Doxycyclin behandelt werden. Ein Impfstoff gegen Borrelien soll in den nächsten Jahren auf den Markt kommen.

Donovania (heute: Klebsiella)granulomatis kommt endemisch in tropischen und subtropischen Ländern vor, kann durch Geschlechtsverkehr, aber auch durch kontaminierte Gegenstände übertragen werden und verursacht im ungünstigsten Fall mutilierende Destruktionen der Genitalien sowie hämatogene Streuung in Knochen, Leber, Milz oder Lunge. Die Therapie erfolgt mit Azithromycin, Doxycyclin oder Ciprofloxacin durch drei Wochen.

Syphilis ist in manchen Populationen wieder im Vormarsch. „Ich erwähne das vor allem deshalb, weil man inzwischen weiß, dass es bei Infektion mit Treponema pallidum immer zu einer Neuroinvasion kommt“, bemerkte Thalhammer. Therapie der Wahl ist nach wie vor Penicillin G.

Fungale Andenken

„Besonders bei Reisen in warme Länder ist mit dem Auftreten von Dermatomykosen zu rechnen“, erläuterte Univ.-Prof. Dr. Birgit Willinger, MedUni Wien. Solche Hautinfektionen werden häufig durch Dermatophyten, wie z.B. Microsporum canis, verursacht. Neben Microsporum spielen auch die Genera Trichophyton, Epidermophyton und Nannizzia eine Rolle.

Microsporum canis ist ein zoophiler Pilz, der weltweit vorkommt und bei Erwachsenen meist Infektionen am Stamm, bei Kindern am Kopf verursacht. Selten sind die Nägel betroffen. „Die Ansteckung kann auch durch indirekten Kontakt, etwa über Autositze, Kämme, Bürsten oder Plüschtiere, erfolgen“, so Willinger. Zoophile Dermatophyten sind obligat pathogen, hoch virulent, extrem ansteckend und – gerade bei Kindern – schwer zu behandeln.

Trichophyton violaceum kommt in Nord- und Zentralafrika, aber auch in Mittelmeerländern wie z.B. Griechenland vor.

Microsporum audouinii galt hierzulande früher als der „Armen- oder Waisenhauspilz“. „Er kommt heute vor allem in Afrika und Lateinamerika vor, erlebt jedoch nach neueren Berichten auch in Mitteleuropa eine Renaissance, die zum Teil durch Migration bedingt sein dürfte“, erklärte die Pilzexpertin. Dieser Erreger ist aber auch in der Dominikanischen Republik verbreitet und dort der zweithäufigste Verursacher der Tinea capitis.

Trichophyton soudanense kommt, wie der Name schon andeutet, vor allem in Afrika vor. „Es gibt aber zunehmend auch Berichte aus den USA, Indien und Australien über Infektionen mit diesem Erreger, der so etwas wie der afrikanische Verwandte von Trichophyton rubrum ist“, berichtete Willinger.

Tritt im Urlaub eine Tinea pedis auf, so ist diese zumeist von zu Hause mitgebracht. „Die ungewohnte feucht-warme Umgebung kann, ev. in Kombination mit ungünstigem Schuhwerk, zu einer Exazerbation oder sekundär-bakteriellen Komplikationen eines Fußpilzes führen“, erklärte die Expertin.

Indien ist ein neuer Hotspot für Terbinafin-resistente Dermatophyten, was durchaus Anlass zur Sorge gibt. Dies betrifft z.B. Trichophyton mentagrophytes Typ VIII, heute als T. indotineae bezeichnet, der eine Tinea corporis, inguinalis oder faciei verursachen kann. Die Resistenzrate dieses Erregers gegen Terbinafin soll in Indien ca. 30% betragen.

„Erwähnenswert sind auch die endemischen Mykosen, wie etwa die Histoplasmose oder die Coccidioidomykose. Hier sollte man bei Migranten aus Endemiegebieten beachten, dass latente Histoplasmosen noch Jahrzehnte später durch eine Immunsuppression reaktiviert werden können“, warnte Willinger.

Parasitäre Andenken

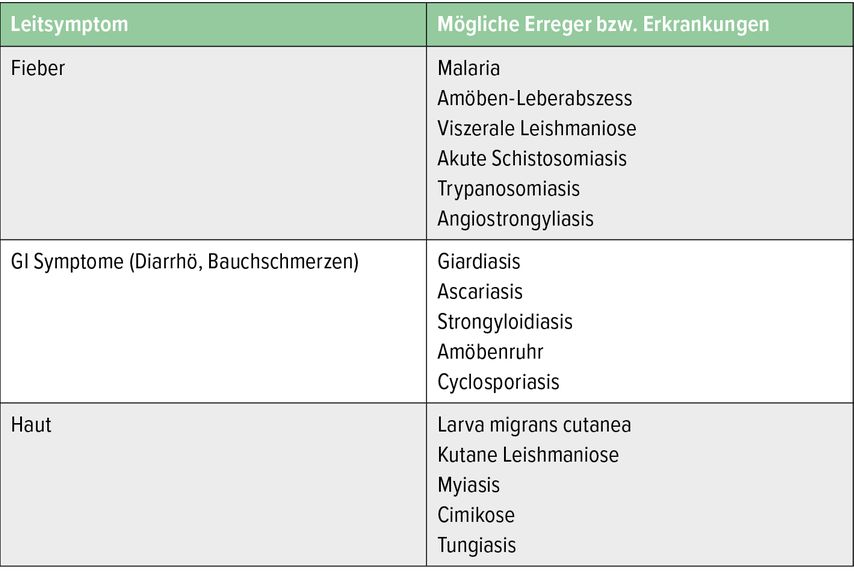

„Bei den parasitären Reiseandenken, die man mitbringen kann, ist wohl die Malaria immer noch an erster Stelle zu nennen“, erklärte OA Dr. Hermann Laferl, Klinik Favoriten, Wien. Laut WHO gab es im Jahr 2019 weltweit 229 Millionen Fälle und 409000 Tote, wobei sich die Risikogebiete im Wesentlichen auf tropische und subtropische Regionen beschränken. „Das ist ein wesentlicher Rückgang, sowohl der Fall- als auch der Todeszahlen, im Vergleich zu den Jahrzehnten davor“, betonte der Infektiologe. Seit dem Jahr 2000 ist global ein Rückgang der Malaria um 37% zu verzeichnen, in Südostasien um 78%, in der westpazifischen Region um 65% und auf dem amerikanischen Kontinent um 65%.

„Man kann sagen, dass eine Malariaprophylaxe heute vor allem in Subsahara-Afrika weiterhin empfohlen werden muss; in den meisten anderen Regionen braucht man sie nicht mehr, zumindest nicht, wenn man nicht als Rucksacktourist in den Dschungel fährt.“

Ein Therapieversagen bei Malaria ist möglich und hat in der Regel einen von drei Gründen: Therapieversagen (aufgrund von Unterdosierung oder Resistenzen), Reinfektion (bei entsprechender Exposition – Reiseanamnese!) oder Doppelinfektion mit Plasmodium ovale, P. vivax oder P. malariae (zusätzlich zu P. falciparum). Ein Therapieversagen kommt unter Artemether/Lumefantrin in 3 bis 5% der Fälle vor, wobei fehlende Immunität gegen Plasmodien, Körpergewicht über 65kg (Unterdosierung) und möglicherweise männliches Geschlecht zu den Risikofaktoren gehören. Als Lösungsmöglichkeiten stehen veränderte Therapieschemata (längere Gabe, anderes Artemisinin-basiertes Regime) zur Verfügung.

Tabelle 2 zeigt Leitsymptome von Parasitosen beim Reiserückkehrer und ordnet sie möglichen Erregern zu.

Virale Andenken

„Was man eigentlich am Anfang aller tropenmedizinischen Vorträge sagen sollte: Häufige Dinge sind häufig und seltene selten“, so Univ.-Doz. Dr. Ursula Hollenstein, Traveldoc, Wien. „Deshalb ist z.B. bei einem Studenten, der gerade von einer Reise nach Uganda zurückkommt und jetzt über Fieber, Halsschmerzen und vergrößerte Lymphknoten klagt, trotz der Reiseanamnese eine infektiöse Mono-nukleose oder eine Streptokokkenangina weitaus wahrscheinlicher als eine Ebola-infektion!“

Zudem, so die Infektiologin und Reisemedizinerin weiter, müsse man daran denken, dass ein Teil der möglichen Viruserkrankungen, die man auf Fernreisen akquirieren kann, impfpräventabel ist, wie etwa Hepatitis A und B, Masern, Poliomyelitis, Gelbfieber, Japan-Enzephalitis und Tollwut. Ein Teil dieser Impfungen ist auch standardmäßig in Österreich empfohlen. „Leider gibt es hier aber zum Teil erhebliche Impflücken; daher muss bei Reiserückkehrern auch mit diesen Erkrankungen gerechnet werden.“

So ist z.B. die Poliomyelitis zwar nur noch in Afghanistan und Pakistan endemisch, es kommen aber in einer Reihe von afrikanischen Ländern Ausbrüche mit dem Impfvirus vor, deshalb ist ein aufrechter Polioschutz unbedingt anzuraten.

Gelbfieber kommt ausschließlich in Afrika südlich der Sahara und in den Amazonasländern Südamerikas vor. „Eine Einschleppung nach Asien, wo es an sich kein Gelbfieber – aber alle Voraussetzungen für eine Verbreitung – gibt, ist eigentlich ein Horrorszenario“, kommentierte Hollenstein. Rezente Fälle in China, importiert aus Angola durch dort tätige Arbeiter, belegen, wie real die Gefahr ist.

Die Japan-Enzephalitis kommt bisher ausschließlich in Asien vor. Diese Erkrankung ist mit bis zu 50000 Fällen in Endemiegebieten die häufigste virale Enzephalitis in Asien.

Zu den nichtimpfpräventablen Erkrankungen gehören Ebola (das jedoch in der Reisemedizin irrelevant ist), Dengue-Fieber (das sich inzwischen in den Tropen und Subtropen weit verbreitet hat) und Chikungunya. Aedes albopictus, einer der Hauptüberträger von Dengue-Viren, hat sich inzwischen auch am Ostufer des Schwarzen Meers sowie in europäischen Ländern rund um das Mittelmeer festgesetzt und dürfte auch nicht mehr ausrottbar sein. Autochthone Dengue-Übertragungen wurden z.B. in Frankreich, Kroatien oder auch auf Madeira beschrieben. Diese Mücke kann aber auch das Chikungunya-Virus sehr gut übertragen, was für Europa von Bedeutung sein dürfte.

Quelle:

„Wir (dürfen) reisen – hoffentlich wieder, nah und fern“, Vorträge im Rahmen des (virtuellen) Giftigen Samstags am 26. Juni 2021

Literatur:

bei den Vortragenden

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit Antikörpern gegen bakterielle Infektionen

In Zeiten zunehmender Antibiotikaresistenzen werden innovative Strategien gegen bakterielle Erreger dringend benötigt. Als eine der potenziellen Lösungen bieten sich therapeutische ...

Infektionen in Krankenhäusern in Deutschland

Welche Infektionen führen häufig zu Hospitalisierungen und wie viel kostet die stationäre Behandlung von Infektionskrankheiten? Eine deutsche Expert:innengruppe versuchte, diese Fragen ...

Guidelines 2025: ein Update

Im Oktober 2025 präsentierte die European AIDS Clinical Society (EACS) eine aktuelle Version ihrer europäischen Behandlungsleitlinien zum Thema HIV/Aids. Seit zwei Jahrzehnten stellen ...