Implantierbare Hörhilfen bei Schwerhörigkeit

Autor:

Prof. Dr.Jan Maurer

Klinik für HNO-Heilkunde, Gesichts-Kopf-Hals- und Schädelbasischirurgie, Plastische Gesichtschirurgie und Cochlear-Implant-Centrum Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur

Koblenz

E-Mail: j.maurer@bbt-gruppe.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Bei den implantierbaren Hörhilfen, die teilimplantierbar oder auch voll implantierbar sein können, hat sich in den letzten Jahren eine Ausweitung der Indikationen von der rein sensorineuralen Schwerhörigkeit hin zu Schallleitungs- und kombinierten Schwerhörigkeiten entwickelt. Dadurch konnte eine Lücke in der Behandlung Schwerhöriger geschlossen werden, die vorher nicht gut zu versorgen waren.

Keypoints

-

Vibrant® Soundbridge® (VSB)ist ein teilimplantierbares Hörsystem für Patienten mit kombinierten oder Schallleitungs-Hörstörungen.

-

Das VSB stimuliert die Innenohrstrukturen über einen elektromagnetischen Wandler, der an die Gehörknöchelchen und das runde und ovale Fenster angekoppelt werden kann.

-

Die Implantation bewährt sich auch bei einseitigen Missbildungen, da es zu keiner störenden Schallübertragung auf das gesunde Ohr kommt.

-

Die audiologischen Ergebnisse der OP sind zuverlässig, die Patientenzufriedenheit ist außerordentlich hoch.

Bei systematischer Betrachtung der für den Ausgleich von Schwerhörigkeit bis hin zur Taubheit zur Verfügung stehenden Hörsysteme können Systeme unterschieden werden, die zur Benutzung keine chirurgischen Maßnahmen erfordern (konventionelle Hörgeräte und ihre Sonderformen), und solche, die mehr oder weniger große operative Eingriffe notwendig machen. Das beginnt mit den knochenverankerten Knochenleitungshörhilfen und geht über die teilimplantierbaren und voll implantierbaren Mittelohrimplantate bis zum Cochlea-Implantat (CI) und in seltenen Fällen auch zum Hirnstammimplantat.

Der weitaus überwiegende Teil der Patienten ist mit konventionellen Hörsystemen gut zu versorgen. Nur wenige Patienten benötigen spezielle Lösungen mit den unterschiedlichen Formen implantierbarer Hörsysteme.

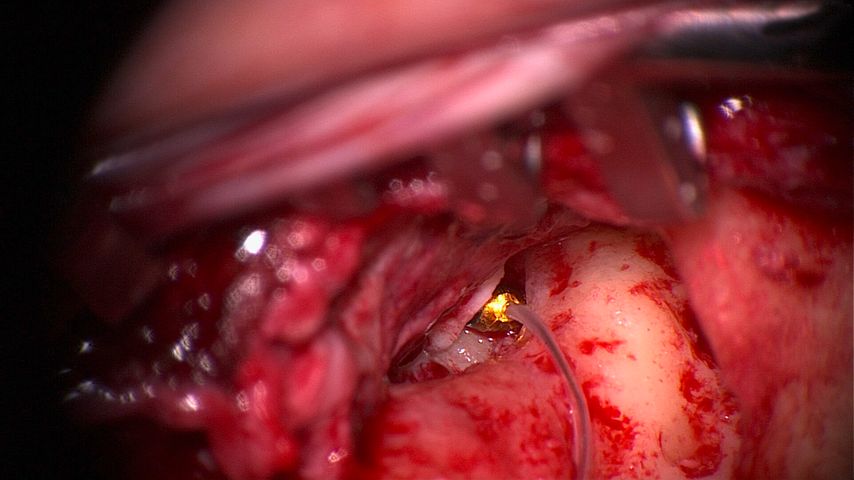

Abb. 1: Ferromagnetischer Wandler in der ovalen Nische auf der Fußplatte und gegen das Trommelfell abgedeckt durch ein Knorpelstückchen

Verstärkende Hörsysteme

Die Systematik unterscheidet verstärkende Hörsysteme, zu denen alle Hörsystemformen bis auf das Cochlea-Implantat und das Hirnstammimplantat gehören, die den Schall direkt in bioelektrische Signale umwandeln. Die verstärkenden Systeme unterscheiden sich noch einmal durch die Art der Ankopplung: entweder akustisch wie die konventionellen Hörgeräte oder mechanisch wie die implantierbaren Hörsysteme und z.B. auch die Knochenleitungsgeräte.Cochlea-Implantat und Hirnstammimplantat verstärken nicht den Schall, sondern wandeln ihn in bioelektrische Impulse um, die dann über eine bioelektrische Ankopplung direkt auf Hörnerv und Hörbahn übertragen werden.

Unterteilt werden die implantierbaren Hörsysteme relativ einfach in Knochenleitungssysteme (KNL-Systeme), teil- und voll implantierbare Mittelohrimplantate sowie Cochlea-Implant und Hirnstammimplantat.Bei den knochenverankerten Systemen werden noch die ursprünglichen, mit einer Schraube transkutan übertragenden Systeme von den in neuerer Zeit entwickelten, perkutan übertragenden Systemen unterschieden.

Ausweitung der Indikationen

Von der Indikation her gesehen hat sich in den letzten Jahren einiges bewegt. Einerseits ist der CI-Indikationsbereich durch Einführung der Hybrid- bzw. elektroakustischen Stimulation undVerbesserungen der Codierungs- und Verarbeitungsstrategien und der Elektrodenkonfiguration immer mehr von der beidseitigen Taubheit bis zur höhergradigen Schwerhörigkeit und auch zur einseitigen Taubheit erweitert worden. Andererseits ist auch die Technik konventioneller und implantierbarer Hörsysteme besser geworden: So gibt es heute einen Überlappungsbereich der Indikationen, in dem nur individuell nach genauer audiologischer und medizinischer Untersuchung, Hörgeräteoptimierung, ausführlicher Beratung und unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des individuellen Patienten eine gute Entscheidung getroffen werden kann.

Der eigentliche Indikationsbereich konventioneller Hörgeräte mit all ihren Sonderformen reicht von geringgradigen Hörstörungen bis hin zu hochgradigen Schwerhörigkeiten. Daneben stehen mit einem audiologisch sehr ähnlichen Indikationsbereich die sogenannten implantierbaren Hörhilfen, die teilimplantierbar oder auch voll implantierbar sein können. Hier hat sich in den letzten Jahren eine Ausweitung der Indikationen von der rein sensorineuralen Schwerhörigkeit zu Schallleitungs- und kombinierten Schwerhörigkeiten entwickelt. Dadurch konnte eine Lücke in der Versorgung Schwerhöriger geschlossen werden, die vorher nicht gut zu versorgen waren.

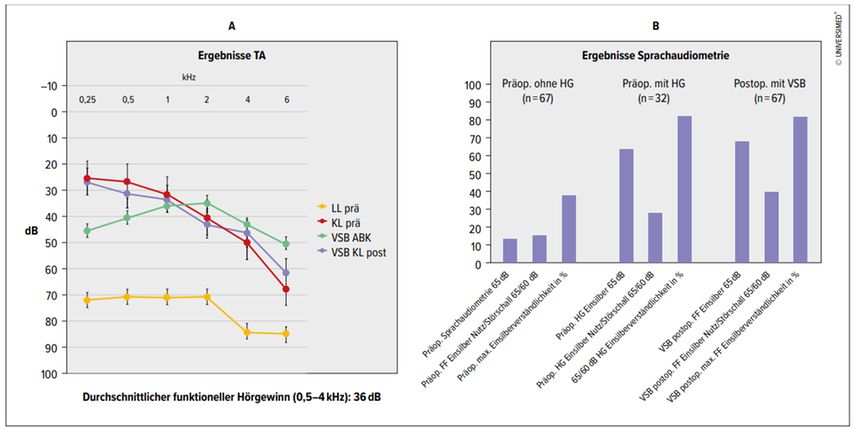

Abb. 2: A: durchschnittlicher Hörgewinn von 36dB zwischen 0,5 und 4kHz. B: Ergebnisse Sprachaudiometrie, Freiburger Einsilber (X-Achse = % Einsilberverständnis, VSB = Vibrant® Soundbridge®)

Teilimplantierbares Mittelohrsystem in der Praxis

Von den uns in den letzten Jahren zur Verfügung stehenden Systemen berichten wir hier über unsere Erfahrung mit dem teilimplantierbaren Gerät Vibrant® Soundbridge® (VSB) der Fa. MedEl in seiner Indikation für kombinierte oder Schallleitungs-Schwerhörigkeiten. Das VSB ist ein teilimplantierbares Mittelohrsystem, das die Innenohrstrukturen direkt über einen elektromagnetischen Wandler stimuliert, der sowohl an die Gehörknöchelchen als auch an das runde und ovale Fenster angekoppelt werden kann. Die erste Anwendung war 1996 beisensorineuralem Hörverlust. Ab 2006 wurden diese Implantate mit Erfolg auch beim kombinierten Hörverlust verwendet.

Von Oktober 2003 bis Mai 2022 wurden in unserer Klinik 146 Patienten mit implantierbaren Mittelohrhörsystemen versorgt. 101 Patienten erhielten ein Vibrant-Soundbridge-System, 15 davon mit der klassischen Indikation einer sensorineuralen Schwerhörigkeit.

Mit der Indikation für einen gemischten Hörverlust oder einer rein konduktiven Schwerhörigkeit wurden 86 Patienten mit 92 Ohren versorgt. Dabei wurden 103 VSB-Implantate eingesetzt. Sechs Patienten wurden doppelseitig versorgt, bei vier war ein Wechsel technisch und bei sieben medizinisch erforderlich.

Die Ankopplung des ferromagnetischen Wandlers (FMT) erfolgte über die Ossicula, über das ovale Fenster, über das runde Fenster und zweimal über ein drittes Fenster an der Cochlea.

Patientenkollektiv

Das Durchschnittsalter unserer Patienten betrug 38,7 Jahre. Der jüngste Patient war 3 Jahre alt und der älteste 81 Jahre. Die Altersverteilung war bis auf die dritte und neunte Lebensdekade ziemlich gleich in allen Dekaden. Der durchschnittliche Nachbeobachtungszeitraum betrug 7,3 Jahre, minimal 14Tage und maximal 15,7 Jahre. Geschlechts- und Seitenverteilung waren mit 43 männlichen und 49 weiblichen Patienten sowie 50 rechten und 42 linken Ohren relativ gleichmäßig.

24 Ohren hatten keine Voroperationen, alle anderen Patienten hatten auf dem operierten Ohr zwischen einer und bis zu acht Voroperationen. 41 waren mit einem Hörgerät versorgt, 16 davon konnten es nur zeitweise benutzen. 51 waren entweder nicht mit Hörgeräten versorgt oder benutzten es gar nicht, weil sie keine Hörverbesserung bemerkten oder das Ohr ständig infiziert war.

Die OP-Indikation war bei 59 Ohren ein Zustand nach mehrfachen Voroperationen mit unbefriedigendem Hörergebnis und/oder persistierender Otorrhö. Bei 24 Ohren lag eine Missbildung des äußeren und/oder Mittelohrs vor, bei 9 Patienten bestand eine andere Indikation (HG-Unverträglichkeit, Patientenwunsch). Bei 31 Ohren lag eine intakte oder rekonstruierte hintere Gehörgangswand vor. 48 Patienten hatten feuchte oder trockene Radikalhöhlen.

Details der Implantation

Der operative Zugang zum Mittelohr war bei 42 Ohren eine Mastoidektomie mit posteriorer Tympanotomie oder ein ähnliches Vorgehen. Bei 13 Ohren erfolgte eine Radikalhöhlenverkleinerung oder Teilobliteration. Bei 27 Patienten wurde eine laterale Petrosektomie mit Höhlenobliterationmit Bauchfett oder Muskelgewebe und Gehörgangsverschluss durchgeführt.

Der FMT wurde in 42 Fällen am runden Fenster angesetzt, 17-mal am Steigbügel, 19-mal am Amboss, 11-mal an der Fußplatte und 3-mal an einem „dritten“ Cochlea-Fenster. Zur Stabilisierung des FMT an der jeweiligen Ankopplungsstelle wurden vorgefertigte Kuppler oder Faszie, Perichondrium, Knorpel, Fibrinkleber und Zement auch in Kombinationen verwendet.

Verbesserung des Hörvermögens

Abb.2A zeigt die Ergebnisse der postoperativen Audiometrie. Es ist in Gelb die präoperative Luftleitungsschwelle und in Grün die postoperative Aufblähkurve mit dem VSB zu erkennen. Daraus resultiert ein funktioneller Hörgewinn von 36dB zwischen 0,5 und 4kHz. Die prä- und postoperativen Knochenleitungsschwellen (lila und rot) blieben fast unverändert.

Auch in der Sprachaudiometrie (Abb.2B) ist für die Patienten mit dem VSB im rechten Bildanteil eine deutliche Verbesserung des Hörvermögens zu erkennen – sowohl beim Einsilberverständnis bei 65dB mit und ohne Störschall als auch beim maximalen Einsilberverständnis. Für die 32 Patienten im mittleren Bildabschnitt, die Hörgeräte hatten, ist ebenfalls noch eine Verbesserung gegenüber der Hörgeräteversorgung erkennbar. Zu beachten ist aber, dass insgesamt nur 16 Patienten überhaupt regelmäßig ihre Hörgeräte benutzen konnten. Weiterhin konnten wegen der Sprachbarriere nicht alle Patienten sprachaudiometrisch untersucht werden.

Niedrige Komplikationsrate

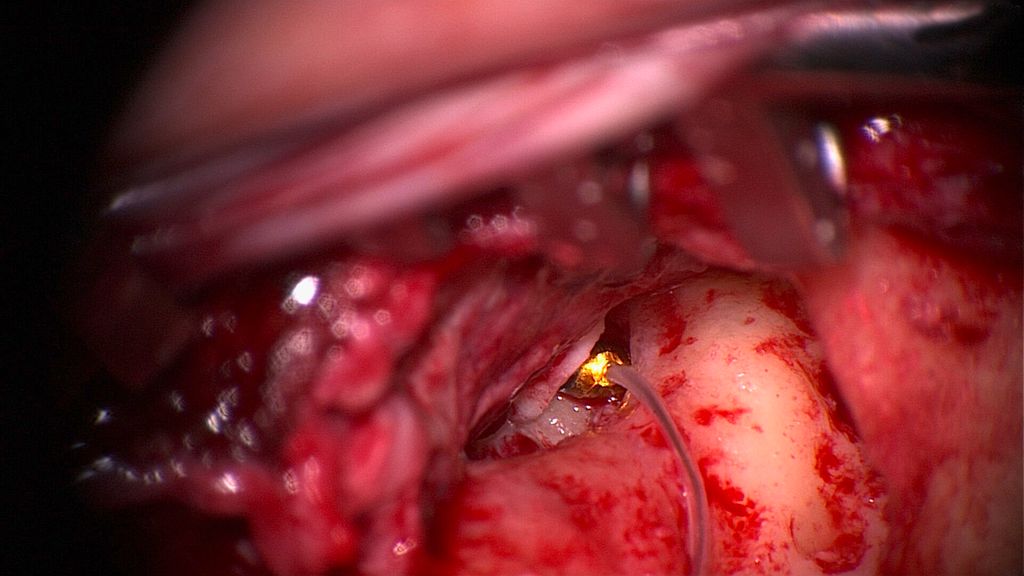

In den ersten beiden Jahren traten bei 83 Ohren keine Komplikationen auf. Zwei Patienten mit Gehörgangsverschluss benötigten sehr früh eine Revision des Verschlusses. Bei einem beidseitig implantierten Patienten musste der dislozierte FMT korrigiert werden. In Abb.3 ist der dislozierte FMT der linken Seite gut zu erkennen, ebenso der korrekt in der runden Fensternische sitzende FMT auf der rechten Seite. Bei sechs Patienten war bis zu drei Jahre nach der OP eine Ohrrevision ohne Änderungen am Implantat erforderlich.

Im mittel- bis langfristigen Verlauf musste bei vier Patienten aus medizinischen Gründen ein Implantatwechsel bzw. eine Implantatentfernung durchgeführt werden: 2-mal akzidentell bei einer Ohrrevision mit Verletzung des Kabels, einmal nach Durchführung eines MRT der Halswirbelsäule und einmal wegen einer neu aufgetretenen neurologischen Erkrankung mit der Notwendigkeit häufiger MRT-Kontrollen. 7-mal war aus technischen Gründen ein Implantatwechsel erforderlich. Bei neun Ohren kam es im Verlauf von ein bis zwölf Jahren nach der VSB-Implantation zur audiologischen Notwendigkeit einer Cochlea-Implantation.

Fazit

Damit zeigt sich der VSB bei akzeptabler Komplikationsrate als ein sehr flexibel und zuverlässig einsetzbares teilimplantierbares Hörsystem für ein breites Spektrum von Patienten mit kombinierten oder Schallleitungshörstörungen unterschiedlicher Genese, die sonst nicht ausreichend versorgbar wären. Die audiologischen Ergebnisse der OP sind zuverlässig und stabil. Die postoperative Patientenzufriedenheit ist außerordentlich hoch.

Die Komplikationsrate ist niedrig – bei ausgezeichneter Kontrolle der in unserem Patientenkollektiv häufig vorliegenden, langwierig und kompliziert verlaufenen präoperativen inflammatorischen Prozesse.Besonders bei einseitigen Missbildungen ist die Implantation mit einem aktiven Implantat sehr erfolgreich und hat gegenüber einer Knochenleitungsversorgung den Vorteil, dass es nicht zu einer störenden Schallübertragung auf das gesunde Ohr kommt.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie Coaching den Fachärztemangel an medizinischen Abteilungen angehen kann

Hohe Arbeitsbelastung, Stress, schlechte Stimmung: An vielen Spitalskliniken ist das die tägliche Realität. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fachärzt:innen den Weg in die ...

Von „Klassikern“ bis zu „Raritäten“: Einführung in die Radiofrequenztherapie

Die Radiofrequenztherapie ist mittlerweile bei HNO-Eingriffen vielfältig einsetzbar. Aufgrund des steilen Temperaturgradienten wird das umliegende Gewebe geschont und es treten keine ...

AC102: ein vielversprechender Wirkstoffkandidat bei Hörsturz

Hörsturz führt häufig zu dauerhaftem Hörverlust und Begleiterkrankungen wie Tinnitus. Glukokortikoide werden für den Off-Label-Einsatz verschrieben, obwohl es keine klinischen Beweise ...