Differenzialdiagnose des zentralen und peripheren Tinnitus

Autoren:

Prof. Dr. Gerhard Hesse

Dr. Georgios Kastellis

Tinnitus-Klinik am KH Bad Arolsen

Universität Witten-Herdecke

E-Mail: ghesse@tinnitus-klinik.net

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die im Titel verwendete Formulierung ist provokant, subsumiert sie doch, dass eine Differenzierung zwischen einem peripheren und einem zentralbedingten Tinnitus überhaupt diagnostisch möglich ist. Dabei entsteht der Tinnitus als Symptom einer gestörten Hörwahrnehmung fast immer primär als gehörte Spontanaktivität der Hörbahn, was hauptsächlich dann imponiert, wenn durch Schädigungen, Traumata oder stressbedingt Defekte besonders der äußeren Haarzellen des Innenohrs bestehen.

Keypoints

-

Die Bestimmung eines Hörverlustes im Rahmen einer kompletten audiometrischen Untersuchungist entscheidend für die Diagnostik des Tinnitus.

-

Bei akutem Tinnitus mit Hörverlust ist eine Kortisontherapie indiziert, bei dem sehr seltenen akuten Tinnitus ohne Hörverlust ist eine Steroidbehandlung kontraindiziert.

-

Die häufigste Primärursache des chronischen Tinnitus ist eine Hörminderung.

-

Sehr selten entsteht ein Tinnitus zentral, ohne Schädigung des Innenohrs.

-

Psychische Faktoren und Stress spielen eine nicht zu vernachlässigende Rolle in der Entwicklung eines Tinnitus.

-

Zentrale Hörstörungen sind bis auf psychometrische Fragebögen diagnostisch bislang nicht erfassbar bzw. evaluiert.

Einführung

Tinnitus ist nicht gleich Tinnitus – der Behandlungsbedarf und das Leiden am Tinnitus sind durchaus unterschiedlich zu der tatsächlich gehörten Spontanaktivität, also zu der akustischen Repräsentanz des Ohrgeräusches. Die tatsächliche Belastung entsteht erst in der kortikalen, also der zentralen Hörverarbeitung. Ein echter „zentraler Tinnitus“, also ein Ohrgeräusch, das primär kortikal oder in höheren Zentren der Hörbahn auch wirklich entsteht, ist eher selten und dann häufig Folge einer auditiven Fehlverarbeitung bzw. einer Überreizung des sensorischen Systems Hören.

Schaut man sich die Hörverarbeitung insgesamt mit ihren bekannten Stationen an, so ist es tatsächlich in der übergroßen Mehrheit der Fälle das Innenohr selbst bzw. sind es die synaptischen Strukturen des ersten Neurons, in denen ein Tinnitus generiert werden kann.1

Akuter Tinnitus

Tritt ein Tinnitus akut oder erstmalig auf, so ist diagnostisch entscheidend, ob dieser Tinnitus mit einem Hörverlust einhergeht oder nicht. Dazu muss der Hörverlust subjektiv gar nicht unbedingt im Vordergrund stehen, vielfach ist es nur das Ohrgeräusch, das den Betroffenen auffällt, obwohl tatsächlich dahinter ein Hörverlust besteht. Dieser kann jedoch geringgradig sein, und deswegen ist eine fundierte audiologische Diagnostik so wichtig. Diese Diagnostik sollte auch schnell und umgehend erfolgen: Sie umfasst Hörprüfungen, möglichst auch in der Höchsttonaudiometrie, und die Funktionsbestimmung der äußeren Haarzellen des Innenohrs, die durch die Ableitung der Distorsionsprodukte otoakustischer Emissionen (DPOAE) sehr gut möglich ist.2 Vermieden werden sollte im Akutstadium jedoch die Durchführung von Hörtests mit hohen Lautstärkepegeln wie der BERA oder einer Stapediusreflexmessung und auch der bildgebenden Verfahren wie der Kernspintomografie.3 Findet sich in diesen Untersuchungen eine, wenn auch nur geringe, Hörminderung, die mit der Frequenz des Tinnitus korreliert, so sollte analog zur akuten Hörsturzbehandlung eine systemische, hochdosierte Kortisontherapie indiziert werden. Alternativ ist auch eine intratympanale Steroidbehandlung möglich und sinnvoll, diese dient auf jeden Fall als Ersatztherapie, falls die systemische Therapie keine Besserung bringt.3,4

Sehr selten tritt ein akuter Tinnitus jedoch auch ohne Hörverlust auf, was eben durch die gründliche und adäquate Diagnostik, insbesondere durch die DPOAE-Bestimmung, festgestellt werden sollte. In diesem Fall ist eine Steroidbehandlung eher kontraindiziert, weil sie die Erregung und damit auch die Stressbelastung eher verstärkt. Hier sollte nach gründlicher Anamneseerhebung auch hauptsächlich eine individuelle Beratung stattfinden, evtl. auch eine psychologische Unterstützung zur Bearbeitung der auslösenden Stressfaktoren, vor allem aber therapeutisch mit Entspannungstherapien gearbeitet werden. Evtl. ergibt sich hier auch die Notwendigkeit einer beruhigenden oder angstlösenden Medikation, die jedoch wegen der Gefahr einer sich schnell entwickelnden Abhängigkeit besser als antidepressive Medikation erfolgen sollte.5 An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass eine Verschlechterung oder Exazerbation eines vorbestehenden Tinnitus keinesfalls wie ein akuter Tinnitus behandelt werden sollte, weil sie eben nur ein Phänomen plötzlich gesteigerter Wahrnehmung ist und dann auch wieder entsprechend durch Aufklärung und Beratung gut behandelt werden kann.

Chronischer Tinnitus

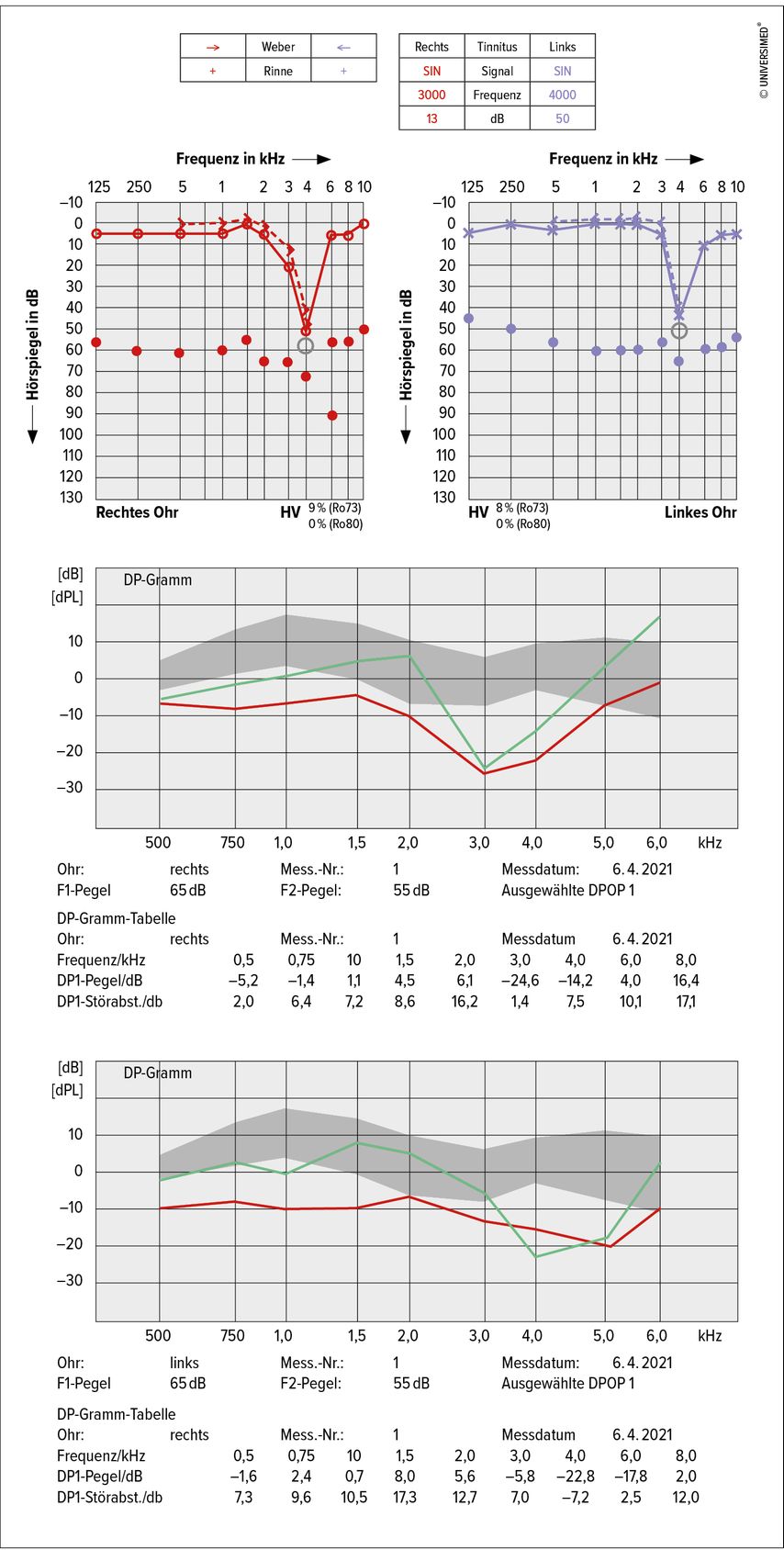

Wesentlich häufiger ist der chronische Tinnitus, also ein Ohrgeräusch, das länger als mindestens drei Monate besteht. Diese Ohrgeräusche können in allen Frequenzen und Klangqualitäten wahrgenommen werden, am weitaus häufigsten sind jedoch hochfrequente Töne, eben weil sie einem Hochtonhörverlust entsprechen. Deshalb ist die häufigste Primärursache auch eine Hörminderung durchaus unterschiedlicher Ausprägung, während eine Entstehung in zentraleren Hörbahnstrukturen extrem selten ist. Typischer Fall ist ein lärmbedingter Tinnitus (Abb. 1), bei dem es in aller Regel zu den klassischen Senken im Audiogramm bei 4 oder 6kHz kommt, ein- oder beidseitig, dann ist auch das Ohrgeräusch praktisch immer in der Frequenz dieses Hörverlustes angesiedelt. Wie auf der Abbildung zu erkennen, zeigen die Ableitungen der Distorsionsprodukte otoakustischer Emissionen einen analogen Hörverlust in diesem Frequenzbereich, während die Emissionen für die anderen Frequenzen weitgehend normal sind.6 Erklärbar wird ein derartiger Tinnitus dadurch, dass durch den Hörverlust äußere Haarzellen defekt sind und damit nicht mehr für die Schallverarbeitung zur Verfügung stehen, häufig aber eine Spontanaktivität generiert wird, die dann als Ton in eben dieser Frequenz wahrgenommen wird. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang, dass der Kortex aus der akustischen Erinnerung heraus gerade die Frequenzen, die ihm jetzt durch den Hörverlust fehlen, verstärken will und deswegen die Inhibition in retrocochleären Synapsen eher herunterregelt und die Tinnitusfrequenzen verstärkt.7 Das ist der Grund, warum der Tinnitus eben häufig umso lauter wahrgenommen wird, je stärker der Hörverlust ist. Hinzu kommt, dass ein Hörverlust zugleich auch ein erheblicher Stressfaktor für den Menschen selbst ist und durch diese Stressbelastung es ebenfalls zu Veränderungen der zentralen Hörbahn kommen kann. So wird eine Vielzahl von auditiven wie auch emotional-psychischen Folgeerscheinungen ausgelöst, die jedoch ursächlich durch den Hörverlust bedingt sind.8

Abb. 1: Lärmbedingter, peripherer Tinnitus: Tonaudiogramm und DPOAE, Hörverlust und Tinnitus bei 4kHz

Zentraler Tinnitus als Folge von Stressreaktionen und -überlastung

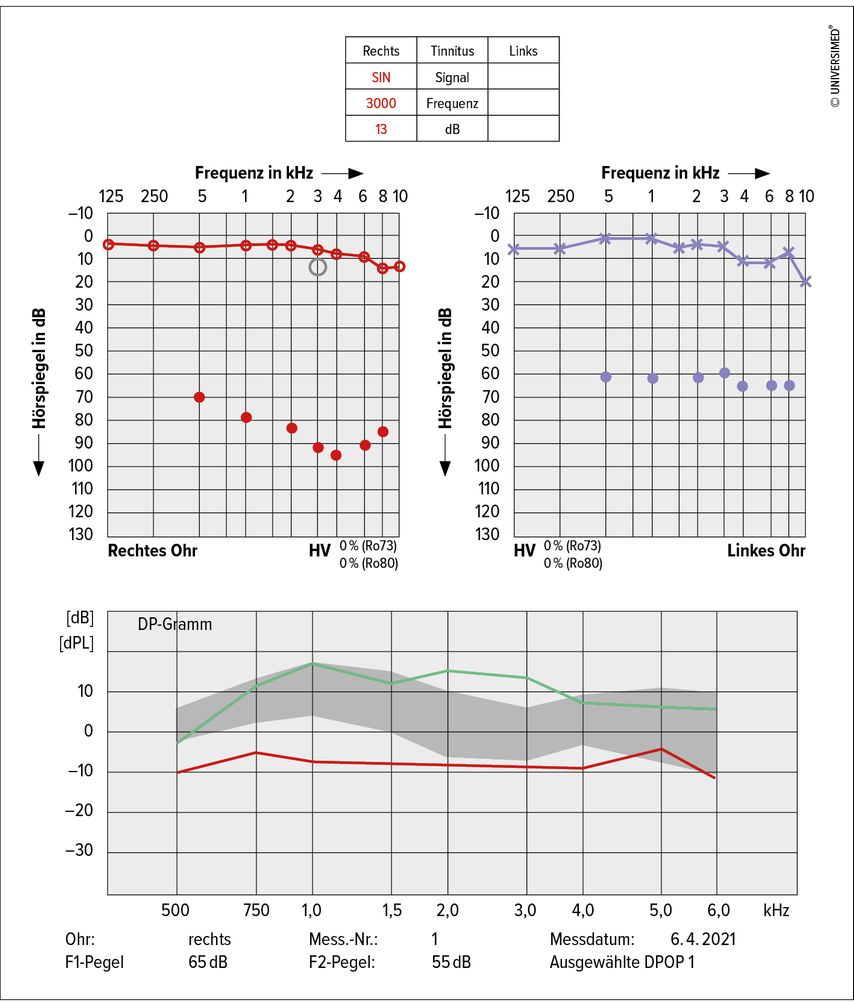

Sehr selten, nach unserem eigenen sehr umfangreichen Patientenkollektiv bei höchstens 5%, entsteht ein Tinnitus tatsächlich zentral im weiteren Verlauf der Hörbahn ohne Schädigungszeichen des Innenohrs.9 In diesem Fall besteht eine komplette Normakusis mit normaler Hörschwelle. Häufig leiden diese Patienten auch an einer ausgeprägten Geräuschüberempfindlichkeit, eben weil die Stressbelastung zu einer maladaptiven Verarbeitung der zentralen Hörbahnverarbeitung führt, die als Tinnitus, als Dysakusis (verzerrtes Hören) oder eben auch als Hyperakusis (Geräuschüberempfindlichkeit) imponieren kann.10

Diagnostik

Zur Tinnitusdiagnostik gehört zwingend eine komplette audiometrische Untersuchung zur Erfassung der peripheren Hörfunktion – bestehend aus Tonschwellenbestimmung, Impedanzmessung und den otoakustischen Emissionen als objektiver Hörprüfung der Funktionalität der äußeren Haarzellen des Innenohrs. Zentrale Hörfunktionen werden mittelsSprachaudiogramm bestimmt, jedenfalls wenn ein Hörverlust vorliegt, ggf. auch mit dem dichotischen binauralen Hörtest und Hörtests im Störschall wie z.B. dem Oldenburger Satztest. Als objektive Messung eignet sich zur Erfassung der Funktionsfähigkeit des Hörnervs die BERA („brainstem-evoked response audiometry“), welche die elektrischen Hirnstammpotenziale ableitet.6 Andere, überschwellige und meist adaptiv durchgeführte Hörtests sind bislang nicht Teil einer Standarddiagnostik und auch nicht hinreichend evaluiert.11

Nach dieser Diagnostik sollte sich dann ein zentraler Tinnitus dadurch auszeichnen, dass er typischerweise beidseits entsteht und eben komplett normale Hörschwellen und auch komplett normale DPOAE-Ableitungen vorliegen. Nach eigenen Untersuchungen ist in über 60% der normalhörenden Tinnituspatienten in den DPOAE-Ableitungen auch eine Hyperaktivität zu finden (Abb. 2).12 Hier besteht ebenfalls eine normale Hörschwelle, in der Tinnitusfrequenz finden sich jedoch Zeichen deutlich gesteigerter Emissionen als Ausdruck einer Hyperaktivität der äußeren Haarzellen.

Fehler in der Audiometrie

Bei Tinnituspatienten werden aufgrund des häufig vom Patienten als sehr dominant empfundenen Ohrgeräusches wichtige Untersuchungen nicht gemacht oder zu oberflächlich durchgeführt. Dominiert der Tinnitus und penetriert er die Wahrnehmung sehr stark, dann meint der Patient, die Hörschwellen nicht genau angeben zu können, weil der Tinnitus ihn störe. Dann sollte am besten mit gepulsten Tönen oder auch mit der sogenannten Békésy-Audiometrie eine Schwellenbestimmung adaptiv versucht werden.13 Keinesfalls dürfen aufgrund von dominant vorgetragenen Tinnitussymptomen Mittelohrschwerhörigkeiten übersehen werden, auch eine überschwellige Diagnostik zum Ausschluss eines Vestibularisschwannoms ist zwingend erforderlich. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass auch ein Tinnituspatient eine auch durch operative Verfahren behandelbare Ohrerkrankung haben kann. Daher ist eine komplette audiometrische Diagnostik nötig und sinnvoll.

Tinnitusbelastung

Zur Erfassung der Belastung bei Tinnitus werden psychometrische Fragebögen eingesetzt, die jedoch nicht den Tinnitus selbst bestimmen, sondern nur die Belastung des Betroffenen durch den Tinnitus. Hier kann naturgemäß nicht differenziert werden zwischen zentral und peripher. Im deutschsprachigen Raum werden hierfür hauptsächlich die Tinnitusfragebögen nach Goebel und Hiller oder auch strukturierte Tinnitusinterviews verwendet.14 Zur Erfassung von psychosomatischen Komorbiditäten werden Depressionsfragebögen (der HADS), Stressfragebögen und Fragebögen zur Erfassung der Lebensqualität eingesetzt.

Die Belastung durch den Tinnitus ergibt sich durch zentrale Hörverarbeitung und deren Vernetzung mit Emotionen verarbeitenden Gehirnanteilen. Wichtig ist an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, dass Lautheit und Belastung des Ohrgeräusches komplett unabhängig von der primären Genese entstehen, sie werden vermittelt durch eine Vernetzung und kortikale Plastizität, besonders durch gerichtete Wahrnehmungs- und Hinwendungsreaktionen auf eben das mehr oder weniger störende Ohrgeräusch.

Diagnostik der zentralen Hörstörung

Leider sind diese zentralen Verarbeitungsauffälligkeiten bislang außer durch psychometrische Fragebögen nicht erfassbar und auch nicht evaluiert. Wir haben mehrere Untersuchungen zur Bedeutung zentral auditiver Hörtests, besonders der adaptiv zu messenden und intelligenzunabhängigen Tests wie z.B. der Gap Detection (Zeitlückenerkennung) oder der sogenannten BMLD („binaural masking level difference“) oder der „mismatch negativity“ (MMN), durchgeführt, fanden jedoch weder bei Tinnitus- noch bei Hyperakusispatienten Besonderheiten im Vergleich zu Normalhörenden.11

Auch die gängigen und allgemein in Kliniken verwendeten zentralen Hörtests wie der Oldenburger Satztest (OLSA), der dichotische binaurale Test oder auch die objektive Messung der kortikalen Potenziale nach akustischer Reizung (CERA) ergeben keinerlei Auffälligkeiten. Auch bei den frühen akustischen Potenzialen finden sich bei Tinnitus keine Besonderheiten gegenüber Nichttinnituspatienten.5

Besonders Psychiater haben umfangreiche Studien gemacht und EEG-Veränderungen bei Tinnituspatienten dokumentiert, die tatsächlich auch vorhanden und vor allem messbar sind. Allerdings sind diese Veränderungen extrem individuell und daher auch leider unspezifisch; sie differenzieren vor allem nicht bezüglich möglicher Kausalitäten. So werden Hörverluste bei diesen Untersuchungen in der Regel nicht erfasst und auch nicht berücksichtigt und schon gar nicht dokumentiert oder beachtet. Nach einer Studie fanden sich nach Auswertung zahlreicher EEG-Studien bei Tinnituspatienten insgesamt 56 verschiedene Areale des Kortex, aber eben an unterschiedlichsten Stellen der zentralen Verarbeitung, ohne dass allgemeine Rückschlüsse auf spezielle Anregungszonen gezogen werden können.15 Die Tinnitusbelastung führt damit sicherlich zu unterschiedlichen und auch messbaren Veränderungen im EEG, aber eben sehr individuell und keinesfalls bei jedem Menschen gleich. Untersuchungen mit z.B. funktioneller Kernspintomografie, die extrem aufwendig sind, sind nur sehr vereinzelt durchgeführt worden.16 Rückschlüsse auf eine allgemein gültige zentrale Repräsentanz lassen sich so nicht erfassen.

Fazit

Ohrgeräusche entstehen in aller Regel immer peripher, d.h. meist in den Haarzellen des Innenohrs, besonders korreliert mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Hörverlust. Entscheidend für die Belastung durch den Tinnitus sind aber Bewertung und Umbauprozesse der zentralen Hörverarbeitung und Muster der Hörbahn als zentrale Reaktionen auf das Ohrgeräusch. Damit sind Tinnitus und auch die daraus sich häufig ergebende Hyperakusis immer Folgen einer gestörten Hörwahrnehmung.

Diagnostische Möglichkeiten, die zentralen Veränderungen der Hörbahn verlässlich und vor allen Dingen allgemein gültig zu erfassen, sind bislang noch nicht entwickelt und evaluiert, eine fundierte und gründliche audiologische Diagnostik muss Bestandteil jeder Tinnitusuntersuchung sein.

Audiometrisch erfolgt eine Bestimmung der Tinnitusfrequenz durch vergleichende Messung mit dem Audiometer. Hier sollte auch die Möglichkeit bestehen, mit der sogenannten Höchsttonaudiometrie höhere Reize als 10kHz testen zu können. Die subjektive Lautheit des Ohrgeräusches wird bestimmt durch eine Verdeckung entweder mit gepulsten Tönen oder auch mit Rauschen. Bei der Bestimmung der Intensität muss allerdings beachtet werden, dass diese in Bezug gesetzt werden muss zur Größe des jeweiligen Hörverlustes. Daraus ergibt sich, dass die Intensität tatsächlich nie lauter als 5 bis 15dB über der jeweiligen Hörschwelle für diese Frequenz gefunden werden kann.

Literatur:

1 MØller AR: Sensorineural tinnitus: its pathology and probable therapies. Int J Otolaryngol 2016; 2016:2830157 2 Hesse G: Innenohrschwerhörigkeit. Stuttgart: Thieme Verlag, 2015 3 AWMF: Leitlinie Hörsturz. Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie 2014. Leitlinie 017/010: 1-10 4 Chandrasekhar SS et al.: Clinical Practice Guideline: Sudden Hearing Loss (Update) Executive Summary. Otolaryngol Head Neck Surg 2019; 161(2): 195-210 5 Hesse G: Tinnitus. II. ed. Stuttgart: Thieme Verlag, 2015 6 Lehnhardt E, Laszig R: Praktische Audiometrie. Lehrbuch und synoptischer Atlas. 9. Aufl., ed. 2009. Stuttgart: Thieme Verlag, 2009 7 Hesse G: [Inner Ear Hearing Loss]. Laryngorhinootologie 2016; 95(6): 383-9 8 Roberts LE et al.: Role of attention in the generation and modulation of tinnitus. Neurosci Biobehav Rev 2013; 37(8): 1754-73 9 Schaaf HH et al.: Catamnesis results of an inpatient neuro-otologic and psychosomatic tinnitus therapy 1-5 years after discharge. Eur Arch Otorhinolaryngol 2017; 274(2): 701-10 10 Eggermont JJ: Tinnitus and neural plasticity (Tonndorf lecture at XIth International Tinnitus Seminar, Berlin, 2014). Hear Res 2015: 319:1-11 11 Schneider C: Zentral auditive Tests bei Tinnitus und Hyperakusis. Dissertation an der Universität Witten-Herdecke 2012 12 Hesse G et al.: DPOAE und laterale Inhibition bei chronischem Tinnitus. HNO 2008; 56: 694-700 13 Hesse G: Tinnitus. In: Lehnhardt E, Laszig R (eds.): Praxis der Audiometrie. Stuttgart: Thieme Verlag, 2009. 163-71 14 Goebel G, Hiller W: Tinnitus-Fragebogen (TF). Ein Instrument zur Erfassung von Belastung und Schweregrad bei Tinnitus (siehe Anlage Tinnitus-Fragebogen). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe Verlag für Psychologie, 1998 15 Vanneste S, De Ridder D: The auditory and non-auditory brain areas involved in tinnitus. An emergent property of multiple prallel overlapping subnetworks. Front Syst Neurosci 2012; 6: 31 16 Cacace A: Imaging tinnitus with fMRI. Assoc Res Otolaryngol 1997; 20: 7

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie Coaching den Fachärztemangel an medizinischen Abteilungen angehen kann

Hohe Arbeitsbelastung, Stress, schlechte Stimmung: An vielen Spitalskliniken ist das die tägliche Realität. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fachärzt:innen den Weg in die ...

Von „Klassikern“ bis zu „Raritäten“: Einführung in die Radiofrequenztherapie

Die Radiofrequenztherapie ist mittlerweile bei HNO-Eingriffen vielfältig einsetzbar. Aufgrund des steilen Temperaturgradienten wird das umliegende Gewebe geschont und es treten keine ...

AC102: ein vielversprechender Wirkstoffkandidat bei Hörsturz

Hörsturz führt häufig zu dauerhaftem Hörverlust und Begleiterkrankungen wie Tinnitus. Glukokortikoide werden für den Off-Label-Einsatz verschrieben, obwohl es keine klinischen Beweise ...