Der HNO-Bereich und das Tauchen

Autoren:

Prof. Dr. Michael Schröckenfuchs

Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, Brunn am Gebirge

E-Mail: hnobrunn@gmail.com

Dr. Andreas Glowania

Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

ArGe Flug- und Tauchmedizin

Österreichische HNO Gesellschaft

Tauchmediziner & Tauchlehrer

E-Mail: andreas_glowania@t-online.de

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Der Tauchsport ist eine Trendsportart, die immer mehr Interessenten stark anzieht. Naturgemäß stehen HNO-bedingte Erkrankungen mit dem Tauchen in zentralem Zusammenhang.

Keypoints

-

Am häufigsten führen Störungen und Erkrankungen im HNO-Bereich zu einer temporären Tauchuntauglichkeit.

-

Die unsachgemäße Manipulation des Cerumens kann zu Mikrotraumtata führen, die den Ausgangspunkt für Entzündungen im äußeren Gehörgang darstellen.

-

Der meist viral ausgelöste „Schnupfen“, aber auch akute Schwindelbeschwerden stellen eine Kontraindikation für das Tauchen dar.

Tauchen war vor der Covid-Pandemie eine Trendsportart, die eine stetig wachsende Zahl von Menschen begeistern konnte. Einhergehend mit dieser Entwicklung, einem größeren Personenkreis verschiedener Altersgruppen und Fitnessstufen den Tauchsport näherzubringen, stellt sich die Frage, welche Risiken dabei eingegangen werden bzw. wie diese vermieden werden können. Dem Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Region kommt dabei eine bestimmende Rolle zu: Die überwiegende Zahl von Erkrankungen, die zu einer temporär bedingten Tauchuntauglichkeit führen, resultiert in Störungen und Erkrankungen im HNO-Bereich. Sie können bei Nichtbeachtung und „Kleinreden“ zu massiven dauerhaften Schäden führen. Ziel soll es daher sein, einige für den Taucher relevante Aspekte und Krankheitsbilder darzustellen und zu erläutern – stets vor dem Hintergrund, Verletzungen und Dauerschäden zu vermeiden.

Krankheitsbilder im HNO-Bereich

Cerumen obturans

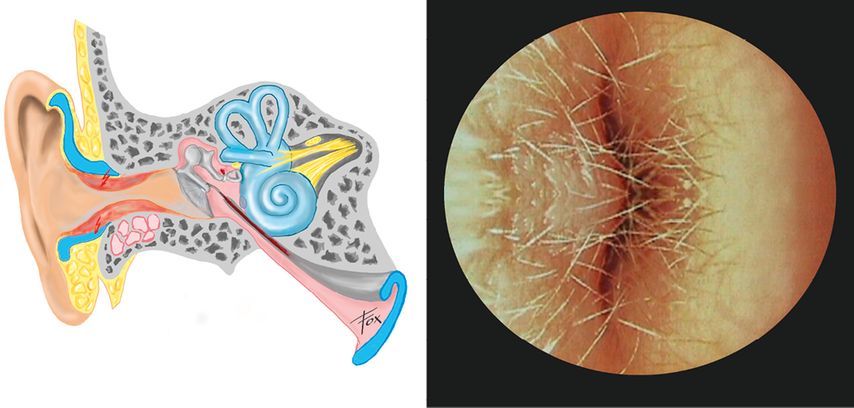

Der äußere Gehörgang verbindet die Ohrmuschel mit dem Mittelohr, welches durch das Trommelfell abgegrenzt wird, und kanalisiert die Schallwellen in dessen Richtung. Die Auskleidung besteht aus mehrschichtigem, verhornendem Plattenepithel. Um die empfindliche Hautbedeckung zu schützen, wird von spezifischen Hautdrüsen unter der Oberfläche Sekret produziert, das in Verbindung mit abgeschilferten Hautschuppen das „Ohrschmalz“ (Cerumen) bildet. Diese leicht saure Paste, welche die Gehörgangsoberfläche bedeckt, dient als „Schutzmantel“. Gestört wird die natürliche Wanderbewegung nach außen vor allem durch unsachgemäße Manipulationen – z.B. mit Wattestäbchen. Dabei wird nicht nur unkontrolliert das Cerumen nach innen gedrückt, sondern es werden auch winzige Mikrotraumata gesetzt. Sie können den Ausgangspunkt für eine äußere Gehörgangsentzündung darstellen.

Otitis externa

Eine äußere Gehörgangsentzündung kann uns den schönsten (Tauch-)Urlaub vermiesen! Insbesondere der ersehnte ausgedehnteWasserkontakt bei Tauchern und Schnorchlern prädestiniert für diese Erkrankung, die in der Mehrzahl der Fälle durch Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa und/oderStaphylococcus aureus ausgelöst wird.

Wie kommt es dazu? Durch die Wasser-einwirkung wird der natürliche Schutzfilm, das Cerumen, ausgewaschen und die Schutzwirkung aufgehoben – gefördert durch die im Meerwasser enthaltenen Salzkristalle. Dies macht es für Fremdorganismen (z.B. Meeresplankton) einfach, in tiefere Schichten der Gehörgangshaut einzudringen – unterstützt durch Mikrotraumata des Gehörgangsepithels nach chronischer Manipulation mit Wattestäbchen. Zusätzlich kann eine anatomische Veränderung (z.B. Verengung des äußeren Gehörgangs) vorliegen. Symptomatisch zeigen sich lokale Schmerzen (Spontan- wie auch Druckschmerz), Druck- und Völlegefühl, Ausfluss aus dem Gehörgang und/oder eine Hörminderung. Ohrmikroskopisch findet sich ein ödematöses Gehörgangsepithel, das Platzieren eines Ohrtrichters ist häufig erschwert, das Trommelfell aufgrund der Schwellung nicht einseh- und beurteilbar (Abb.1).

Aus diesem Grund macht es Sinn, sich Gedanken über eine prophylaktische Gehörgangspflege zu machen. Dies beinhaltet eine Spülung des Gehörgangs nach dem Tauchgang mit Süßwasser (am besten Trinkwasser aufgrund der fehlenden Keimbelastung!) und die anschließende Applikation von „Taucherohrentropfen“. Ein Windschutz (Mütze/Kappe oder Stirnband) sowie ein zusätzliches Trocknen der Gehörgänge mit einem Fön können bei empfindlichen Ohren angezeigt sein. Zu Taucherohrentropfen findet man in der Literatur viele unterschiedliche Rezepturen mit diversen Inhaltsstoffen zur Anwendung im äußeren Gehörgang. Eine Kombination aus einem desinfizierenden (z.B. Alkohol) und einem rückfettenden Bestandteil (z.B. Glyzerin) erscheint sinnvoll.

Rhinitis, Rhinosinusitis & Druckausgleichsprobleme

Ein reibungslos funktionierendes Druckausgleichsmanöver ist essenziell, um Tauchsport sicher durchführen zu können. Verschiedene akute wie chronische Zustände in Nase/Nasennebenhöhlen und im Bereich Nasenrachen/Ohrtrompete bzw. Mittelohr können den Druckausgleich stören bzw. unmöglich machen. Dazu zählt u.a. der meist viral ausgelöste „Schnupfen“. Auch wenn die Beschwerden (Nasenatmungsbehinderung bzw. vermehrte Sekretion) sich durch die Einnahme von abschwellenden Nasensprays zurückdrängen lassen, sollte man in diesem Zustand nichttauchen gehen. Es besteht das Risiko, dass die Wirkung während des Tauchgangs nachlässt und es in der Dekompressionsphase beim Auftauchen zu einer Umkehrblockierung mit Schäden an Mittel- und Innenohr kommt.

Vertigo & Kinetose

Als Taucher sind wir auf ein intaktes Gleichgewichtssystem zur räumlichen Orientierung unter Wasser angewiesen. Beeinträchtigungen, d.h. Schwindelbeschwerden (Vertigo), sind damit ein Knock-out-Kriterium für die Tauchtauglichkeit.

Die Kinetose stellt eine häufig auftretende, belastende Situation für den Betroffenen dar. Auslöser ist eine akute Störung des Gleichgewichtssystems: Durch passive Bewegungen (z.B. beim Boot- oder Autofahren) entstehen widersprüchliche Informationen im Gehirn durch unterschiedliche Sinneseindrücke aus dem Gleichgewichtsorgan bzw. den Augen und Dehnungsrezeptoren im Muskelgewebe bzw. an Sehnen, die in das Symptom des Schwindels und in die Aktivierung des vegetativen Nervensystems münden. Es kann außerdem zu Schweißausbrüchen, Übelkeit/Erbrechen und Kopfschmerzen kommen.

Zur Prophylaxe stehen verschiedene Medikamente (Scopolamin, Dimenhydrinat, Cinnarizin etc.) zur Verfügung. Wesentlich ist die (mögliche) Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit, die einem ungetrübten Tauchvergnügen entgegensteht. Lediglich Ingwerpräparate zeigen bei guter Wirksamkeit gegenüber den Beschwerden der Kinetose keine diesbezüglichen Nebenwirkungen.

Bei akuten Beschwerden – und solange dementsprechende Medikamente eingenommen werden müssen – sollte man in diesem Zustand nichttauchen gehen.

Literatur:

• Azizi MH: Ear disorders in scuba divers. Int J Occup Environ Med 2010; 2: 20-6 • Edmonds C et al.: Diving and Subaquatic Medicine. 5. Auflage. Boca Raton: Taylor & Francis, 2016 • Ehm OF et al.: Tauchen noch sicherer. Tauchmedizin für Freizeittaucher, Berufstaucher & Ärzte. 9. Auflage. Cham: Müller Rüschlikon, 2003 • Klingmann C, Tetzlaff K: Moderne Tauchmedizin. 2. Auflage. Stuttgart: Gentner Verlag, 2012 • Neher A et al.: Otitis externa – Ätiologie, Diagnostik & Therapie. HNO 2008; 56: 1067-80 • Tetzlaff K et al.: Checkliste Tauchtauglichkeit. 2. Auflage. Stuttgart: Gentner Verlag, 2012 • The Encyclopedia of Recreational Diving. 3. Auflage. Hettlingen: PADI Europe AG, 2008 • Wendling J et al.: Tauchtauglichkeitsmanual. 2. Auflage. Dtsch Z Sportmed 2001

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie Coaching den Fachärztemangel an medizinischen Abteilungen angehen kann

Hohe Arbeitsbelastung, Stress, schlechte Stimmung: An vielen Spitalskliniken ist das die tägliche Realität. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fachärzt:innen den Weg in die ...

Von „Klassikern“ bis zu „Raritäten“: Einführung in die Radiofrequenztherapie

Die Radiofrequenztherapie ist mittlerweile bei HNO-Eingriffen vielfältig einsetzbar. Aufgrund des steilen Temperaturgradienten wird das umliegende Gewebe geschont und es treten keine ...

AC102: ein vielversprechender Wirkstoffkandidat bei Hörsturz

Hörsturz führt häufig zu dauerhaftem Hörverlust und Begleiterkrankungen wie Tinnitus. Glukokortikoide werden für den Off-Label-Einsatz verschrieben, obwohl es keine klinischen Beweise ...