Kongresshighlights EASL 2025

Bericht:

Mag. Andrea Fallent

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Vom 7. bis 10. Juni 2025 fand der Kongress der EASL in Amsterdam mit rund 7740 Teilnehmer:innen aus 119 Ländern statt. Der Kongress deckte ein breites Spektrum an Themen der Hepatologie ab, darunter rezente Forschungsergebnisse zu innovativen Therapieoptionen. Univ.-Prof. Dr. Michael Trauner, Wien, und Priv.-Doz. Dr. Dr. Elisabeth Tatscher, Graz, haben ihre persönlichen EASL-Highlights für die klinische Praxis zusammengefasst.

Autoimmune und cholestatische Lebererkrankungen

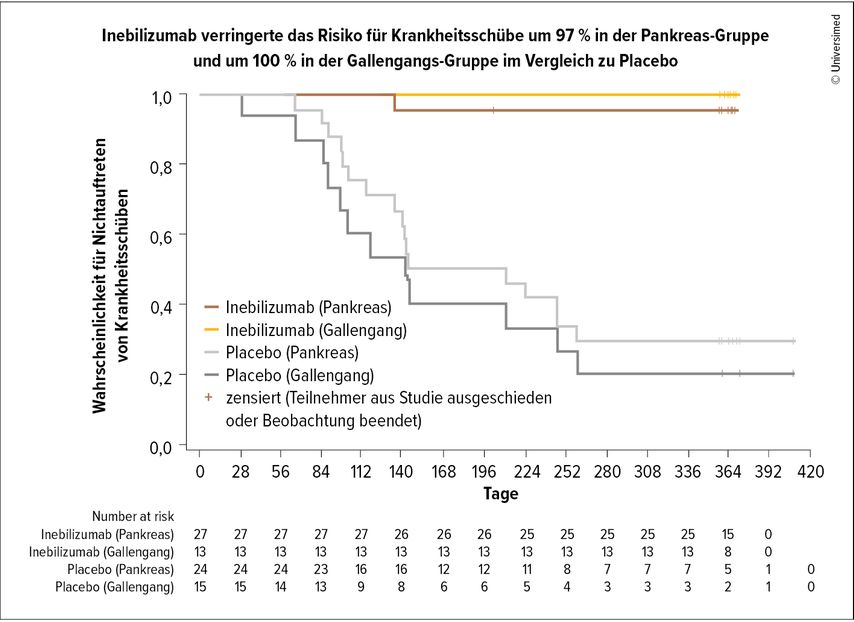

Eines der persönlichen Highlights am EASL Congress 2025 war für OÄ Priv.-Doz. Dr. Dr. Elisabeth Tatscher, Universitätsklinik für Innere Medizin der Medizinischen Universität Graz, der „postgraduate course“ zum Thema autoimmune und cholestatische Lebererkrankungen, „die sicherlich einen Schwerpunkt des heurigen Kongresses darstellten. Besprochen wurde unter anderem die IgG4-assoziierte Erkrankung als weiterhin herausforderndes Erkrankungsbild, dessen Diagnose und Management einen multidisziplinären Ansatz erfordern“, so Tatscher. Hervorzuheben ist hier Inebilizumab, ein gegen CD19-positive B-Zellen gerichteter monoklonaler Antikörper, der basierend auf den Ergebnissen der am Kongress präsentierten Phase-III-Studie MITIGATE rezent als erstes Medikament zur Therapie der IgG4-assoziierten Erkrankung (IgG4-RD) von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassen wurde (Abb.1).1 „Das ist definitiv ein therapeutischer Duchbruch in der Induktion einer steroidfreien Remission der Erkrankung“, so Univ.-Prof. Dr. Michael Trauner, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie der Universitätsklinik für Innere Medizin III, Medizinische Universität Wien.

Zur Autoimmunhepatitis gibt es laut denbeiden Expert:innen wenig Neues zu berichten. Hervorgehoben wurden abermals die niedrigere Steroiddosis in der Remissionsinduktion (der Großteil der Patient:innen braucht keine Steroiddosen >0,5mg/kg/d), die Möglichkeit der Metabolitenbestimmung (Thiopurin-S-Methyltransferase [TPMT], 6-Thioguanin-Nucleotid [6TGN]; Cut-off>220pmol/0,2ml) in der Remissionserhaltung mit Azathioprin sowie die guten Daten zu Mycophenolat-Mofetil in der Remissionsinduktion/-erhaltung (gleich gute Wirksamkeit im Vergleich zum Goldstandard bei weniger Therapieabbrüchen infolge von Nebenwirkungen/Unverträglichkeiten). „Die Patient:innen müssen allerdings auf die Teratogenität hingewiesen werden“, so Tatscher. „Insgesamt sollten Patient:innenpräferenzen bei der Therapieentscheidung immer berücksichtigt werden.“ Ein ungelöstes Problem ist immer noch die Frage des Absetzens der Immunsuppression, hier gilt es, Studien für künftige Algorithmen, die ein Rezidiv vorhersagen können, durchzuführen. Zudem wurde die aktualisierte „EASL Clinical Practice Guideline on Autoimmune Hepatitis“ auf dem Kongress präsentiert, die auf der EASL-Website nachgelesen werden kann.2

Primär biliäre Cholangitis (PBC)

Bezüglich der primär biliären Cholangitis (PBC) standen natürlich die beiden 2024 bzw. 2025 zur Therapie zugelassenen selektiven PPAR-Agonisten Elafibranor (PPARα- und -δ-Agonist) und Seladelpar (PPARδ-Agonist) im Fokus, zu denen in den Phase-III-Studien eine sehr gute biochemische Wirksamkeit bei gleichzeitig günstigem Nebenwirkungsprofil belegt werden konnte. „Dazu wurden nun insbesondere Daten zu ‚patient-reported outcomes‘ bezüglich der Lebensqualitätverbesserung mit Faktoren wie Fatigue präsentiert und es wurden mögliche günstige Effekte im Langzeit-Outcome aufgezeigt“,3,4 so Tatscher. Zudem wurde abermals auf die Normalisierung („deep response“) der alkalischen Phosphatase (ALP) als mögliches künftiges Therapieziel hingewiesen, da diese mit einer verbesserten Langzeitprognose einhergeht.

Als Late Breaker wurden die Daten der GLISTEN-Studie zum Inhibitor des illealen Gallensäuretransport-Systems (IBAT) Linerixibat vorgestellt.5 Tatscher: „Dieser zeigte im Vergleich zu Placebo eine rasche und signifikante Verbesserung des Pruritus bei Patient:innen mit einer mittleren Juckreizintensität von 7,34 ±1,54 auf der ‚numeric rating scale‘. Nebenwirkungen wie Durchfall und Abdomenschmerzen wurden zwar gehäuft berichtet, führten aber nur selten zum Therapieabbruch.“

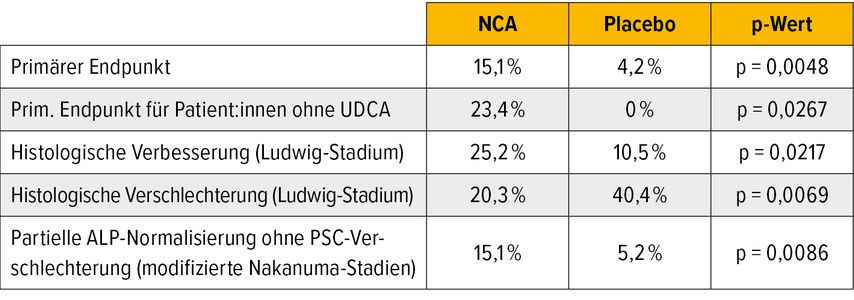

Primär sklerosierende Cholangitis (PSC) Norucholsäure (NCA)

Zur primär sklerosierenden Cholangitis (PSC), für deren Behandlung es bislang keine etablierte medikamentöse Therapie gibt, präsentierte Trauner beim EASL die Ergebnisse der Phase-III-Studie NUC-5 mit Norucholsäure (NCA), einem semisynthetischen Gallensäurederivat.6 301 Patien-t:innen mit PSC und erhöhter ALP (≥1,5-mal „upper limit of normal“;ULN) erhielten in dieser Studie entweder 1500mg NCA oder Placebo einmal täglich p.o. für insgesamt 192 Wochen. In Hinblick auf den primären Endpunkt (AP<1,5-malULN, keine histologische Verschlechterung anhand der Klassifikation nach Ludwig vs. Baseline) zeigte sich bei der Datenanalyse nach 96 Behandlungswochen eine signifikante Überlegenheit von NCA gegenüber Placebo bei gleichzeitig hervorragendem Sicherheitsprofil (Tab.1). Nach 96 Wochen erreichten 15,1% der mit NCA behandelten Patient:innen den primären Endpunkt vs. 4,2% unter Placebo (p=0,0048) in der „Intention to treat“-Analyse, in der Patient:innen ohne Follow-up-Leberbiopsie als Therapieversager klassifiziert wurden. Wurden nur Patient:innen ohne fehlende Biopsien/Follow-up-Daten berücksichtigt, lag die Ansprechrate bei 21,7% (gegenüber 5,7% unter Placebo). Interessanterweise wurde eine höhere Ansprechrate auf NCA auch bei Patient:innen ohne begleitende UDCA-Therapie beobachtet (Tab.1). Bei 25,2% in der NCA-Gruppe verbesserte sich die Fibrose um mindestens ein Ludwig-Stadium vs. 10,5% unter Placebo (p=0,0217). Eine Verschlechterung um mindestens ein Ludwig-Stadium trat bei 20,3% der NCA-Gruppe vs. 40,4% unter Placebo auf (p=0,0069). Aufgrund dieser Daten wurde bereits die Zulassung von NCA für die Therapie der PSC beantragt. Weitere Ergebnisse sind nach Abschluss der gesamten 192 Wochen der NUC-5 Studie zu erwarten. Trauner: „Neben der Verbesserung der Patientenversorgung liefert diese Studie auch neue Erkenntnisse, die uns helfen, die Krankheit selbst besser zu verstehen.“

Elafibranor

Als weiterer Late Breaker wurden die Phase-II-Studiendaten zu Elafibranor zur Therapie bei bei PSC präsentiert.7 Ziel der Studie war die Evaluierung von Sicherheit und Verträglichkeit, es erfolgte eine 1:1:1-Randomisierung mit 80mg und 120mg Elafibranor versus Placebo. Nach 12 Wochen zeigte sich für beide Dosen von Elafibranor eine signifikante Verbesserung der Cholestaseparameter sowie des Pruritus bei der höheren Elafibranor-Dosis. Trauner: „Diese ersten Daten aus der ELMWOOD-Studie zum biochemischen Ansprechen sind sehr vielversprechend und ich gehe davon aus, dass sie in einer Phase-III-Studie weiter untersucht werden.“

Grundlagenforschung zu PFM

„Positive functional modulators“ (PFM) stellen eine neue Klasse oraler Therapeutika dar, die das Potenzial haben, die Funktion von Membranproteinen wiederherzustellen bzw. zu verbessern sowie den Krankheitsverlauf zu beeinflussen. Beim EASL präsentierte Daten zu RTY-694, einem dualen PFM für ABCB4/BSEP, untermauern das Potenzial zur Behebung der wichtigsten pathophysiologischen Ursachen verschiedener hepatobiliärer Erkrankungen, darunter Formen der (sekundär) sklerosierenden Cholangitis. Präklinische Ergebnisse zu RTY-694 im Mausmodell bestätigten die anticholestatische und anticholangitische Wirksamkeit, u.a. eine Verringerung der Serummarker für Cholestase (Serum-Gallensäuren und ALP) und Verbesserung histologischer Parameter.8

Leberzirrhose

MASH und kompensierte Leberzirrhose

Beim Kongress wurden neue Daten zu Efruxifermin (EFX), einer rekombinanten Form des körpereigenen Hormons FGF21 („fibroblast growth factor 21“), präsentiert. Bemerkenswert waren u.a. die Ergebnisse der Phase-IIb-Studie SYMMETRY. Trauner: „Die vorgestellten Daten zeigen erstmals eine Rückbildung der Fibrose bei Patien-t:innen mit kompensierter Zirrhose, die durch mit metabolischer Dysfunktion assoziierte Steatohepatitis (MASH) verursacht wird.“ Nach 96 Wochen zeigten 39% der mit EFX 50mg behandelten Patient:innen eine Verbesserung der Fibrose (um mindestens eine Stufe, d.h. Rückbildung der Zirrhose) ohne Verschlechterung der MASH, verglichen mit 15% unter Placebo (p=0,009), wobei die Daten nach 36 Wochen noch nicht signifikant waren. In der Intent-to-treat-Analyse lag die Rate nach 96 Wochen bei 29% vs. 11% (p=0,031). Wichtige nichtinvasive Marker der Leberzirrhose (Lebersteifigkeit per Fibroscan, ELF-Score) verbesserten sich ebenfalls kontinuierlich über die 96 Wochen.9,10 Diese Daten positionieren EFX als potenziellen neuen Therapiestandard für Patient:innen mit MASH über verschiedene Krankheitsstadien hinweg, vor allem aber für jene mit bisher limitierten Therapieoptionen bei kompensierter Leberzirrhose.

Leberzirrhose und Niereninsuffizienz Nicht selektive Betablocker (NSBB)

Zum Themenschwerpunkt Leberzirrhose und Komplikationen hob Tatscher die Post-hoc-Analyse der GLOBAL-AKI-Studie des International Club of Ascites (ICA) hervor, die den Einfluss nicht selektiver Betablocker (NSBB) bei Patient:innen mit Zirrhose und akutem Nierenversagen (AKI) untersuchte.11 Tatscher: „Während die bisherige Empfehlung eher ein Absetzen bzw. eine genaue Abwägung des Fortführen von NSBB beinhalten, so sprechen diese Daten eher dafür, NSBB nicht abzusetzen – vorausgesetzt, die jeweilige Blutdrucksituation lässt es zu. In der Gruppe, in der die NSBB-Therapie fortgeführt wurde, wurde eine niedrigere Mortalität und eine höhere Rate an AKI-Resolution beobachtet.“

Albumin bei Leberzirrhose & Co

Ebenfalls interessant im Zusammenhang mit Leberzirrhose und Nierenversagen waren die gezeigten Studienergebnisse zum Thema Albumin, so Tatscher: „Rezente Studienergebnisse belegen einen Benefit für die 48-stündige Albumingabe beim Hepatorenalen Syndrom(HRS)-AKI, die ja zwischenzeitlich bei hyper- bzw. euvolämen Patient:innen nicht bzw. für maximal 24 Stunden empfohlen wurde. Basierend auf den Daten zweier rezent publizierter Studien scheint die – in den EASL Clinical Practice Guidelines 2018 empfohlene – 48-stündige Gabe von Albumin bei einem nicht unwesentlichen Teil der Patient:innen zur Verbesserung der Nierenfunktion zu führen – rund 25% sprechen interessanterweise erst in den zweiten 24 Stunden auf die alleinige Albumingabe im Sinne einer Verbesserung des AKI Stadiums an – und sollte daher weiter durchgeführt werden.“12

Als zweite intessante Studie zu Albumin nennt Tatscher PRECIOSA, die Wirksamkeit und Sicherheit der Langzeit-Albumingabe bei Leberzirrhose untersuchte und deren aktuelle Daten als Late Breaker präsentiert wurden: Die multizentrische Phase-III-Studie schloss 410 Patient:innen mit dekompensierter Leberzirrhose und Aszites ein, die Albumin 20% (1,5 g/kg KGW, max. 100g alle 10±2d für 12 Monate) versus Standardtherapie erhielten. Hierbei zeigte sich bei gleichzeitig gutem Sicherheitsprofil eine klinisch bedeutsame Verlängerung des (LTX-freien) Überlebens in der Albumingruppe, auch wenn der primäre Endpunkt nicht erreicht wurde.13

Bedeutung nichtinvasiver Tests

Zu dem GLP-1-Rezeptoragonisten Semaglutid und dem selektiven Agonisten des Schilddrüsenhormonrezeptors Beta (TR-β) Resmetirom wurden aktuelle Daten gezeigt, die frühere Ergebnisse bestätigen. Trauner nennt in diesem Zusammenhang vor allem die Verbesserung der nichtinvasiven Fibroseparameter inklusive der Baveno-VII-Kriterien für das Vorliegen einer klinisch signfikanten portalen Hypertension unter Remetirom bei Patient:innen mit kompensierter MASH-Zirrhose.14 Im Zuge der Analysen konnte zudem gezeigt werden, dass nichtinvasive Verfahren wie der „Enhanced Liver Fibrosis“(ELF)-Test, die Leberelastografie (mit FibroScan) und die Magnetresonanz-Elastografie (MRE) als Alternative zur Leberbiopsie verlässliche Werte zum Ausmaß der Leberfibrose liefern. 15,16

Pfortaderthrombose

Als ein weiteres Highlight nennt Tatscher die Dos-and-Don’ts-Session zum Thema Pfortaderthrombose: „Was die Pfortaderthrombose bei Zirrhose angeht, so scheint es so zu sein, dass die Antikoagulation das Überleben unabhängig von der Rekanalisierung verlängert.“ Hier könnte sich ein Trend in Richtung Fortführung der Antikoagulation ergeben: „Direkte orale Antikoagulanzien können bei kompensierter Zirrhose sicher eingesetzt werden, das beste Sicherheitsprofil scheint für Abixaban und Edoxaban zu bestehen“, so Tatschers Resümee.

Lebertumoren

Cholangiokarzinom

PSC bringt als chronische cholestatische Erkrankung ein hohes Risiko für die Entwicklung eines Cholangiokarzinoms (CCA) mit sich. Bis zu 20% der Patien-t:innen mit PSC entwickeln im Laufe ihres Lebens ein CCA. Die derzeitigen Diagnosemethoden zur Früherkennung von PSC und CCA sind suboptimal, weshalb dringend neue prädiktive und diagnostische nichtinvasive Ansätze benötigt werden. Trauner: „Beim Kongress wurde ein innovativer ‚3 in 1‘-Blutmetabolomiktest zur Früherkennung und Risikostratifizierung von PSC und CCA vorgestellt, der ein vielversprechender Fortschritt in Richtung nichtinvasiver Präzisionsdiagnostik bei cholestatischen Lebererkrankungen und hepatobiliären Krebserkrankungen sein könnte.“17

Die Standardbehandlung für inoperables oder metastasiertes CCA in Form einer Kombination aus Cisplatin und Gemcitabin in Verbindung mit Checkpoint-Inhibitoren zeigt begrenzte Raten des objektiven Ansprechens und des Überlebens. Claudin-1 (CLDN1) ist ein Transmembranprotein, das in epithelialen Krebszellen überexprimiert wird und als Mediator der Karzinogenese, Invasion und Metastasierung fungiert.

Eine tierexperimentelle Studie konnte zeigen, dass CLDN1 eine funktionelle Rolle in der Tumormikroumgebung spielt, indem es die Tumorfibrose und die Infiltration von Immunzellen moduliert. Die Behandlung mit monoklonalen Anti-CLDN1-Antikörpern in Kombination mit PD-1-Antikörpern bietet eine neue Perspektive zur Verbesserung des Therapieergebnisses bei CCA durch Optimierung des Ansprechens auf Checkpoint-Inhibitoren.18 Trauner: „Interessanterweise wurde von der gleichen Arbeitsgruppe CLDN1 auch als Biomarker für die Erkrankungsprogression und potenzielles therapeutisches Target für die PSC identifiziert, wobei tierexperimentelle Studien eindruckvolle Ergebnisse mit monoklonalen Anti-CLDN1-Antikörpern gezeigt haben.“19

Hepatozelluläres Karzinom

Im Management des fortgeschrittenen hepatozellulären Karzinoms (HCC) werden mit Kombinationen von Immuntherapien die gegenwärtig besten Ergebnisse erzielt. Zweifach-Kombinationen aus Checkpoint-Inhibitoren wie Durvalumab und Tremelimumab oder Nivolumab und Ipilimumab haben sich als neue Standardoption etabliert. Damit haben die Checkpoint-Inhibitoren die Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI)in der Erstlinie abgelöst. Letztere kommen nur noch zum Einsatz, wenn Kontraindikationen gegenüber Immuntherapien bestehen. Für die duale Checkpoint-Inhibition mit Durvalumab/Tremelimumab konnte im Vergleich zu Sorafenib eine signifikant verbesserte Fünf-Jahres-Überlebensrate von Patient:innen mit inoperablem HCC gezeigt werden. Von jenen Patient:innen, deren Tumor um mindestens 50% kleiner wurde, waren nach fünf Jahren noch rund 80% am Leben.20

Auch die Kombination von Ipilimumab plus Nivolumab hat sich im Vergleich zu TKI, in diesem Fall Lenvatinib oder Sorafenib, bewährt. Die CheckMate 9DW-Studie bestätigte, dass Nivolumab + Ipilimumab im Vergleich zu Lenvatinib oder Sorafenib einen statistisch signifikanten Überlebensvorteil bietet, mit höheren Ansprechraten und längerer Ansprechdauer – über alle Leberfunktionskategorien hinweg (ALBI-Grad 1 und 2/3).21

Literatur:

1Culver E et al.: J Hepatol 2025; 82(S1): S2; Presentation #GS-002 2 Clinical Practice Guidelines on Autoimmune Hepatitis: https://easl.eu/news/easl-cpgs-autoimmune-hepatitis-2025/ ; zuletzt aufgerufen am 23.7.2025 3 Hansen B et al.: J Hepatol 2025: 82(S1): 312-3; Presentation #THU-286 4 Jones D et al.: EASL 2025; Poster #LBP-027 5 Hirschfield GM et al.: J Hepatol 2025; 82(2): S4 6 Trauner M et al.: J Hepatol 2025: 82(2): S9; Presentation #LBO-001 7 Levy C et al.:J Hepatol 2025; S0168-8278(25)00252-1 8 Bell E et al.: J Hepatol 2025; 82(S1): S42; Presentation #OS-055 9 Noureddin M et al.: J Hepatol 2025; 82(2): S8; Presentation #GS-012 10 Noureddin M et al.:. N Engl J Med 2025; 392: 2413-24 11 Incicco S et al.: J Hepatol 2025; 82(2): S36; Presentation #OS-043-YI 12 Schleicher EM et al.: J Hepatol 2025; 82(S1): S33; Presentation #OS-039-YI 13 O’Leary JG et al.: J Hepatol 2025; 82(S1): S10; Presentation #LBO-003 14 Alkhouri N et al.: J Hepatol 2025; 82: S9-S10; Presentation #LB2593 15 Dunn W et al.: J Hepatol 2025; 82(1): S66; Presentation #OS-097 16 Schattenberg JM et al.: J Hepatol 2025; 82(1): S556; Presentation #WED-434 17 Lapitz A et al: J Hepatol 2025; 82(S1): S5; Presentation #GS-007-YI 18 Desert R et al.: J Hepatol 2025; 82(S1): S427; Presentation #TOP-109 19 Del Zompo F et al.: J Hepatol 2025; 82(S1): S43; Presentation #OS-056 20 Rimassa L et al.: J Hepatol 2025; 11: S0168-8278(25)00226-0 21 Sangro B et al.: J Hepatol 2025: 82(S1): S4; Presentation #GS-005

Das könnte Sie auch interessieren:

Rückbildung der portalen Hypertension bei Leberzirrhose durch Alkoholabstinenz

Hepatische Rekompensation beschreibt ein neues Konzept, wonach eine erfolgreiche Therapie der zugrunde liegenden Ätiologie es Patient:innen mit dekompensierter Lebererkrankung ermöglicht ...

Tumoren der Leber und der Gallenwege

Fokale Leberläsionen sind nicht nur in der Gastroenterologie und Hepatologie, sondern auch in der internistischen und hausärztlichen Praxis ein häufiger Befund bei CT-, MRT- oder ...

UEGW 2025: Neues aus der Hepatologie

In der Indikation metabolisch bedingte Lebersteatose bzw. Steatohepatitis scheiterten über viele Jahre zahlreiche Therapieversuche. Seit Kurzem stehen erstmals wirksame und zugelassene ...