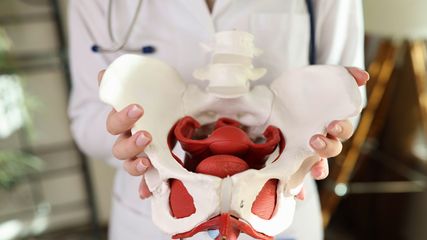

Vulvovaginale Dysfunktion: Dermatosen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Im Zentrum der vulvovaginalen Dysfunktionen beim «WebUp Gynäkologie» standen die lichenoiden Dermatosen. In der gynäkologischen Praxis dominiert der Lichen simplex. Einen eigenständigen genitalen Lichen ruber planus sieht man hingegen selten, wie Prof. Dr. med. Andreas Günthert, Luzern, berichtete. Der Lichen sclerosus wird aufgrund unspezifischer Zeichen bei Krankheitsbeginn oft erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt.

Von einem Lichen simplex betroffen sind vor allem die grossen Labien. Verursacher sind verschiedene externe Trigger, wie beispielsweise eine übertriebene Intimhygiene, synthetische Kleidung und Wasch- oder Nahrungsmittel. Ohne entsprechende Gegenmassnahmen kommt es zur Chronifizierung der Beschwerden. Eine langfristige Heilung kann durch die Beseitigung des Triggers, den Einsatz rückfettender Salben, ggf. unterstützt durch die vorübergehende Anwendung topischer Kortikosteroide, erzielt werden.

Der Lichen ruber planus tritt selten als eigenständige genitale Erkrankung auf. Typische extragenitale Manifestationen sind Erytheme und Plaques am Körper, eine Onychodystrophie sowie eine Wickham-Streifung der Mundschleimhaut. «Die Erkrankung ist verwandt mit dem Lichen sclerosus, betrifft aber die Epidermis», so Prof. Günthert. Während die betroffenen Hautstellen in der Regel «ausbrennen», kann der Lichen planus im Bereich der Vulva in einen Lichen sclerosus übergehen (Overlap-Syndrom).

Kontinuierliche Therapie mit Kortikosteroiden bei Lichen sclerosus

Der Lichen sclerosus ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung mit schubweisem Verlauf. Die Ursache ist eine Autoimmunerkrankung, die zu einer Zerstörung des elastischen Bindegewebes, einer gestörten lokalen Immunabwehr und bedingt auch zu einer Störung der lokalen hormonellen Situation führt. In über einem Viertel der Fälle ist der Lichen sclerosus mit anderen Autoimmunerkrankungen, beispielsweise einer Thyreoiditis oder einem Diabetes mellitus, assoziiert. Das Auftreten uncharakteristischer histologischer Veränderungen im Frühstadium führt dazu, dass die Erkrankung oft über lange Zeit unentdeckt bleibt.

Als hilfreich für die Diagnose hat sich die Anwendung des Lichen-sclerosus-Scores erwiesen.1 «Wichtige Hinweise liefern klinische Symptome wie vermehrte Blasenbeschwerden, beispielsweise eine Drangsymptomatik, ein veränderter Urinstrahl und rezidivierende Harnwegsinfektionen, bei denen man keine Keime findet», erklärt Günthert.

Das Risiko für ein Lichen-sclerosus-assoziiertes Vulvakarzinom beträgt 3–7%. Die Malignome treten allerdings fast immer im Alter über 70 Jahre auf. Zur Kontrolle empfiehlt Günthert, eine jährliche Vulvoskopie und – bei Verdacht auf eine maligne Veränderung – eine Punchbiopsie bei den betroffenen Frauen durchzuführen.

Die Therapie der Wahl bei Lichen sclerosus sind topische Kortikosteroide wie Clobetasolpropionat 0,05% oder Mometason. Als Second-Line-Therapie stehen die Calcineurininhibitoren Pimecrolimus oder Tacrolimus zur Verfügung. Die Substanzen werden zur Akutbehandlung 1x täglich über einen Zeitraum von 12 Wochen eingesetzt. Bei anhaltenden Symptomen wird die tägliche Anwendung fortgesetzt. «Dabei sollte eine Dosis von einer Tube mit 30g Clobetasolpropionat 0,05% in 3 Monaten nicht überschritten werden», betont Günthert. Klingen die Symptome nach der 12-wöchigen Behandlung ab, kann auf eine Erhaltungstherapie (2x wöchentlich) umgestellt werden.

«Die Kortikosteroidtherapie sollte auf keinen Fall unterbrochen werden», rät Günthert. Wie in einer australischen Studie gezeigt wurde, führt die regelmässige Langzeittherapie nicht nur zu einer signifikant besseren Symptomkontrolle, sondern auch zu deutlich weniger Vulvakarzinomen. Auch die Progression des Lichen sclerosus konnte im Vergleich zur unregelmässigen Anwendung deutlich verzögert werden.2

Zu den experimentellen Therapien des Lichen sclerosus gehören die Kryotherapie, die UVA-Bestrahlung und die autologe adipöse Stammzelltransplantation mit/ohne Injektion von thrombozytenreichem Plasma. Obwohl die Lasertherapie relativ häufig zur Behandlung des Lichen sclerosus eingesetzt wird, wurden bislang kaum randomisierte kontrollierte Studien, die die Wirksamkeit dieser Methode mit nachhaltigem Erfolg belegen, veröffentlicht.

Vor allem bei Dyspareunien und postkoitalen Beschwerden kann eine Perineotomie (Fenton-Operation) notwendig sein. Die Langzeiteffekte dieses Eingriffs scheinen bei entsprechender Pflege gut, wenn auch nicht perfekt zu sein.

Bericht:

Regina Scharf

Quelle:

WebUp Gynäkologie, 8. Juni 2020

Literatur:

1 Günthert AR et al.: Clinical scoring system for vulvar lichen sclerosus. J Sex Med 2012; 9(9): 2342-50 2 Lee A et al.: Long-term management of adult vulvar lichen sclerosus: a prospective cohort study of 507 women. JAMA Dermatol 2015; 151(10): 1061-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Morbus Paget der Vulva

Nach Definition der WHO stellt der Morbus Paget der Vulva eine intraepitheliale Neoplasie und obligate Präkanzerose dar, die von pluripotenten Stammzellen der interfollikulären Epidermis ...

Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie

Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...

Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News

Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...