Neue Lupustherapien in der Schwangerschaft

Bericht:

Mag. pharm. Irene Senn, PhD

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Innovative Biologika (bDMARD) und zielgerichtete Therapien (tsDMARD) bieten Kliniker:innen neue therapeutische Werkzeuge bei der Behandlung des systemischen Lupus erythematodes (SLE). Im Zusammenhang mit einer steigenden Bandbreite an Therapiemöglichkeiten existieren jedoch auch Unsicherheiten bei der Anwendung – insbesondere für Patientinnen während der Schwangerschaft. Erste Sicherheitsdaten, aktuelle Leitlinien sowie praxisnahe Entscheidungsalgorithmen präsentierte Prof. Ian Giles, BSc, MBBS, PhD, SFHEA, FRCP, London, am RheumaPreg 2025 in Wien.

Aktuelle Leitlinien und therapeutische Herausforderungen

„Wir setzen Medikamente entsprechend dem Schweregrad und der Krankheitsaktivität ein und verfolgen eine zielgerichtete Behandlung“, eröffnete Gilesseinen Vortrag mit einem Überblick über die übergreifenden SLE-Behandlungsprinzipien der aktuellen EULAR-Leitlinie.1 Das primäre Ziel bleibt die Remission oder zumindest niedrige Krankheitsaktivität bei strikter Therapieadhärenz. Während für etablierte Therapien wie Hydroxychloroquin (HCQ), Azathioprin (AZA), Glukokortikosteroide (GC) sowie TNFα-Inhibitoren umfangreiche Sicherheitsdaten in der Schwangerschaft vorliegen, ist die Evidenzlage für innovative Wirkstoffe wie Belimumab, Anifrolumab oder Voclosporin noch limitiert.

UKTIS-Algorithmus zur systematischen Nutzen-Risiko-Abwägung

Der UK Teratology Information Service (UKTIS) hat für Situationen mit limitierter Schwangerschaftsevidenz einen systematischen Bewertungsansatz entwickelt, auf dessen Basis im klinischen Alltag eine Nutzen-Risiko-Bewertung durchgeführt werden kann. Er soll Kliniker:innen als praktische Entscheidungshilfe dienen und umfasst 6 Kernfragen:

-

Kann der Wirkstoff die Plazentaschranke überwinden?

-

Was ist das Zielmolekül des Wirkstoffs?

-

Hat das Target eine Relevanz für die fetale Entwicklung?

-

Sind Daten aus Human- bzw. Tierstudien verfügbar?

-

Welche neonatalen immunologischen Implikationen ergeben sich?

-

Was sind die Auswirkungen einer unkontrollierten Erkrankung?

Limitierte Schwangerschaftsevidenz für neue Biologika

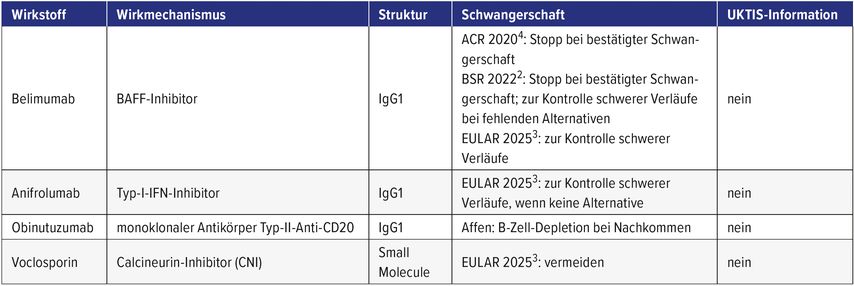

In den aktuellen Leitlinienempfehlungen finden sich unterschiedliche Bewertungen (Tab.1). Belimumab wird in den BSR-Leitlinien 2022 nur für das Management schwerer mütterlicher Erkrankungen erwogen, wenn keine andere schwangerschaftskompatible Medikation geeignet ist.2 Das Update 2024 der EULAR Recommendations for use of antirheumatic drugs in reproduction, pregnancy, and lactation (EULAR 2025) erlaubt den Einsatz bei Bedarf,3 die ACR-Guideline 2020 empfiehlt das Absetzen der Therapie nach Konzeption.4 Ähnlich restriktive Empfehlungen gelten für Anifrolumab: Die EULAR rät 2025 nur bei fehlenden Alternativen zu Anifrolumab; BSR und ACR liefern mangels Daten derzeit keine Empfehlung. Für Anti-CD20-Therapeutika wie Obinutuzumab existieren ausschließlich Tierstudien mit Affen, die eine B-Zell-Depletion bei Nachkommen dokumentieren, jedoch ohne Hinweise auf erhöhte Infektanfälligkeit. Die aktuellen Leitlinien erwähnen den Wirkstoff nicht. Voclosporin sollte laut EULAR 2025 aufgrund limitierter Datenlage vermieden werden, wenngleich die Calcineurin-Inhibitor(CNI)-Klasse als etabliert gilt.

Tab. 1: Aktuelle Leitlinienempfehlungen und Schwangerschaftsevidenz zu ausgewählten innovativen SLE-Therapeutika

Strukturelle Überlegungen und plazentarer Transfer

Ein entscheidender Faktor für die Schwangerschaftssicherheit ist die molekulare Struktur der Wirkstoffe. Monoklonale IgG-Antikörper mit intaktem Fc-Anteil können ab dem späten zweiten Trimenon aktiv über FcRn die Plazenta passieren. Diese theoretische Möglichkeit gilt für Belimumab, Anifrolumab und Obinutuzumab. Besondere Aufmerksamkeit verdient Daratumumab (Anti-CD38), da CD38 eine wichtige Rolle in der embryonalen Entwicklung spielt. Bei Small Molecules ist die Plazentapassage weniger vorhersagbar, aber theoretisch hoch.

Calcineurin-Inhibitoren (CNI) wie Ciclosporin und Tacrolimus gelten grundsätzlich als schwangerschaftskompatibel mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Transplantationsmedizin. Voclosporin, ein strukturell modifizierter CNI, wird trotz limitierter Daten aufgrund der Klassenverträglichkeit als potenzielle Option ab dem zweiten/dritten Trimester diskutiert. Voclosporin enthält pro 23,7-mg-Dosis64,8mg Ethanol (entspricht <2ml Bier oder 1ml Wein). Diese Ethanolkomponente führte zu initialen Sicherheitsbedenken. Nach UKTIS-Einschätzung stellt diese geringe Alkoholmenge jedoch kein relevantes Risiko für ein fetales Alkoholsyndrom dar.

JAK-Inhibitoren (JAKi) wie Upadacitinib und Deucravacitinib sollten aufgrund der theoretisch hohen Plazentapassage und limitierter Daten laut den EULAR-Empfehlungen 2025 vermieden werden.3 Die JAK-STAT-Signalwege spielen eine wichtige Rolle bei Implantation und immunologischer Toleranz, was theoretische Bedenken verstärkt. Bislang fehlen Schwangerschaftsdaten weitgehend, UKTIS plant zeitnah eine Monografie zu dieser Wirkstoffklasse.

Erste Schwangerschaftsdaten zu CAR-T und Telitacicept

In einer multizentrischen Beobachtungsstudie wurden sieben Schwangerschaften mit fünf Lebendgeburten und zwei mit unbekanntem Ausgang nach CAR-T-Behandlung dokumentiert.5 Ein Fallbericht beschreibt eine Patientin mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom, die 2018/2019 im Rahmen einer Studie eine CAR-T-Therapie erhielt. Fünf Jahre später trat trotz persistierender B-Zell-Aplasie und IVIG-Bedarf eine spontane Schwangerschaft auf, mit einer termingerechten Lebendgeburt. Das Neugeborene zeigte normale T- und B-Zell-Subsets. Aufgrund nachgewiesener CAR-T-DNA in der Muttermilch verzichtete die Mutter auf das Stillen.6 In einer Phase-IIb-Studie zu Telitacicept traten 11 Schwangerschaften auf; 10 wurden elektiv beendet, eine führte unter der regulären 80-mg-Wochendosis zu einer Lebendgeburt.7

Management in Extremsituationen

Für Extremsituationen mit refraktärer Krankheitsaktivität trotz Standardtherapie, organgefährdenden Schüben und fehlenden schwangerschaftskompatiblen Alternativen gab Giles differenzierte Empfehlungen. In diesen In-extremis-Szenarien können monoklonale Antikörper ab dem zweiten/dritten Trimester erwogen werden, wobei jedoch bei defucosylierten IgG-Varianten aufgrund 40-fach erhöhter FcyRIIIa-Affinität besondere Vorsicht erforderlich ist. „Auch bei Anti-CD38-Antikörpern wäre ich aufgrund ihrer Bedeutung in der embryonalen Entwicklung vorsichtig“, so Giles. CNI könnten eine Option darstellen und „über JAK-Inhibitoren könnte man eventuell in Situationen nachdenken, in denen es keine gute Alternative gibt. Aber wirklich wissen tun wir es nicht“, so die Einschätzung des Experten.

Mehr Schwangere in Studien

Abschließend plädierte Giles für die verstärkte Einbindung Schwangerer in klinische Studien. Die systematische Exklusion schwangerer Frauen aus therapeutischen Studien führt zu einer Evidenzlücke und benachteiligt diese Patientenpopulation. Die RECOVERY-Studie zu Covid-19-Therapeutika demonstrierte, dass Kliniker bereit sind, schwangere Frauen zu randomisieren, und diese hochmotiviert für die Studienteilnahme sind.8 Regulatorische Anreize zur standardmäßigen Inklusion schwangerer Frauen in therapeutische und präventive Studien seien dringend erforderlich. Die Entwicklung spezieller Schwangerschaftsregister und Pharmakovigilanz-Netzwerke könnte bestehende Evidenzlücken systematisch schließen.

Quelle:

„How to manage advanced new therapies during pregnancy?“, Vortrag von Ian Giles (UK), 13th International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic diseases (RheumaPreg 2025), 8.–10.5.2025, Wien

Literatur:

1 Fanouriakis A et al.: EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update. Ann Rheum Dis 2024; 83(1): 15-29 2 Russell MD et al.: British Society for Rheumatology guideline on prescribing drugs in pregnancy and breastfeeding: immunomodulatory anti-rheumatic drugs and corticosteroids. Rheumatology (Oxford) 2023; 62(4): e48-e88 3 Rüegg L et al.: EULAR recommendations for use of antirheumatic drugs in reproduction, pregnancy, and lactation: 2024 update. Ann Rheum Dis 2025; 84(6): 910-26 4 Sammaritano LR et al.: 2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Reproductive Health in Rheumatic and Musculoskeletal Diseases. Arthritis Care Res (Hoboken) 2020; 72(4): 461-88 5 Ligon JA et al.: Fertility and CAR T-cells: current practice and future directions. Transplant Cell Ther 2022; 28(9): 605.e601-605.e608 6 Canty EA et al.: First reported case of a spontaneous and healthy pregnancy in a woman with persistent CAR T-cells 5 years after treatment for diffuse large B-cell lymphoma. J Immunother Cancer 2025; 13(4): e011092 7 Wu D et al.: Telitacicept in patients with active systemic lupus erythematosus: results of a phase 2b, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Ann Rheum Dis 2024; 83(4): 475-87 8 Vousden N et al.: Facilitating participation in clinical trials during pregnancy. BMJ 2023; 380: e071278

Das könnte Sie auch interessieren:

Schwierig zu behandelnde oder therapierefraktäre SpA

Die Behandlungsmöglichkeiten bei Spondyloarthritis haben sich mit Einführung der Biologika dramatisch verbessert. Das bedeutet allerdings nicht, dass alle Patient:innen in ausreichendem ...

Biologikatherapien in der Schwangerschaft

„Biologika sind in der Schwangerschaft in Ordnung“ – mit dieser klaren Aussage fasste Prof.Dr. Ian Giles, University College London, im Rahmen der RheumaPreg-2025- Konferenz in Wien die ...

Spondyloarthritis: Schäden sind bei frühzeitiger Therapie reversibel

Das alte Konzept der nichtradiografischen axialen Spondyloarthritis und der radiografischen ankylosierenden Spondylitis wird zunehmend verlassen und in der Diagnose axiale ...