Practice-changing 2025: neue Empfehlungen in der Gastroenterologie

Autor:

Prim. Dr. Hans Peter Gröchenig

Abteilung für Innere Medizin

Barmherzige Brüder

Krankenhaus St. Veit/Glan

E-Mail: hanspeter.groechenig@bbstveit.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In der Gastroenterologie wurden 2024 und 2025 mehrere Leitlinien überarbeitet bzw. neu gestaltet, die das klinische Vorgehen in zentralen Bereichen maßgeblich verändern. Der folgende Artikel fasst die aus der Sicht des Autors praxisrelevanten Empfehlungen zusammen und soll somit Ärztinnen und Ärzten eine Übersicht über die Neuerungen in den letzten 12 Monaten geben.

Keypoints

-

Die aktualisierten Empfehlungen bieten klare Handlungsanweisungen zur individualisierten Nachsorge und Therapie in zentralen Bereichen der Gastroenterologie.

-

Bei IPMN des Pankreas steht die differenzierte Risikostratifizierung im Vordergrund.

-

Für Malabsorption wird ein systematischer Diagnoseansatz ohne Atemtests empfohlen.

-

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa erfordern ein maßgeschneidertes Vorgehen mit neuen Therapieoptionen.

Management von IPMN des Pankreas

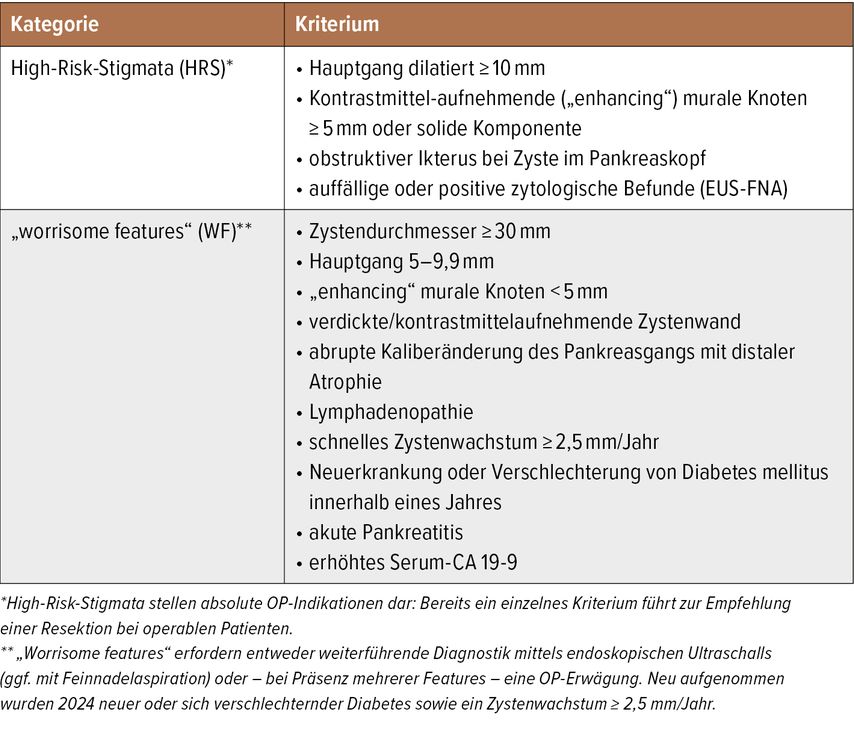

Die 2024 publizierte Aktualisierung der Kyoto-Guideline (vormals Fukuoka-Guideline) zur Behandlung von intraduktalen papillär-muzinösen Neoplasien (IPMN) des Pankreas wurde in mehreren Bereichen adaptiert und um evidenzbasierte Empfehlungen erweitert. Ein überarbeiteter Algorithmus gibt Hilfestellung in den durchzuführenden Abklärungsschritten unter Miteinbeziehung neuer Diagnosemöglichkeiten wie des endoskopischen Ultraschalls (EUS) und der Ergebnisse zytologischer Befunde. Definiert wurden 4 High-Risk-Stigmata, bei denen eine operative Sanierung unter Bedachtnahme des klinischen Gesamtzustandsbild unbedingt evaluiert werden sollte, und 10 „worrisome features“, die abhängig von der kumulativen Anzahl ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für die Entstehung eines Pankreaskarzinoms einhergehen (Tab.1). Sollte bei unklaren Befunden eine EUS-gezielte Zystenpunktion erfolgen, erweisen sich ein CEA-Wert >192ng/ml und ein Glukosegehalt von <50ng/ml – gemessen aus dem Zystenpunktat – als sehr spezifisch für das Vorliegen einer muzinösen Zyste (IPMN bzw. muzinös-zystische Neoplasie [MCN]). Molekulare Marker wie KRAS (assoziiert mit IPMN und MCN) und GNAS (spezifisch für MCN) können zusätzlich in diesem Setting hilfreich sein.

Tab. 1: Abklärung intraduktaler papillär-muzinöser Neoplasien des Pankreas (modifiziert nach Ohtsuka T et al. 2024)

Sehr hilfreich sind auch Empfehlungen zu Surveillance-Intervallen von Seitenast-IPMN (Zysten <20mm 1x nach 6 Monaten und danach 18-monatlich, Zysten 20–30mm 2x 6-monatlich, danach 12-monatlich und Zysten >30mm alle 6 Monate) und auch der Möglichkeit des Surveillance-Stopps v.a. kleinerer Zysten (<20mm) bei fehlender Größenzunahme über 5 Jahre.

Malabsorption: europäischer Konsensus

2025 wurde erstmals ein europäischer Konsensus zur Abklärung von Malabsorptionssyndromen unter Mitarbeit von 10 Fachgesellschaften publiziert. In insgesamt 2 Teilen wird darin evidenzbasiert auf die Definition, klinische Phänotypen, strukturierte Diagnose und Testmöglichkeiten von Malabsorption sowie auf das Screening, auf Behandlungsziele und spezielle Patientengruppen eingegangen. Anamnestisch sollte immer eine Familienanamnese (Zöliakie, Autoimmungastritis) erhoben werden. Ein erhöhtes Risiko für das Auftreten einer Malabsorption muss v.a. bei Patien-t:innen mit vorangegangenen gastrointestinalen Operationen, chronischer Pankreatitis, Alkoholmissbrauch, Immundefizienz oder restriktiven Diäten mitbedacht werden. Als primäre Laborparameter werden die Durchführung eines Routinelabors inkl. Vitamin B12 und Gewebs-Transglutaminase-Antikörper IgA, eine IgA-Bestimmung und ein Stuhltest auf fäkales Calprotectin empfohlen. Die Durchführung eines Laktulose-oder Glukose-Atemtests zur Diagnose einer bakteriellen Fehlbesiedelung (SIBO) wird aufgrund der vorliegenden Datenlage (schlechte Sensitivität und Spezifität) nicht mehr empfohlen. Bei Nachweis einer Malabsorption sollte eine erweiterte Abklärung (Vitamine A, D, E, Folsäure, Kupfer, Zink, Selen) in Hinsicht auf Nährstoffdefizite und bei Verdacht auf Vorliegen einer Pankreasinsuffizienz eine Stuhlelastasemessung erfolgen.

Exokrine Pankreasinsuffizienz

Die überarbeitete europäische Leitlinie zur Diagnostik und Therapie der exokrinen Pankreasinsuffizienz (EPI) hebt die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose hervor. Die korrekte Enzymsubstitution bleibt ein zentrales Element der Therapie. Eine nachgewiesene EPI sollte immer mit einer ausreichenden Enzymsubstitution von mindestens 25–50000IE/Mahlzeit substituiert werden. Positive Auswirkungen auf eine ausgeglichene Resorption von Proteinen und Fetten, aber auch eine Besserung der Lebensqualität und des Ernährungsstatus wurden nachgewiesen. Neben den typischen Auslösern einer EPI wie chronischer oder akuter Pankreatitis, Pankreaskarzinomen oder nach Pankreasoperationen sollte auch bei Erkrankungen wie der zystischen Fibrose, nach Operationen im oberen Gastrointestinaltrakt oder bariatrischen Eingriffen und bei Typ-1- oder Typ-2-Diabetes an das Bestehen einer EPI gedacht werden.

Morbus Crohn: ECCO- und ACG-Guidelines 2025

Die aktualisierten europäischen und amerikanischen Empfehlungen betonen ein personalisiertes Therapieregime, das sich am Schweregrad und Verlauf der Erkrankung orientiert. Neu sind die erweiterten Einsatzgebiete von Vedolizumab (VDZ) in der postoperativen Prophylaxe sowie die Einführung von IL-23p19-Inhibitoren als neue Wirkstoffklasse. Die Reihenfolge und Kombination der modernen Biologika und/oder niedermolekularen Wirkstoffe („small molecules“) werden anhand neuer Netzwerk-Metaanalysen und Head-to-Head-Studien empfohlen. Zukünftig wird uns mit dem IL-23p19-Inhibitor Guselkumab eine zusätzliche Option für eine rein subkutane Induktions- und Erhaltungstherapie zur Verfügung stehen. Eine initiale Kombinationstherapie von Infliximab mit Azathioprin scheint im Vergleich zu einer eskalierenden Therapie (PROFILE-Studie) deutliche Vorteile im Wirkansprechen zu zeigen und sollte bei moderaten bis schweren Erkrankungen bevorzugt eingesetzt werden. Klare Empfehlungen gibt es auch für den Einsatz und die fortgesetzte Gabe von TNF-Blockern (Infliximab/Adalimumab), Ustekinumab und Vedolizumab während einer Schwangerschaft.

Colitis ulcerosa: AGA- und ACG-Guidelines

Die Empfehlungen zum Management der moderaten bis schweren Colitis ulcerosa wurden überarbeitet und berücksichtigen nun neue Therapieoptionen einschließlich modifizierter Infliximab-Dosierungsstrategien und den Einsatz von JAK-Inhibitoren bei akuter schwerer Colitis (ASUC). Die Wahl der Immunsuppressiva und Biologika erfolgt evidenzbasiert unter Berücksichtigung von Sicherheitsprofilen und Wirksamkeitsdaten aus direkten Vergleichsstudien. Als hochwirksam bei therapienaiven Patient:innen werden Infliximab, Vedolizumab, Etrasimod, Upadacitinib, Risankizumab und Guselkumab bewertet. Bei therapieerfahrenen Patient:innen scheinen Tofacitinib, Updacitinib und Ustekinumab die wirksamste Therapieoption dazustellen.

Schlussfolgerung

Die 2024 und 2025 veröffentlichten neuen und überarbeiteten Empfehlungen in der Gastroenterologie betonen ein differenziertes, evidenzbasiertes und personalisiertes Vorgehen in Diagnostik und Therapie. Die Integration neuer molekularer Marker, innovativer Therapien und klarer Algorithmen soll die Patientensicherheit erhöhen und die Therapieergebnisse weiter verbessern.

Literatur:

● Adamina M et al.: ECCO Guidelines on therapeutics in Crohn‘s disease: Surgical Treatment. J Crohns Colitis 2024; 18: 1556-82 ● Dominguez-Munoz JE et al.: European Guidelines for the diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency; United European Gastroenterol 2025; 13: 125-72 ● Gordon H et al.: ECCO Guidelines on therapeutics in Crohns disease: medical treatment/surgical treatment. J Crohns Colitis 2024; 18: 1531-55 ● Lenti MV et al.: European consensus on malsabsorption Part 1/Part2. UEG Journal 2025; 00: 1-15 ● Lichtenstein GR et al.: ACG Clinical Guidelines: Management of Crohn’s Disease in adults. Am J Gastroenterol 2025; 120: 1225-64 ● Ohtsuka T et al: The revised Kyoto criteria and risk of malignancy among patients with intraductal mucinous neoplasms. Pancreatol 2024; 24: 255-70 ● Rubin DT et al.: ACG Clinical Guideline update: ulcerative colitis in adults. Am J Gastroenterol 2025; 120: 1187-224 ● Singh S et al.: AGA Living Clinical Guideline on pharmacological management of moderate-to-severe ulcerative colitis. Gastroenterol 2024; 167: 1307-43

Das könnte Sie auch interessieren:

Zöliakie: Stand der Entwicklungpharmakologischer Therapieoptionen

Viele Patienten mit Zöliakie haben trotz glutenfreier Diät weiterhin Beschwerden. Zurzeit befinden sich einige innovative therapeutische Ansätze in Entwicklung: u.a. ein Inhibitor der ...

Das kardiovaskuläre Risiko von IBD-Patienten

Eine aktive IBD erhöht das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, während bestehende kardiovaskuläre Probleme die Wahl der Medikation erschweren. Das Ziel ist es, die richtige Balance ...

Neues aus der Gastroenterologie

Nicht jede Alkoholisierung ist auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Beim sogenannten Eigenbrauer-Syndrom kommt es infolge pathologischer Auffälligkeiten des Darmmikrobioms zur endogenen ...