Kopfschmerz im Kindes- und Jugendalter

Autorin:

Univ.-Prof. Dr. Çiçek Wöber-Bingöl

Gründerin der ersten österreichischen Kopfschmerzambulanz für Kinder und Jugendliche

MedUni Wien

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Kopfschmerz kann Symptom oder eigentliche Erkrankung sein. Nach Ausschluss einer den Kopfschmerz erklärenden Erkrankung oder Störung kommt der Migräne und dem Spannungskopfschmerz die größte Bedeutung zu. Im Fokus der Therapie stehen das Eruieren der kopfschmerzauslösenden Faktoren, nichtpharmakologische Maßnahmen sowie bei Bedarf der gezielte Einsatz von Medikamenten.

Keypoints

-

Kopfschmerz ist eines der häufigsten Symptome im Kindes- und Jugendalter.

-

Eine dem Alter der Betroffenen und ihren Eltern gerecht werdende Herangehensweise ist die Grundlage in der Diagnostik und Therapie.

-

Bei wiederkehrenden und chronischen primären Kopfschmerzen sollen Auslösefaktoren beachtet und aus vielfältigen Behandlungen die individuell am besten geeigneten ausgewählt werden.

-

Ziel ist es, den bestmöglichen Umgang mit dem Kopfschmerz zu vermitteln und die Lebensqualität maßgeblich zu verbessern.

Weltweit ist mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen von Kopfschmerzen betroffen. 9% leiden an Migräne. Bei 4 von 10 Migränebetroffenen manifestiert sich die Erkrankung bis zum 19. Lebensjahr. In Österreich sind laut einer Studie der MedUni Wien 76% der 10- bis 18-jährigen von Kopfschmerzen, 7% von definitiver Migräne und 18% von wahrscheinlicher Migräne betroffen.

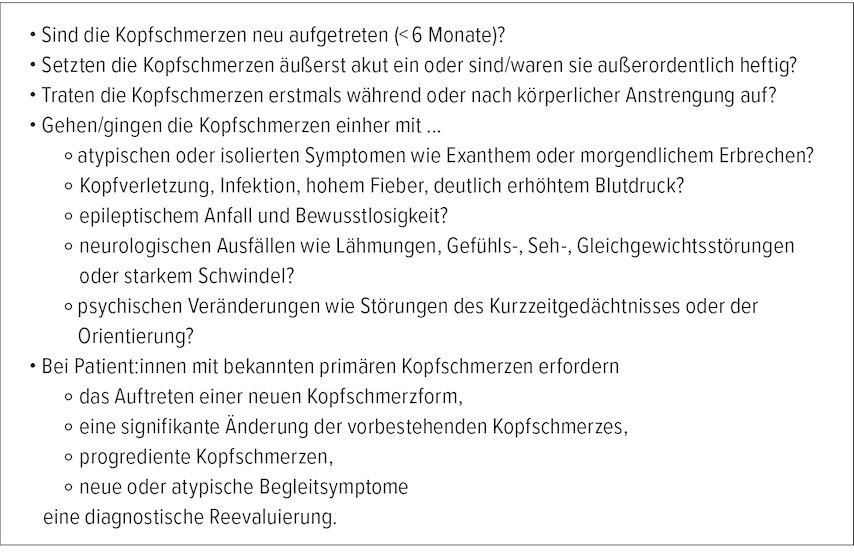

Voraussetzung für eine adäquate Kopfschmerzbehandlung ist die korrekte differenzialdiagnostische Zuordnung. Prinzipiell werden primäre und sekundäre Kopfschmerzen unterschieden. Bei primären Kopfschmerzen, wie Migräne und Kopfschmerz vom Spannungstyp oder auch dem viel selteneren Clusterkopfschmerz, findet sich keine zugrunde liegende Erkrankung. Bei sekundären Kopfschmerzen ist eine solche nachweisbar, wie zum Beispiel eine Sehproblematik, Infektion, ein Schädel-(Hirn-)Trauma oder ein Gehirntumor. Klinische Hinweise auf eine potenziell bedrohliche Kopfschmerzursache sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Schmerzen im Kindes- und Jugendalter müssen unbedingt angemessen behandelt werden. Chronifizierungsprozesse können schon in der Kindheit einsetzen, wenn Schmerzen nicht ausreichend therapiert werden, und später für die Betroffenen sehr nachteilige Auswirkungen haben.

Migräne

Migräne hat erhebliche Auswirkungen auf Alltagsaktivitäten und Lebensqualität. Das unvorhersehbare Auftreten von Attacken beeinträchtigt den Schulbesuch, die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit in der Schule, das Erarbeiten der Hausübungen und das Lernen ebenso wie die Freizeitaktivitäten und das Familienleben.

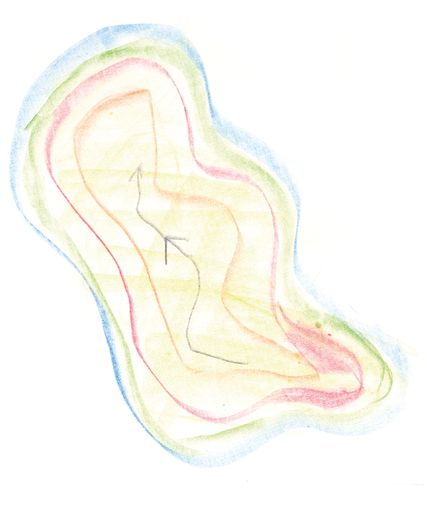

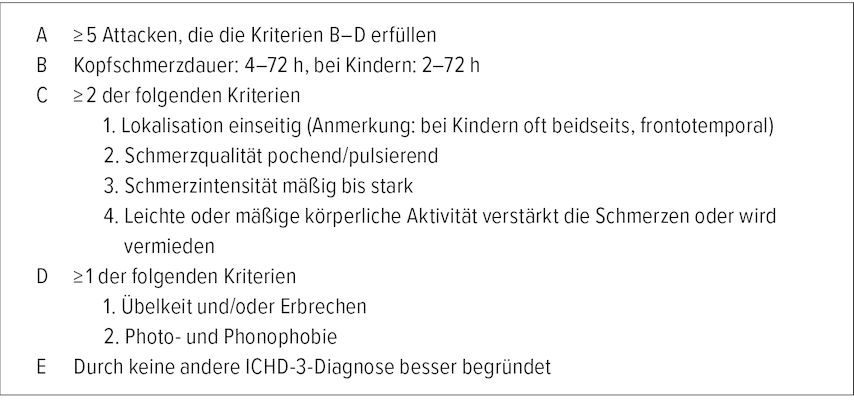

Der Verlauf der Migräneattacke umfasst neben der Kopfschmerzphase fakultativ Vorboten- und Aurasymptome sowie eine Rückbildungsphase. Als häufigste Vorboten einer Migräneattacke bei Kindern und Jugendlichen wurden Veränderungen im Gesicht, Abgeschlagenheit und Reizbarkeit beschrieben. Aurasymptome treten bei Kindern selten auf und werden im Lauf der Adoleszenz häufiger. Die Migräne ohne Aura (Tab. 2) zeichnet sich im Kindesalter durch eine kurze Dauer von meistens nur wenigen Stunden aus. Voraussetzung für die Diagnose ist das Auftreten von Begleitsymptomen, wie Übelkeit, Brechreiz oder Erbrechen. Die Migräneaura manifestiert sich am häufigsten mit Sehstörungen (Abb.1), zudem können Sensibilitäts- und Sprachstörungen auftreten.

Fallbericht

Bei bekannter Migräne (oder anderen vorbestehenden Kopfschmerzen) ist es wichtig, eine Änderung der Kopfschmerzen kritisch zu hinterfragen. Als kurzes Fallbeispiel sei ein sechsjähriges Mädchen mit Migräne erwähnt, bei dem es in den Wochen nach der Einschulung zu einer erheblichen Zunahme der Kopfschmerzhäufigkeit gekommen war, die man voreilig und unberechtigterweise auch auf „Schulstress“ hätte zurückführen können. Neu war hingegen auch, dass das Mädchen nachts wegen der Kopfschmerzen aufwachte und sich zur Schmerzlinderung aufsetzen musste. Die deutliche Änderung der Kopfschmerzcharakteristik machte eine bildgebende Diagnostik zwingend erforderlich. In der Magnetresonanztomografie des Gehirns fanden sich Zeichen eines Hydrocephalus occlusus ohne zugrunde liegenden raumfordernden Prozess. Nach neurochirurgischer Behandlung klangen die neuartigen Kopfschmerzen rasch und vollständig ab. Die vorbestehenden Migräneattacken traten mit der üblichen Häufigkeit und dem üblichen Erscheinungsbild weiterhin auf.

Therapie der Migräne

Die ersten Schritte sind die Aufklärung der Eltern und Patient:innen über die Erkrankung, den Umgang mit möglichen Auslösern sowie eine Anpassung des Lebensstils. Die Edukation der Patient:innen ist essenziell, weil Migräne und auch der Kopfschmerz vom Spannungstyp (siehe unten) häufig langjährig und lebensbegleitend auftreten. Schon früh im Leben einen adäquaten Umgang mit der Erkrankung zu vermitteln lässt erwarten, dass die Lebensqualität langfristig positiv beeinflusst wird. Während der akuten Migräneattacke sollten die Eltern für eine Reizabschirmung sowie eine entspannend-beruhigende Atmosphäre sorgen. Gerade bei (kleineren) Kindern vermögen wenige Stunden Schlaf oder ein vorgezogener Nachtschlaf die Attacke oft zu kupieren. Wenn die Attacke üblicherweise spontan oder nach bis zu zweimaligem Erbrechen innerhalb von zwei Stunden abklingt oder durch Hinlegen bzw. Schlafen zufriedenstellend kupiert werden kann, sollte kein Analgetikum verabreicht werden. Falls eine medikamentöse Therapie durchgeführt wird, sollte das Analgetikum so früh wie möglich und in einer altersentsprechend ausreichend hohen Dosierung einmalig und nicht über den Tag verteilt gegeben werden. Zur medikamentösen Attackenkupierung kommen in erster Linie Paracetamol (15mg/kg Körpergewicht [KG]) und Ibuprofen (10mg/kg KG), vorzugsweise als Saft, zum Einsatz. Triptane sind für einen Einsatz im Kindesalter derzeit nicht zugelassen, für Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr gibt es in Österreich eine Zulassung für Zolmitriptan Nasenspray.

Die Prophylaxe der Migräne im Kindes- und Jugendalter umfasst zunächst das Erkennen von Triggerfaktoren und anderen Einflüssen wie Leistungsdruck, Teilleistungsschwächen (die sich in umschriebenen Schwierigkeiten z.B. beim Schreiben, Lesen oder Rechnen äußern können) und psychosozialen Stressoren. Weiters sollten geeignete Verhaltensmaßregeln vermittelt werden, wie ausreichender Schlaf und ein stressfreier Start in den Tag, in einer ruhigen, lärmfreien Umgebung, fern von Elektronik, in einer Frühstücksspanne, wobei Flüssigkeits- und Proteineinnahme vor Beginn des aktiven Alltags eine große Rolle spielen. Kindern kann hierfür beim Verständnis der Vergleich mit einem Auto helfen, das Energiequellen braucht, um fahren zu können. Weiters soll auf regelmäßige Mahlzeiten, ausreichendes Trinken, Pausen beim Lernen, körperliche Aktivität und einen sorgsamen Umgang mit elektronischen Medien geachtet werden. Die nichtmedikamentöse Prophylaxe der Migräne im Kindesalter umfasst u.a. Biofeedback und andere Entspannungstechniken.

Eine medikamentöse Migräneprophylaxe ist nur bei einem kleinen Teil der Kinder und Jugendlichen erforderlich, nämlich dann, wenn Lebensstilmodifikation, die Beachtung von Auslösern und psychosozialen Einflussfaktoren (wie zum Beispiel Probleme in der Elternbeziehung) sowie nichtmedikamentöse Behandlungen keine ausreichende Reduktion der Migränehäufigkeit erbracht haben. Der Einsatz etablierter Substanzen ist zunehmend limitiert: Flunarizin ist in Österreich nicht mehr verfügbar. Valproinsäure und Topiramat sind aufgrund des teratogenen Risikos bei Mädchen ab der Pubertät kontraindiziert. In einer großen randomisierten kontrollierten Studie waren Topiramat und Amitriptylin nicht wirksamer als Placebo.

In wohlbegründeten Einzelfällen kann daher bei Jugendlichen die Off-label-Verwendung von monoklonalen Antikörpern gegen „calcitonin gene-related peptide“ (Anti-CGRP-mAk) erwogen werden. Kontrollierte Studien zur Verwendung von Anti-CGRP-mAk bei Kindern und Jugendlichen werden derzeit durchgeführt. Für Erwachsene stellen die jüngsten Empfehlungen der American Headache Society Anti-CGRP-mAk gleichwertig neben die etablierten Pharmakoprophylaktika, sodass eine Vortherapie mit Letzteren nicht mehr erforderlich ist.

Kopfschmerz vom Spannungstyp

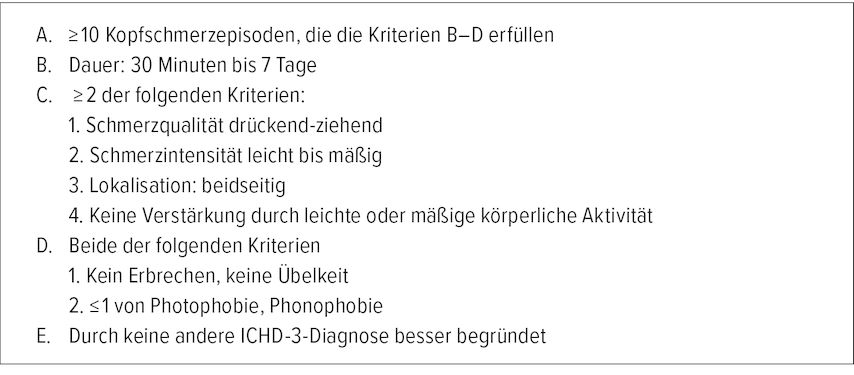

Der Spannungskopfschmerz ist die häufigste aller Kopfschmerzformen. Abhängig von der Kopfschmerzfrequenz werden der seltene und der häufige episodische Spannungskopfschmerz (Tab. 3) vom chronischen Spannungskopfschmerz unterschieden. Üblicherweise handelt es sich um einen bilateralen Schmerz. Der Schmerzcharakter wird am häufigsten als dumpf-drückend geschildert. Vegetative Begleitsymptome stehen im Hintergrund oder fehlen.

Therapie

In der Akuttherapie des Spannungskopfschmerzes im Kindesalter sollten möglichst keine Medikamente, sondern Entspannung und Ablenkung eingesetzt werden. Im Bedarfsfall können vorzugsweise Paracetamol und alternativ Ibuprofen verabreicht werden. Wichtig ist es dabei, Obergrenzen vorzugeben (z.B. nicht mehr als fünf Gaben pro Monat). Die Prophylaxe umfasst den richtigen Umgang mit Triggerfaktoren, Verhaltensmaßregeln (wie oben für die Migräne dargestellt), Biofeedback und evtl. autogenes Training.

Zusammenfassung

Wiederkehrende Kopfschmerzen wie Migräne und Spannungskopfschmerzen zählen auch im Kindes- und Jugendalter zu den häufigsten Gesundheitsproblemen, die die Lebensqualität der Betroffenen maßgeblich beeinträchtigen können. In der Therapie der Migräne und des Spannungskopfschmerzes sind nichtmedikamentöse Maßnahmen wie die Aufklärung der Patient:innen, der Eltern oder andere betreuender Personen, das Entdecken von Triggerfaktoren und eine Lebensstilmodifikation obligat erforderlich und eine medikamentöse Behandlung ist vom Schweregrad und von der Häufigkeit der Kopfschmerzen abhängig.

Quelle:

Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag der Autorin bei der Dreiländertagung Kopfschmerz 2024 in Interlaken, Schweiz

Literatur:

Wöber-Bingöl Ç, Wöber C: Kopfschmerz. Richtig zuordnen, gezielt behandeln. Wien: Manz Verlag, 2024

Weitere Literatur bei der Verfasserin