©

Getty Images/iStockphoto

Konzept der zielgerichteten Therapie auch bei Psoriasis sinnvoll?

Jatros

Autor:

Dr. Susanne Kammerer

Medizinjournalistin

30

Min. Lesezeit

07.09.2017

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Bereits vor längerer Zeit haben europäische Rheumatologen ein „Treat to target“-Konzept für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis (RA) etabliert. Nun diskutiert man darüber, ob dieses Konzept auch auf die Psoriasis übertragen werden kann.</p>

<hr />

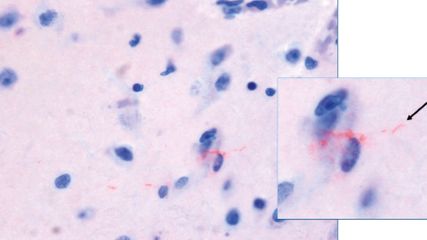

<p class="article-content"><p>Im Jahr 2008 entwickelten europäische Rheumatologen ein „Treat to target“-Konzept für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis.<sup>1 </sup><br /> Dieses Konzept beinhaltet folgende vier wichtige Therapieprinzipien:<br /> 1) Gemeinsame Therapieentscheidung durch den Patienten und den behandelnden Arzt<br /> 2) Bestmögliche Verbesserung der langfristigen gesundheitsbezogenen Lebensqualität<br /> 3) Aufhalten der Gelenkentzündung<br /> 4) Zielorientierte Therapie durch Bestimmung der Krankheitsaktivität und entsprechende Anpassung der Therapie<br /> Durch regelmäßiges Krankheitsmanagement bzw. kontinuierliche Kontrollen und Therapieanpassungen bei Patienten mit der chronisch-entzündlichen Krankheit RA soll eine Remission mit geringer Krankheitsaktivität erreicht werden. Dadurch soll der Progress aufgehalten, irreversible Schäden an den Gelenken sollen verhindert werden.<br /> Überträgt man dieses Konzept auf die Indikation Psoriasis, entspricht Punkt 3 nach Ausführung von Prof. Dr. Ulrich Mrowietz vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel, einer „Verminderung der Entzündung“. Ein wesentlicher Schritt auf diesem Weg ist eine möglichst erscheinungsfeie Haut – ein Ziel, das durch die Behandlung mit innovativen Biologika heute realistisch geworden ist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Derma_1703_Weblinks_s25.jpg" alt="" width="1456" height="1172" /></p> <h2>Entzündungsprozesse minimieren</h2> <p>Der Dermatologe definiert den Schweregrad der Erkrankung und legt mit dem Patienten zusammen Therapieziele fest. Nach Ansicht von Prof. Mrowietz ist dafür der absolute „Psoriasis Area and Severity Index“ (PASI) als Messkriterium sinnvoll, da er im Gegensatz zum relativen PASI vom Ausgangswert unabhängig ist und somit den Schweregrad der Erkrankung besser abbilden kann.<br /> Doch lässt sich das im Jahr 2010 veröffentlichte Konzept angesichts der Unterschiede der beiden Krankheitsbilder sinnvoll auf die Behandlung der Psoriasis übertragen? Strukturschäden an der Haut infolge einer Psoriasis sind nicht bekannt, da sich die Haut ohne Narbenbildung regeneriert. Allerdings könnten die Krankheitsschübe eine „immunologische Narbe“ hinterlassen: Nach dem Abklingen der Entzündung verbleiben nach Ausführung von Prof. Mrowietz „tissue-resident memory cells“ in der Haut, die möglicherweise für Rezidive und Krankheitsprogress verantwortlich sind. Damit könne ein „Treat to target“-Konzept auch für die Psoriasis interessant und vorteilhaft sein.<br /> Das Therapieziel „Verminderung der Entzündung“ könnte bei der Psoriasis durch folgende Kriterien erfüllt werden:</p> <ul> <li>(nahezu) Freiheit von Hauterscheinungen</li> <li>sofern vorhanden, Aufhalten der Knochen-Weichteil-Gelenk-Entzündung</li> <li>Kontrolle der Komorbidität</li> </ul> <p>Ähnlich wie bei der RA sollten auch bei der Psoriasisarthritis minimale Krankheitsaktivität und frühe Intervention die medizinische Betreuung von Patienten mit Psoriasis bestimmen.</p> <h2>Topische mTOR-Inhibition: eine interessante Therapiestrategie bei Psoriasis?</h2> <p><em>Die Insulinresistenz ist nicht nur ein zentraler pathogenetischer Faktor bei Typ-2-Diabetes, sondern spielt auch in der Haut eine entscheidende Rolle. Die Arbeitsgruppe von Dr. Claudia Bürger, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie und Immunologisches Labor des Universitätsklinikums Frankfurt am Main, Deutschland, konnte zeigen, dass Insulin das Gleichgewicht zwischen Keratinozytenproliferation und -differenzierung reguliert und damit die epidermale Homöostase maßgeblich beeinflusst. Proinflammatorische Zytokine führen bei Psoriasis zu epidermaler Insulinresistenz und verursachen damit eine fehlerhafte Keratinozytenreifung. Die Kinase mTOR („mechanistic target of rapamycin“) fungiert als zentraler Schalter zwischen epidermaler Proliferation und Differenzierung und ist in psoriatischer Haut dereguliert. „Erstaunlicherweise führt der mTOR-Inhibitor Rapamycin (Sirolimus), der aufgrund seiner immunsuppressiven Eigenschaften z.B. erfolgreich zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen nach Nierentransplantation eingesetzt wird, bei Psoriasispatienten nur zu mittelmäßigen Erfolgen“, erklärte Dr. Bürger. Erste Versuche ihrer Arbeitsgruppe, durch topische Applikation in einem Psoriasis-Mausmodell mTOR epidermal zu inhibieren, führten dagegen zu einer deutlichen klinischen Verbesserung des Hautbilds und einer Wiederherstellung der Hautbarriere. Die epidermale mTOR-Inhibition verdient es daher nach ihrer Ansicht, als neue antipsoriatische Strategie weiter verfolgt zu werden.</em></p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: 49. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG), 26.–29. April 2017, Berlin: • Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Mrowietz: „Ist ein ‚Treat to target‘-Konzept auch für die Psoriasis vulgaris sinnvoll?“ • Bürger C et al.: Was hat die Haut mit Insulinresistenz zu tun und wie können wir diesen Mechanismus therapeutisch nutzen? Abstract S08/02

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Smolen JS et al.: Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis 2010; 69(4): 631-7</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Perianale Dermatosen

Perianale Dermatosen sind ein klinisch vielgestaltiges und herausforderndes Krankheitsbild, das sowohl dermatologische als auch proktologische Kompetenzen erfordert. Dieser Überblick ...

Raynaud-Phänomen bei Kindern und Jugendlichen

Das Raynaud-Phänomen (RP) ist durch ein symmetrisches Erblassen der Finger oder Zehen gekennzeichnet – es wird zwischen primärer und sekundärer Form unterschieden. Vom sekundären RP ...

Neurosyphilis – State of the Art

Nicht nur aufgrund der steigenden Syphiliszahlen in Europa bleibt die Neurosyphilis eine wichtige Differenzialdiagnose bei neurologischen und psychiatrischen Krankheitsbildern. ...