Nahrungsmittel: Allergien & Intoleranzen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Unterschiedliche Fragestellungen zu Verdauungsbeschwerden werden im Rahmen der Allergiediagnostik abgeklärt, wobei ein ausführliches Anamnesegespräch zu Beginn ganz wichtig für das Einleiten der richtigen Untersuchungen ist. Primäre Nahrungsmittelallergien, pollenassoziierte Kreuzreaktionen, Nahrungsmittelintoleranzen sowie Darmerkrankungen sind voneinander abzugrenzen.

Zunächst stehen das Befinden des Patienten und die Analyse der unverträglichen Nahrungsmittel im Vordergrund. Hilfreich ist das Führen eines Beschwerdekalenders, etwa 14 Tage lang, um einen Überblick über die Essgewohnheiten sowie Beschwerden nach Mahlzeiten zu Hause und auswärts zu erhalten.

Unerwünschte Nahrungsmittelreaktionen

Toxische Reaktionen

Toxische Reaktionen nach Nahrungsaufnahme begründen sich in einer für den Körper generellen Giftigkeit einzelner Nahrungsbestandteile.

Ein Beispiel dafür ist die Ciguatera-Fischvergiftung, die eine Vergiftung durch den Verzehr von Fischen bezeichnet, welche die Nervengifte Ciguatoxin und Maitotoxin enthalten, wobei diese Gifte über die Nahrungskette in die Fische gelangen. Ein weiteres Beispiel für passiv giftige Fische ist der Kugelfisch, dessen Muskelfleisch (Fugu) in Japan als Delikatesse gilt – es hängt alles von der richtigen Zubereitung ab!

Nichttoxische Reaktionen

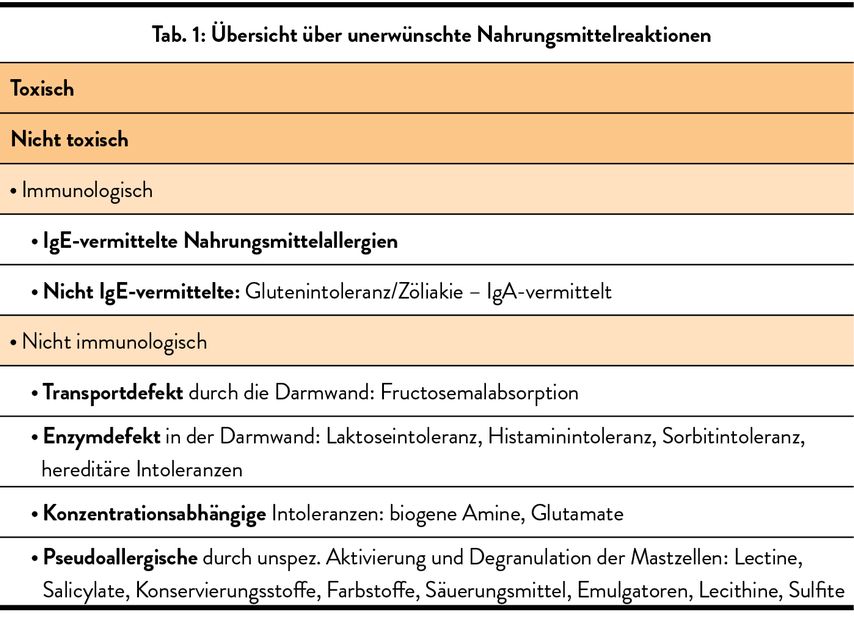

Nichttoxische Reaktionen beruhen auf einer individuellen Empfindlichkeit des Körpers für Nahrungsbestandteile. Man unterscheidet immunologische und nichtimmunologische Reaktionen (Tab. 1).

Immunologische Reaktionen

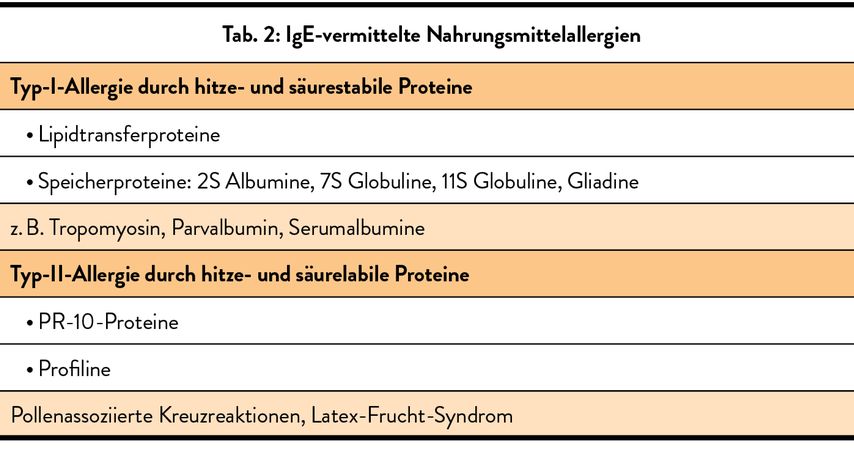

Immunologische Reaktionen, gewöhnlich als Nahrungsmittelallergie bezeichnet, sind individuell vorkommende Unverträglichkeitsreaktionen, deren Symptome nach wiederholtem Allergenkontakt (Sensibilisierung) auftreten. Nach den zugrundeliegenden Pathomechanismen unterscheidet man zwei Formen:

-

IgE-vermittelte Reaktionen (Tab. 2)

-

NichtIgE-vermittelte Reaktionen: Dazu zählt die Glutenintoleranz (Zöliakie; im Erwachsenenalter als einheimische Sprue bezeichnet), eine IgA-vermittelte Nahrungsmittelunverträglichkeit.

Nichtimmunologische Reaktionen

Nach den zugrundeliegenden Pathomechanismen werden Unverträglichkeitsreaktionen unterschieden, die weder einen toxischen noch einen allergischen Hintergrund haben und angeboren oder erworben auftreten können.

-

Resorptionsbedingte Intoleranzen (Transporterdefekte): Fruktosemalabsorption (intestinale Fruktoseintoleranz)

-

Enzymatische Intoleranzen (Enzymmangel oder Enzymdefekte): Laktoseintoleranz (Prävalenz 5–15% der Europäer, 60–95% der Asiaten und Afrikaner), Galaktose-Intoleranz, Histaminintoleranz, Saccharoseintoleranz, Sorbitintoleranz

-

Pharmakologische Nahrungsmittelintoleranzen: Pharmakologisch aktive Substanzen führen mengenabhängig zu relativen Intoleranzen: biogene Amine (Tryptamin in Tomaten, Phenylethylamin in Schokolade, Tyramin in reifem Käse und Schokolade, Serotonin in Bananen und Nüssen), Glutamate (Glutamatunverträglichkeit), Koffein

-

Pseudoallergische Reaktionen auf Nahrungsmittelzusatzstoffe lösen Symptome durch unspezifische Ak-tivierung und Degranulation der Mastzellen aus: Lektine (enthalten z.B. in Bohnen), Salicylate (in Äpfeln oder Steinobst), Konservierungsstoffe (z.B. Benzoesäure), Säuerungsmittel (z.B. Zitronensäure, Essigsäure), bestimmte Medikamente, Farbstoffe (z.B. Tartrazin), Emulgatoren (z.B. Lecithin), Sulfite

Nahrungsmittelallergien

Primäre Nahrungsmittelallergien

Diese werden durch hitze- und säurestabile Proteine in Pflanzen ausgelöst. 6–8% der Kinder, aber nur etwa 2% der Erwachsenen leiden unter einer primären Nahrungsmittelallergie. In Europa sind die wichtigsten Allergieauslöser Baumnüsse, Sellerie, Kuhmilch, Erdnüsse, Soja, Fischeiweiß, Schalentiere, Kern- und Steinobst. Im Säuglingsalter dominieren die Unverträglichkeiten gegen Hühnerei und Kuhmilch, wobei sich diese im Laufe der ersten Lebensjahre überwiegend zurückbilden und 80% der Patienten im Erwachsenenalter tolerant sind (Abb. 1).

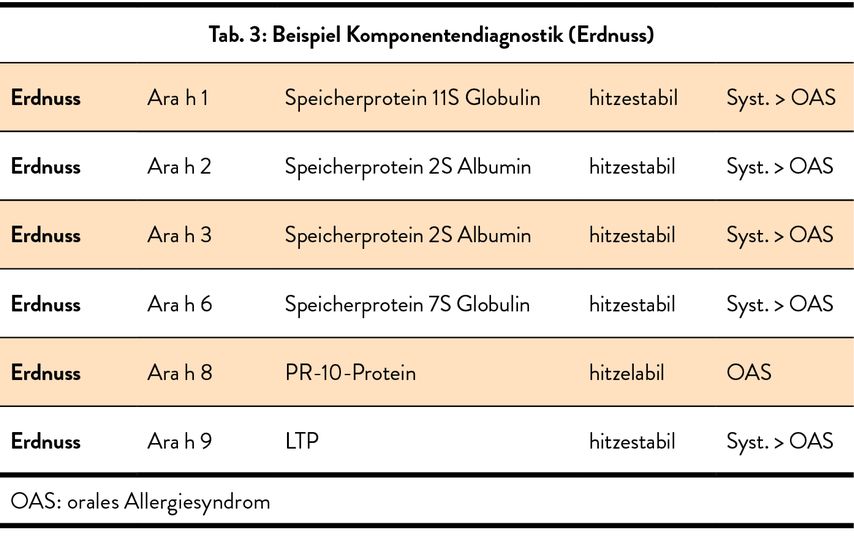

Die Erdnuss hingegen ist eine Hülsenfrucht, die lebenslang anaphylaktische Reaktionen verursachen kann. Aus 1988 datiert ein erster dokumentierter Todesfall wegeneines Herz-Kreislauf-Stillstands. Haut (Juckreiz, Urtikaria, Quincke-Ödem), Atemwege (Fließschnupfen, Larynxödem, Bronchospasmus) und Gastrointestinaltrakt (Durchfall, Darmkoliken, Erbrechen) können betroffen sein.

Sekundäre Nahrungsmittelallergien

Hier besteht zuerst eine Allergie auf Inhalationsallergene, zumeist Birke oder Beifuß, wobei sich im Laufe der Jahre durch Sensibilisierung auf das (in zahlreichen Pflanzen vorkommende) PR-10-Protein oder das Profilin ein sogenanntes orales Allergiesyndrom (OAS) ausbildet. Die hitze- und säurelabilen Proteine in Kern- und Steinobst sowie Gemüse und Kräutern verursachen nur im rohen Zustand Symptome im Bereich der Lippen und der Mundschleimhaut, durch die Magensäure werden sie inaktiviert und lösen daher keine generalisierten anaphylaktischen Reaktionen aus. Ebenso gelingt die Denaturierung durch Erhitzen sowie Kochen oder Backen.

Auch hier kann wieder die Erdnuss zitiert werden, die neben Speicherproteinen auch PR-10-Proteine enthält, die ein OAS ohne Allgemeinreaktion verursachen können (Tab. 3).

Mythen & Fakten

IgG-4-Test

Die allergologischen Gesellschaften der DACH-Region geben keine Empfehlung für IgG-Antikörpertests gegen Nahrungsmittel. Vielmehr entspricht es der normalen Immunreaktion des Körpers auf Nahrungsmittelproteine, mit der Produktion von IgG-Antikörpern zu antworten. Eine Allergiediagnose kann nur aufgrund der Bestimmung von IgE-Antikörpern erfolgen.

Kontraindikation für Propofol?

Soja als Öl oder Lecithin (Phospholipide) ist ein sehr verbreiteter Bestandteil von Medikamenten. Neben dem bekanntesten Beispiel Propofol (Diprivan®) findet es sich u.a. auch in Retinoiden (Toctino®, Ciscutan®), Retarpen®, Ospen-Saft®, Elocon Creme® etc.. Der Proteingehalt in Sojabestandteilen von Medikamenten liegt aufgrund der Raffinierung allerdings nahe oder unter der Nachweisbarkeitsgrenze. Zum Einsatz kommt hier das Öl, das gar nicht in der Lage ist, allergische Reaktionen auszulösen.

Schwierige Differenzialdiagnose

Ob eine Allergie oder eine Histaminintoleranz oder beide Störungen kombiniert vorliegen, lässt sich oftmals nur anhand eines genauen Nahrungsmittel-Beschwerdekalenders eruieren. Häufig spüren Pollen- oder Milbenallergiker eine zusätzliche Zunahme der Schleimhautschwellung durch histaminreiche Nahrungsmittel, besonders in der belasteten Jahreszeit, hervorgerufen durch Histaminüberschuss oder DAO-Mangel.

Atopische Disposition

Atemwege, Haut und Darm haben ihren gemeinsamen Ursprung in der Embryogenese und so lässt sich häufig beobachten, dass ein empfindlicher, gereizter Darm mit einer erhöhten Infektneigung an den Atemwegen oder Ekzemen an der Haut einhergeht. Diese übermäßige Empfindlichkeit der inneren und äußeren Oberflächen ist typisch für Menschen mit atopischer Disposition und oft ein früher Hinweis auf die Allergiebereitschaft.Ein ausgewogenes Mikrobiom und eine ungestörte Resorption der Nahrungsmittel ohne (allergische) Abwehrreaktion tragen daher wesentlich zu einem ausgewogenen Gesamtempfinden bei.

Diagnostik

Die Diagnostik der Nahrungsmittelallergie beruht immer auf einer Vielzahl von beweisführenden Parametern, die nur als Gesamtheit aussagekräftig sind.

-

Anamnese (Haut – Atemwege – Gastrointestinaltrakt)

-

Symptomkalender, Nahrungsmittelbeschwerdekalender

-

In-vitro-Diagnostik: RAST/spez. IgE-Bestimmung/Gesamt-IgE; Komponentendiagnostik – molekulare Allergendiagnostik mit Bestimmung der rekombinanten Allergene (Letztere hat insbesonders bei der Differenzierung von bedrohlichen Nahrungsmittelallergien versus OAS zunehmende Bedeutung.)

-

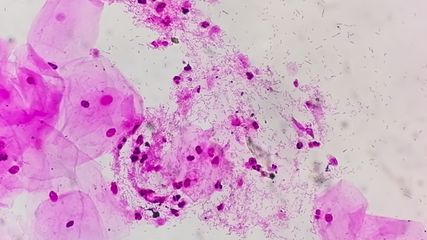

In-vivo-Diagnostik (Prick-to-Prick; Provokation: offen und doppelblind)

Behandlungsmethoden

Verdauungsbeschwerden sind ein häufiges und durch vielfältige Mechanismen ausgelöstes Krankheitsbild. Allergien sind in diesem Zusammenhang selten die alleinige Ursache. Ursächliche Behandlungsmethoden stehen derzeit nicht zur Verfügung. Studien zur „oralen Immuntherapie“ (OIT) mit Erdnuss liefern allerdings vielversprechende Daten, wobei die Toleranzentwicklung über die regelmäßige Zufuhr von Erdnuss gesteuert wird.

Emma ist ein Mädchen, das ich selbst begleiten durfte: Nach strikter Erdnusskarenz bis zum 8. Lebensjahr und eindeutig positiven Testergebnissen konnte nach Planung in der Kinderklinik/AKH durch tägliche Zufuhr von 2–3 Stück M&M-Peanuts bis dato eine Toleranz induziert werden.

Literatur:

bei der Verfasserin

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung von Insomnie

Als State-of-the-Art-Behandlung der Schlafstörung Insomnie gilt die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Erst wenn durch die Behandlung mit KVT-I keine ausreichende ...

Bakterielle Vaginose

Juckreiz im weiblichen Genitalbereich ist ein häufiges und oft stark beeinträchtigendes Symptom unterschiedlichster Ursachen. Diese dreiteilige Serie stellt drei Erkrankungen mit ...

Management von Rückenschmerzen

Wirbelsäulenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden in der Hausarztpraxis, auch Kinder und Jugendliche sind bereits davon betroffen. Ein richtungsweisendes Kriterium für ...