Häufige HNO-Konsultationen in der Allgemeinpraxis

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

FALL 1:

Schmerzen nach Covid-Abstrich

Anamnese: Eine junge Dame hatte beim Covid-Nasenabstrich ein sehr schmerzhaftes Erlebnis. Bei ihr wurden schon einige Nasenabstriche durchgeführt, doch diesmal war es anders. Sie hatte starke Schmerzen bei der Probeentnahme und blutete dann auch etwas. Auch 12 Stunden nach dem Abstrich sind noch immer heftige Schmerzen vorhanden.

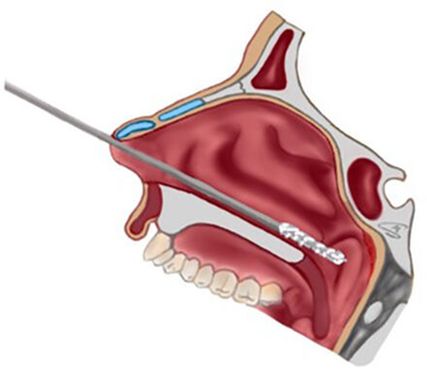

Wie macht man einen Covid-Abstrich richtig? Nur eine optimale Probeentnahme garantiert einen möglichst verlässlichen Befund! Der Patient soll durch wechselseitiges Zuhalten der Nasenlöcher die freiere Nasenseite herausfinden (cave Septumdeviation und Nasenzyklus). Das Stäbchen zur Probenentnahme wird auf der weiteren Nasenseite vorsichtig entlang des Nasenbodens Richtung Gehörgang in die Tiefe geführt (Abb. 1). Spürt man einen Widerstand, stößt man an der Wand des Nasenrachens an. Das Probenstäbchen wird nun vorsichtig 4–5x gedreht, danach sachte zurückgezogen und weiter entsprechend verarbeitet.

Diagnose: Schleimhautläsion nach Covid-Abstrich

Therapeutisches Vorgehen: Bei geringen Schleimhautläsionen gilt „wait and see“. Bei sehr trockenen Schleimhäuten und nach Blutungen sind ölige Nasensprays zu empfehlen.

FALL 2:

Seit Wochen behinderte Nasenatmung

Anamnese: Ein 45-jähriger Mann hat einen Schnupfen selbst mit Nasentropfen behandelt. Er merkt nun, dass die Tropfen immer weniger helfen und die Nase besonders im Liegen sofort verstopft.

Diagnostische Abklärung:

-

Rhinoskopie mit Nasenspekulum und Endoskopen: Der Blick in die Nase gibt schon sehr wichtige Information. Verkrümmung der Nasenscheidewand, geschwollene Nasenmuscheln und pathologisches Sekret werden ebenso erkannt wie Nasenpolypen.

-

Allergietestung: Bei Allergiebeschwerden oder länger bestehender nasaler Obstruktion ist eine allergologische Basisabklärung mittels Pricktest sinnvoll.

-

Nasenabstrich: Ist pathologisches Sekret vorhanden oder wird eine entzündliche Ursache vermutet, sind ein mikrobiologischer Abstrich und eine Antibiogramm-auswertung hilfreich. Das beste Ergebnis bekommt man, wenn der Abstrich am Morgen streng nüchtern (ohne Zähneputzen!) von Nase und Rachen abgenommen wird.

-

Koronares Nasennebenhölen(NNH)-CT: Diese Untersuchung ist der radiologische Goldstandard zur Abklärung von NNH-Erkrankungen.

Allgemeines: Oft gibt es nicht nur eine einzige Ursache. So finden sich neben anatomischen Engstellen und Allergien auch manchmal chronische Entzündungen.

Ebenso kann eine psychische Belastung eine nasale Obstruktion verursachen. Der Volksmund sagt: „Man hat die Nase voll!“

Durch die Abklärung sollten möglichst alle Auslöser identifiziert werden. So kann dem Patienten ein optimaler Behandlungsvorschlag unterbreitet werden.

Diagnose: Nasentropfenabusus

Therapeutisches Vorgehen: Durch die Gabe von Steroidnasensprays können Nasentropfenabhängige meist gut entwöhnt werden. Ist die Nase bei der Einnahme zugeschwollen, können die Steroidsprays ihre Wirkung nicht optimal entfalten. In so einem Fall soll der Patient seine abschwellenden Tropfen vor dem Steroidspray weiterhin verwenden. Er wird jedoch angeleitet, jeden Tag das Nasensprayfläschchen mit kaltem, abgekochtem Wasser ganz aufzufüllen. Dadurch verdünnt sich die Konzentration der abschwellenden Nasentropfen. Ist die Nase nach wenigen Minuten abgeschwollen, kann der Steroidspray bei richtiger Anwendung optimal wirken. Ich empfehle Steroidspray 2xtgl. für 4–6 Wochen und tagsüber 3–4x tgl. einen Meerwasserspray – ebenfalls 4 bis 6 Wochen. Den Meerwasserspray könnte man gekühlt anwenden, der kalte Spray hat dann ebenfalls einen abschwellenden Effekt.

Bei unzureichendem Erfolg empfiehlt sich die Vorstellung des Patienten beim HNO-Facharzt.

FALL 3:

Hörminderung beidseits – Patient will Hörgeräte

Anamnese: Ein 81-jähriger Mann hört auf beiden Ohren zunehmend schlechter. Sein Umfeld beklagt sich schon. Nun will er Hörgeräte anschaffen.

Diagnostische Abklärung: Die Gehörgänge und Trommelfelle werden untersucht. Der Gehörgang muss frei von Cerumen sein! Ein Audiogramm zeigt die Hörschwelle über verschiedene Frequenzen. Das Sprachaudiogramm erfolgt mit Zahlen und einsilbigen Wörtern. Entscheidend ist das Verständnis von Einsilbern bei einer Lautstärke von 65dB (Sprechlautstärke). Ab einem Hörverlust von über 25dB sind Hörgeräte zu empfehlen.

Diagnose: Presbyakusis

Therapeutisches Vorgehen: Hörgeräteversorgung – in Österreich bekommen Patienten von allen Hörgerätefirmen die Hörhilfe für zwei Wochen kostenlos zum Testen. Es ist auf saubere Gehörgänge zu achten. Hörgeräte (HG) führen bei verstopften Gehörgängen oft zu akustischen Rückkopplungen und funktionieren nicht optimal. Im ersten Jahr sollten frisch HG-versorgte Patienten alle drei Monate kontrolliert werden:

Sind die Ohren sauber? Gibt es Druckstellen? Werden die HG auch verwendet?

Für Patienten, die mit der Sprachverständlichkeit (Diskrimination) große Probleme haben, gibt es ein geeignetes Hörtraining, mit dem die Verständlichkeit deutlich gebessert wird.

FALL 4:

Epistaxis

Anamnese: Ein 10-jähriger Bursche klagt über wiederkehrendes Nasenbluten auf beiden Seiten – keine Besserung auf Nasenöle.

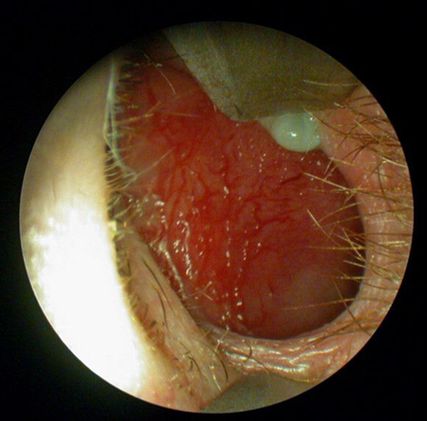

Diagnostische Abklärung: Bei der Rhinoskopie fallen gleich die teleangiektatischen Gefäße am Locus Kiesselbachi auf (Abb. 2).

Allgemeines: Nasenöle können zwar Krusten etwas lösen, aber sie rinnen sehr schnell in die Tiefe Richtung Nasenrachen. Ist der Naseneingang trocken und verkrustet, spricht man von einer Rhinitis sicca anterior. Die Haut ist spröde und durch die Entzündung sind die Gefäße oft teleangiektatisch erweitert. In so einem Fall ist die lokale Anwendung einer antibiotischen Salbe meist sehr erfolgreich (z.B. Baneocin-Salbe). Gefäße, die immer wieder platzen, werden mit einer Kaustik verödet.

Es empfiehlt sich immer, mit dem Patienten die Erste Hilfe bei Nasenbluten kurz zu besprechen (Nase zuhalten – Oberkörper hoch – etwas Kaltes in den Nacken – Blutdruck kontrollieren). Wird Watte mit abschwellenden Substanzen (Nasivin, Adrenalin etc.) in die Nase eingelegt, kann die Blutung meist damit schon gestillt werden. Bei sehr starkem Nasenbluten wird eine Nasentamponade verwendet. Sehr einfach ist die Anwendung einer Ballontamponade (Rapid Rhino), die in keinem Notfallkoffer fehlen sollte. Primär wird eine abschwellende Einlage zusätzlich mit einem Lokalanästhetikum getränkt und in die Nase eingelegt. Der Rapid Rhino Tampon wird angefeuchtet, die hämostyptische Hülle hilft, den Tampon gut in die anästhesierte Nase einzuführen. Abschließend wird der Cuff mit 5–10ccm Luft geblockt. Steht die Blutung, kann nach 1–2 Stunden der Druck im Cuff langsam abgelassen werden.

Diagnose: rez. Epistaxis

Therapeutisches Vorgehen:

-

Lokalbehandlung (z.B. Baneocin-Salbe)

-

Veröden der Blutungsstelle

-

Tamponade

Wiederkehrende unklare Blutungen sollten immer von einem HNO-Facharzt begutachtet werden (Tumor, …)!

FALL 5:

Ohrenschmerzen rechts – besonders in der Nacht

Anamnese: Eine 56-jährige Lehrerin klagt seit einer Woche über Ohrenschmerzen rechts. Sie hat schon ohne Erfolg Ohrentropfen verwendet. Sie hat beruflich viel Stress tagsüber, darum sind die Ohrenschmerzen nachts für sie unerträglich.

Diagnostische Abklärung: Der Blick ins Ohr zeigt ein normales Trommelfell (Abb. 3). Beim Abtasten ist der maximale Schmerzpunkt über dem Kiefergelenk. Bei der Untersuchung der Mundhöhle fällt auf, dass am Unterkiefer rechts die Backenzähne fehlen, wodurch die Okklusion nicht symmetrisch erfolgt. Viele stressgeplagte Patienten knirschen in der Nacht. Das Kiefergelenk wird einseitig überlastet und verursacht einschießende, starke Schmerzen, die zum Ohr ausstrahlen.

Diagnose: Malokklusionssyndrom re. (Costen-Syndrom re.)

Therapeutisches Vorgehen: Vorstellung beim Zahnarzt/Kieferorthopäden; symptomatische Gabe z.B. vonDiclovit 2x1 für 7–10 Tage

FALL 6:

Verlegte Ohren

Anamnese: Eine 43-jährige Frau hat seit dem Duschen ein extrem dumpfes Gehör. Sie putzt ihre Ohren leidenschaftlich mit Wattestäbchen.

Diagnostische Abklärung: Bei der Otoskopie sieht man es gleich, beide Ohren sind durch Cerumen obturiert (Abb. 4).

Diagnose: Cerumen obturans bds.

Wie reinigt man die Ohren richtig? Sind die Trommelfelle intakt, tropft man großzügig ölige Tropfen (z.B. Cerustop Ohrenöl) in den Gehörgang. Danach legt man für fünf Minuten eine heiße Wärmeflasche auf das Ohr. Im warmen Öl löst sich das Ohrenschmalz chemisch auf. In der Dusche wird das aufgeweichte Cerumen ausgewaschen und die Ohren sind perfekt sauber. Durch Trockenföhnen kann auch ein noch störender Wassertropfen zum Verdunsten gebracht werden.

Wattestäbchen sind zur Ohrenreinigung ungeeignet! Auch wenn etwas Cerumen an der Watte haften bleibt, ungewollt drückt man so das Cerumen immer mehr in den Gehörgang.

Cave: Ist das Trommelfell nicht intakt oder sind dünne Narben vorhanden, darf das Ohr nicht ausgewaschen werden! In so einem Fall führt der HNO-Facharzt eine instrumentelle Reinigung unter dem Ohrmikroskop durch.

FALL 7:

Schnarchen

Anamnese: Ein 35-jähriger Mann kommt mit seinem 4-jährigen Sohn – beide schnarchen.

Diagnostische Abklärung: HNO-Status, Allergietestung und evtl. Schlafscreening

Allgemeines: Schnarchen ist ein Strömungsgeräusch, das durch Engstellen provoziert wird. Entscheidend ist die Anamnese. Kann der Patient erholsam schlafen? Besteht Tagesmüdigkeit? Gibt es ein partnerschaftliches Problem?

Beim Kind sind meist hypertrophe Tonsillen und Adenoide die Ursache (Abb. 5). Wurde eine Allergie ausgeschlossen,sind evtl. eine Adenotomie und Tonsillotomie angezeigt.

Bei den meisten Erwachsenen besteht eine nasale Obstruktion, durch etwas Übergewicht kommt es auch zu Fetteinlagerungen im Oropharynx. Hypertrophe Tonsillen können zusätzlich ein Obstruktive-Schlafapnoe(OSA)-Syndrom verstärken.

Diagnose: Rhonchopathie, mittelgradiges OSA-Syndrom

Therapeutisches Vorgehen: Je nach Beschwerden wird eine adäquate Therapie eingeleitet. Dabei ist die Zusammenschau aller Befunde in Korrelation mit den subjektiven Beschwerden entscheidend.

Therapeutische Möglichkeiten umfassen Gehörschutz für den Partner, Lagerungstraining (in Rückenlage sind Apnoen oft gehäuft), Gewichtsreduktion, Verbesserung der Nasenatmung, Uvulopalatopharyngeoplastik (UPPP; eine Art Lifting des weichen Gaumens), nCPAP (Beatmungshilfen).

FALL 8:

Heiserkeit seit drei Wochen

Anamnese: Ein 45-jähriger Mann ist seit drei Wochen zunehmend heiser. Er ist Nichtraucher. Vor vier Wochen hatte er eine Halsentzündung – er muss seither immer wieder husten. Lungenfachärztlicher Befund o.B. und Allergietest negativ.

Diagnostische Abklärung: HNO-Status, Allergietest, Lungenfachärztlicher Befund

Allgemeines: Im Anschluss an virale Infekte kommt es öfters zu einem hyperreagiblen Bronchialsystem. Oft findet sich ein trockener, mit zähem Schleim klumpig belegter Rachen. Der Hals scheint nicht ausreichend „geschmiert“ – Kitzeln und Kratzen verursachen einen trockenen Reizhusten. Besteht der Hustenreiz länger als zwei Wochen, kommt es oft zusätzlich zu einem gastropharyngealen Reflux, der den Reizhusten verstärken kann. Diese zähe Schleimbildung nennt man Dyskrinie. Durch den Reizhusten schlagen die Stimmlippen oft fest zusammen und verursachen so ein Randkantenödem der Stimmlippen.

Diagnose: Randkantenödem bei hyperreagiblem Bronchialsystem

Therapeutisches Vorgehen: Alle Maßnahmen, die die Schleimbildung normalisieren, sind hilfreich. Ausreichend Luftfeuchtigkeit, milde und mundwarme Kost, zuckerfreie Lutschtabletten (Gelorevoice 2–3x tgl.), künstlicher Speichel (Sialin mehrmals täglich), bei Reflux evtl. Sucralfat mit einem Teelöffel Wasser verdünnt gurgeln, Steroidspray (Aerocortin 2x tgl.)

FALL 9:

Kind mit behinderter Nasenatmung und Hörminderung

Anamnese: Eine Mutter kommt mit einem 4-jährigen Mädchen wegen Hörminderung – der Mutter fällt nicht auf, dass das Kind nur durch den Mund atmet!

Diagnostische Abklärung: Beim Blick ins Ohr fällt bds. ein Paukenerguss auf (Abb.6). Der Nasenrachen ist durch einen großen Adenoidpolster komplett verlegt, auch die Tonsillen sind deutlich hypertroph. Ein negativer Prick-Test zeigt keinerlei Hinweis auf eine allergische Mitursache.

Diagnose: hypertrophe Tonsillen und Adenoide, Paukenerguss bds.

Therapeutisches Vorgehen: Abschwellende Nasentropfen für zehn Tage (z.B. Collargol 0,5%), die über die Nase zur Tube eingetropft werden. Dabei soll das Kind den Kopf möglichst stark zur Seite neigen und leicht nach oben schauen. Eine Drittel-Pipette wird, bei nach rechts geneigtem Kopf, ins rechte Nasenloch eingetropft. Die Tropfen rinnen entlang des Nasenbodens genau zum Tubenwulst.

Danach soll ein Nasenballon verwendet werden. Das Kind bläst diesen Luftballon, der auf einer kleinen Olive montiert ist, über die Nase auf. Dadurch gelangt Luft ins Mittelohr und der Paukenerguss bessert sich rasch.

Ist über einen Zeitraum von zwei Monaten mit konservativen Maßnahmen keine Besserung möglich, sind eine Adenotomie/Tonsillotomie und Parazentese angezeigt.

FALL 10:

Rezidivierende Tonsillitis

Anamnese: Ein 26-jähriger Mann hat nun schon das dritte Mal in Folge eitrige Tonsillitis. Vom Hausarzt hat er Augmentin und danach Klacid bekommen – Therapie je eine Woche.

Diagnostische Abklärung: Der gesamte Rachen ist stark gerötet, die Tonsillen sind matsch (Abb. 7). Am Kieferwinkel finden sich deutlich vergrößerte, dolente Lymphknoten. Die Nasenatmung ist ebenfalls etwas beeinträchtigt. Im Nasenrachen findet sich eine gelbliche Schleimglocke

Diagnose: rez. Angina tonsillaris

Therapeutisches Vorgehen: Da es nun schon das dritte Antibiotikum ist, das der Patient bekommen soll, ist ein Abstrich mit Antibiogramm vor Beginn der Therapie sinnvoll. Allerdings sollte dieser Abstrich, wie schon besprochen, nüchtern erfolgen!

Das Mittel erster Wahl bei Tonsillitis ist Ospen (Ospen 1500, 3x1 für zehn Tage). In hartnäckigen Fällen oder bei Penicillinallergie ist meist die Gabe von Clindamycin (Clindamycin 600mg, 2x1 für acht Tage) sehr erfolgversprechend. Zusätzlich geben wir Collargol 2% über die Nase, 3x täglich eine Drittel-Pipette; Seractil 300mg, 3x tgl.Der Patient soll nach dem Essen und vor dem Schlafen mit H2O2 3%ig gurgeln und ausspucken (nicht trinken!). Salbeitee oder Käsepappeltee mehrmals täglich zwischendurch gurgeln. Nach dem Infekt empfiehlt es sich, die Zahnbürste zu tauschen!

Sollte trotz optimaler konservativer Therapie keine anhaltende Besserung erreicht werden, ist die Tonsillektomie unter Antibiotikaschutz angezeigt.

FALL 11:

Eitriger Schnupfen und seit dem frühen Morgen auch starke Ohrenschmerzen

Anamnese: Ein 4-jähriges Mädchen hat seit einer Woche eine richtige Rotznase. Es kommt dickes, gelbliches Sekret aus der Nase. In der Nacht traten dann plötzlich starke Ohrenschmerzen rechts auf. Die Mutter hat dem Kind eine Wärmflasche gegeben. Nach drei Stunden waren die Schmerzen plötzlich gebessert. Jetzt rinnt aber eitriges Sekret aus dem Ohr!

Diagnostische Abklärung: HNO-Status

Allgemeines: Im Zuge eines eitrigen Schnupfens gelangen die Keime über die Ohrtrompete ins Mittelohr. Normale abschwellende Nasentropfen (z.B. Nasivin) können das sogar noch verstärken. Die gut gemeinte Wärmeanwendung bei einer beginnenden Otitis media bebrütet dann noch die Keime. Die akute Entzündung wölbt das Trommelfell (TF) stark nach außen (Abb. 8). Das Trommelfell selbst ist verdickt und entdifferenziert – typische Einzelheiten wie Hammergriff und Lichtreflex sind nicht mehr zu erkennen. Bricht die Entzündung durch, entlastet sich die Spannung des TF und die Schmerzen lassen deutlich nach.

Diagnose: akute Otitis media dext., akute Rhinitis

Therapeutisches Vorgehen: Collargol 0,5%, 3x 1/3 Pipette über die Nase, bei Schmerzen Analgetika (Nureflex Junior Saft 2x tgl.), Ceclor 250mg, 3x 5ml, Ohr trocken halten!

FALL 12:

Gehörgangsexostosen

Anamnese: Ein 43-jähriger Mann ist begeisterter Taucher. Er bemerkt seit Monaten, dass die Ohren z.B. nach dem Duschen für Stunden verlegt sind.

Diagnostische Abklärung: Beim Blick in den Gehörgang fallen die kugeligen, knöchernen Veränderungen gleich auf (Abb. 9).

Allgemeines: Im Gehörgang kann mit geeigneten Thermometern die Körpertemperatur gemessen werden. Bei Wassersportlern führt der Kältereiz im Gehörgang zu einer Periostreizung. Es bilden sich harmlose Gehörgangsexostosen, die aber den Gehörgang zunehmend einengen. Gehörgangsekzeme, Cerumen obturans und Gehörgangsentzündungen treten dann gehäuft auf.

Diagnose: Gehörgangsexostosen

Therapeutisches Vorgehen: Vorbeugend wurde von HNO-Ärzten ein Gehörschutz für Wassersportler entwickelt (Abb. 10), der Gehörgangsexostosen verhindern kann (Diveline Neuroth).

Störende Exostosen werden operativ abgetragen.

Hier finden Sie eine Auswahl weiterführender Literatur zum Thema!

Schmäl F et al. (Hrsg.): Tipps & Tricks für den Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001; doi: 10.1007/978-3-642-56912

Becker W et al. (Hrsg.): Atlas der Hals-Nasen-Ohren.Krankheiten einschliesslich Bronchien und Ösophagus. Thieme 1983; ISBN-13: 9783133058025

Strutz J et al. (Hrsg.): Praxis der HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie. Thieme 2017; ISBN: 978-3-13-241893-6

Schäffler A, Renz U (Hrsg.): Klinikleitfaden Hals-,Nasen-, Ohrenheilkunde. Jungjohann 1993; ISBN: 9783824312139

Zenner HP: Praktische Therapie von Hals-Nasen-OhrenKrankheiten. Schattauer 2008; ISBN: 978-3-7945-2264-4

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung von Insomnie

Als State-of-the-Art-Behandlung der Schlafstörung Insomnie gilt die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Erst wenn durch die Behandlung mit KVT-I keine ausreichende ...

Kreuzfahrtmedizin in der Karibik

Wer sich auf eine Kreuzfahrt in die Karibik begibt, sollte (vorab) mögliche gesundheitliche Risiken bedenken: Infektiöse Tropenkrankheiten lauern vor allem bei Landgängen, an Bord ist ...

Management von Rückenschmerzen

Wirbelsäulenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden in der Hausarztpraxis, auch Kinder und Jugendliche sind bereits davon betroffen. Ein richtungsweisendes Kriterium für ...