Effektive und sichere Infiltrationen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Wie bei den röntgengezielten schmerztherapeutischen Verfahren handelt es sich auch bei ultraschallgezielten Infiltrationen um interventionelle Punktionsverfahren, also die mittels Bildgebung kontrollierte Führung von Kanülen oder Kathetern. Im Gegensatz zu den Erstgenannten, welche jedenfalls den Standard der interventionellen Schmerztherapie rund um den Bewegungsapparat darstellen, sind die ultraschallgezielten Infiltrationen in diesem Bereich noch nicht sehr weit verbreitet. Während interventionelle Radiologen Punktionen im Weichteilbereich schon seit langer Zeit ultraschallgezielt durchführen und Anästhesisten ultraschallgezielte periphere Nervenblockaden perioperativ ebenso schon eine ganze Weile erfolgreich anwenden, haben Orthopäden die Möglichkeiten dieses Instruments erstaunlicherweise erst vor relativ kurzer Zeit für sich entdeckt. Schließlich ist nicht in jeder Ordination ein Röntgengerät verfügbar, geeignete Ultraschallgeräte hingegen sind relativ weit verbreitet und in der Anschaffung wie auch im Betrieb deutlich einfacher und günstiger.

Einsatzgebiete

Haupteinsatzgebiete der ultraschallgezielten Schmerztherapie am Bewegungsapparat sind Wirbelsäule und große Gelenke, wobei lokale Schmerzen über Hals-, Brust oder Lendenwirbelsäule wie auch ausstrahlende Schmerzen in Arme oder Beine prinzipiell behandelbar sind. Auch vertebragene Kopfschmerzen lassen sich in vielen Fällen elegant und anhaltend lindern. Mit etwas Übung lassen sich schließlich kleine Gelenke im Bereich von Händen oder Füßen zuverlässig und rasch intraartikulär erreichen.

Technische Voraussetzungen

Im günstigsten Fall verfügt der Behandler über ein Ultraschallgerät mit einem Linearschallkopf mit einer Frequenz von mindestens 9MHz sowie einem Sektorschallkopf und der Möglichkeit, Gefäße mittels Farb- oder Powerdoppler zu identifizieren. Während Linearschallköpfe zwischen 9 und 12MHz für gewöhnlich den besten Kompromiss aus Auflösung und Eindringtiefe im muskuloskelettalen Bereich darstellen, bieten Sektorschallköpfe bei tendenziell niedrigerem Frequenzbereich eine höhere Eindringtiefe, was speziell im Bereich der Lendenwirbelsäule bei ausgeprägterem Weichteilmantel des Patienten von Vorteil ist. Gerade bei intraartikulären oder epiduralen Anwendungen ist steriles Arbeiten unabdingbar. Neben sterilem Ultraschallgel sind zu diesem Zweck auch sterile Ultraschall-Transducer-Überzüge erhältlich.

Durchführung

Steriles Arbeiten ist einerseits durch die Verwendung der schon erwähnten sterilen Ultraschallgels sowie Transducer-Überzüge möglich, andererseits vertrauen diverse erfahrene Nutzer nach ausgiebiger lokaler Desinfektion auch schlicht auf einen ausreichenden Abstand zwischen Transducer und Einstichstelle. Während herkömmliche Kanülen in Abhängigkeit vom Winkel relativ zum Transducer im Gewebe oftmals kaum sichtbar sind und man die Nadellage nur anhand der Bewegungen des umliegenden Gewebes sowie kleiner applizierter Testvolumina visualisieren kann, bieten einige Hersteller Kanülen mit spezieller Oberflächenbearbeitung an, welche in verschiedensten Winkeln eine verbesserte direkte Darstellbarkeit der Kanüle ermöglichen soll. Hinsichtlich der technischen Durchführung unterscheidet man im Wesentlichen zwei Techniken, welche sich in Hinblick auf die Position der Einstichstelle in Relation zum Transducer unterscheiden.

"In-plane"-Technik

Bei der sogenannten "In-plane"-Technik erfolgt der Einstich in Verlängerung der Längsseite des Transducers. Somit ist der Weg der Kanüle im günstigsten Fall von knapp subkutan bis zum Erreichen der Zielstruktur durchgehend zu verfolgen. In den meisten Fällen ist die "In-plane"-Technik somit zu bevorzugen, bei eingeschränkten Platzverhältnissen wie beispielsweise an der Halswirbelsäule aber oftmals nicht anwendbar.

"Out-of-plane"-Technik

Die "Out-of-plane"-Technik beschreibt ein Punktionsverfahren, bei dem der Eintrittspunkt der Kanüle seitlich neben der Längsseite des Transducers gewählt wird. Somit ist die Kanüle erst bei Durchtritt durch die Ultraschallebene punktförmig sichtbar, was im günstigsten Fall erst bei Erreichen der Zielstruktur der Fall ist. Die "Out-of-plane"-Technik bietet sich als Alternative zur "In-plane"-Technik in erster Linie bei den schon angesprochenen Infiltrationen an der Halswirbelsäule an.

Ultraschallgezielte Therapien an der Wirbelsäule

Epidurale Infiltrationen

Brachialgien und Ischialgien, verursacht durch akute Bandscheibenvorfälle, aber auch durch degenerativ bedingte Veränderungen wie Vertebrostenosen und Neuroforamenstenosen, lassen sich auch durch periradikuläre Injektionen oftmals wirkungsvoll besänftigen. Freihändige, sich an palpablen anatomischen Strukturen orientierende periradikuläre Injektionstechniken wie beispielsweise die Reischauer-Blockade können mittels Ultraschallkontrolle weitaus effektiver und sicherer durchgeführt werden. Über den Hiatus sacralis applizierte Spülungen des Wirbelkanals mit ausreichend Volumen und Zusatz eines Kortikoids sind therapeutisch meist ebenso sehr erfolgreich und die korrekte Kanülenlage ist mittels Ultraschall auch gut kontrollierbar. Während diese Technik bei schlanken Patienten auch oftmals rein palpatorisch gut möglich ist, finden sich bei adipösen Patienten kaum mehr tastbare Referenzpunkte. Bei beiden Techniken ist unter Ultraschallkontrolle ein epiduraler Abfluss der Medikation mangels der Darstellbarkeit eines entsprechenden Kontrastmittels sowie der knöchern bedingten eingeschränkten Sichtverhältnisse nie sicher beweisbar.

Möglichkeiten bei Facettgelenks- und Iliosakralgelenksschmerzen

Neben den erwähnten Nervenwurzelkompressionssyndromen verursachen oft auch die Zwischenwirbelgelenke oder das Kreuzdarmbeingelenk Schmerzen, welche abgesehen von dem typischen Lokalschmerz auch durchwegs in Kopf, Arme oder Beine ausstrahlende Beschwerden verursachen können. Oft sind diese schmerzursächlichen Gelenke schon anhand der Bildgebung im Sinne aktivierter Arthrosen identifizierbar. Mittels Ultraschall sind nachweislich intraartikuläre wie auch periartikuläre Infiltrationen an die Facettgelenke der Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule sowie auch das Kreuzdarmbeingelenk risikoarm unter Darstellung etwaiger Blutgefäße sowie weiterer vulnerabler Strukturen in unmittelbarer Umgebung wie etwa der Pleura durchführbar.

Ansätze bei diskogenen Schmerzen

Diskogene Schmerzen der kaudalen Lendenwirbelsäule sind versuchsweise mittels sakralepiduraler Infiltration behandelbar, darüber hinausgehende Behandlungsansätze sowie diskogene Beschwerden der Hals- und Brustwirbelsäule sind den röntgengezielten Verfahren vorbehalten.

Große Gelenke

Ultraschallgezielte Infiltrationen an großen Gelenken bewähren sich vor allem dann, wenn eine intraartikuläre Applikation der verwendeten Medikation unbedingt erforderlich ist. Dies ist einerseits der Fall, wenn mittels Lokalanästhetikum die selektive Blockade eines möglichen Schmerzgenerators im Sinne der erweiterten Differenzialdiagnostik geplant ist, wobei im Speziellen die Unterscheidung zwischen Halswirbelsäulen- und Schulterbeschwerden sowie Lendenwirbelsäulen- und Hüftschmerzen gemeint ist. Andererseits sollte dies bei der Verwendung von nur lokal sinnvoll wirksamen Substanzen wie beispielsweise Hyaluronsäure oder auch "platelet rich plasma", welche letztlich auch meist mit einem finanziellen Mehraufwand für den Patienten einhergehen, mittlerweile eine Conditio sine qua non darstellen. Diagnostische Nervenblockaden vor etwaigen Denervierungseingriffen werden an Knie- und Schultergelenk im günstigsten Fall kombiniert röntgen- und ultraschallgezielt durchgeführt. Auch periartikuläre Anwendungen, wie beispielsweise Eröffnen eines Kalkdepots bei Tendinitis calcarea mittels "dry needling", erweitern das Spektrum der ultraschallgezielten Therapie rund um große Gelenke und erhöhen die Effizienz der Infiltrationstherapien weiter.

Limitationen des Verfahrens

Wie schon erwähnt, ist mittels Ultraschall zwar die korrekte Kanülenlage überprüfbar, die Darstellung der Zielstrukturen und auch der Ausschluss eines Gefäßanschlusses mittels Kontrastmittel sind jedoch nicht möglich. Somit sind vor allem epidurale Anwendungen nie wirklich als solche zu beweisen und auch diagnostische Nervenblockaden sind in diesem Zusammenhang nur bedingt verwertbar.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung von Insomnie

Als State-of-the-Art-Behandlung der Schlafstörung Insomnie gilt die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Erst wenn durch die Behandlung mit KVT-I keine ausreichende ...

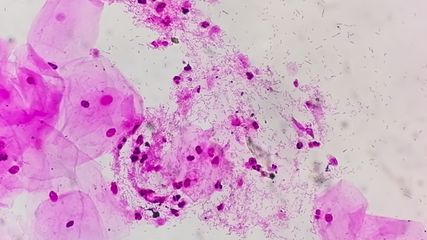

Bakterielle Vaginose

Juckreiz im weiblichen Genitalbereich ist ein häufiges und oft stark beeinträchtigendes Symptom unterschiedlichster Ursachen. Diese dreiteilige Serie stellt drei Erkrankungen mit ...

Management von Rückenschmerzen

Wirbelsäulenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden in der Hausarztpraxis, auch Kinder und Jugendliche sind bereits davon betroffen. Ein richtungsweisendes Kriterium für ...