Suizidgefahr erkennen – und handeln

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

In Österreich hat die Suizidrate in den vergangenen 30 Jahren stetig abgenommen: 1986 erreichte sie einen Höchststand von fast 30 pro 100000 Einwohner, 2017 lag sie bei knapp 15/100000.1

Dennoch nehmen sich noch immer jeden Tag mehr als drei Menschen in Österreich das Leben, wie Kapitany erklärte. "Deutlich ist der große Unterschied zwischen den Geschlechtern", betonte er. So begehen fast viermal mehr Männer als Frauen Suizid.1 "Wir müssen bei den Männern daher schon fast von einer Risikogruppe sprechen", sagte Kapitany. Einer der Gründe dafür sei, dass Männer sich schwerer tun, bei Krisen Hilfe zu suchen und anzunehmen. "Das macht es auch schwerer, in der Hausarztpraxis über persönliche Not und Leid zu sprechen", erklärte der Facharzt für Psychiatrie und praktizierende Psychotherapeut.

Ursachen und Einschätzung von Suizidalität

Häufig sind Lebenskrisen Auslöser eines Suizidssowie psychische und seltener auch körperliche Krankheiten können dazu führen. Außerdem gebe es den sogenannten Bilanzsuizid, so Kapitany. Dazu komme es, wenn Menschen auf ihr Leben zurückblicken und zum Entschluss kommen, dass das Leben keinen Sinn mehr hat. Oft spielen dabei auch körperliche und/oder psychische Faktoren eine Rolle.

Bei der Einschätzung des Suizidrisikos ist die Anwendung des Fünf-Säulen-Modells hilfreich (Tab. 1). Die erste Säule steht für das basale Risiko und beinhaltet Faktoren wie psychische Krankheiten, Suizidversuche in der Vorgeschichte und Risikogruppen, zum Beispiel ältere Menschen und Männer (vor allem sozial isolierte).

Die weiteren vier Säulen beschreiben die aktuelle Suizidalität. Sie umfasst suizidale Inhalte und die Entwicklung von Suizidgedanken ebenso wie die äußere Situation des Patienten (soziales Umfeld, Lebenssituation, Krisen etc.). Beurteilt wird darüber hinaus der aktuelle psychische Zustand des Patienten, wie das Vorliegen eines präsuizidalen Syndroms. Und als letzte Säule ist die Beziehungsgestaltung zwischen Arzt und Patient wichtig: Wie reagiert der Patient? Kann man ihn noch im Gespräch erreichen? Ist er kooperationsbereit?

Risikofaktor psychische Störungen

Besonders bei affektiven Störungen ist das Suizidrisiko erhöht, bei Depressionen zum Beispiel um den Faktor 20.2 Wird eine vorliegende Depression nicht adäquat behandelt, so steigt laut Kapitany das Risiko um das Dreifache an. Bei bipolaren Störungen ist das Suizidrisiko etwa um den Faktor 15 erhöht; gefährdet seien vor allem Patienten, bei denen die Depression im Vordergrund stehe, sagte der Psychiater.2

Doch es gibt auch andere Risikofaktoren. "Wir wissen, dass die Suizidalität bei Drogenabhängigen eine große Rolle spielt", so Kapitany. Bei Alkoholabhängigkeit sei das Risiko zwar geringer, steige aber stark an, wenn andere Krankheiten wie eine Depression hinzukommen. Oft würden die Patienten ihren Alkoholkonsum vor dem Suizid noch steigern, erklärte er. Weitere psychische Krankheiten, die mit einem erhöhten Suizidrisiko einhergehen, sind die Anpassungsstörung, wie sie in Lebenskrisen vorkommt, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen und Schizophrenie.2

Suizidale Inhalte/Entwicklung

"Es ist wichtig zu wissen, dass eine Suizidabsicht in den allermeisten Fällen nicht spontan entsteht. In der Regel handelt es sich um eine Entwicklung über Tage, Wochen oder sogar Monate", betonte Kapitany. Deshalb sei es notwendig, im Einzelfall herauszufinden, wie weit diese Entwicklung fortgeschritten ist und wie ernsthaft die Inhalte sind. Dazu müsse das Thema offen, aber feinfühlig angesprochen werden. "Für Menschen mit Suizidgedanken ist es eine Erleichterung, wenn sie darauf angesprochen werden", erklärte er. So sollte man fragen nach:

-

Hoffnungslosigkeit und passivem Todeswunsch

-

aktivem Selbsttötungswunsch

-

suizidalen Handlungsvorstellungen

-

Suizidplänen

-

Suizidvorbereitungen

"Je konkreter die Vorstellungen eines Patienten sind, umso gefährlicher ist die Situation", warnte Kapitany.

Im Gegensatz zu psychischen Krankheiten, bei denen häufig ein chronisches Suizidrisiko besteht, geht es bei Lebenskrisen und Traumata um akute, meist einmalige Episoden erhöhten Risikos. Das offene Gespräch und entsprechende Hilfsangebote, um die Krise zu bewältigen, lassen suizidale Gedanken wieder verschwinden. Allerdings besteht laut Kapitany die Gefahr einer Chronifizierung, wenn beispielsweise Alkoholmissbrauch oder Krankheiten hinzukommen.

Psychischer Zustand und Befindlichkeit

Erste Anzeichen einer Lebenskrise sind oft Unruhe, Nervosität, Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Auch häufiges Grübeln, negative Gefühle und eine Beeinträchtigung des Selbstwerterlebens weisen auf eine Krise hin. In all diesen Fällen müsse ein Arzt hellhörig werden, so Kapitany, denn daraus könne sich ein depressiver Zustand entwickeln, besonders bei lang anhaltenden Belastungen, zunehmender Erschöpfung, wiederholtem Scheitern von Lösungsversuchen und einem Gefühl der Ausweglosigkeit/Ohnmacht.

Basis der Suizidprävention: das Gespräch

In der Praxis ist das vertrauensvolle Arzt-Patienten-Gespräch ein wichtiger Baustein der Suizidprävention. Dabei komme es darauf an, dem Patienten zuzuhören und ihm das Gefühl zu vermitteln, dass er verstanden und ernst genommen wird, erklärte der Psychiater. Dadurch werde der Patient besser erreichbar und es könnten tragfähige Vereinbarungen für das weitere Vorgehen getroffen werden. "Ist dies nicht möglich, kann der Kontakt nur schwer hergestellt werden, verharmlost der Patient sogar sein Leiden, dann handelt es sich um eine besonders kritische Situation. Dann kann auch eine stationäre Aufnahme notwendig sein, vor allem, wenn ein unterstützendes soziales Netz fehlt", warnte er. Tabelle 2 gibt eine kurze Anleitung für das ambulante Vorgehen.

Für die medikamentöse Behandlung stehen symptomorientierte Medikamente für die akute Therapie zur Verfügung, unter anderem Tranquilizer, die aber immer nur kurzfristig und engmaschig ärztlich kontrolliert eingesetzt werden dürfen, und andere schlaffördernde Mittel. In der längerfristigen krankheitsorientierten Therapie werden Antidepressiva eingesetzt. Sie werden einschleichend dosiert und sollten immer eine Serotoninkomponente enthalten, damit keine einseitige Antriebssteigerung bei fortbestehender Suizidalität ausgelöst wird.

Bericht:

Dr. Corina Ringsell

Quelle:

Vortrag "Suizidgefahr erkennen – der psychiatrische Akutpatient" von Dr. Thomas Kapitany, Allgemeine+ Herbstquartett, 12. Oktober 2019, Wien

Literatur:

-

Statistik Austria

-

Harris EC, Barraclough B: Suicide as an outcome for mental disorders. A meta-analysis. Br J Psychiatry 1997; 170: 205-28

Weiterführende Informationen:

Das könnte Sie auch interessieren:

Behandlung von Insomnie

Als State-of-the-Art-Behandlung der Schlafstörung Insomnie gilt die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I). Erst wenn durch die Behandlung mit KVT-I keine ausreichende ...

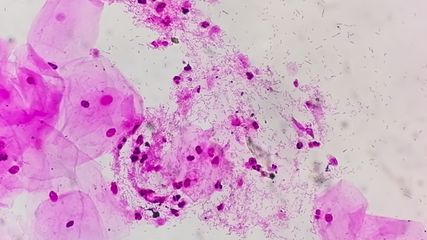

Bakterielle Vaginose

Juckreiz im weiblichen Genitalbereich ist ein häufiges und oft stark beeinträchtigendes Symptom unterschiedlichster Ursachen. Diese dreiteilige Serie stellt drei Erkrankungen mit ...

Management von Rückenschmerzen

Wirbelsäulenschmerzen zählen zu den häufigsten Beschwerden in der Hausarztpraxis, auch Kinder und Jugendliche sind bereits davon betroffen. Ein richtungsweisendes Kriterium für ...