Neue Medikamente gegen Infektionen

Bericht:

Regina Scharf, MPH

Redaktorin

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Ferien im Ausland sind wieder ein Thema. Wir beginnen deshalb unser Infektiologie-Update mit den Neuigkeiten im Bereich der Reisemedizin und stellen das Thema Covid-19 für einmal hinten an. Wenn Sie bis zum Schluss dranbleiben, erfahren Sie, wie die zukünftige Impfstrategie gegen SARS-CoV-2 aussehen könnte.

Eine wichtige Änderung im Bereich der Reisemedizin betrifft die Tollwutimpfung. Tollwut (Rabies) tritt auf allen Kontinenten mit Ausnahme der Antarktis auf und wird häufig über Tierbisse und Kratzer, v.a. durch infizierte Hunde, übertragen. Jedes Jahr erhalten weltweit Millionen von Menschen eine Postexpositionsprophylaxe (PEP) gegen Tollwut. Nicht behandelte Tollwutinfektionen verlaufen fast immer tödlich. Jeder Verdacht oder bestätigter Fall von Tollwut ist meldepflichtig.

Kürzlich wurde das Tollwut-Impfschema von der World Health Organization angepasst und vom Bundesamt für Gesundheit übernommen.1, 2 Neu ist, dass die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) anstelle von 3 nur noch 2 Impfdosen umfasst, die am Tag 0 und zwischen den Tagen 7 und 28 verabreicht werden. Nach Ablauf eines Jahres wird bei erneuten Reisen in ein Tollwutrisikogebiet eine Auffrischungsimpfung empfohlen.

PEP: Wundversorgung und Immunisierung

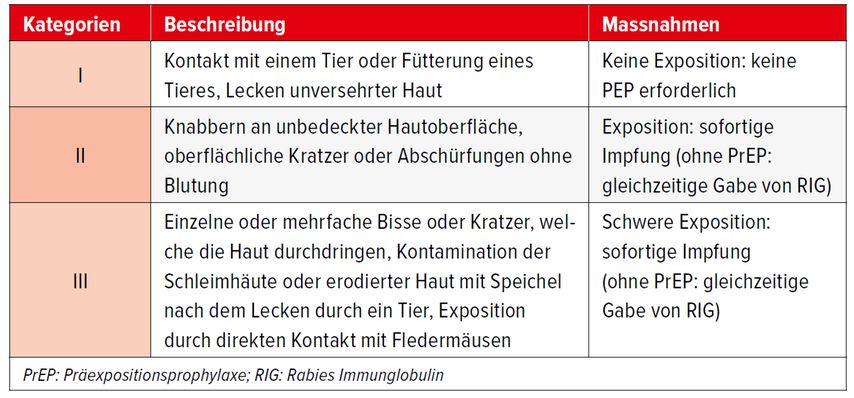

Kommt es zu einer Exposition gegenüber dem Tollwutvirus, sollte unverzüglich eine Postexpositionsprophylaxe (PEP) eingeleitet werden. Indiziert ist eine PEP, wenn die Haut durch Bisse oder Kratzer verletzt wurde (beispielsweise auch bei Erwachen mit einer Fledermaus im Zimmer) sowie bei mukosaler oder inhalativer Exposition. «Bei Hunden und Katzen, die nicht aus einem Gebiet mit terrestrischer Tollwut stammen, ist mit Ausnahme einer Tetanus-Impfung und allenfalls antibiotischen Therapie keine Behandlung notwendig», sagte Prof. Dr. med. Stefan Kuster vom Kantonsspital St. Gallen am virtuellen Ärzteforum in Davos. Bei unbekannten oder importierten Tieren sei dagegen eine PEP indiziert. Ein Flussdiagramm zur Risikoevaluation und dem Vorgehen bei Tollwutexposition wurde im BAG-Bulletin veröffentlicht.

Die PEP besteht immer aus der Wundversorgung und einer aktiven, gegebenenfalls passiven Immunisierung. Nach der Exposition durch ein tollwutverdächtiges Tier sollte die Wunde so schnell wie möglich für die Dauer von 15 Minuten mit Wasser und alkalischer Seife ausgewaschen und wenn möglich desinfiziert werden. Personen mit einer PrEP erhalten 2 Auffrischungsimpfungen (Tag 0 und 3). Nach 14 Tagen wird eine Kontrolle des Antikörpertiters durchgeführt. Personen ohne PrEP erhalten 4 Impfungen (Tag 0, 3, 7, 14), gefolgt von einer serologischen Kontrolle am Tag 21. Bei Personen der WHO-Kategorie II und III ist zusätzlich eine passive Immunisierung mit humanem Tollwut-Immunglobulin (Berirab®) in und um die Wunde indiziert (Tab. 1).1

Ein Update gab es auch zur PEP von Herpes-B-Viren nach Kratz- oder Bissverletzungen durch Makaken.3 Die Primaten leben unter anderem an gewissen Stränden oder Tempelanlagen in Thailand und sind sehr zutraulich. Herpes-B-Viren sind bei Makaken endemisch und führen zu milden Verläufen – ähnlich einer humanen Herpes-simplex-Infektion. Bei Menschen führt die Infektion in seltenen Fällen zu einer schwerwiegenden Enzephalomyelitis. Diese endet in 80% der Fälle tödlich. Verhindert werden kann ein solcher Verlauf durch eine PEP mit Valaciclovir (3x 1g für 14 Tage).

Globale infektiologische Herausforderungen

Tuberkulose, HIV/Aids und Diarrhö sind auf globaler Ebene die dominierenden infektiologischen Probleme. Daran hat auch die Covid-19-Pandemie nichts geändert. Neue Entwicklungen gibt es vor allem in der HIV-Prävention. Die Hoffnungen auf eine Impfung haben sich allerdings vorläufig zerschlagen, nachdem eine Phase-IIb/III-Studie mit einem vektorbasierten adjuvantierten HIV-1-Impfstoff aufgrund fehlender Wirksamkeit vorzeitig gestoppt wurde.4 Auch die regelmässige parenterale Verabreichung von neutralisierenden Antikörperinfusionen hat bisher keinen Nutzen in der Infektionsverhütung gezeigt, wie stellvertretend die aktuellen Ergebnisse einer grossen Studie zeigen.5 Bewiesen ist dagegen die Wirksamkeit einer Präexpositionsprophylaxe (PrEP) mit antiretroviralen Medikamenten bei Personen mit einem hohen Risiko für eine HIV-Infektion. Neben dem häufig zur PrEP eingesetzten Behandlungsschema mit Tenofovir/Emtricitabin (TDF/FTC; Truvada®) könnte der kürzlich zugelassene HIV-Integrasehemmer Cabotegravir (Vocabria®) eine weitere Behandlungsoption darstellen. Eine Studie, die eine PrEP mit Cabotegravir versus TDF/FTC untersuchte, zeigte, dass das Risiko für eine HIV-Infektion verglichen mit TDF/FTC um 90% reduziert werden konnte.6

Zu welchen neuen Herausforderungen für die Public Health die klimatischen Veränderungen führen, zeigt eine Untersuchung in der Zeitschrift «Eurosurveillance».7 Gemäss dieser breitete sich das mehrheitlich durch den Biss infizierter Culexmücken – zu denen auch unsere Hausmücke zählt – übertragene West-Nile-Virus (WNV) im untersuchten Zeitraum zwischen 2010 bis 2018 zunehmend aus Südosteuropa Richtung Norden aus. Ein deutlicher Anstieg von WNV-Infektionen wurde in den Jahren 2010 (n=391) und 2018 (n=1993) verzeichnet. Im Jahr 2010 traten die meisten Fälle in Griechenland (n=262; 17%) und Rumänien (n=57; 15%) auf. Im Jahr 2018 wurden in Italien (n=610; 31%), Serbien (n=415; 21%) und Griechenland (n=311; 16%) die höchsten Infektionsraten registriert. WNV-Infektionen verlaufen mehrheitlich asymptomatisch. Bei ca. 20% der Betroffenen treten Influenza-ähnliche Symptome auf. Etwa 1% entwickeln neuroinvasive Erkrankungen («West-Nile neuroinvasive disease», WNND) wie Enzephalitis, Meningoenzephalitis oder Meningitis. Unter den im Jahr 2018 registrierten 610 WNF-Infektionen in Italien waren 243 Fälle einer WNND, 49 Patienten verstarben. Dies entspricht einer «case fatality rate» von 20%.

Intranasale Impfstoffe: fehlendes Puzzleteil auf dem Weg zur Endemie?

Die aktuell verfügbaren i.m. Vakzine sind sehr effektiv, um schwere Covid-19-Verläufe zu verhindern und die Zahl der Hospitalisationen und Todesfälle zu senken. «Sie erzeugen aber eine ungenügende mukosale Immunität der Atemwege und haben daher kaum einen Effekt auf die frühe Transmission von SARS-CoV-2», sagte Prof. Dr. med. Daniel Paris vom Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, an einer virtuellen Veranstaltung zum Thema Infektionskrankheiten und Public Health.

Ein Ausweg aus diesem Dilemma könnten intranasal zu applizierende Impfstoffe sein. Erste Studiendaten bestätigen, dass diese sowohl zu einer mukosalen wie systemischen Immunantwort führen und so auch zu einem ausgeprägten Effekt auf die frühe Krankheitsübertragung. Aktuell befinden sich zwölf intranasal zu applizierende Impfstoffkandidaten in klinischen Studien. Darunter Virusvektor- oder Protein-Impfstoffe und Impfstoffe mit attenuierten Lebendviren. Untersucht werden auch Neuentwicklungen, wie die Verwendung von Polymersomen. Die Nanopartikel können für den Transport von genetischem Material, Proteinen, Adjuvanzien etc. eingesetzt werden und haben den Vorteil, dass sie bei Raumtemperatur gelagert werden können.

«Eine mögliche Strategie ist, dass wir mit der i.m. Basisimpfung primär das Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung kontrollieren», so Paris. Mit der ergänzend eingesetzten, variantenspezifischen intranasalen Booststrategie liesse sich die Virustransmission verhindern. Beides zusammen könnte ein Weg aus der Pandemielage und zurück in die Normalität sein.

Quelle:

Veranstaltungsreihe «Infektionskrankheiten und Public Health», Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Public Health (EBPI) der Universität Zürich.

Covid-19: Richtlinien für einefrühe Antikörpertherapie

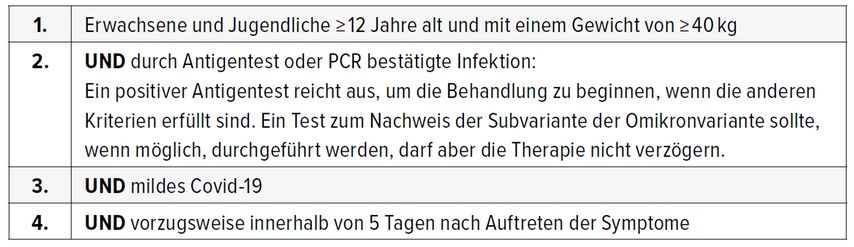

Die Diskussion um den Einsatz von Antikörpertherapien zur Vorbeugung schwerer Covid-19-Verläufe ist etwas in den Hintergrund geraten, seitdem die Omikronvariante das Pandemiegeschehen dominiert. Die Schweizerische Gesellschaft für Infektionskrankheiten (SSI) und die Clinical Care Group (CCG) der Swiss National Covid-19 Science Task Force haben jedoch kürzlich Richtlinien für den frühen Einsatz von Antikörpern und «direct-acting antivirals» (DAA) erstellt (Tab. 2).8 Die Kosten der parenteralen Therapie werden nur im ambulanten Setting übernommen. «In der aktuellen Pandemiephase bekommen nur noch schwer immunsupprimierte Patienten, die die o.g. Kriterien erfüllen, eine Antikörpertherapie appliziert», sagte Kuster. Damit seien die Kapazitäten gut ausgeschöpft.

Tab. 2: Kriterien für die Behandlung mit Antikörpern oder direkten Virostatika bei Covid-19 (adaptiert nach CCG-SSI)7

Noch nicht gegen Covid-19 zugelassen, aber mögliche Therapieoptionen für ambulante Patienten für die Zukunft sind die DAA Molnupiravir, Nirmatrelvir/Ritonavir, Remdesivir. Wie die Ergebnisse der MOV-e-OUT-Studie zeigen, kann das ursprünglich zur Influenzatherapie entwickelte Molnupiravir die Wahrscheinlichkeit für eine Hospitalisation oder Tod bei ambulanten Risikopatienten um ca. 30% reduzieren.9 «Mit einer «number-needed-to treat» (NNT) von 33 wird das Medikament bei den verfügbaren Behandlungsoptionen vermutlich nicht als Erstlinientherapie bei Risikopatienten eingesetzt werden», so der Infektiologe. Eine deutlichere Reduktion der Hospitalisationen oder Todesfälle (88% vs. Placebo) bei Risikopatienten konnte durch eine 5-tägige Kombinationstherapie mit Nirmatrelvir plus Ritonavir erzielt werden.10 Unklar ist aber, welche Folgen die orale Kombinationstherapie aufgrund ihres hohen Interaktionspotenzials bei schwer immunsupprimierten Personen mit multipler Begleitmedikation hat. Eine in etwa vergleichbare hohe Risikoreduktion für Hospitalisationen und Todesfälle wurde auch durch die frühe ambulante Behandlung von Risikopatienten mit Remdesivir (Veklury®) erzielt.11 Remdesivir wird bereits zur Behandlung schwerer Covid-19-assoziierter Pneumonien im Spital eingesetzt. Die Durchführung im ambulanten Setting gestaltet sich aufgrund des Therapieschemas und der parenteralen Verabreichung kompliziert.

Einschränkend muss erwähnt werden, dass sich die hier genannten Studienergebnisse auf Untersuchungen mit Patienten beziehen, die mit früh zirkulierenden Varianten von SARS-CoV-2 infiziert waren. «Bei einer Omikroninfektion liegt die NNT wahrscheinlich um einiges höher», so Kuster.

Quelle:

Ärzteforum Davos – Online, 7.–11. März 2022

Literatur:

1 World Health Organization. Rabies vaccines: WHO position paper, April 2018 – Recommendations. Vaccine 2018; 36: 5500-03 2 Aktualisierung der Richtlinien und Empfehlungen «Prä- und postexpositionelle Tollwutprophylaxe beim Menschen». BAG-Bulletin 15 vom 12. April 2021 3 Cohen JI et al.: Recommendations for prevention of and therapy for exposure to B virus (cercopithecine herpesvirus 1). Clin Infect Dis 2002; 35: 1191-203 4 Gray GE et al.: Vaccine efficacy of ALVAC-HIV and bivalent subtype C gp120-MF59 in adults. N Engl J Med 2021; 384: 1089-1100 5 Corey L et al.: Two randomized trials of neutralizing antibodies to prevent HIV-1 acquisition. N Engl J Med 2021; 384: 1003-14 6 Delany-Moretlwe S et al.: Long acting injectable cabotegravir is safe and effective in preventing HIV infection in cisgender women: interim results from HPTN 084. HIV Research for Prevention Conference (R4P) virtual, 27. Januar 2021 7 Young JJ et al.: Epidemiology of human West Nile virus infections in the European Union and European Union enlargement countries, 2010 to 2018. Eurosurveillance 2021; 26. Einsehbar unter: www.eurosurveillance.org 8 Kriterienliste CCG-SSI, 15. März 2022. Einsehbar unter www.bag.admin.ch 9 Bernal AJ et al.: Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients. N Engl J Med 2022; 386: 509-20 10 Hammond J et al.: Oral Nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19. N Engl J Med 20223861397-1408 11 Gottlieb RL et al.: Early remdesivir to prevent progression to severe Covid-19 in outpatients. N Engl J Med 2022; 386: 305-15

Das könnte Sie auch interessieren:

Polymyalgia rheumatica – Was suchen? Wie behandeln?

Die Polymyalgia rheumatica (PMR) gehört zu den häufigsten autoimmunen/entzündlichen rheumatischen Erkrankungen im Alter von >50 Jahren mit einer Inzidenz von 111/100000 Personen.1,2 ...

Biomarker, Ethik und Translation in die Praxis

Die Alzheimererkrankung beginnt Jahrzehnte, bevor erste Gedächtnisprobleme sichtbar werden. In dieser langen stillen Phase werden im Gehirn Prozesse angestossen, die später zu ...

Kognitive und soziale Folgen eines Schlaganfalls

Jährlich erleiden in der Schweiz rund 249 von 100000 Menschen einen Schlaganfall, dessen Folgen weit über die akute medizinische Versorgung hinausreichen. Neben motorischen ...