Blutprodukte rational einsetzen

Der Patient hat nach der Hüftoperation eine Anämie – also gibt man ihm Blut, denn er soll sich schneller erholen. Doch was man fast reflexartig macht, hat wenig wissenschaftlichen Hintergrund: In Studien ist gezeigt worden, dass Bluttransfusionen keinen Vorteil bringen oder sogar einen Nachteil. Mit Patient Blood Management, einem multidisziplinären Behandlungskonzept, lassen sich eine präoperative Anämie und Blutverlust im Spital vermeiden, und Blutprodukte werden rationaler eingesetzt. LEADING OPINIONS hat sich erkundigt, wie man PBM an seinem Spital am besten einführt, mit welchen Widerständen man zu kämpfen hat und wie man diese überwindet.

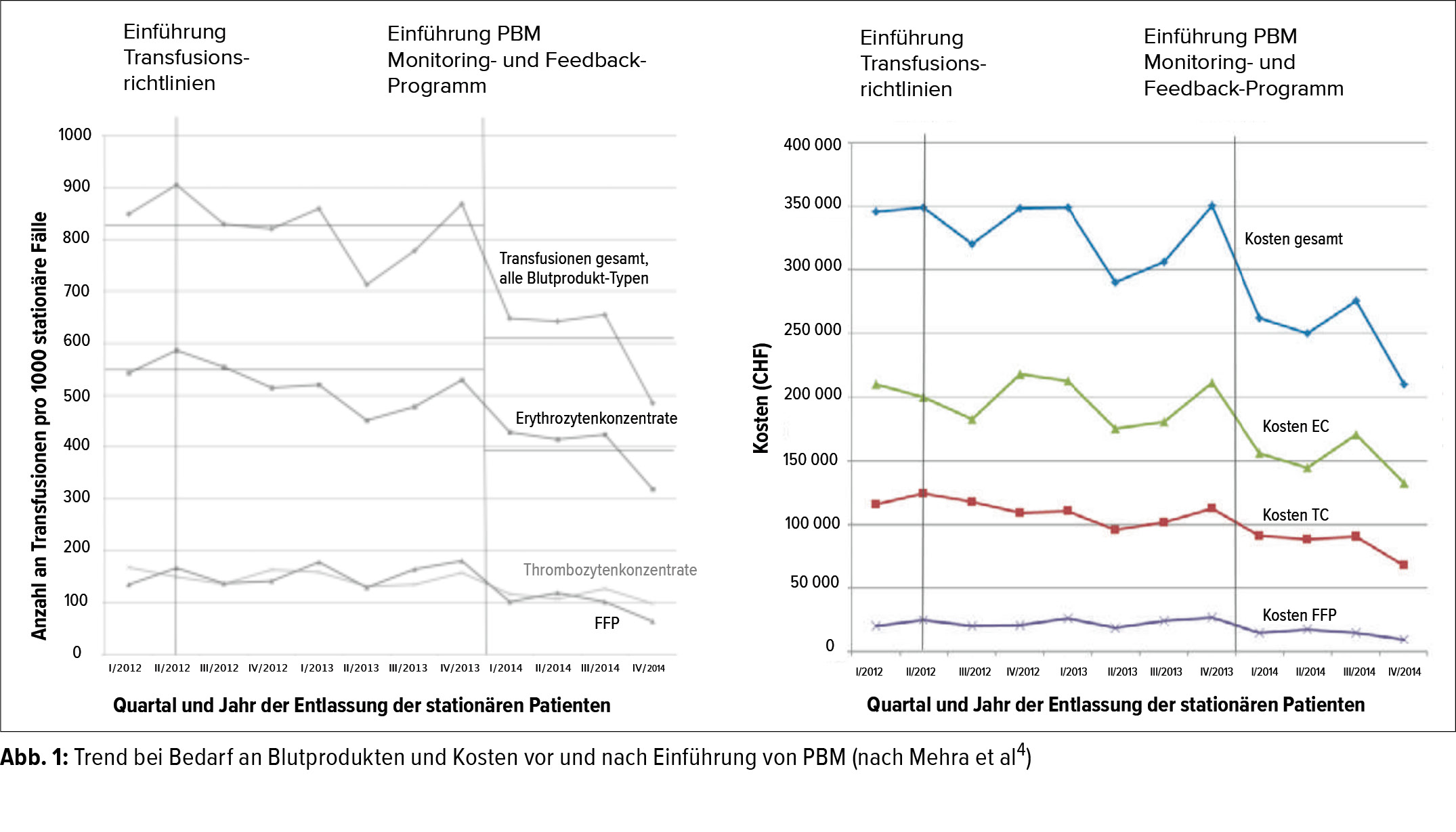

Weniger Fremdblut spart Gesundheitskosten», berichtete schon vor zwei Jahren das Schweizer Fernsehen,1 und auch der Blutspendedienst des Schweizerischen Roten Kreuzes informiert darüber auf seiner Homepage.2 Doch erkundigt man sich bei Ärzten, haben nur wenige schon davon gehört, geschweige denn es in ihrer Klinik umgesetzt. Es geht um Patient Blood Management (PBM), ein multidisziplinäres Behandlungskonzept, mit dem man eine Anämie und Blutverlust vermeidet und Blutprodukte rational einsetzt. «Jedes Spital braucht PBM», sagt Prof. Dr. med. Donat R. Spahn, Direktor des Instituts für Anästhesiologie am Universitätsspital Zürich. «Damit können wir viele Operationen ohne Bluttransfusionen durchführen, die Patienten erholen sich schneller, können früher entlassen werden und haben weniger Komplikationen.» Für die Einführung ihres PBM-Programmes am Universitätsspital Zürich wurden Spahn und sein Kollege Dr. med. Tarun Mehra im Juni mit dem Swiss Quality Award 2016 in der Kategorie «stationär» ausgezeichnet.3 Im ersten Jahr nach Einführung von PBM wurden 27 % weniger Blutprodukte verabreicht und 83 446 Franken pro 1000 Patienten respektive insgesamt mehr als zwei Millionen Franken eingespart (Abb. 1).4

Auch die Patienten profitieren von PBM: In einer aktuellen Studie mit 129 719 Patienten aus vier grossen Universitätsspitälern in Deutschland erlitten die Patienten nach Einführung von PBM seltener einen akuten Nierenschaden (2,39 % vs. 1,67 % ; p<0,001).5

«Im ersten Jahr nach Einführung von PBM wurden am USZ 27 % weniger Blutprodukte verabreicht und mehr als zwei Millionen Franken eingespart.» - D. Spahn, Zürich

Zweifel am Nutzen von Bluttransfusionen

«Lange Zeit hat niemand hinterfragt, wie wirksam Bluttransfusionen überhaupt sind», berichtet Prof. Dr. med. Kai Zacharowski, Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie an der Universität Frankfurt. 2011 ergab die FOCUS-Studie, dass Patienten nach Einsatz einer Hüftprothese nicht früher mobilisiert werden konnten, wenn sie Blutkonserven bekamen, und auch die Mortalität nicht sank.6 Selbst bei Patienten mit septischem Schock unterschied sich die 90-Tages-Mortalität nicht, wenn die Patienten schon bei einem Hb von <9g/dl Blutkonserven erhielten oder erst bei <7g/dl.7 Inzwischen belegen eine Handvoll Studien, dass Bluttransfusionen keinen Vorteil bringen oder sogar einen Nachteil, etwa dass sie bei Schädel-Hirn-Trauma das neurologische Outcome verschlechtern oder nach oberer gastrointestinaler Blutung die Mortalität erhöhen.6–11 In einer Herzchirurgie-Studie war zwar die 90-Tages-Mortalität bei den restriktiv Transfundierten etwas höher,12 aber Zacharowski glaubt den Ergebnissen nicht. «Die Studie war nicht dafür geplant, diese Frage zu beantworten, ausserdem war sie ziemlich klein.»

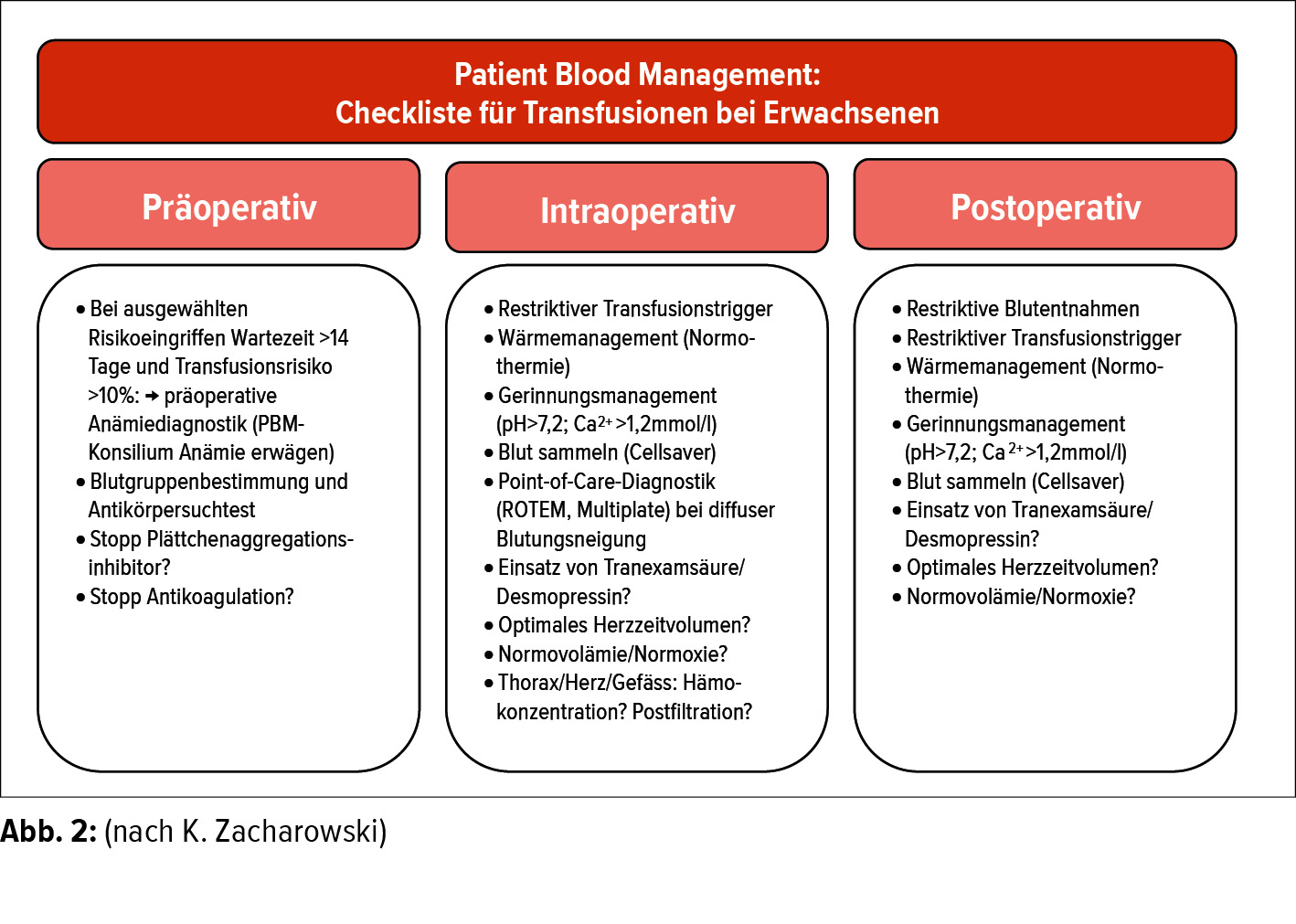

PBM besteht aus mehr als hundert einzelnen Massnahmen.13 «Welche Elemente die wichtigsten sind, hängt vom Patienten, der geplanten Operation und seinen individuellen Problemen ab», sagt Spahn. Die Massnahmen lassen sich drei Kategorien zuordnen: präoperativ nach einer Anämie suchen und sie gegebenenfalls behandeln, den intra- und postoperativen Blutverlust vermindern und Blutprodukte gezielt und zurückhaltend einsetzen (Abb. 2).

Einführung von PBM am Beispiel des USZ

Spahn begann 2006, PBM am Universitätsspital Zürich (USZ) einzuführen. «Das war anfangs nicht einfach, wir bekamen ziemlichen Gegenwind», erinnert er sich. Viele Kollegen waren wenig bereit, sich Neuem zu öffnen, oder hatten Angst, durch das restriktive Transfusionsverhalten käme es zu Komplikationen, für die sie keine Verantwortung übernehmen wollten. Die Ärztliche Direktion kam erst in einer zweiten Phase dazu. «Sie hat zum Glück schnell erkannt, dass PBM eine sinnvolle Massnahme ist, die aber am gesamten USZ umgesetzt werden müsste.» So wurden die Transfusionsrichtlinien als Weisung der Ärztlichen Direktion für das ganze USZ als verbindlich erklärt und ein elektronisches PBM-Monitoring- & Feedback-Programm eingeführt. Damit wird jede Bluttransfusion erfasst, und quartalsweise erhält jeder Klinikdirektor eine Rückmeldung. Weicht das Transfusionsverhalten zu sehr ab von den PBM-Richtlinien, hält die Kommission Rücksprache mit dem Klinikdirektor, und wenn sich nichts bessert, muss er jede Transfusion, die nicht den Richtlinien entspricht, schriftlich erklären. «Mit diesem Vorgehen wurden schon im ersten Jahr 27 % weniger Blutprodukte transfundiert», berichtet Spahn.4

Wenn man PBM einführen wolle, brauche man Hartnäckigkeit, Geduld und wissenschaftliche Fakten, so Zacharowski: «Sagt man dem Klinikdirektor, PBM senke nicht nur die Komplikationsrate, sondern spare auch noch Geld, ist das ein schlagendes Argument.» Viel erreicht er mit der Schilderung von konkreten Fallbeispielen. Wie das einer 48-jährigen Frau mit einer Eisenmangelanämie und einem Hb von 10,0g/dl. «Würde die Frau in einer grossen Operation 1800ml Blut verlieren, würde sie auf ein Hb von 8,0g/dl rutschen, was ihr Outcome verschlechtern würde», rechnet Zacharowski vor. «Würde die Anämie der Frau aber adäquat behandelt, käme sie vielleicht auf ein Hb von ungefähr 13g/dl. Durch den Blutverlust würde das Hb dann nur auf etwa 11g/dl sinken, und die Patientin bräuchte keine Transfusion.» Zusätzlich kann man den intra- und postoperativen Blutverlust auf der Intensivstation deutlich senken, etwa mit einem adäquaten Gerinnungsmanagement, Cellsavern, Normothermie und der restriktiven Handhabung von Blutentnahmen.

Zacharowski hat ausgerechnet, dass bei einem Patienten mit septischem Schock und akutem kardialem, pulmonalem und renalem Versagen in einer Woche im Schnitt 1623ml Blut abgenommen werden bzw. verloren gehen. Bei einem jungen, vorher gesunden Mann würde das Hb dadurch von 15g/dl auf 10,9g/dl sinken, bei einer älteren, gebrechlichen Frau aber von 11g/dl auf 4,8g/dl. «Wir sollten nicht wie Vampire Blut abnehmen, sondern wie Moskitos», erklärt Zacharowski. Neben strengen Indikationen, wann welcher Wert bestimmt wird, hat er den Hersteller der Blutabnahmeröhrchen gebeten, kleinere Röhrchen herzustellen, die mit weniger Blut auskommen.

«Sagt man dem Klinikdirektor, PBM senke nicht nur die Komplikationsrate, sondern spare auch noch Geld, ist das ein schlagendes Argument.» - K. Zacharowski, Frankfurt am Main

Initiale Investition zahlt sich für ein Spital rasch aus

Zacharowski hat schon vielen Kliniken geholfen, PBM einzuführen. Am liebsten macht er sich vor Ort ein Bild. Die Kosten, so schätzt der Anästhesist, belaufen sich auf rund 100 000 Franken für Analyse, Prozessbeurteilung, Schulungen sowie Erstellen von Informationsmaterial plus weitere 150 000 Franken, um einen Arzt freizustellen, der sich um PBM kümmert. «Das sind aber nur grobe Schätzungen, es kommt darauf an, wie viel PBM ein Spital will.» Spahn kam ohne zusätzliche Stellen- investition aus. «Das war aber nur dank persönlichem Engagement aller Beteiligten möglich.» Doch auch mit diesen Ausgaben würde sich die Investition rasch lohnen. «Die Klinik spart ja jedes Jahr rund 83 500 Franken pro 1000 Patienten durch die eingesparten Blutprodukte.»

PD Dr. med. Behrouz Mansouri Tale-ghani, Leitender Arzt an der Universitätsklinik für Hämatologie am Inselspital Bern, hat schon seit mehr als zehn Jahren schrittweise wesentliche Inhalte von PBM in den Klinikalltag integriert. Bis Ende dieses Jahres will er unter dem Namen «PBM» weitere Massnahmen implementieren. «Bei uns gibt es keine Widerstände von Kollegen oder Direktion», erzählt er. «Aber wie häufig bei solchen komplexen Projekten fürchten manche, es stünden nicht genügend Ressourcen zur Verfügung.»

«Seit mehr als zehn Jahren haben wir am Inselspital Bern schrittweise wesentliche Inhalte von PBM in den Klinikalltag integriert.» - B. Mansouri Taleghani, Bern

Prof. Dr. med. Luzius Steiner, Chefarzt Anästhesiologie am Universitätsspital Basel, versucht seit einem Jahr, ein PBM-Programm einzuführen. Einige Elemente hat er schon umgesetzt, etwa einen Algorithmus zum Management von Gerinnungsstörungen oder interne Transfusionsrichtlinien. «PBM ist aufwendig und es ist schwierig, alle Beteiligten zu organisieren», sagt er. Für die Behandlung einer Anämie braucht er zum Beispiel Mitarbeiter und Räume für Eiseninfusionen oder Erythropoetininjektionen. «Davon muss man die Spitalleitung erst einmal überzeugen. Ohne ein klares Ja der Klinikdirek-tion für PBM geht es nicht.»

«Ohne ein klares Ja der Klinikdirektion für PBM geht es nicht.» - L. Steiner, Basel

1 http://www.srf.ch/news/wirtschaft/weniger-fremdblut-spart-gesundheitskosten 2 http://www.blutspende.ch/de/blutspende/spenderinformationen/der_weg_ihrer_blutspende/einsatz_der_blutspende/pbm 3 http://www.fmh.ch/sqa/swiss_quality_award/gewinner.html 4 Mehra T et al: Implementation of a patient blood management monitoring and feedback program significantly reduces transfusions and costs. Transfusion 2015; 55: 2807-15 5 Meybohm P et al: Patient Blood Management is associated with a substantial reduction of red blood cell utilization and safe for patient’s outcome. Ann Surg 2016; 264: 203-11 6 Carson JL et al: Liberal or Restrictive transfusion in high-risk patients after hip surgery. N Engl J Med 2011; 365: 2453-62 7 Holst LB et al: Lower versus higher hemoglobin threshold for transfusion in septic shock. N Engl J Med 2014; 371: 1381-91 8 Hébert PC et al: A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N Engl J Med 1999; 340: 409-17 9 Robertson RS et al: Effect of erythropoietin and transfusion threshold on neurological recovery after traumatic brain injury: a randomized clinical trial. JAMA 2014; 312: 36-47 10 Hajjar LA et al: Transfusion Requirements After Cardiac Surgery. The TRACS randomized controlled trial. JAMA 2010; 304: 1559-67 11 Villanueva C et al: Transfusion strategies for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med 2013: 368: 11-21 12 Murphy GJ et al: Liberal or restrictive transfusion after cardiac surgery. N Engl J Med 2015; 372: 997-1008 13 Meybohm P et al: Patient Blood Management bundles to facilitate implementation. Transfus Med Rev 2016 [epub ahead of print]

Das könnte Sie auch interessieren:

Planetary Health als hausärztliche Aufgabe: Gesundheit im Zeitalter der ökologischen Krise

Hausärzt:innen sind geradezu prädestiniert, um den Gedanken der Planetary Health umzusetzen, denn sie verfügen über das Vertrauen, die Reichweite und die Handlungsspielräume, um ...

Mehr als nur eine trockene Angelegenheit: Die Sjögren-Erkrankung im Fokus

Die Sjögren-Erkrankung (SjD) ist eine chronisch-entzündliche, systemische Autoimmunerkrankung mit hoher klinischer Variabilität. Sie gehört zur Familie der Kollagenosen, zu der ...

Tinnitusmanagement 2025

Die Behandlung von Tinnitus hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die AWMF-Leitlinien zum Tinnitusmanagement bieten evidenzbasierte Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie ...