Allergen-spezifische Immuntherapie

Autor:

Univ.-Doz. Dr. Felix Wantke

Floridsdorfer Allergiezentrum, Wien

E-Mail:

wantke@faz.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die Allergen-spezifische Immuntherapie (SIT) entspricht, egal ob subkutan oder sublingual verabreicht, nach so vielen Jahren noch immer dem «State of the Art» der kausalen Allergiebehandlung. Um den Therapieerfolg zu ermöglichen, gilt es hier die tatsächlichen Indikationen, Kontraindikationen, aber auch mögliche Nebenwirkungen nicht aus dem Blick zu verlieren.

Obwohl die Allergen-spezifische Immuntherapie seit über 100 Jahren existiert, ist sie nach wie vor die einzige kausale Therapie der Typ-1-Allergie. Trotz intensiver Forschung an neuen, rekombinanten Impfstoffen und anderen Applikationsformen (epikutan, intranodal) ist die „Allergeninjektion“ nach wie vor „State of the Art“.

Applikation: subkutan und sublingual

Bei der subkutanen Immuntherapie (SCIT) wird eine steigende Allergendosis appliziert, bis die Erhaltungsdosis erreicht ist. Je nach Hersteller variiert die Dauer der Aufdosierungsphase, derzeit geht der Trend in Richtung rasche Aufdosierung. Dies ist im Hinblick auf die Zeitersparnis zu begrüßen, allerdings ist eventuell mit einer höheren Nebenwirkungsrate zu rechnen. Die Therapiedauer sollte laut Richtlinien drei Jahre für die inhalativen Allergene und fünf Jahre für die Immuntherapie gegen Insektengifte betragen. Um einen möglichst guten Therapieerfolg zu erreichen, ist stets zu trachten, die vom Hersteller angegebene Höchstdosis zu erreichen, soweit sie vom Patienten toleriert wird.

Sublinguale Therapien (SLIT) erstrecken sich ebenfalls über drei Jahre, die Aufdosierungsphase kann mitunter entfallen, wie bei den modernen sublingualen Allergentabletten. Wie bei der subkutanen Immuntherapie ist auch bei den sublingualen Therapien eine geringe Compliance zu finden. Insbesondere Jugendliche stellen bezüglich Compliance eine Problemgruppe dar, bei ihnen sollte eine subkutane Immuntherapie durchgeführt werden.

Die subkutane Immuntherapie kann nach wie vor als Goldstandard angesehen werden, allerdings stellt die sublinguale Hochdosisimmuntherapie eine gleichwertige Alternative dar. Dies wurde auch in den neuen Immuntherapieleitlinien (Pfaar O et al.: Allergo J 2014; 23: 28-67) bestätigt, da nicht die Verabreichungsroute, sondern einzig der Allergengehalt des Präparates zählt. Somit ist die sublinguale Immuntherapie der subkutanen Immuntherapie ebenbürtig, soweit Kriterien wie etwa die Verfügbarkeit eines standardisierten und qualitativ hochwertigen Allergenextraktes erfüllt sind. Allerdings ergeben sich hier mitunter deutliche Unterschiede. Eine Insektengiftimmuntherapie kann nur subkutan durchgeführt werden, da es keine sublingualen Präparate gibt. Hochdosistabletten, auf die sich die Aussage der Leitlinie bezieht, sind derzeit für Gräser, Ragweed und Hausstaubmilben verfügbar, eine Birkentablette soll folgen. Generell ist die Studienlage sowohl für die subkutane als auch für die sublinguale Immuntherapie sehr heterogen und daher schwer vergleichbar. Insbesondere Wirknachweisstudien für Kinder sind rar.

Indikation

Die spezifische Immuntherapie eignet sich sowohl für Patienten mit Rhinokonjunktivitis als auch für Patienten mit gering- bis mittelgradigem allergischem Asthma bronchiale (FEV1 größer 70% laut Leitlinie). Wichtig bei der Gabe von Immuntherapie bei Asthmatikern ist das penible Beachten der Asthmakontrolle. Patienten mit Asthma sollten in regelmäßigen Abständen während der Immuntherapie in pneumologischer Kontrolle stehen oder zumindest von einem Arzt mit fundiertem Wissen über die Therapie von Asthma bronchiale behandelt werden. Unkontrolliertes Asthma ist eine klare Kontraindikation, da regelmäßig mit respiratorischen Komplikationen zu rechnen wäre.

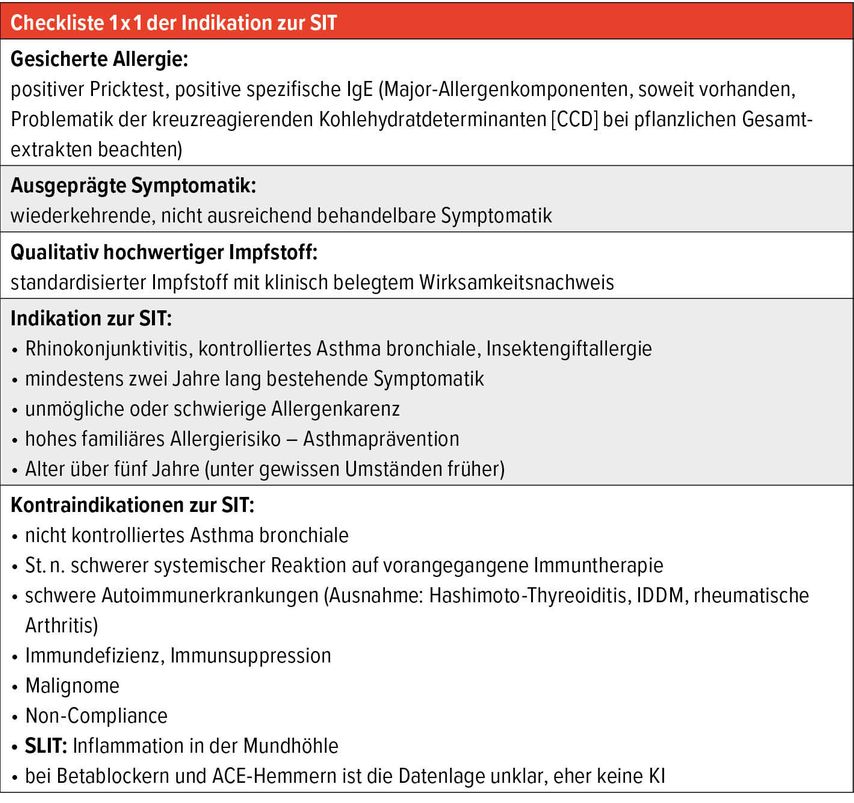

Ab einer Beschwerdedauer von zwei Jahren, einer unzureichenden symptomatischen Therapie (Antihistaminika & topische Steroide), schwieriger Allergenkarenz, positiver Familienanamnese und einem Alter ab fünf Jahren sollte die Therapie erwogen werden. Tabelle 1 gibt einen Überblick über Indikationen und Kontraindikationen der spezifischen Immuntherapie.

Tab. 1

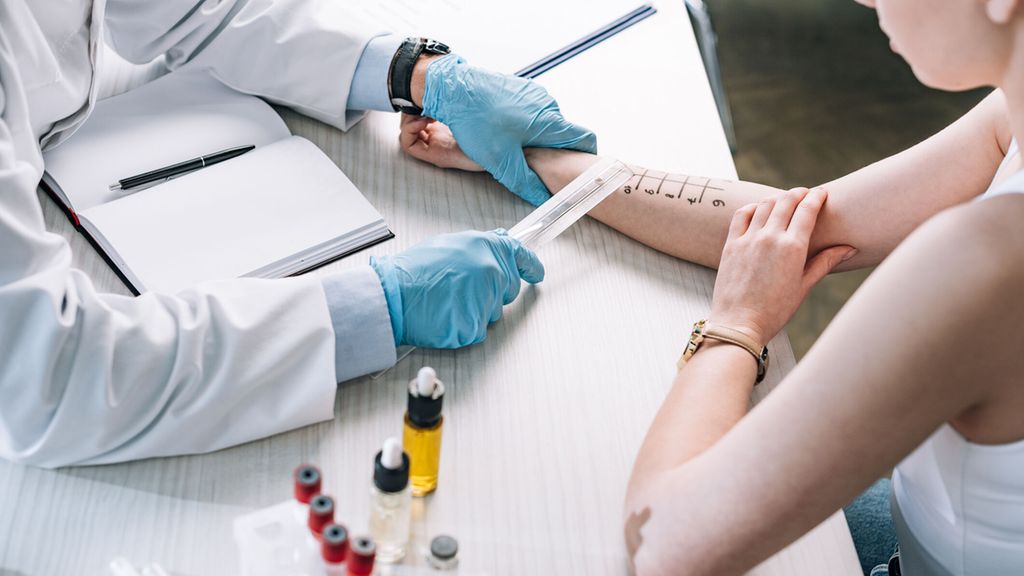

Um eine spezifische Immuntherapie durchführen zu können, bedarf es einer positiven Anamnese, eines positiven Hautpricktests und eines positiven spezifischen IgE auf Gesamtextrakte oder Majorallergenkomponenten, festgestellt mittels ImmunoCAP, ISAC oder ähnlicher Verfahren. Obwohl die Allergiediagnostik auf den ersten Blick simpel wirkt, ist die Interpretation sowohl des Pricktests als auch der serologischen Parameter nicht immer eindeutig. Positive Reaktionen auf Profilin im Pricktest oder in der Serologie und kreuzreagierende Kohlehydratdeterminanten (CCD) in der Serologie bei pflanzlichen Gesamtextrakten können in irreführenden Ergebnissen resultieren. Daher ist stets eine Komponentendiagnostik anzustreben.

Zur Immuntherapie kommen maximal zwei Allergene wie Birke (kreuzreagierend mit Hasel, Erle, Buche, Eiche), Esche, Gräser, Alternaria, Ragweed oder die Hausstaubmilbe infrage. Insbesondere bei einer Birken- und Eschenallergie wie auch einer Gräser- und Alternariaallergie ist an eine Doppelimmuntherapie zu denken, um einen besseren Therapieerfolg zu erreichen. Bei Allergenen mit sehr kurzer Pollensaison wie etwa Beifuß ist eine Immuntherapie nur bei massiver Symptomatik indiziert, subkutane Immuntherapien gegen Tierallergien (Hund, Katze, Pferd) sollten aufgrund vermehrter Nebenwirkungen kritisch gesehen werden.

Da neuerdings eine der subkutanen Immuntherapie gleichwertige sublinguale Hochdosistherapie zur Verfügung steht, ist in speziellen Fällen auch an eine „Tripeltherapie“ mit SLIT und SCIT zu denken. Wir führen diese Therapie bei manchen Patienten, etwa bei einer Birken-, Eschen- und Gräserallergie, mit Erfolg durch, wobei es auch punkto Verträglichkeit keine Probleme gibt.

Kontraindikationen sind schwere Autoimmunerkrankungen, schweres und unkontrolliertes Asthma bronchiale, neoplastische Erkrankungen und fehlende Compliance. Die Hashimoto-Thyreoiditis oder Rheuma werden inzwischen nicht mehr als Kontraindikation angesehen. Relative Kontraindikationen sind kardiovaskuläre Erkrankungen und Schwangerschaft. In der Schwangerschaft darf eine Immuntherapie insbesondere gegen Insektengift in niedriger Dosis weitergeführt werden, eine Therapie gegen inhalative Allergene sollte aber meines Erachtens gestoppt werden.

SCIT & Rhinitis/Asthma

Die Metaanalysen zur sublingualen Immuntherapie mit Tropfen müssen aufgrund der heterogenen Resultate kritisch betrachtet werden, wenn auch Evidenzgrade wie bei der subkutanen Applikationsform publiziert wurden. Entsprechend den letzten Behandlungsrichtlinien ist der Allergengehalt im Impfstoff/Präparat wesentlicher als die Applikationsroute. Eine interessante Entwicklung zeigen die Daten mit sublingualen Hochdosispräparaten (sublinguale Tabletten), die ähnlich gute Ergebnisse in Symptomreduktion und – soweit bisher bekannt – Langzeitwirkung wie die subkutane Immuntherapie erbrachten. Möglicherweise kann auch die sublinguale Hochdosistherapie zur Asthmaprävention beitragen, wobei sich die bisherigen Daten auf ein saisonales Allergen (Gräser) beziehen. Daten für perenniale Allergene wie etwa die Hausstaubmilbe sind vorerst nicht vorhanden.

Vor einigen Jahren wurden die ersten Daten über eine Hochdosismilbentablette bei Patienten mit Rhinokonjunktivitis und Asthma bronchiale publiziert. Dabei zeigte sich neben einem signifikanten Therapieerfolg bei Rhinokonjunktivitis auch eine signifikante Abnahme des Steroidverbrauchs bei Asthmatikern, wobei in der Gruppe der teilkontrollierten Asthmatiker eine höhere Steroidreduktion nachgewiesen wurde. In einer Nachfolgestudie konnte auch eine Abnahme der Asthmaexazerbationen gezeigt werden. Da die Milbentablette sowohl den Steroidverbrauch als auch die Exazerbationen vermindern kann, darf sie als Controller bei Asthma bronchiale angesehen werden. Darum hat die spezifische Immuntherapie erstmalsin die GINA-Guidelines Stufe 3 und 4 Eingang gefunden.

Nebenwirkungen und Notfallmedikation für die Praxis

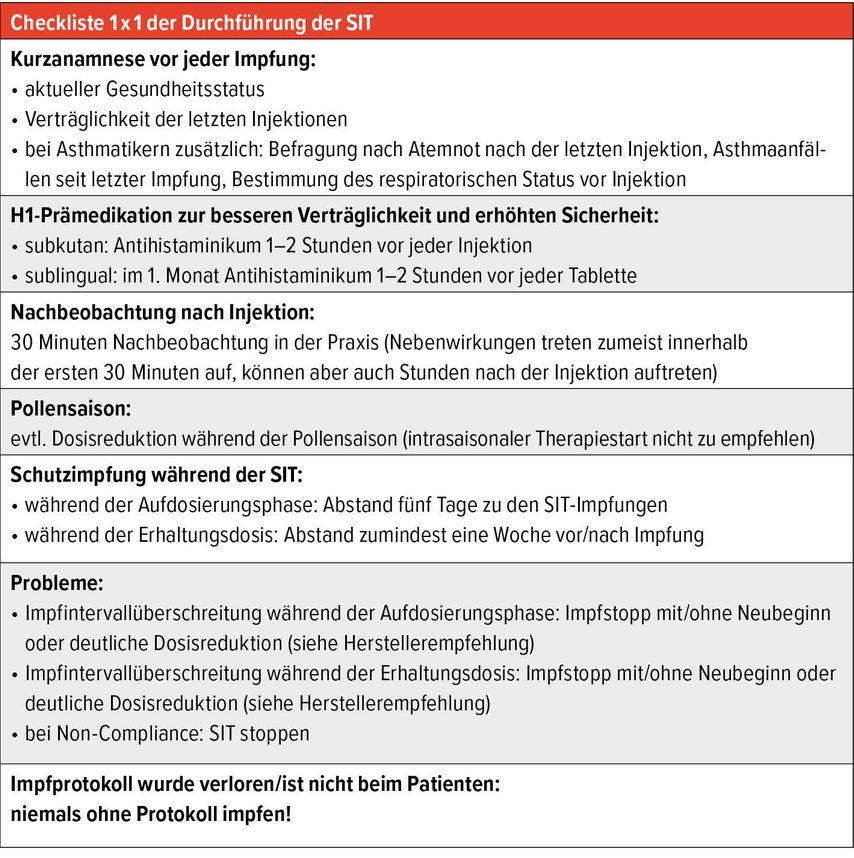

Tabelle 2 liefert mit einer Checkliste einen Überblick zur Durchführung der AIT. Obwohl die Verabreichung der spezifischen Immuntherapie unter Einhaltung der üblichen Sicherheitsmaßnahmen mit sehr wenigen systemischen Reaktionen verbunden ist, muss man stets mit Komplikationen rechnen und auf den Ernstfall vorbereitet sein. Bei Asthmatikern ist auf penible Asthmakontrolle, insbesondere während der Aufdosierungsphase, zu achten, wobei sich hier eine prophylaktische Gabe oder die Anhebung der Dosis des inhalativen Steroids empfehlen.

Tab. 2

Die häufigsten Nebenwirkungen bei der sublingualen Immuntherapie betreffen lokale Schwellungen und Juckreiz in der Mundhöhle,sie können mitunter zum Abbruch der Therapie führen. Diese Beschwerden sind aber normalerweise nur passager und können durch die anfängliche Gabe von Antihistaminika reduziert werden. Patienten, die unter Aphthen, Reflux oder Gastritis leiden, sollten keine Hochdosistabletten erhalten, da sie die Grundbeschwerden zumeist verstärken. Wir empfehlen aus Verträglichkeitsgründen, sublinguale Tabletten nicht am Abend und schon gar nicht vor dem Schlafengehen zu nehmen.

Die häufigsten Nebenwirkungen bei der subkutanen Immuntherapie betreffen lokale Schwellungen und Juckreiz an der Einstichstelle. Die Symptome können durch eine Antihistaminikaprämedikation weitgehend unterbunden werden. Leichte systemische Reaktionen wie Juckreiz oder Niesreiz sind ernst zu nehmen, eine Dosisreduktion ist indiziert. Bei wiederkehrenden leichten bis mittelschweren Nebenwirkungen empfiehlt sich mitunter die wiederholte Gabe einer stabilen „Plateaudosis“, bis diese problemlos vertragen wird. Danach kann erneut ein Aufdosierungsversuch unternommen werden. Nach dem Auftreten von schweren Nebenwirkungen wie Atemnot ist an einen Stopp der Therapie zu denken, soweit es sich nicht um ein offensichtlich nicht kontrolliertes Asthma aufgrund mangelnder Therapie handelt.

Zu bedenken ist, dass die meisten Nebenwirkungen innerhalb von 30 Minuten nach der Injektion auftreten. Daher ist die 30-minütige Wartezeit nach jeder Injektion strikt einzuhalten. Trotzdem können aber auch Nebenwirkungen erst nach zwei bis drei Stunden auftreten.

Als Notfallmedikation dürfen im Notfallkoffer neben den üblichen Adrenalinampullen, NaCl-Infusionen, Antihistaminika und den Steroiden ein, besser zwei Adrenalinpens nicht fehlen.

Asthmaprävention?

Die spezifische Immuntherapie hat kein primärpräventives Potenzial, ist aber eine anerkannte sekundärpräventive Behandlung, welche die Entwicklung von Asthma bronchiale hintanhalten oder sogar verhindern kann. Zusätzlich hat die spezifische Immuntherapie einen therapiemodulierenden Effekt insofern, als die antiinflammatorische Therapie reduziert werden kann und weniger Asthmaexazerbationen auftreten.

Literatur:

beim Verfasser

Das könnte Sie auch interessieren:

Nachhaltigkeit im Spital am Beispiel der Radiologie

Betrachtet man das weltweite Gesundheitssystem als Land, liegt es in der globalen Rangliste der Länder mit den höchsten CO2-Emissionen nach China, den USA, Indien und Russland auf Platz 5.1 Innerhalb eines Spitals gehört die Radiologie zu den ...

Tremor in der hausärztlichen Versorgung

Tremor ist eine der häufigsten Bewegungsstörungen in der Praxis und kann in der hausärztlichen Versorgung eine diagnostische Herausforderung darstellen.1 Er ist klinisch definiert als ...

Physikalische Therapien bei Arthritis – notwendig und sinnvoll?

Die Behandlung entzündlich-rheumatischer Gelenkerkrankungen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten durch die Einführung innovativer Medikamente – etwa TNFα-Inhibitoren und Interleukin- ...