©

Getty Images/iStockphoto

Frühdiagnostik der Alzheimererkrankung bringt ethische Herausforderungen mit sich

Leading Opinions

30

Min. Lesezeit

01.03.2018

Weiterempfehlen

<p class="article-intro">Mithilfe von Biomarkern kann die Alzheimererkrankung in einem Stadium diagnostiziert werden, in dem klinische Zeichen noch fehlen. Das wirft wichtige Fragen zum Umgang mit dieser Information auf: nicht nur im Hinblick auf die Kommunikation mit dem Patienten, sondern auch zu dessen Schutz. Ausführlich diskutiert wurde am 1. Fachtag neuro.psycho.geriatrie mit dem Schwerpunkt Demenz, Anfang November in Zürich, aber auch über die Betreuung von Demenzerkrankten. In der Frühphase der Erkrankung nehmen die Information des Patienten und die Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung viel Zeit in Anspruch. In den fortgeschrittenen Stadien geht es unter anderem darum, den Betroffenen in ihrem veränderten «Selbst-Erleben» Gewissheit und Schutz zu bieten.</p>

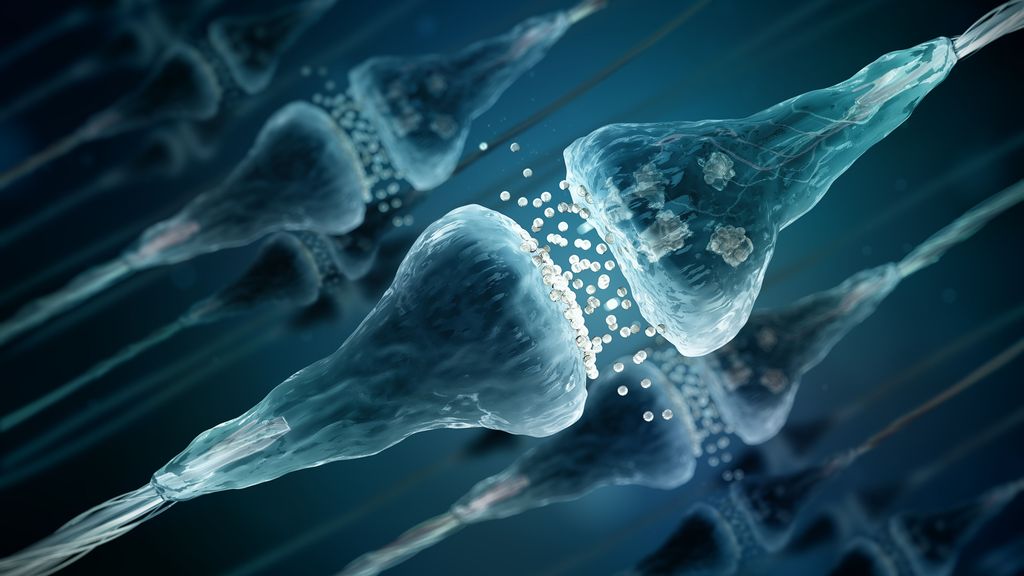

<hr />

<p class="article-content"><p>Der Begriff Altersdemenz umfasst ein weites Spektrum von Beschwerden, die im Zusammenhang mit kognitiven Einschränkungen stehen. In Europa ist die Alzheimerkrankheit mit einem Anteil von 50–75 % die Hauptursache für eine Altersdemenz, gefolgt von der vaskulären Demenz (20–30 % ) und der Lewy-Körperchen- Demenz (10–25 % ). An letzter Stelle steht mit 10–15 % die frontotemporale Demenz, die sich im Vergleich zu den übrigen Demenzformen schon früh manifestiert und häufig eine erbliche Komponente hat. «Eine Gemeinsamkeit vieler neurodegenerativer Erkrankungen ist die Aggregation pathologischer Proteine im Gehirn », sagte PD Dr. med. Paul Unschuld, Leiter des Zentrums für demenzielle Erkrankungen und Altersgesundheit an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. So konnten mittels MRI oder PET u.a. im Gehirn von Patienten mit frontotemporaler Demenz, progressiver nicht familiärer Aphasie und progressiver supranukleärer Blickparese (PSP) aggregierte Tau-Proteine nachgewiesen werden.<sup>1</sup> Die Alzheimererkrankung ist durch aggregiertes Beta-Amyloid in Form von neuritischen Plaques charakterisiert. Diese Gehirnveränderungen lassen sich mittels PET bei Alzheimerpatienten lange vor dem Auftreten klinischer Krankheitszeichen nachweisen.<sup>2, 3</sup> Im Verlauf der Alzheimererkrankung lagert sich darüber hinaus vermehrt hyperphosphoryliertes Tau im Gehirn ab. Interessanterweise korreliert das Ausmass der Tau-Ablagerungen mit dem Verlust von Gehirnsubstanz sowie mit den fortschreitenden kognitiven Defiziten.<sup>4</sup></p> <h2>Frühdiagnostik</h2> <p><strong>Bestimmung von Biomarkern gewinnt an Bedeutung</strong><br /> Zusätzlich zur neuropsychologischen Untersuchung werden in der Demenzdiagnostik vermehrt Biomarker eingesetzt. Der Nachweis von pathologisch veränderten Biomarkern ermöglicht Rückschlüsse auf den Krankheitsverlauf, kann aber auch zur Evaluierung von Therapien, beispielsweise im Rahmen klinischer Studien, eingesetzt werden. So lässt sich beispielsweise das Ausmass der Neurodegeneration anhand des Gehirnvolumens im MRI abschätzen.<br /> Ein kürzlich im Journal «Alzheimer’s & Dementia» publiziertes, hypothetisches Modell beschreibt den Krankheitsprozess auf der Basis des heutigen Wissensstandes (Abb. 1).<sup>5</sup> Dieser beginnt mit dem präklinischen Stadium, in dem die Biomarker der Betroffenen verändert sind, mit den gängigen neuropsychologischen Methoden aber kein Unterschied zur Normalbevölkerung festgestellt werden kann. Es folgt das mögliche Prodromalstadium mit leichten kognitiven Einschränkungen, bis sich schliesslich das klinische Vollbild der Alzheimerdemenz manifestiert. «Diese Stadien sind heutzutage an universitären und tertiären Behandlungszentren mittels bildgebender Verfahren wie MRI und PET nachweisbar», so der Spezialist.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Leading Opinions_Innere_1801_Weblinks_lo_innere_medizin_1801_s10_abb1.jpg" alt="" width="1419" height="927" /></p> <p><strong>Erster Antikörper in Phase-III-Studien</strong><br /> Besonders intensiv werden die Biomarker bei der Entwicklung neuer Therapieverfahren genutzt. Eine aktuelle Übersicht zeigt die Vielzahl klinischer Studien zur Erforschung möglicher Wirkstoffe in der Alzheimerbehandlung.<sup>6</sup> Ziel ist es, ein Medikament zu finden, das in den Krankheitsprozess eingreift, bevor eine irreversible Gehirnschädigung auftritt. Ein möglicherweise vielversprechender Kandidat in diesem Zusammenhang könnte der Antikörper Aducanumab sein, der mit Beteiligung von Zürcher Forschern entwickelt worden ist. Wie in einer kleinen Testpopulation mit 164 Patienten gezeigt wurde, führte die Behandlung mit dem Antikörper zu einer dosisabhängigen Reduktion von aggregiertem Beta-Amyloid im Gehirn. Die publizierten Daten geben Anlass zur Hoffnung, dass auch das Fortschreiten des kognitiven Abbaus verlangsamt werden kann.<sup>7</sup> Aktuell wird der Wirkstoff in zwei Phase-III-Studien mit 2700 Patienten untersucht. «Sollte sich in diesen Studien der Effekt von Aducanumab bestätigen, hätten wir eine Therapie, die in einem ganz frühen Stadium in die Erkrankung eingreift», sagte Unschuld.</p> <p><strong>Neuropsychologische Untersuchung zur Differenzialdiagnostik</strong><br /> Eine zentrale Bedeutung in der Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen spielt die neuropsychologische Untersuchung. Diese kann die Verbindung zwischen den Biomarkerinformationen und dem Demenzsyndrom herstellen. «Am aussagekräftigsten sind die Testverfahren in den frühen Krankheitsstadien», so der Spezialist. Wie sich am Beispiel der Alzheimererkrankung zeigt, präsentieren sich die Betroffenen im Frühstadium klassischerweise mit Einschränkungen im episodischen Gedächtnis, während andere kognitive Domänen wie die Sprache häufig erst später betroffen sind. Im späten Krankheitsstadium sind dagegen typischerweise alle kognitiven Domänen schwer beeinträchtigt. Im Unterschied dazu werden im Frühstadium der frontotemporalen Demenz (behaviorale Variante) vermehrt Verhaltensauffälligkeiten und ein Aufmerksamkeitsdefizit beobachtet. Die Sprache und das episodische Gedächtnis bleiben dagegen oft noch lange unauffällig. In fortgeschrittenen Stadien sind bei der frontotemporalen Demenz ebenfalls sämtliche kognitiven Domänen schwer beeinträchtigt.<sup>8</sup></p> <p><strong>Frühdiagnose sollte mitgeteilt werden</strong><br /> Die Möglichkeit, pathologische Biomarker zu einem Zeitpunkt festzustellen, zu dem der Betroffene noch keine subjektiven Beschwerden hat, ist ethisch gesehen ein Dilemma und hat intensive Diskussionen ausgelöst, ob und wie man den Betroffenen die Diagnose kommunizieren soll. Dabei drehen sich die Diskussionen vor allem um folgende Punkte: die Autonomie des Patienten und Förderung des Patientenwohls, das Vermeiden von Schäden und Gerechtigkeit.<br /> Verschiedene Arbeiten setzen sich mit den ethischen Aspekten der Frühdiagnostik auseinander. Eine kanadische Publikation von Gauthier und Kollegen vertritt den Standpunkt, dass die Information des Betroffenen die Voraussetzung dafür ist, um die Zukunft – beispielsweise die Regelung der Tagesabläufe oder die Bestimmung gesetzlicher Vertreter – überhaupt planen zu können.<sup>9</sup> Auch die kanadische Alzheimervereinigung vertritt in ihren ethischen Leitlinien die Meinung, dass die Diagnose auf keinen Fall verheimlicht werden darf.<sup>10</sup> Sie weist darauf hin, dass die Diagnose Alzheimer für den Betroffenen sehr belastend ist, und unterstreicht die enorme Bedeutung des persönlichen Umfelds in dieser Situation. Schipper et al. sind zudem der Meinung, dass die Bestimmung von APOE, einem genetischen Risikofaktor für eine sporadische Alzheimererkrankung, gerechtfertigt ist.<sup>11</sup> Als Grund dafür nennen sie die Bedeutung von Risikofaktoren, insbesondere für vaskuläre Erkrankungen, die von den Betroffenen beeinflusst werden können, wodurch das Risiko einer Alzheimererkrankung möglicherweise reduziert werden kann.</p> <p><strong>Gesetzliche Regelungen zum Schutz von Alzheimerpatienten gefordert</strong><br /> Aktuell geht der Trend dahin, die Alzheimererkrankung nicht mehr über die Demenz, sondern über den Nachweis von Biomarkerveränderungen zu definieren. Der Einfluss der präklinischen Diagnose auf das individuelle Wohlbefinden ist vollkommen unklar und die Reaktionen des sozialen Umfelds sind schwer abzuschätzen, schreibt Jason Karlawish in einer Publikation zu den ethischen, politischen und sozialen Herausforderungen der präklinischen Alzheimerdiagnose.<sup>12</sup> Um Diskriminierungen aufgrund einer präklinischen Alzheimerdiagnose zu vermeiden, empfiehlt der Autor gesetzliche Regelungen zum Schutz von Betroffenen und hochsensiblen Patientendaten.</p> <h2>Abschied vom Selbst</h2> <p>«Der Behandlungsauftrag in der Frühphase der Demenz leitet sich aus dem Problem und der Gesamtsituation ab», sagte Marion Reichert, Leitende Ärztin Ambulante Alterspsychiatrie, Luzern (lups). Daraus ergäben sich Interventionen, die nicht nur die Klienten betreffen und in ganz unterschiedlichen Settings stattfänden, beispielsweise Gespräche mit den Familienangehörigen oder der Austausch mit dem Arbeitgeber.<br /> Das folgende Patientenbeispiel zeigt die Herausforderungen im Umgang mit der Diagnose Demenz.<br /> Herr A. ist von Beruf Betriebsmechaniker, er hat zwei Kinder und lebt seit der Scheidung alleine. Der 52-Jährige leidet seit circa einem Jahr an Depressionen. Da die Behandlung bislang erfolglos war, wurde er zur differenzialdiagnostischen Abklärung in der Memory Clinic angemeldet. Nachdem die neuropsychologische Abklärung zu keiner eindeutigen Diagnose führte, bestätigte die Bildgebung das Vorliegen einer Alzheimerdemenz mit frühem Beginn. Im Fall von Herrn A. stellte das Diagnosegespräch eine zusätzliche Herausforderung dar, weil er schon beim ersten Gespräch angekündigt hatte, er würde sich das Leben nehmen, falls die Symptome auf eine Demenz zurückzuführen seien.</p> <p><strong>Demenz allein kein Grund für Suizid</strong><br /> Studien, die den Zusammenhang von Demenz und Suizid untersuchten, zeigen, dass eine Demenz allein kein Risikofaktor für Suizid darstellt. «Es gab allerdings innerhalb der Studienpopulation verschiedene Subgruppen, bei denen eine erhöhte Gefahr für einen Suizid bestand», so Reichert. Dazu zählten beispielsweise Personen mit psychiatrischen Komorbiditäten, solche, die früher schon Suizidversuche unternommen hatten, und früh Erkrankte.<sup>13</sup> Eine weitere Publikation zeigt, dass die Suizidalität oft in Verbindung mit der Angst vor Kontrollverlust, Entfremdung, gesellschaftlicher Unsichtbarkeit und fehlendem Lebenszweck steht.<sup>14</sup> «Viele ältere Menschen und speziell an Demenz erkrankte sind in unserer Gesellschaft gar nicht mehr sichtbar», so Reichert.</p> <p><strong>Wunsch nach Autonomie und Teilhabe am sozialen Leben</strong><br /> Die Wünsche und Bedürfnisse der Betroffenen nach grösstmöglicher Autonomie und aktiver Teilhabe an ihrer Umwelt unterscheiden sich nicht von den Grundbedürfnissen der Allgemeinbevölkerung, wie eine Zusammenstellung der Alzheimervereinigung zeigt. «Hier sind die Therapeuten gefordert, Hoffnung zu vermitteln, gut zu informieren, konkrete Unterstützung bei Problemen zu leisten und die Vernetzung der Betroffenen zu fördern», sagte die Spezialistin. Im Falle von Herrn A. bedeutete das, im Rahmen der wöchentlichen psychiatrisch-psychotherapeutischen Termine an der Akzeptanz der Diagnose und der Krankheitsbewältigung zu arbeiten. «Dank der ausführlichen Orientierung zu Beginn ist die Suizidalität im Moment kein Thema mehr», berichtete die Ärztin. Da die Ungewissheit in beruflicher Hinsicht nach der Diagnose eines der dringlichsten Probleme für den Klienten darstellte, wurde viel Zeit für die Besprechung dieses Themas aufgewendet. Dies habe zu einer enormen Entlastung des Betroffenen geführt, der nun wieder ohne Angst zur Arbeit gehen könne. Vor Kurzem hat das erste gemeinsame Gespräch mit den Kindern stattgefunden. Es wurde eine medikamentöse Therapie mit einem Antidepressivum und einem Antidementivum begonnen. «Als Nächstes ist der Aufenthalt in einer Tagesklinik geplant», so Reichert.</p> <p><strong>Besseres Verständnis der Verhaltensweisen durch Annäherung von innen</strong><br /> Mit fortschreitender Demenz nehmen die Fähigkeiten der Betroffenen, Aktivitäten des täglichen Lebens (ATL) durchzuführen, ab und die Pflegebedürftigkeit zu. Die Ergebnisse gängiger Tests, wie des neuropsychiatrischen Inventars oder des Mini-Mental-Status, sind hilfreich, um den Patienten von aussen einzuschätzen. «Im Umgang mit den typischen Begleiterscheinungen der mittelschweren bis schweren Demenz, wie dem ATL-Verlauf, der Unruhe und Agitation, der Tag-Nacht-Umkehr oder Pflegeverweigerung, bringen sie uns nicht viel weiter», sagte Dr. med. Christoph Held, Heimarzt und Gerontopsychiater des Geriatrischen Dienstes der Stadt Zürich. «Seit fast zwei Jahren versuchen wir deshalb, uns den betroffenen Heimbewohnern mit den Begriffen des ‹Selbst- Erlebens› aus der Psychopathologie zu nähern, wie sie der Psychiater Christian Scharfetter entwickelt hat.» Der Grund dafür sei, dass Betroffene mit mittelschwerer bis schwerer Demenz ähnliches Erleben und ähnliche Verhaltensweisen zeigen wie psychotische Patienten. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes stehe die Frage, wie man trotz des veränderten Selbst-Erlebens auf einer ganz praxisbezogenen Ebene mit den Betroffenen in Kontakt bleiben könne.</p> <p><strong>Verändertes Selbst-Erleben löst Angst aus</strong><br /> Ein Beispiel für das veränderte Selbst- Erleben ist die Störung der Ich-Identität, die dazu führt, dass sich die Betroffenen in autobiografischen Zusammenhängen verirren und beispielsweise ihren Namen, die der Kinder und der Eltern nicht mehr nennen können und Körpersymptome wie Hunger, Durst, aber auch Schmerzen oder den Füllungsdruck von Blase und Enddarm nicht mehr auf sich beziehen. Dies hat einen Verlust der Gewissheit über sich selbst und den eigenen Körper zur Folge. «Das veränderte Selbst-Erleben wird von den Betroffenen bemerkt und führt zu Angst, manchmal auch Wahn und Halluzinationen », so Held. In ihrem veränderten Selbst-Erleben sehnen sich die Betroffenen nach Eindeutigkeit, Gewissheit, Schutz und Geborgenheit. Davon ausgehend werden Ansätze entwickelt, um die Patienten wirkungsvoll zu unterstützen. Im Umgang mit Patienten, deren Identität gestört ist, hat sich beispielsweise gezeigt, dass die Erinnerung an sich selbst nicht mehr hergestellt werden kann. «Wir vermeiden deshalb bei fortgeschrittener Krankheit oft eine Autobiografie-basierte Kommunikation und wechseln zum sogenannten ‹gedächtnislosen Plaudern›, bei dem wir uns beispielsweise auf allgemeines Wissen konzentrieren, das die Bewohner noch abrufen können, oder auf Dinge, die sie im Moment sehen, schmecken oder riechen», sagte der Spezialist. Ein anderes praktisches Vorgehen in diesem Zusammenhang ist die Entpersonalisierung bei der Anrede. «Wenn wir merken, dass die Betroffenen sich durch ihren Namen nicht mehr angesprochen fühlen, lassen wir den Namen weg und sagen: Jetzt ist es Zeit, ans Wachbecken zu kommen. » Neben der gestörten Identität führt die fortgeschrittene Demenz zu weiteren Veränderungen des Selbst-Erlebens, beispielsweise mit Störungen der Ich-Aktivität, die geprägt ist von ziellosen Handlungen wie dauerndem Herumwandern oder dem Streichen mit den Händen entlang von Flächen und Kanten, oder Störungen der Ich-Konsistenz, bei der die Bewohner das Gefühl haben, nicht mehr ganz zu sein, in einzelne Teile zu zerfallen. «Alle diese Veränderungen, müssen vom Pflegeteam erkannt und beschrieben werden, mit dem Ziel, daraus Betreuungsansätze zu entwickeln, um die Betroffenen zu unterstützen », schloss der Experte.</p></p>

<p class="article-quelle">Quelle: 1. Schweizer Fachtag neuro.psycho.geriatrie, 11. November

2017, Zürich

</p>

<p class="article-footer">

<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>

<div class="collapse" id="collapseLiteratur">

<p><strong>1</strong> Villemagne VL et al.: Tau imaging: early progress and future directions. Lancet Neurol 2015; 14: 114-24 <strong>2</strong> Roberts BR et al.: Biochemically-defined pools of amyloid-beta in sporadic Alzheimer’s disease: correlation with amyloid PET. Brain 2017; 140: 1486-98 <strong>3</strong> Jack CR et al.: Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer’s pathological cascade. Lancet Neurol 2010; 9: 119-28 <strong>4</strong> Villemagne VL et al.: Untangling tau imaging. Alzheimers Dement (Amst) 2016; 4: 39-42 <strong>5</strong> Dubois B et al.: Preclinical Alzheimer’s disease: definition, natural history, and diagnostic criteria. Alzheimers Dement 2016; 12: 292-323 <strong>6</strong> Cummings J et al.: Alzheimer’s disease drug development pipeline: 2017. Alzheimers Dement (N Y) 2017; 3: 367-84 <strong>7</strong> Sevigny J et al.: The antibody aducanumab reduces Aβ plaques in Alzheimer’s disease. Nature 2016; 537: 50-6 <strong>8</strong> Weintraub S et al.: The neuropsychological profile of Alzheimer disease. Cold Spring Harb Perspect Med 2012; 2: a006171 <strong>9</strong> Gauthier S et al.: Diagnosis and management of Alzheimer’s disease: past, present and future ethical issues. Prog Neurobiol 2013; 110: 102-13 <strong>10</strong> Fisk JD et al.: Ethical guidelines of the Alzheimer Society of Canada. Can J Neurol Sci 1998; 25: 242-8 <strong>11</strong> Schipper HM: Presymptomatic apolipoprotein E genotyping for Alzheimer’s disease risk assessment and prevention. Alzheimers Dement 2011; 7: e118-23 <strong>12</strong> Karlawish J: Addressing the ethical, policy, and social challenges of preclinical Alzheimer disease. Neurology 2011; 77: 1487-93 <strong>13</strong> Diehl-Schmid J et al.: Suicide and assisted dying in dementia: what we know and what we need to know. A narrative literature review. Int Psychogeriatr 2017; 29: 1247- 59 <strong>14</strong> Wand APF et al.: Understanding self-harm in older people: a systematic review of qualitative studies. Aging Ment Health 2018; 22: 289-98</p>

</div>

</p>

Das könnte Sie auch interessieren:

Neue Daten zum wirkstoffabhängigen Auftreten von Lymphopenien

Das Therapiefeld der multiplen Sklerose (MS) hat sich in den letzten Jahrzehnten durch das Aufkommen wirkungsvoller krankheitsmodifizierender Therapien deutlich gewandelt. Neben den ...

Angepasste Therapien und Biomarker verbessern den Krankheitsverlauf bei MS

Neue Biomarker und sensitivere Analysemethoden erleichtern die Behandlungsauswahl bei Multipler Sklerose und bilden den Krankheitsverlauf unter den Therapien immer verlässlicher ab. Auf ...

Wenn das Sprechen schwerfällt – Dysarthrien verstehen und behandeln

Dysarthrien sind erworbene neurogene Störungen der Sprechmotorik, die die Ausführung und Koordination der für das Sprechen benötigten Bewegungen beeinträchtigen. Neben bekannten, ...