Die bulbäre Harnröhrenstriktur

Autor*innen:

Dr. Carmen Pozo

OA Dr. Armin Henning

OA Dr. Karl Mock

Abteilung für Urologie und Andrologie

Klinik Donaustadt, Wien

E-Mail: carmen.pozosalido@gesundheitsverbund.at

Video:

Univ.-Prof. Dr. Sasha Ahyai

OA Dr. Uros Bele

Universitätsklinik für Urologie, Graz

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die bulbäre Harnröhre ist die häufigste Lokalisation urethraler Strikturen. Zumeist stehen iatrogene Faktoren wie transurethrale Eingriffe im Vordergrund. Die strikturbedingten Miktionsbeschwerden haben oft einen hohen und jahrelangen Leidensdruck zur Folge. Nur durch eine zeitgerechte Abklärung und eine zeitgemäße Therapie bulbärer Harnröhrenstrikturen können zufriedenstellende Erfolgsraten erreicht werden.

Keypoints

-

Bei Striktur und Harnverhalt primär suprapubische Harnableitung, wenn möglich.

-

Bei kurzstreckiger bulbärer Striktur einmaliger Versuch einer Urethrotomia interna.

-

Wiederholte Urethrotomien oder Bougierungen vermeiden

-

Bei längerstreckiger Striktur sowie Rezidiv definitive Sanierung mittels offener Harnröhrenplastik, ggf. Überweisung an ein Zentrum mit entsprechender Expertise.

-

PROMs in der Nachsorge regelmäßig erheben.

Harnröhrenstrikturen sind narbige Verengungen der Urethra mit unterschiedlich ausgeprägter Fibrose des umliegenden subepithelialen Bindegewebes und des Corpus spongiosum. Sie führen typischerweise zu obstruktiven Miktionsbeschwerden bis hin zum Harnverhalt, mit charakteristischen Begleiterscheinungen wie Pressmiktion, Dysurie, Überlaufinkontinenz oder rezidivierenden Harnwegsinfekten. Die Inzidenz scheint rückläufig zu sein, Schätzungen aus den USA gehen von etwa 1% der männlichen Bevölkerung aus.1,2

Anatomie und Ätiologie

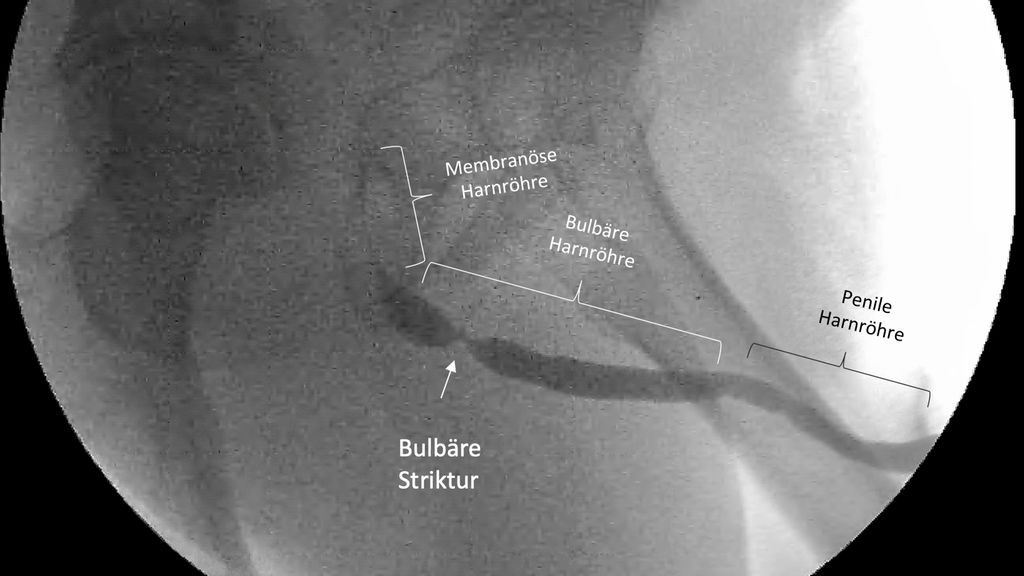

Die Harnröhre wird in mehrere Abschnitte unterteilt. Der proximale Abschnitt umfasst die prostatische und membranöse Harnröhre in ihrem Verlauf durch Prostata und Beckenbodenmuskulatur. Aufgrund ihrer starren Verbindung mit den knöchernen Strukturen des Beckens und daraus resultierender Scherkräfte im Falle eines Beckentraumas ist die membranöse Harnröhre eine Prädilektionsstelle posttraumatischer Harnröhrenabrisse. Nach distal folgt die am Beckenboden fixiert verlaufende bulbäre Harnröhre sowie die penile und glanduläre Harnröhre in der Pars pendulans und der Glans penis.

Hinsichtlich rekonstruktiver Eingriffe an der Harnröhre ist eine genaue Kenntnis der arteriellen Gefäßversorgung von besonderer Bedeutung:

Im Bereich der bulbären Harnröhre erfolgt diese zum überwiegenden Teil aus der paarig angelegten A. urethralis und A. bulbourethralis, zu einem geringeren Teil auch aus der A. dorsalis und profunda penis, alles Äste der A. pudenda interna. Die Gefäße ziehen von paramedian lateral an die Harnröhre heran, sodass mediane Inzisionen der Urethra mit verhältnismäßig geringer Kompromittierung der arteriellen Blutversorgung einhergehen.3

Die bulbäre Harnröhre ist mit etwa 50% die häufigste Lokalisation urethraler Strikturen. In westlichen Ländern sind Harnröhrenstrikturen zu etwa 40% iatrogen bedingt – transurethrale Eingriffe und traumatische Kathetereinlagen stehen als Ursachen im Vordergrund.4 Lange Operationsdauer bei transurethralen Resektionen sowie forcierte Manipulation und Hebeln mit den Resektionsschäften werden häufig als wichtige Faktoren in der Ätiologie iatrogener Harnröhrenstrikturen genannt und sind so weit wie möglich zu vermeiden. Als typische Konstellation gelten transurethrale Katheter in Kombination mit einer eingeschränkten peripheren Perfusion bei längeren Aufenthalten auf der Intensivstation oder bei herzchirurgischen Eingriffen. Harnröhrenstrikturen können gelegentlich mit jahrzehntelanger Verzögerung auftreten. Aus diesem Grund bleibt trotz sorgfältiger Anamnese die Ätiologie oft ungeklärt, 30% der Strikturen gelten als idiopathischen Ursprungs.4

Postinfektiöse Strikturen, insbesondere die Gonokokken-Urethritis, sind dank der Verfügbarkeit antibiotischer Therapien, entsprechender Aufklärung und gesundheitspolitischer Maßnahmen in der westlichen Welt seltener geworden und machen nur noch 3% der Fälle aus. In Entwicklungsländern sind sie jedoch mit 40% die häufigste Ursache für Harnröhrenengen. Selten kann der Lichen sclerosus im Rahmen einer Panurethralstenose bis in die bulbäre Harnröhre reichen.5

Diagnostik

Das klassische Beschwerdebild bei Harnröhrengen sind obstruktive Miktionsbeschwerden bis hin zum Harnverhalt. Postmiktionelles Nachträufeln ist ebenso ein charakteristisches Symptom und in 70% der Fälle vorhanden.6 Auch rezidivierende Harnwegsinfekte und frustrane Katheterisisierungsversuche können auf Harnröhrenstrikturen hinweisen. Seltener wird von Makrohämaturie, Inkontinenz oder Urge-Symptomatik berichtet.7 Die Anamnese sollte neben den Beschwerden vorangegangene Eingriffe, Kathetereinlagen und Infektionen erheben.

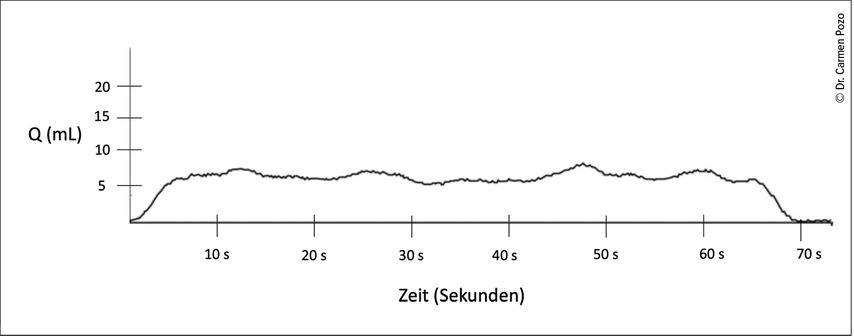

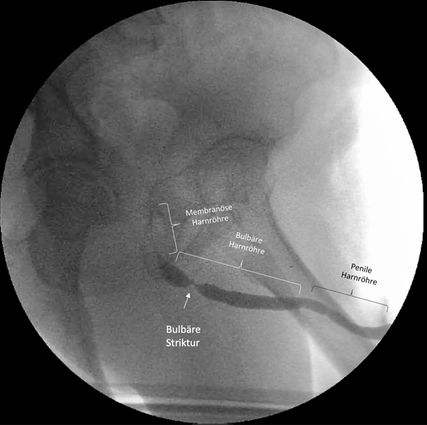

In der diagnostischen Abklärung sind Harnstatus sowie eine sonografsche Restharnbestimmung und Abklärung des oberen Harntrakts zum Ausschluss einer konsekutiven Harnstauung die ersten Schritte. Die Harnstrahlmessung (Uroflow, Abb. 1) zeigt typischerweise einen plateauförmig abgeflachten und verlängerten Kurvenverlauf, die Variabilität ist jedoch hoch.8 Lokalisation und Länge der Striktur werden mittels retrograder Urethrografie (UCG), gegebenenfalls kombiniert mit einer Miktionszystourethrografie, dargestellt (Abb. 2).9 Eine Harnröhrensonografie kann zusätzliche Information über das Ausmaß einer begleitenden Spongiofibrose geben, ist klinisch jedoch meist von geringer Relevanz. Abschließend und ergänzend sollte in jedem Fall eine Urethroskopie erfolgen.

Therapie

Im Vergleich zu penilen oder glandulären Strikturen haben bulbäre Harnröhrenengen eine bessere Prognose und eine geringere postinterventionelle Rezidivrate. Als Grund wird häufig die günstigere Gefäßversorgung durch das in diesem Bereich ausgeprägtere Corpus spongiosum angegeben.10,11 Im akuten Harnverhalt oder bei signifikanter Restharnbildung sollte bevorzugt eine suprapubische Harnableitung angelegt werden. Eine transurethrale Kathetereinlage kann über einen endoskopisch vorgelegten Führungsdraht versucht werden, ein Bougieren der Striktur führt jedoch unweigerlich zu zusätzlichem Gewebstrauma, Fibrose und Narbenbildung und erschwert unter Umständen eine spätere definitive chirurgische Sanierung. Vor allen weiteren diagnostischen und therapeutischen Schritten sollte ein Harnwegsinfekt therapiert werden und die Harnröhre idealerweise unter suprapubischer Harnableitung ausreichend lange Zeit abheilen können.

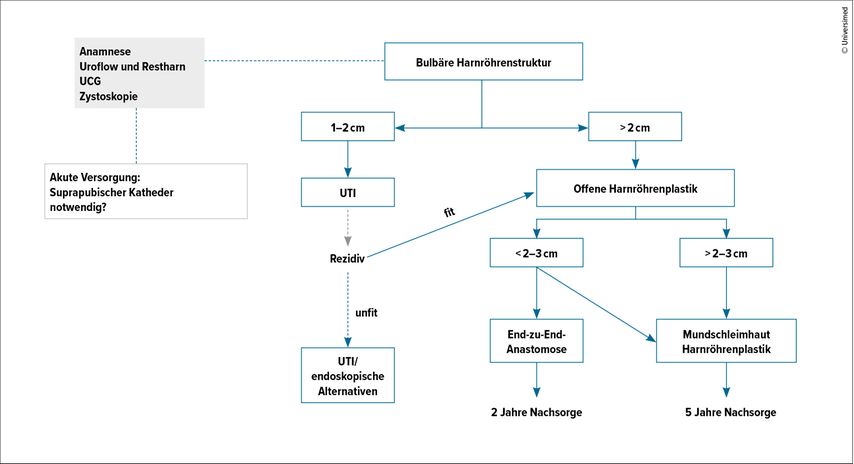

Die Wahl des therapeutischen Verfahrens richtet sich in erster Linie nach der Länge der Striktur. Präferenzen, Komorbiditäten und das Alter des Patienten sollten ebenso berücksichtigt werden. Das Ziel einer definitiven Sanierung der Striktur mit möglichst geringer Rezidivrate und akzeptabler perioperativer Morbidität sollte nicht durch den unreflektierten Einsatz wiederholter Bougierungen oder Schlitzungen gefährdet werden.

Endoskopische Verfahren

Sowohl die Urethrotomia interna als auch die Bougierung setzt eine Läsion im Urothel.12 Die erwünschte Erweiterung des Harnröhrenlumens resultiert aus einer Dehiszenz der Schnittränder, die daraus resultierende sekundäre Wundheilung führt zu einer Zunahme der Narbenbildung und prädestiniert zu einer Rezidivenge. Zudem wird im Rahmen der Harnröhrenschlitzung auch gesunde Harnröhre distal und proximal der eigentlichen Enge inzidiert, sodass das Rezidiv immer länger als die ursprüngliche Enge ist.12 Die Strikturlänge und Ausprägung, mehrere hintereinanderliegende Strikturen, eine Lage außerhalb der bulbären Urethra und eine frustraner Versuch einer endoskopischen Therapie wurden als Prädiktoren für das Auftreten einer Rezidivstriktur identifiziert. Die Indikation zur Urethrotomie ist somit die kurzstreckige (maximal 2cm), nicht vorbehandelte bulbäre Harnröhrenstriktur.13

In dieser Konstellation wurden Erfolgsraten von 71% nach 5 Jahren berichtet.13 Ein signifikanter Unterschied zwischen der Urethrotomie mit Laser oder Kaltmesser wurde nicht nachgewiesen (53% vs. 60%, p=0,66).14 In einer prospektiv randomisierten Studie wurde gezeigt, dass die Urethrotomia interna keine besseren Ergebnisse liefert als eine Bougierung.15 Im Fall eines Rezidivs hat die erneute Urethrotomie deutlich geringere Erfolgsaussichten. So beträgt die Rezidivrate bei der zweiten Urethrotomie bereits ca. 96%, bei der dritten 100%.11 Die Anzahl vorangegangener Urethrotomien ist ein negativer prädiktiver Faktor für den Erfolg einer nachfolgenden offenen Harnröhrenplastik.16 Alternative Verfahren wie intraläsionale Injektion mit Steroiden oder Mitomycin C und der mit Paclitaxel beschichtete Dilatationsballon Optilume® zeigen positive vorläufig Ergebnisse und können als Alternative für Patienten, die einer offen Harnröhrenplastik nicht unterzogen werden können, in Betracht gezogen werden.12, 17,18Eine Bougierung sollte nur als palliative und kurzfristige Maßnahme in Betracht gezogen werden. Durch die Mikroläsionen als Folge der Aufdehnung der Spongiofibrose tritt eine Restriktur in der Regel nach 4–6 Wochen auf, eine dauerhafte Sanierung ist nicht zu erwarten.15 Harnröhrenstents sind angesichts begrenzter Erfolgsaussichten und hoher Komplikationsraten kritisch zu betrachten. Eine vorangegangene Stentimplantation kann eine nachfolgende Harnröhrenplastik zu einem deutlich komplexeren Eingriff machen.19,20 Die konsens- und evidenzbasierte sowie kosteneffektivste Herangehensweise ist die initiale Urethrotomie mit anschließender offener Harnröhrenplastik im Rezidivfall.21

Offene Harnröhrenplastik

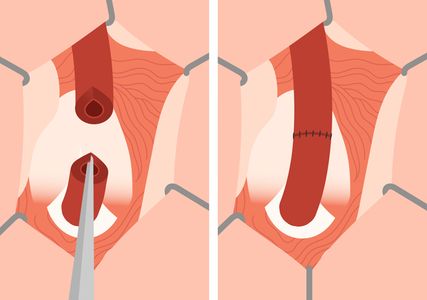

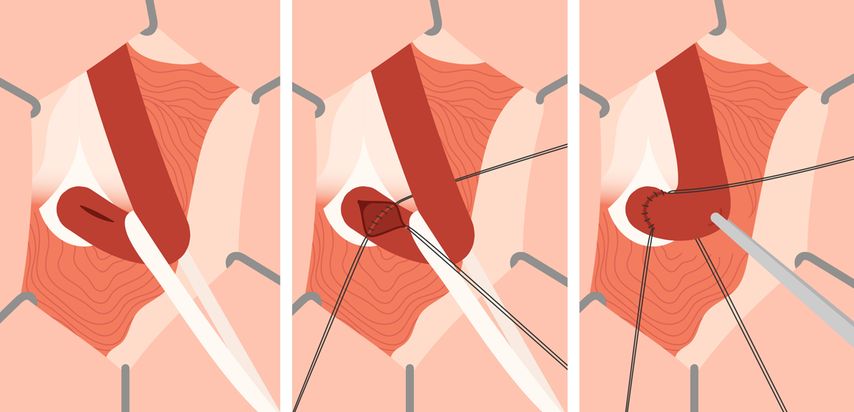

Bei bulbären Strikturen über 2cm oder Rezidivstrikturen ist die Urethroplastik die Therapie der Wahl. Hiermit können Erfolgsraten mit langfristiger Rezidivfreiheit von 80–95% erreicht werden.22,23 Wichtige prädiktive Faktoren sind abgesehen von der verwendeten chirurgischen Technik Strikturlänge, kardiovaskuläre Komorbiditäten, Adipositas sowie eine Infektion als Ursache der Striktur.24 Die Länge der Striktur entscheidet über die angewandte Rekonstruktionstechnik. Kurze Strikturen, insbesondere posttraumatischer Genese, können mittels Exzision und End-zu-End-Anastomose angegangen werden. Bei längeren Strikturen sind unterschiedliche Techniken der Mundschleimhaut-Urethraplastik Mittel der Wahl. Die klassische End-zu-End-Anastomose wird als „transecting excision and primary anastomosis“ (tEPA) bezeichnet und umfasst eine komplette Exzision des stenotischen Harnröhrensegmentes inklusive des umgebenen fibrosierten Corpus spongiosum (Abb. 3). Dies hat eine vollständige Unterbrechung des antegraden Blutflusses im Corpus spongiosum und unter Umständen eine (meist reversible) erektile Dysfunkon, verminderte Tumeszenz und Dysästhesien an der Glans penis zur Folge. Häufig sind bulbäre Strikturen jedoch nicht vollständig verschlossen.25,26 Im Fall einer subtotalen Stenose kann die komplette Dissektion des Corpus spongiosum mithilfe einer als „nontransecting excision and primary anastomosis“ (ntEPA) bezeichneten Technik vermieden und die Rate an erektiler Dysfunktion (4% vs. 14%) bei vergleichbaren Erfolgsraten reduziert werden (Abb. 4).27

Abb. 4: Offene Harnröhrenkonstruktion bei subtotaler Stenose ohne komplette Durchtrennung des Corpus spongiosum; „nontransecting excision and primary anastomosis“ (ntEPA).

Harnröhrenrekonstruktion mittels Grafting-Techniken sind in der Regel bei längeren bulbären Strikturen (>2–3cm) indiziert, können aber auch bei kürzeren Strikturen eingesetzt werden. Hierbei wird die Harnröhre und das umliegende Corpus spongiosum nicht vollständig durchtrennt, sondern im Bereich der Stenose längs inzidiert und mittels Transplantat gedeckt. Die im Vergleich zur End-zu-End-Anastomose geringere Kompromittierung der arteriellen Gefäßversorgung und des Corpus spongiosum scheint mit einem geringeren Risiko an sexuellen Funktionsstörungen bei vergleichbarer Erfolgsrate einherzugehen.26, 28,29 Als Graft-Material hat sich die Mundschleimhaut durchgesetzt (Abb. 5).30 Es kann sowohl sublinguale als auch buccale Schleimhaut verwendet werden.31 Eine labiale Entnahme von der Innenseite der Unterlippe sollte aufgrund höherer Komplikationsraten u.a. wegen perioraler Dysästhesien und neurosensorischer Defizite, Narbenbildung sowie Veränderung des Speichelflusses eher vermieden werden.

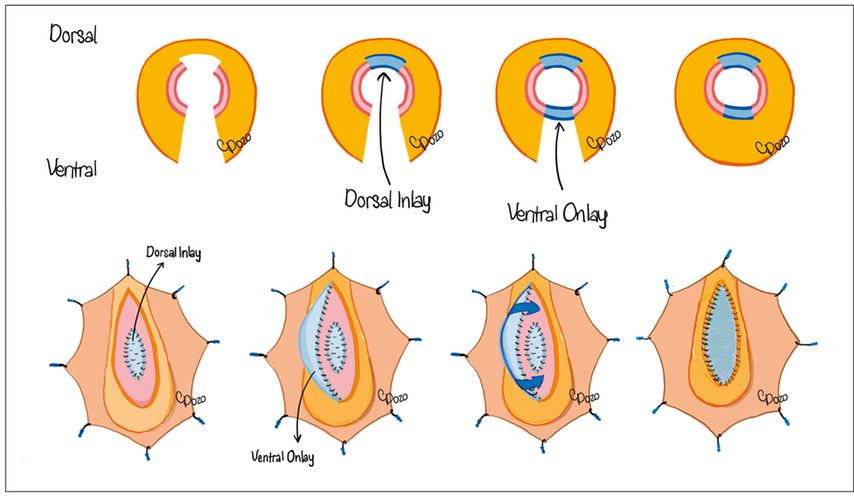

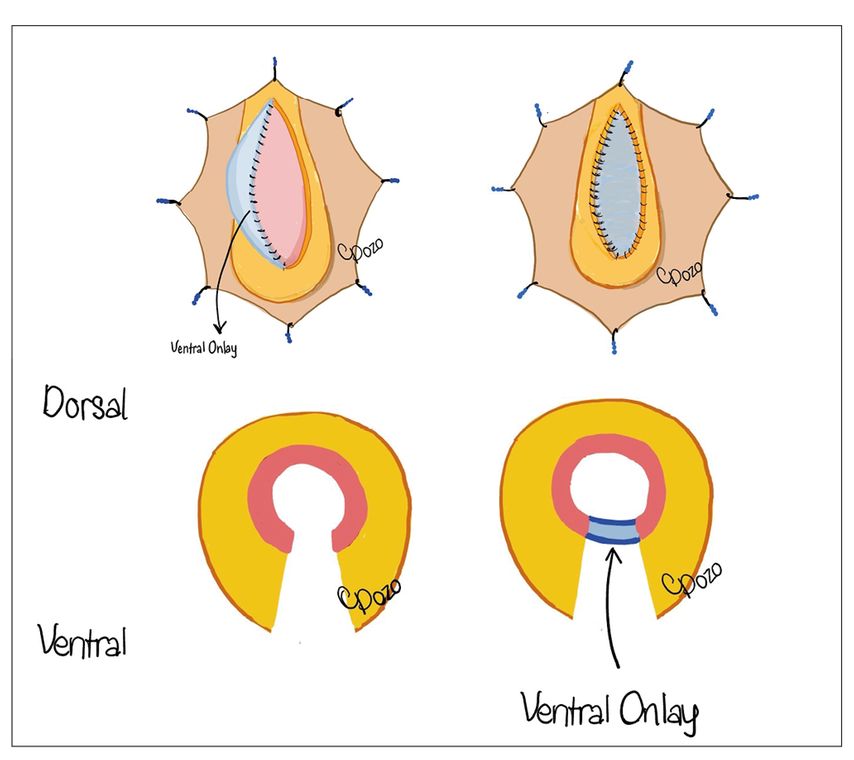

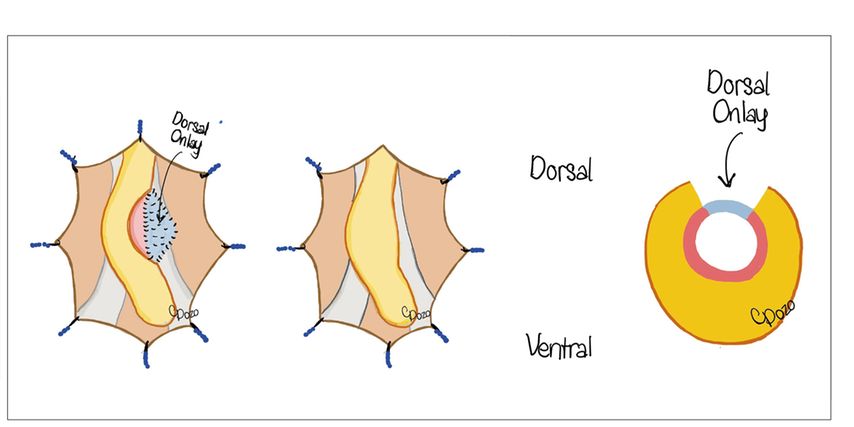

Hinsichtlich der Platzierung des Transplantats wurden verschiedenste Techniken beschrieben. Grundsätzlich kann nach Inzision der Striktur der Harnröhrendefekt von innen oder von außen mit Mundschleimhaut gedeckt werden (Inlay und Onlay; Abb. 6, 7, 9). Eindeutige signifikante Unterschiede bezüglich Erfolgs- und Komplikationsraten konnten in systematischen Überprüfungen bislang nicht festgestellt werden.32

Abb. 6: Grafting-Technik nach Palminteri (kombinierte Urethroplastik mit „Dorsal Inlay“ und „Ventral Onlay“)

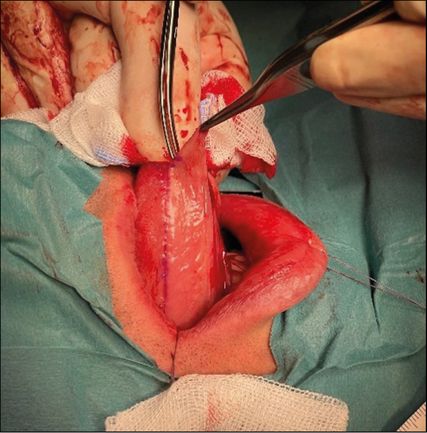

Das Video von Prof. Ahyai und OA Bele von der Universitätsklinik für Urologie in Graz zeigt eine Harnröhrenrekonstruktion in der Ventral-Onlay-Technik mit Wangenschleimhaut (Abb. 8, Video).

Abb. 8, Video: Harnröhrenrekonstruktion mittels ventralem Mundschleimhaut-Onlay. Video: Univ.-Prof. Dr. Sasha Ahyai und OA Dr. Uros Bele, Universitätsklinik für Urologie Graz.

An unserer Institution wird für bulbäre Strikturen vornehmlich die von Palminteri erstmals beschriebene Technik einer Kombination aus dorsalem Inlay und ventralem Onlay unter Verwendung sublingualer Mundschleimhaut durchgeführt (Abb. 6).33,34 Bei ungünstigen lokalen Bedingungen (Fistel, Abszess, ausgeprägte Spongiofibrose, vorangegangene Strahlentherapie etc.) kann unter Umständen ein zweizeitiges Vorgehen von Nöten sein.5 Die Möglichkeiten der chirurgischen Rekonstruktion bei penobulbären oder panurethralen Strikturen sind vielfältig und umfassen häufig Kombinationen verschiedener Techniken oder andere Transplantate als Mundschleimhaut, mit niedrigeren Erfolgsraten als bei kürzeren Rekonstruktionen.35 Die perineale Urethrostomie bleibt als Option für Patienten, die eine komplexe rekonstruktive Operation ablehnen oder dafür nicht geeignet sind.5

Nachsorge

In der heutigen Praxis haben sich „patient-reported outcome measures“ (PROMs) zusätzlich zu objektiven Parametern wie Uroflow oder mittels Zystoskopie oder UCG verifizierte anatomische Durchgängigkeit der Harnröhre durchgesetzt.9 Die Notwendigkeit eines Zweiteingriffes nach Harnröhrenplastik ist ebenso ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg der Intervention. PROMs können mittels validierter Fragebögen systematisch abgefragt werden. Etwa ein Viertel der Rezidive wird im zweiten Jahr der Nachsorge apparent, das Rezidivrisiko nimmt danach ab.36 Das EAU Urethral Stricture Guidelines Panel schlägt daher ein Nachsorgeprotokoll mit Erhebung der PROMs einschließlich der sexuellen Funktion und Uroflow im 3, 12. und 24. Monat nach einer bulbären Harnröhrenplastik vor. Ein UCG oder eine Zystoskopie wird nur im 3. Monat bei geringen Rezidivrisiko und zusätzlich im 12. und 24. Monat bei hohem Rezidivrisiko oder bei Verdacht auf Rezidiv empfohlen. Eine abschließende Begutachtung sollte nach 5 Jahren erfolgen (Abb.10).

Literatur:

1 Anger JT et al.: BMC Urol 2010; 10:3 2 Santucci RA et al.: Male urethral stricture disease. J Urol 2007; 177(5): 1667-74 3 Heitz M et al.: Der Urologe 1998; 37(1): 2-7 4 Mundy AR, Andrich DE: BJU International 2011; 107(1): 6-26 5 Lumen N et al.: Eur Urol 2021; 80(2): 190-200 6 Cotter KJ et al.: The Journal of Urology 2018; 200(4): 843-7 7 Rourke K, Hickle J: Urology 2012; 79(5): 1163-7 8 Lambert E et al.: Int J Urol2018; 25(9): 792-8 9 Campos-Juanatey F et al.: European Urology 2021; 80(2): 201-2 10 Al Taweel W, Seyam R: Adv Urol 2015; 2015: 656459 11 Pansadoro V, Emiliozzi P: J Urol 1996; 156(1): 73-5 12 Elliott SP et al.: J Urol 2022; 207(4): 866-75 13 Barbagli G et al.: Eur Urol Focus 2020; 6(1): 164-9 14 Jin T et al.: Chin Med J (Engl) 2010; 123(12): 1589-95 15 Steenkamp JW et al.: J Urol 1997; 157(1): 98-101 16 Breyer BN et al.: J Urol 2010; 183(2): 613-7 17 Pang KH et al.: Eur Urol 2021; 80(4): 467-79 18 Farrell MR et al.: Urology 2017; 110: 223-7 19 Jordan GH et al.: J Urol 2013; 190(1): 130-6 20 Horiguchi A et al.: J Urol 2018; 199(2): 508-14 21 Greenwell TJ et al.: J Urol 2004; 172(1): 275-7 22 Barbagli G et al.: Eur Urol 2013; 64(3): 440-7 23 Blaschko SD et al.: J Urol 2012; 188(6): 2260-4 24 Chapman D et al.: J Urol 2017; 198(5): 1107-12 25 Beysens M et al.: Adv Urol 2015; 2015: 912438 26 Nilsen OJ et al.: Eur Urol 2022; 81(4): 375-82 27 Chapman J Urol 2019; 201(2): 364-70 28 Yuri P et al.: Acta Med Indones 2016; 48(1): 17-27 29 Chen ML et al.: Can J Urol 2014; 21(6): 7565-9 30 Lumen N et al.: Urol Int 2012; 89(4): 387-94 31 Abrate A et al.: Asian J Urol 2019; 6(3): 230-41 32 Barratt R et al.: Eur Urol 2021; 80(1): 57-68 33 Palminteri E et al.: J Urol 2011; 185(5): 1766-71 34 Palminteri E et al.: Urology 2013; 81(4): 891-8 35 Warner JN et al.:Urology 2015; 85(6): 1483-7 36 Barbagli G et al.: World J Urol 2019; 37(6): 1165-71

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Infektstein als therapeutische Herausforderung

Rund 10% aller Harnsteine sind sogenannte Infektsteine. Die therapeutische Herausforderung besteht im schnellen Steinwachstum, in der Rezidivneigung und einer Obstruktion der Harnwege. ...

Psychische und körperliche Auswirkungen verschobener elektiver Operationen

Pflege- und Personalmangel führten in Österreichs Urologie zu deutlichen Einschränkungen in der elektiven operativen Versorgung. Eine Studie der Medizinischen Universität Graz zeigt, ...

Perioperative Therapie mit Enfortumab Vedotin + Pembrolizumab bei Cisplatin-ungeeigneten Patienten mit MIBC

Die Phase-III-Studie KEYNOTE-905/EV-303 schließt eine entscheidende und seit Langem offene Versorgungslücke bei muskelinvasivem Blasenkarzinom: Für Cisplatin-ungeeignete Patient:innen ...