Die Thalassämie nimmt hierzulande an Bedeutung zu

Autorin:

OÄ Dr. Emine Kaynak

Ordensklinikum Linz

Krankenhaus der Elisabethinen Linz

E-Mail: emine.kaynak@ordensklinikum.at

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Die medizinische Betreuung von Thalassämiepatient:innen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gebessert und benötigt insbesondere bei symptomatischen Patient:innen eine multidisziplinäre Zusammenarbeit, bei der die Hämatologie eine wichtige Rolle spielt.

Keypoints

-

Die Thalassämie gehört zu den häufigsten autosomal-rezessiv vererbbaren Hämoglobinopathien.

-

Die Therapie der Thalassämie hängt von der vorliegenden Form und der Ausprägung der Symptome ab.

-

Die allogene Stammzelltransplantation ist die Therapie der Wahl mit kurativer Intention im Kindesalter.

-

Die Gentherapie stellt perspektivisch eine kurative Therapieoption dar.

-

Die Chelattherapie und eine gute Therapieadhärenz sind maßgeblich für die Verbesserung der Prognose von Thalassämiepatient:innen.

-

Die Bedeutung der Thalassämie in Europa umfasst medizinische, soziale und wirtschaftliche Aspekte.

Die Thalassämie gehört zu den häufigsten autosomal-rezessiv vererbbaren Hämoglobinopathien.

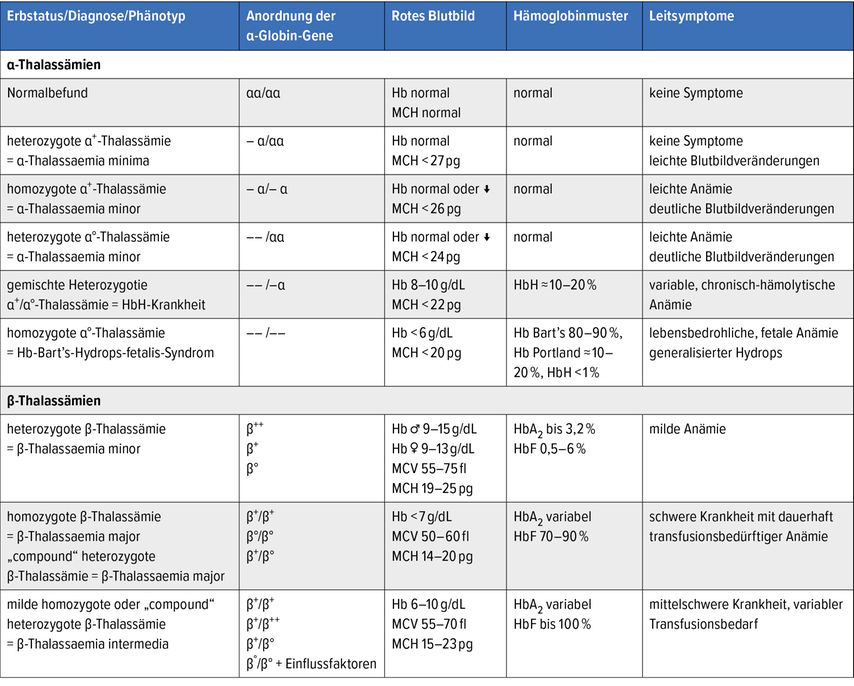

Die häufigsten Formen sind die Alpha-(α-)Thalassämie und die Beta-(β-)Thalassämie. Mutationen in den Globin-Genen führen zu einer fehlenden oder gestörten Synthese von bestimmten Globin-Ketten. Der Unterschied zwischen den beiden Formen besteht darin, dass es bei der β-Thalassämie für die β-Ketten nur zwei Globin-Gene gibt, sodass durch Punktmutationen entsprechend ein Gen defekt ist (=β-Thalassaemia minor) oder im Falle der β-Thalassaemia major beide Gene defekt sind.1,2 Thalassämieformen, Genotyp sowie Schweregrad und Leitsymptome sind der Tabelle 1 zu entnehmen.3

In Europa sind bestimmte Bevölkerungsgruppen stärker betroffen, wie Menschen mit mediterranen, nahöstlichen oder asiatischen Wurzeln. Die Prävalenz der Thalassämie variiert in den verschiedenen Ländern, was auf unterschiedliche genetische Hintergründe und Migrationstrends zurückzuführen ist.

Diagnostik

Die Thalassämiediagnostik beinhaltet folgende laborserologische, klinische und bildgebende Untersuchungen:

-

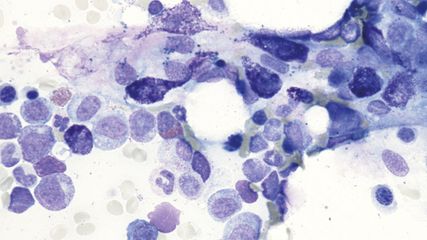

Komplettes Blutbild inkl. Retikulozyten, Erythrozytenmorphologie mittels Blutausstrich, manuelles Differenzialblutbild

-

Klinische Chemie inkl. Eisenstatus/Vitamin B12/Folsäure

-

Hämolyseparameter (Retikulozytenzahl, indirektes Bilirubin, Laktatdehydrogenase und Haptoglobin)

-

Evtl. alte Blutbefunde zum Vergleich

-

Hämoglobin-(Hb-)Elektrophorese und Hb-Genetik

-

Anamnese, insbesondere Familienanamnese: ethnische Herkunft

-

Klinische Untersuchung

-

Ultraschall des Abdomens zur Darstellung des Organbefalls

Therapie

Die Therapie hängt von der vorliegenden Form und der Ausprägung der Symptome ab (Tab. 1).

Personen mit Alpha-Thalassaemia minima und minor sowie mit Beta-Thalassaemia minor benötigen in der Regel keine Behandlung. Es sollte allerdings eine genetische Beratung empfohlen werden. Die Alpha-Thalassämie ist selten, daher wird hier auf die Therapie der Beta-Thalassaemia intermedia und major sowie die Komplikationen, die daraus bei Erwachsenen resultieren, eingegangen.

Aufgrund der milden Anämie bei Thalassaemia intermedia besteht zunächst keine Transfusionsnotwendigkeit. Durch die zunehmende Anämie im Verlauf können sich bei Thalassaemia major typische Anämiesymptome und Komplikationen entwickeln (Eisenüberladung, Splenomegalie, Osteoporose, Thrombosen usw.).4,5

Bei der Beta-Thalassaemia major besteht eine ausgeprägte hypochrom-mikrozytäre Anämie mit einer lebenslangen Transfusionspflichtigkeit bei ineffektiver Erythropoese und daraus resultierend multiplen Komplikationen wie sekundärer Hämochromatose mit kardiopulmonalen Erkrankungen (Herzinsuffizienz, pulmonale Hypertonie) und Endokrinopathien bei chronischer Bluttransfusion sowie Hepatosplenomegalie bei extramedullärer Erythropoese.6

Die Therapie bei Beta-Thalassaemia major gliedert sich in drei Kategorien:

1. Symptomatische Therapie

Die symptomatische Therapie besteht aus regelmäßigen Bluttransfusionen im Abstand von drei bis vier Wochen (je nach Ausgangswert), um den Hb-Wert über 9g/dl zu halten. Durch die regelmäßige Bluttransfusion kommt es im Verlauf zur Eisenüberladung und das wiederum führt zur sekundären Hämochromatose.6 Bei einem wiederholten Serumferritin-Wert von 1000ng/ml ist eine Chelattherapie indiziert.

Für die Primärtherapie stehen Deferoxamin (subkutan) und Deferasirox (oral) zur Verfügung. Für die Sekundärtherapie ist Deferipron (oral) zugelassen. Bei einer ausgeprägten sekundären Hämosiderose mit Organschaden ist auch eine Kombinationstherapie mit der primären und sekundären Therapieoption möglich.7–9

Luspatercept ist seit 2020 zur Behandlung der transfusionsabhängigen Beta-Thalassämien bei Erwachsenen zugelassen. Es ist ein rekombinantes Fusionsprotein, das selektiv an Liganden der Transforming-Growth-Factor-beta-(TGF-beta-)Superfamilie bindet und dadurch den SMAD2-SMAD3-Signalübertragungsweg hemmt. Diese Hemmung fördert die Differenzierung erythroider Vorläuferzellen und steigert den Hämoglobingehalt im peripheren Blut.

Die Zulassungsstudie für Luspatercept ist die BELIEVE-Studie (eine randomisierte, doppelblinde placebokontrollierte Studie). Bei einem Drittel der Studienteilnehmer:innen (insgesamt 336 Teilnehmer:innen) konnte die Transfusionslast um >33% reduziert werden.10

Eine weitere Therapieoption stellt Hydroxycarbamid dar. Hydroxycarbamid induziert zusätzlich die Bildung von fetalem Hämoglobin (HbF) und die Erhöhung des Anteils primär HbF produzierender Zellen.11

2. Kurative Therapie

Die allogene Stammzelltransplantation ist die Therapie der Wahl mit kurativer Intention im Kindesalter. Bei Erwachsenen liegen bereits ausgeprägte Organschäden vor, sodass aufgrund der erhöhten Komplikationsrate einschließlich der transplantationsassoziierten Mortalität eine allogene Stammzelltransplantation kontraindiziert ist. Der Spender muss HLA-ident sein. Eine Auswertung der Datenbank des prospektiven EBMT-Hämoglobinopathie-Registers zeigte eine Gesamtüberlebensrate (OS) von 90–96% und eine Rate des ereignisfreien Überlebens (EFS) von 83–93%, wenn die Transplantation vor dem 14. Lebensjahr stattfand.12

Eine andere Therapieoption mit potenzieller kurativer Intention stellt die seit 2023 zugelassene Gentherapie mit CRISPR/Cas9 dar. Die Zulassungsstudie CLIMB TDT-111 (internationale, multizentrische, „open-label“, einarmige Phase-III-Studie) wurde mit 54 transfusionsabhängigen Thalassämiepatient:innen ohne Endorganschäden durchgeführt. In der Interimsanalyse erreichten fast 93% der Patient:innen eine Transfusionsunabhängigkeit für zwölf aufeinander folgende Monate innerhalb von 24 Monaten nach Casgevy-(exa-cel-)Infusion.13

Das Prinzip dieser Gentherapie ist die Geneditierung mittels CRISPR/Cas9, einer Technologie im Sinn einer präzisen „Genschere“, die es ermöglicht, gezielt DNA-Sequenzen zu „schneiden“ und zu verändern. Hierfür wird eine „Guide RNA“ genutzt, die das Cas9-Enzym an die gewünschte Stelle im Genom (an die erythroidspezifische Enhancer-Region des BCL11A-Gens) führt, um dort gezielt Eingriffe vorzunehmen. BCL11A ist der wichtigste Suppressor der Synthese von fetalem Hämoglobin (HbF) in der adulten Erythropoese.14 Durch den Schnitt wird wieder die fetale Hämoglobinvariante (Hämoglobin F) in den roten Blutkörperchen produziert.

3. Therapie der Folgeerkrankungen

Die sekundäre Hämochromatose – bedingt durch die regelmäßige Bluttransfusion – stellt die wesentlichste Komplikation für Thalassämiepatient:innen dar. Daher sind die Chelattherapien entscheidend und wichtig bei der Verhinderung bzw. Reduktion der Komplikationen.

Folgende Folgeerkrankungen und Therapien sind relevant:

-

Kardiopulmonale Erkrankungen: Herzinsuffizienztherapie, Antiarrhythmika bei Arrhythmien usw.

-

Endokrinopathien: Hormontherapie bei Hypogonadismus/Amenorrhö; Substitution bei Hypothyreose, Hypoparathyreoidismus/Vit.-D-Mangel und Hypophyseninsuffizienz; antidiabetische Therapie bei Diabetes mellitus

-

Osteopenie-Osteoporose-Syndrom: Bisphosphonattherapie

-

Infektionen: erhöhtes Risiko für HBV/HCV/HIV; bedrohliche Infektionen mit Yersinia enterocolitica und pseudotuberculosis unter Chelattherapie (muss unterbrochen werden)

-

Thrombosen/Embolien: Thrombozytose nach Splenektomie (Impfungen sollten beachtet werden!) – Thrombozytenaggregationshemmer werden empfohlen und ab dem 20. Lebensjahr sollte einmal jährlich eine Schädel-MRT veranlasst werden.

-

Hepatosplenomegalie: evtl. Splenektomie

-

Extramedulläre Hämatopoese (außerhalb der Leber und Milz auch paravertebral): Kompressionssymptome stellen eine Notfallsituation dar!

Die regelmäßige Verlaufskontrolle und -diagnostik ist für Patient:innen mit Beta-Thalassaemia intermedia und major mit sekundärer Hämochromatose von großer Bedeutung, um die Erkrankungen effektiv zu managen und Komplikationen zu vermeiden.

Die Thalassämiepatient:innen benötigen nicht nur medizinische Betreuung, sondern auch spezielle Beratungen wie z.B. humangenetische, psychologische und soziale. Die Erkrankung kann die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Viele Patient:innen müssen ihre Aktivitäten an ihre gesundheitlichen Bedürfnisse anpassen, was soziale Isolation und psychische Belastungen zur Folge haben kann. Die symptomatischen Thalassämiepatient:innen können großteils weder ihre Ausbildung beenden noch einer geregelten Arbeit nachgehen. In einigen Gemeinschaften kann es zu Stigmatisierung kommen, was die Integration der Betroffenen in die Gesellschaft erschwert.

Fazit

Durch die fortschrittlichen Behandlungsmethoden sowie die bessere Überwachung und Therapie der Komplikationen haben sich die Lebenserwartung und die Lebensqualität der Patient:innen mit schwerer Thalassämie in den letzten Jahrzehnten entscheidend erhöht. Die Gentherapie stellt perspektivisch eine kurative Therapieoption dar. Die wirtschaftlichen Aspekte dieser Therapie sind vielschichtig und umfassen sowohl Kosten als auch potenzielle Einsparungen. Die Gentherapie bei Thalassämie bietet sowohl Herausforderungen als auch Chancen aus wirtschaftlicher Sicht. Eine sorgfältige Abwägung der Kosten-Nutzen-Relation ist entscheidend, um den bestmöglichen Zugang zu diesen innovativen Therapien zu gewährleisten.

Literatur:

1 Michl M: BASICS Hämatologie. 6. Auflage. München: Elsevier, Urban & Fischer, 2016 2 Muncie HL, Campbell J: Alpha and beta thalassemia. Am Fam Physician 2009; 80(4): 339-44 3 Kohne E: Hemoglobinopathies: clinical manifestations, diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(31-32): 532-40 4 Asadov C et al.: Beta-thalassemia intermedia: a comprehensive overview and novel approaches. Int J Hematol 2018; 108(1): 5-21 5 Cario H, Kohne E: AWMF-S1-Leitlinie: Thalassämien. AWMF online 2023; 025-017l_S1_Thalassaemien_2023-02_1.pdf 6 Antonis K et al.: Thalassaemia. Lancet 2022; 399(10343): 2310-24 7 Fisher SA et al.: Desferrioxamine mesylate for managing transfusional iron overload in people with transfusion-dependent thalassaemia. Cochrane Database Syst Rev 2013; 8: CD00445 8 Roberts DJ et al.: Oral deferiprone for iron chelation in people with thalassaemia. Cochrane Database Syst Rev 2007; 3: CD004839 9 Origa R et al.: Combined therapy with deferiprone and desferrioxamine in thalassemia major. Haematologica 2005; 90(10): 1309-14 10 Cappellini MD et al.: A phase 3 trial of luspatercept in patients with transfusion-dependent β-thalassemia. NEngl J Med 2020; 382(13): 1219-31 11 Karimi M: Hydroxyurea in the management of thalassemia intermedia. Hemoglobin 2009; 33(Suppl 1): S177-82 12 Baronciani D et al.: Hemopoietic stem cell transplantation in thalassemia: a report from the European Society for Blood and Bone Marrow Transplantation Hemoglobinopathy Registry, 2000–2010. Bone Marrow Transplant 2016; 51(4): 536-41 13 Kunz JB, Kulozik AE: Gene therapy of the hemoglobinopathies. Hemasphere 2020; 4: e479 14 Frangoul H et al.: CRISPR-Cas9 gene editing for sickle cell disease and β-thalassemia. N Engl J Med 2021; 384(3): 252-60 15 Kohne E: Hemoglobinopathies: clinical manifestations, diagnosis, and treatment. Dtsch Arztebl Int 2011; 108(31-32): 532-40

Das könnte Sie auch interessieren:

Hautmanifestationen bei onkologischen Erkrankungen

Krebserkrankungen verschiedener Organsysteme können auch mit Symptomen an der Haut einhergehen, die manchmal bereits als frühe Warnzeichen auftreten. Dazu zählt ausgeprägter Pruritus. ...

Kutane oder systemische Mastozytose – was macht die Hämatologie?

Mastzellerkrankungen sind eine heterogene Gruppe von Erkrankungen, die von einer Vielzahl zugrunde liegender genetischer Veränderungen und Komorbiditäten beeinflusst werden und in ihrem ...

Neues zur GVHD-Prophylaxe und Risikobewertung bei Myelofibrose

Die Prophylaxe der Graft-versus-Host-Krankheit (GVHD) bleibt eine zentrale Herausforderung nach allogener Stammzelltransplantation. Auf dem diesjährigen EBMT-Kongress wurden dazu neue ...