Aktive Überwachung rezidivierender Low-Grade-Blasentumoren

Autoren:

Dr. Frederik König

Univ.-Prof. Dr. Shahrokh F. Shariat

Universitätsklinik für Urologie

Medizinische Universität Wien

E-Mail: frederik.koenig1@gmail.com

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.

Sie sind bereits registriert?

Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:

Sie sind noch nicht registriert?

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich

zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)

Nicht muskelinvasive Blasentumoren im Low-Grade-Stadium gehen mit einer krebsspezifischen Sterberate von unter 1% einher. Insbesondere ältere Patienten sind durch solche Tumoren in ihrer Lebenserwartung nicht gefährdet. Warum sollten wir die Lebensqualität dieser Patienten durch wiederholte Operationen unnötig reduzieren? Ein Anstoß zur aktiven Überwachung und Deintensivierung gewohnter Behandlungspfade als individuelles Konzept für ein selektiertes Patientenkollektiv.

Keypoints

-

Aktive Überwachung ist eine sichere, praktikable und effiziente Option für ältere Patienten mit kleinen, nicht invasiven Blasentumoren (Ta low-grade).

-

Mögliche Einschlusskriterien: rezidivierende „pTa low-grade“-Tumoren, ≤3cm, ≤5 Läsionen, negative Zytologie

-

Vorteile einer aktiven Überwachung inkludieren eine Reduzierung der Morbidität und Kosten durch unnötige Eingriffe und eine Erhaltung der Lebensqualität für die Patienten.

-

Vor Anwendung in der Praxis werden multizentrische, randomisiert-kontrollierte Studien benötigt, um das Konzept zu verifizieren.

Hintergrund

Blasenkrebs ist vor allem ein Krebs des älteren Menschen. 80% der neu diagnostizierten Blasentumoren werden bei Patienten >65 Jahre gefunden.1 In Österreich liegt der Anteil der >65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung bereits bei 19,2%, etwa 10% der Bevölkerung sind 85 Jahre oder älter.2 Die Alterszunahme in der Gesellschaft ist ein weltweites Phänomen, welches sowohl uns Urologen als auch das gesamte Gesundheitssystem in Zukunft vor zunehmende Herausforderungen stellen wird. Ressourcen sollten daher mit Bedacht eingesetzt werden.

Gleichzeitig wissen wir, dass kleine, nicht invasive, niedriggradige Blasentumoren (Ta low-grade) nur eine geringe Gefahr für das Überleben der Patienten darstellen. Wäre es daher nicht ressourcenschonender und patientenorientierter, solche Patienten aktiv zu überwachen, anstatt wiederholt zu resezieren?

Warum aktive Überwachung eine gute Option darstellt

Rund 70–80% der neu diagnostizierten Blasentumoren entsprechen nicht muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC).3,4 Dabei bildet NMIBC eine heterogene Gruppe von Tumoren, von denen pTa-Tumoren mit etwa 70% den Großteil ausmachen.5 Die „pTa low-grade“-Tumoren zeigen eine hervorragende Prognose durch langsames Wachstum und eine geringe Progressionsrate. Studien zeigen ein progressionsfreies Überleben von etwa 95% nach 15 Jahren sowie eine krebsspezifische Sterberate von unter 1%.6–8

Gleichzeitig ist die Rezidivrate erstdiagnostizierter „pTa low-grade“-Blasentumoren hoch und liegt zwischen 50 und 70%.8,9 Durch die Kombination aus hoher Prävalenz, geringer krebsspezifischer Sterberate und hoher Rezidivrate gehören NMIBC kumulativ zu den kosten- und aufwandintensiven Krebsarten in der Behandlung und Nachsorge.10,11

Trotz Erwähnung der aktiven Überwachung als Option in den aktuellen internationalen NMIBC-Leitlinien stellt die TUR-B weiterhin den Goldstandard zur Behandlung dieser Tumoren dar.7,12,13 Hierbei sind sowohl Komplikationen durch die Prozedur – wie Blutungen, Perforation und Harnröhrenverletzungen – als auch Risiken durch die notwendige Narkose insbesondere für ältere Patienten nicht unerheblich.14 Darüber hinaus stellt die TUR-B einen Hauptkostenverursacher für die Versorgung von NMIBC-Patienten dar10 und reduziert nachweislich die Lebensqualität der Patienten.15

Durch die aktive Überwachung und den Verzicht auf eine unmittelbare Resektion entsprechender Tumoren könnten die Eingriffszahlen verringert und somit Kosten und Risiken gesenkt werden bei gleichzeitiger Erhaltung der Lebensqualität der Patienten (Abb. 1). Neben personellen Ressourcen würden durch die ausbleibende Operation auch OP-Kapazitäten und Krankenhausbetten für Patienten eingespart werden, die diese wirklich benötigen. Am Ende bliebe die Möglichkeit zum Eingriff (Resektion) im Falle eines Progresses im Rahmen der aktiven Überwachung weiterhin erhalten.

Welche Daten unterstützen die aktive Überwachung?

Vergleicht man anhand von Nomogrammen das krebsspezifische Überleben eines Patienten mit rezidiviertem „pTa low-grade“-Blasentumor mit dem eines Patienten mit cT1c, Gleason 3+3 Prostatakarzinom mit einer positiven Stanze und einem PSA von 5ng/ml, sind diese identisch. Für solche Low-Risk-Prostatakarzinome gilt die aktive Überwachung bereits als Standard und zeigt ausgezeichnete Resultate.16

Im Vergleich hierzu hat sich dieses Vorgehen beim Blasenkrebs noch nicht etabliert. Auch wenn die erste Publikation zur aktiven Überwachung oberflächlicher Blasentumoren bereits 2003 durch Soloway und Kollegen erfolgte,17 ist die Datenlage in der Literatur weiterhin überschaubar und ein Mangel an einheitlichen Studiendesigns und größeren Kohorten ist zu sehen.

In der aktuellsten systematischen Übersichtsarbeit zu diesem Thema, welche 7 Studien und 558 Patienten einschloss, zeigten Petrelli und Kollegen eine Abbruchrate der aktiven Überwachung von 67% nach einem medianen Überwachungszeitraum von 15,6 Monaten.18 Kriterien hierfür waren eine Zunahme der Tumoranzahl oder -größe, das Auftreten einer Hämaturie oder einer positiven Zytologie. Eine Progression des Tumorgrads oder -stadiums wurde bei 19% der Patienten beobachtet. Ein Upstaging zu pT1 erfolgte in 8%, zu pT2 gerade mal in 1,3% der Fälle.18 Einzelne Studien berichten zudem von benignen Befunden in bis zu 30% der Fälle nach erfolgter Resektion.19,20

Hinsichtlich der Sicherheit der aktiven Überwachung zeigen Studien, dass Urologen mit einer hohen Genauigkeit Blasentumoren in Grad und Stadium einschätzen können.21,22 Zystoskopisch liegt die visuelle Treffsicherheit zu „pTa low-grade“-Tumoren bei 93%, in Kombination mit einer negativer Zytologie sogar bei 99%.23

Wie selektieren wir geeignete Patienten?

Patienten mit Rezidiven von „pTa low-grade“-Tumoren stellen eine heterogene Gruppe dar, was die Entscheidung für aktive Überwachung erschwert. Eine verlässliche Stratifizierung dieser Patientengruppe nach individuellem Risiko für eine Progression der Erkrankung wäre wünschenswert. Kamat und Kollegen sowie Soria und Kollegen haben diesbezüglich bereits Modelle entwickelt, die Patienten mit (Intermediate-Risk-)NMIBC nach ihrem individuellen Progressionsrisiko einschätzen sollen. Relevante Charakteristika, die neben dem Tumorgrad und -stadium in die Bewertung einflossen, waren sowohl der Zeitpunkt und die Frequenz der Rezidive als auch das Alter der Patienten.24,25

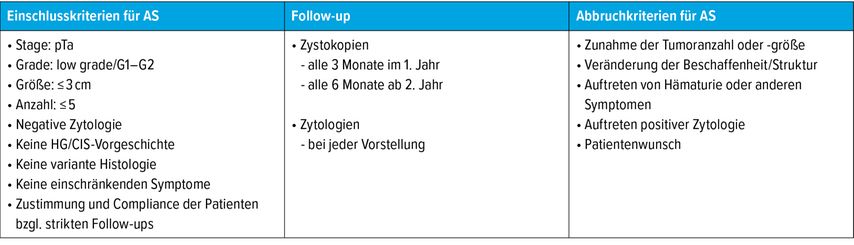

Eine allgemeingültige Definition für Selektionskriterien geeigneter Patienten zur aktiven Überwachung liegt hingegen weiterhin nicht vor. Orientierend an den Einschlusskriterien der bisher veröffentlichten Studien zu diesem Thema halten wir folgende Kriterien für gerechtfertigt (Tab. 1): Rezidive gesicherter „pTa low-grade“-Tumoren, die ≤3 cm groß sind und nicht mehr als 5 Befunde in der Blase bilden. Zudem sollten keine einschränkenden Symptome vorliegen. Patienten mit High-Grade-Befunden, Carcinoma in situ oder varianten Histologien in der Vorgeschichte sind auszuschließen. Die Zytologie muss negativ sein. Darüber hinaus müssen eine ausdrückliche Zustimmung der Patienten sowie ein hohes Maß an Compliance und Motivation vorliegen, welche eine strukturierte und konsequente Überwachung der Befunde sicherstellt.

Wie sollte die Überwachung aufgebaut sein?

Das Follow-up sollte aus regelmäßigen Zystoskopien alle 3 Monate im 1. Jahr sowie alle 6 Monate ab dem 2. Jahr bestehen und obligate Zytologien bei jeder Vorstellung beinhalten (Tab. 1).

Als Abbruchkriterien für die aktive Überwachung empfehlen wir, eine Zunahme der Anzahl und/oder der Größe der Tumoren, das Auftreten einer Hämaturie und/oder das Vorliegen einer positiven Zytologie zu verwenden (Tab. 1).

Tab. 1: Mögliche Ein- und Ausschlusskriterien und Struktur der aktiven Überwachung.

AS = active surveillance; HG = high-grade; CIS = Carcinoma in situ

Was fehlt, um die aktive Überwachung als Standard zu etablieren?

Aktuell findet die aktive Überwachung von Blasentumoren nur im Rahmen von Studien statt. Bevor diese als Standard in der klinischen Praxis angewandt werden kann, werden größere randomisiert-kontrollierte Studien benötigt. Darüber hinaus bedarf es einheitlicher Definitionen zur Selektion geeigneter Patienten sowie zum Abbruch der Überwachung. Ergänzend werden verlässliche Modelle zur adäquaten Risikostratifizierung der Patienten benötigt, um eine optimale Beratung der Patienten zu ermöglichen.

Technische Innovationen zur Optimierung des Überwachungsprozesses könnten das Risiko eines verpassten Progresses der Tumoren minimieren und die Sicherheit der Patienten weiter optimieren. Im Feld der Bildgebung könnten durch weitere Verbesserungen der MR-Technik oder neue Techniken wie Mikro-Ultraschall möglicherweise die Eindringtiefe von Tumoren verlässlicher beurteilt werden. Gleichzeitig könnten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz die Verlässlichkeit zystoskopischer Untersuchungen steigern. Auch die Verfügbarkeit von Biomarkern mit hohem positivem Vorhersagewert für Low-Grade-Tumoren würden die Diagnostik während der Überwachung weiter absichern.

Zusammenfassung

In Zusammenschau der bisherigen Daten könnte eine aktive Überwachung eine sichere, praktikable und kosteneffiziente Alternative gegenüber der üblichen Resektion kleiner, nicht invasiver Low-Grade-Tumoren für eine ausgewählte Subgruppe von Patienten sein. Insbesondere für ältere und vorerkrankte Patienten mit Rezidiven eines Ta-Tumors könnte dies ein Weg sein, um die Lebensqualität zu erhalten und Morbidität durch wiederholte Eingriffe sowie Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Größere, prospektiv randomisierte Studien werden benötigt, um das Konzept der aktiven Überwachung in Zukunft geeigneten Patienten standardmäßig in der Praxis anbieten zu können.

Literatur:

1 Siegel RL et al.: Cancer statistics 2020. CA Cancer J Clin 2020; 70(1): 7-30 2 Statistik.at: Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002–2021 nach fünfjährigen Altersgruppen. 2021 3 Shen PL et al.: Bladder preservation approach versus radical cystectomy for high-grade non-muscle-invasive bladder cancer: a meta-analysis of cohort studies. World J Surg Oncol 2018; 16(1): 197 4 Kirkali Z et al.: Bladder cancer: epidemiology, staging and grading, and diagnosis. Urology 2005; 66(6 Suppl 1): 4-34 5 Sylvester RJ et al.: Predicting recurrence and progression in individual patients with stage Ta T1 bladder cancer using EORTC risk tables: a combined analysis of 2596 patients from seven EORTC trials. Eur Uro 2006; 49(3): 466-5; discussion 75-7 6 Herr HW: Tumor progression and survival of patients with high grade, noninvasive papillary (TaG3) bladder tumors: 15-year outcome. J Urol 2000; 163(1): 60-1; discussion 1-2 7 Matulay JT et al.: Risk-adapted management of low-grade bladder tumours: recommendations from the International Bladder Cancer Group (IBCG). BJU International 2020; 125(4): 497-505 8 Vollmer RT: A review of outcomes for stage Ta bladder tumors. Am J Clin Pathol 2016; 146(2): 215-20 9 Hafner C et al.: Clonality of multifocal urothelial carcinomas: 10 years of molecular genetic studies. Int J Cancer 2002; 101(1): 1-6 10 Svatek RS et al.: The economics of bladder cancer: costs and considerations of caring for this disease. Eur Urol 2014; 66(2): 253-62 11 Riley GF et al.: Medicare payments from diagnosis to death for elderly cancer patients by stage at diagnosis. Med Care 1995; 33(8): 828-41 12 Babjuk M (Chair) et al.: EAU Guidelines on non-muscle-invasive bladder cancer (TaT1 and CIS). Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2021. 2021 13 Chang SS et al.: Diagnosis and treatment of non-muscle invasive bladder cancer: AUA/SUO Guideline. J Urol 2016; 196(4): 1021-9 14 Collado A et al.: Early complications of endoscopic treatment for superficial bladder tumors. J Urol 2000; 164(5): 1529-32 15 Yoshimura K et al.: Impact of superficial bladder cancer and transurethral resection on general health-related quality of life: an SF-36 survey. Urology 2005; 65(2): 290-4 16 Klotz L et al.: Clinical results of long-term follow-up of a large, active surveillance cohort with localized prostate cancer. J Clin Oncol 2010; 28(1): 126-31 17 Soloway MS et al.: Expectant management of small, recurrent, noninvasive papillary bladder tumors. J Urol 2003; 170(2 Pt 1): 438-41 18 Petrelli F et al.: Active surveillance for non-muscle invasive bladder cancer: a systematic review and pooled-analysis. Cancer Treat Res Commun 2021; 27: 100369 19 Ströck V et al.: A prospective study of the size, number and histopathology of new and recurrent bladder tumors. Urology Practice 2015; 2(5): 260-4 20 Hurle R et al.: Pathological outcomes for patients who failed to remain under active surveillance for low-risk non-muscle-invasive bladder cancer: update and results from the Bladder Cancer Italian Active Surveillance Project. Eur Urol Oncol 2018; 1(5): 437-42 21 Dekalo S et al.: Can urologists accurately stage and grade urothelial bladder cancer by assessing endoscopic photographs? J Telemed Telecare 2018; 24(9): 603-7 22 Mariappan P et al.: Predicting grade and stage at cystoscopy in newly presenting bladder cancers - a prospective double-blind clinical study. Urology 2017; 109: 134-9 23 Herr HW et al.: Correlation of cystoscopy with histology of recurrent papillary tumors of the bladder. J Urol 2002; 168(3): 978-80 24 Kamat AM et al.: Defining and treating the spectrum of intermediate risk nonmuscle invasive bladder cancer. J Urol 2014; 192(2): 305-15 25 Soria F et al.: Stratification of intermediate-risk non-muscle-invasive bladder cancer patients: implications for adjuvant therapies. Eur Urol Focus 2021; 7(3): 566-73

Das könnte Sie auch interessieren:

Aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse beim Urothelkarzinom

Auf dem diesjährigen Genitourinary Cancers Symposium der American Society of Clinical Oncology (ASCO-GU-Kongress) wurden bedeutende Fortschritte in der Diagnose und Behandlung des ...

Aktuelles aus der 7. Version der S3-Leitlinie: wesentliche Leitlinienänderungen

Im Mai 2024 wurde die Prostatakarzinom-S3-Leitlinie unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Urologie e.V. (DGU) im Rahmen des Leitlinienprogramms Onkologie in ihrer 7. ...

Neues vom ASCO GU zum Prostatakarzinom

Im Rahmen des ASCO GU 2025 in San Francisco wurden eine Vielfalt von neuen praxisrelevanten Studien zum Prostatakarzinom präsentiert. Mit Spannung wurde unter andem auch auf die finalen ...