ACR/EULAR-Klassifikationskriterien 2023: Auswirkungen auf die Praxis

Autorin:

Priv.-Doz. Dr. Karoline Mayer-Pickel

Abteilung für Geburtshilfe

Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Medizinische Universität Graz

E-Mail: karoline.pickel@medunigraz.at

Im Jahr 2023 wurden erstmals vom American College of Rheumatology (ACR) und von der European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) gemeinsam neue Klassifikationskriterien für das Antiphospholipid-Syndrom (APS) vorgestellt. Ziel war es vor allem, die Spezifität für den Einsatz in klinischen Studien und der Beobachtungsforschung zu verbessern.

Keypoints

-

Die neuen ACR/EULAR-2023- Kriterien sind reine Klassifikationskriterien und sollen ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden.

-

Die neuen Klassifikationskriterien können aber eine APS- Diagnose besser ein- und abschätzen sowie mögliche Überdiagnosen und Übertherapien vermeiden.

-

Durch die neuen Kriterien ist es möglich, das breite klinische Spektrum sowie laborchemische Besonderheiten des APS in Bezug auf gewichtete und risikostratifizierte Kriterien zu definieren und somit spezielle Subtypen zu bilden.

Das Antiphospholipid-Syndrom (APS) ist eine Autoimmunerkrankung, die durch das Auftreten von venösen und/oder arteriellen Thrombosen sowie Komplikationen in der Früh-und Spätschwangerschaft bei gleichzeitigem Vorhandensein von speziellen Antikörpern, den Antiphospholipid-Antikörpern/aPl, im Serum charakterisiert ist.1,2

Das Antiphospholipid-Syndrom wurde 1959 von John Patterson Hughes erstmals beschrieben,3 als eigenständiges Krankheitsbild existiert es jedoch erst seit 1983.4

1999 wurden erstmals genaue Kriterien für die Diagnose eines APS definiert und als Sapporo-Kriterien veröffentlicht.2 Diese wurden dann 2000 validiert5 und schließlich 2006 überarbeitet.1

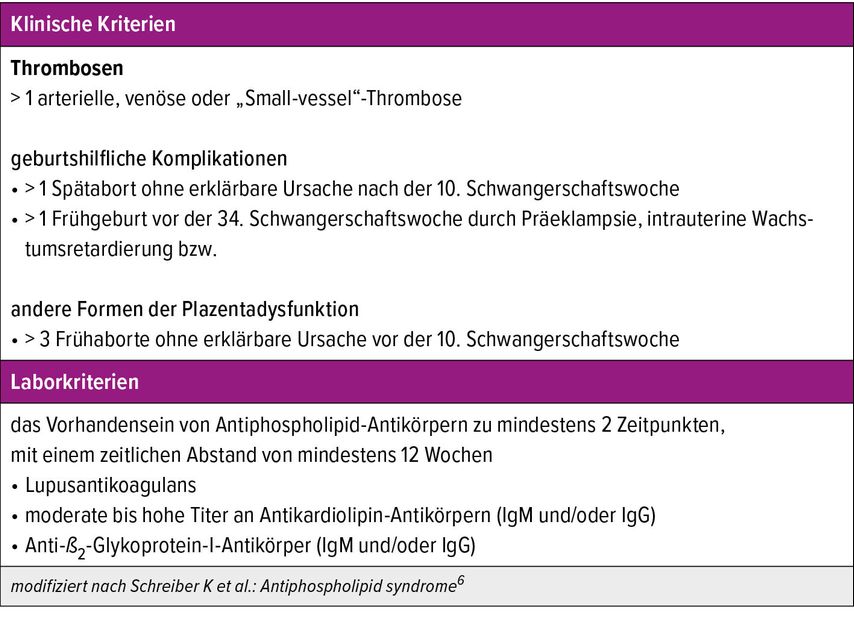

Um die Diagnose APS stellen zu können und dementsprechend weitere therapeutische Maßnahmen zu ergreifen, müssen mindestens ein klinisches Kriterium und mindestens ein Laborkriterium erfüllt sein, wobei die aPl mindestens zweimal in einem Mindestabstand von zwölf Wochen nachweisbar sein müssen (Tab. 1). Zu den aPl gehören Lupusantikoagulans (LA), Antikardiolipin-Antikörper (ACLA [IgG und/oder IgM]) sowie Anti-β2-Glykoprotein I (Anti-β2-GPI [IgG und/oder IgM]).1, 2

Viele Jahre haben diese Kriterien die Diagnosestellung und in weiterer Folge die Einleitung einer adäquaten Therapie ermöglicht. Mit dem Wissenszuwachs und dem besseren Verständnis dieses Syndroms konnten eine bessere Charakterisierung der aPl-assoziierten nichtthrombotischen klinischen Manifestationen, Identifizierung der wichtigen Rolle der traditionellen Risikofaktoren für thrombotische Ereignisse und eine Risikostratifizierung anhand des aPl-Profils erzielt werden.7–9

Es muss jedoch erwähnt werden, dass es aufgrund des breiten und heterogenen klinischen Spektrums des APS zu Fehlinterpretationen sowohl der klinischen als auch der Laborkriterien kommen kann, was wiederum Unter- oder Überdiagnosen mit potenziell unnötigen Therapien nach sich ziehen kann.6 Zusätzliche Limitationen der Sapporo-Kriterien sind neben der fehlenden evidenzbasierten Definition der klinischen Manifestationen eine fehlende Gewichtung und Risikostratifizierung der Symptome und Laborkriterien.

Aus diesem Grund wurde im Rahmen eines mehrjährigen Prozesses eine neue APS-Klassifikation in gemeinsamer Initiierung vom ACR und der EULAR mithilfe einer mehrstufigen (Phase 1–4) evidenzbasierten Methodik mit umfangreicher Literaturrecherche erstellt. Ziel war es primär, ein weitgehend homogenes Patient:innenkollektiv zu erstellen, um dann in weiterer Folge qualitativ hochwertige Studien zu gewährleisten.7

Die neuen Kriterien

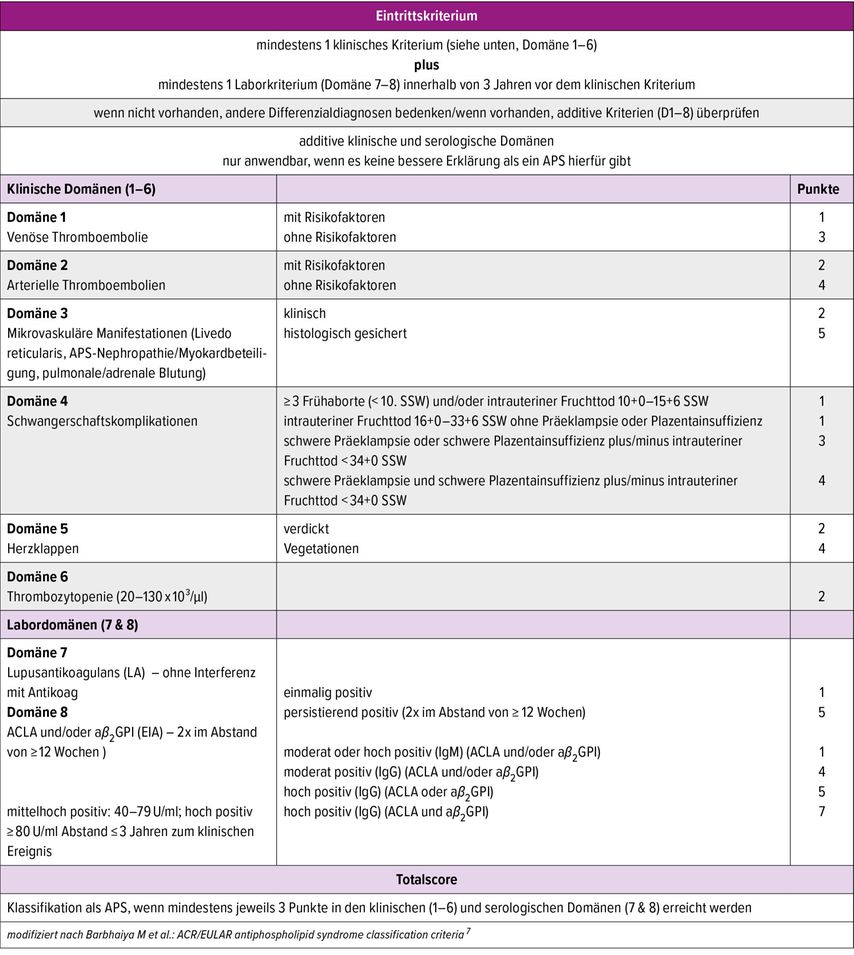

Statt den bisher zwei klinischen Kriterien Thrombosen (arteriell und/oder venös) und Schwangerschaftskomplikationen gibt es in den neuen Kriterien nun sechs klinische Domänen und zwei Labordomänen.

Weitere Neuerungen sind eine Gewichtung klassischer Risikofaktoren einer Thrombose bei aPl-positiven Personen sowie eine genauere Charakterisierung aPl-assoziierter mikrovaskulärer, geburtshilflicher und nichtthrombotischer klinischer Manifestationen.

Domänen

-

Domäne 1: venöse Thromboembolien

-

Domäne 2: arterielle Thromboembolien

-

Domäne 3: mikrovaskuläre Manifestationen (u.a. APS-Nephropathie, Livedo racemosa, pulmonale/oder adrenale Hämorrhagie, APS-Myokardbeteiligung)

-

Domäne 4: geburtshilfliche Komplikationen

-

Domäne 5: Beteiligung von Herzklappen

-

Domäne 6: Thrombozytopenie (20–130x103/μl)

-

Domäne 7: Nachweis von Lupusantikoagulans auf Grundlage der Richtlinien der International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

Neu ist, dass LA auch nur einmal positiv sein kann, dies hat aber einen Einfluss auf das Scoring-System (Tab. 2).

-

Domäne 8: Messung von ACLA und Anti-ß2-GPI ausschließlich mittels standardisierter ELISA-Tests; andere Testmodalitäten werden nicht empfohlen. Auch hier gibt es eine Gewichtung zwischen moderat und hochtitrig bzw. einfach und doppelt positiv (Tab. 2).

Die neuen Klassifikationskriterien bedienen sich eines „Scoring-Systems“ (Tab. 2). Für jedes klinische Kriterium bzw. Laborkriterium gibt es zwischen einem und sieben Punkten. Bei mindestens drei Punkten aus den klinischen Kriterien sowie mindestens drei Punkten der Laborkriterien kann ein APS klassifiziert werden (Tab. 2); die Daten der Patient:innen können dann in weiterer Folge für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden bzw. können diese in unterschiedliche Register eingefügt werden.

Was bedeutet das nun im klinischen Alltag?

Gleich auf den Punkt gebracht: Es ändert sich für die klinische Diagnose nichts. Die neuen Kriterien sind reine Klassifikationskriterien und sollen ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden.

Daher können und sollen im Rahmen der täglichen klinischen Arbeit die Sapporo-Kriterien für die Diagnosestellung und in weiterer Folge Einleitung einer adäquaten Therapie – v.a. in der Schwangerschaft – verwendet werden. Die neuen Klassifikationskriterien können aber eine APS-Diagnose besser ein- und abschätzen sowie mögliche Überdiagnosen und Übertherapien vermeiden.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist es, die Differenzialdiagnose nicht aus den Augen zu verlieren und an andere mögliche Ursachen für Ereignisse bzw. „typische“ Manifestationen des APS zu denken. Beispiele hierfür wären (v.a. venöse) Thrombosen) und sich wiederholende (frühe) Fehlgeburten (habituelles Abortgeschehen). Dies spiegelt sich auch im Scoring-System wider: So bekommt man für venöse Thrombosen mit Risikoprofil nur einen Punkt, hingegen für Thrombosen ohne Risikoprofil drei Punkte. Ähnlich ist es beim habituellen Abortgeschehen; auch hier wird nur ein Punkt vergeben (Tab. 2).

Dies ist aber auch gleichzeitig eine der Limitationen der Klassifikationskriterien: Für eine Präeklampsie, ob mit oder ohne Plazentainsuffizienz, werden drei bzw. vier Punkte vergeben. Für habituelle Aborte jedoch nur ein Punkt. Somit können Frauen mit habituellen Aborten und ohne weitere Klassifikationskriterien nicht in APS-Studien eingeschlossen werden; jegliche Forschung bei aPl-positiven Frauen mit wiederkehrenden Aborten vor der 12. Schwangerschaftswoche ist daher nicht oder nur bedingt möglich.

Einige Forschungsgruppen haben bereits retrospektive Analysen durchgeführt, in denen sie ein bestehendes APS-Kollektiv anhand der neuen Klassifikationskriterien reanalysiert haben; so mussten schließlich Patient:innen von „definite“ APS als sogenannte aPl-Carrier reklassifiziert werden.10–12 Die Konkordanz zwischen Sapporo-Kriterien und den neuen Klassifikationskriterien liegt bei diesen Studien zwischen 12 und 57%.10,11,13,14

Theoretisch gäbe es dann auch wieder häufiger keine Ursache bzw. keine Erklärung für rezidivierende Fehlgeburten bei einigen Frauen.15 Den kritischen Stimmen diesbezüglich muss jedoch erwidert werden, dass – wie bereits oben erwähnt – die klinische Diagnose „APS“ ja trotzdem gestellt werden und eine adäquate Therapie begonnen werden kann.16

In Bezug auf die Labordomänen gibt es auch einige Änderungen; so bekommt man für das Vorhandensein von IgM aPl (ACLA und/oder Anti-ß2-GPI) nur einen Punkt, unabhängig von der Titerhöhe. Jedoch wird ein Punkt für den einmaligen Nachweis von LA vergeben; laut Sapporo-Kriterien müssen ja die aPl zweimal nachgewiesen werden. Unverändert für die tägliche Praxis und in Übereinstimmung mit der Klassifikation ist das Vorliegen einer Triple-Positivität als Hochrisiko-Kriterium.

Es ist jedoch von immenser Bedeutung, die neuen Klassifikationskriterien nicht zur Diagnose heranzuziehen, denn dies könnte theoretisch auch fatale Folgen haben. Man denke nur an eine Sekundärprophylaxe nach thrombotischen Ereignissen oder eine Primärprophylaxe während der Schwangerschaft.

Zusammenfassung

Durch die neuen ACR/EULAR-Klassifikationskriterien 2023 ist es möglich, das gesamte, breite klinische Spektrum sowie laborchemische Besonderheiten des APS als gewichtete und risikostratifizierte Kriterien zu definieren und somit spezielle Subtypen zu bilden. Dies bietet zum einen eine fundierte Grundlage für weitergehende Studien für Patient:innen mit aPl bzw. manifestem APS sowie zu individuellen und an den jeweiligen Subtypen angepassten Therapiemöglichkeiten.

Wichtig ist jedoch, die neuen Klassifikationskriterien nicht für die Diagnose eines APS zu verwenden, insbesondere um eine adäquate Therapie auch für diejenigen Patient:innen zu erstellen, die formal die hochspezifischen Klassifikationskriterien nicht erfüllen.

Literatur:

1 Miyakis S et al.: International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4(2): 295-306 2 Wilson WA et al.: International consensus statement on preliminary classification criteria for definite antiphospholipid syndrome: report of an international workshop. Arthritis Rheum 1999; 42(7): 1309-11 3 Hughes JP, Stovin PG: Segmental pulmonary artery aneurysms with peripheral venous thrombosis. Br J Dis Chest 1959; 53(1): 19-27 4 Hughes GR: Thrombosis, abortion, cerebral disease, and the lupus anticoagulant. Br Med J (Clin Res Ed) 1983; 287(6399): 1088-9 5 Lockshin MD et al.: Validation of the Sapporo criteria for antiphospholipid syndrome. Arthritis Rheum 2000; 43(2): 440-3 6 Schreiber K et al.: Antiphospholipid syndrome. Nat Rev Dis Primers 2018; 4: 17103 7 Barbhaiya M et al.: 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria. Ann Rheum Dis 2023; 82(10): 1258-70 8 Garcia D, Erkan D: Diagnosis and management of the antiphospholipid syndrome. N Engl J Med 2018; 378(21): 2010-21 9 Sciascia S et al.: 16th International Congress on antiphospholipid antibodies task force report on clinical manifestations of antiphospholipid syndrome. Lupus 2021; 30(8): 1314-26 10 Foddai SG et al.: 2023 ACR/EULAR classification criteria in existing research cohorts: an international study. Rheumatol (Oxford) 2024; 63(10): 2770-5 11 Kwon OC et al.: Application of the 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria to patients fulfilling the 2006 revised Sapporo criteria. Clin Exp Rheumatol 2025; doi: 10.55563/clinexprheumatol/r0irbn 12 Castillo-Martínez D et al.: The 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria identify patients at high risk of complications. Clin Rheumatol 2024; 43(11): 3373-7 13 Martínez-Taboada VM et al.: Impact of the 2023 ACR/EULAR classification criteria in women with primary antiphospholipid syndrome during pregnancy. Diagnostics (Basel) 2024; 14(19): 2162 14 Aiello A et al.: Impact of the 2023 ACR/EULAR classification criteria on START2 antiphospholipid registry. Int J Lab Hematol 2025; 47(2): 313-7 15 Mercier M et al.: Prevalence of antiphospholipid antibody syndrome among patients with recurrent pregnancy loss: impact of the revised 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome criteria. J Clin Med 2024; 13(24): 7698 16 Alijotas-Reig J et al.: Correspondence and comments on American College of Rheumatology and EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria: comment on the article by Barbhaiya et al. Arthritis Rheumatol 2024; 76(5): 816-7

Das könnte Sie auch interessieren:

Mental health in the peri- and postmenopause

Menopause is a natural event, which is defined by the final menstrual period and is preceded by many years of “menopausal transition” associated with marked hormonal changes. Although ...

Das Bulboklitoralorgan in der gynäkologischen Praxis

Wohl kein anderes menschliches Organsystem kann auf eine ebenso spannende wie auch verstörende Geschichte zurückblicken wie die Vulva mit ihrer Hauptakteurin, dem Bulboklitoralorgan, das ...

Alternativen zur klassischen Hormonersatztherapie

Im Zusammenhang mit dem Thema „Menopausebeschwerden“ steht auch die Phytotherapie hoch im Kurs. Doch ist die Einnahme von Pflanzenextrakten immer sinnvoll? Diese und weitere Fragen ...